自旋(综述)

贡献者: 待更新

本文根据 CC-BY-SA 协议转载翻译自维基百科相关文章。

自旋是基本粒子所具有的一种内禀角动量形式,因此,诸如强子、原子核和原子等复合粒子也具有自旋。[1][2]: 183–184 自旋是量子化的,并且描述自旋相互作用的准确模型需要相对论量子力学或量子场论。

电子自旋角动量的存在是通过实验推断出来的,例如斯特恩-盖拉赫实验,其中银原子被观察到具有两个可能的离散角动量状态,尽管它们没有轨道角动量。[3] 相对论性的自旋-统计定理将电子自旋的量子化与泡利不相容原理联系起来:不相容性的观测结果意味着自旋为半整数,而半整数自旋的观测结果又意味着不相容性。

在数学上,自旋可以用向量来描述(例如光子),也可以用旋量或双旋量(bispinor)来描述(例如电子)。旋量和双旋量在某些方面与向量类似:它们具有确定的大小,并且在旋转下发生变化;然而,它们的 “方向” 采用了一种非传统的方式。所有同类的基本粒子具有相同大小的自旋角动量,尽管其方向可以变化。这些特性通过赋予粒子一个自旋量子数来表示。[2]: 183–184

自旋的国际单位制(SI)单位与经典角动量相同(即 \(N\cdot m\cdot s\),\(j\cdot s\) 或 \(kg\cdot m^2\cdot s^{-1}\))。在量子力学中,角动量和自旋角动量具有离散的值,并且它们的大小与普朗克常数成比例。在实际应用中,自旋通常通过将自旋角动量除以约化普朗克常数 \(\hbar\) 来表示为无量纲的自旋量子数。通常,“自旋量子数” 也直接被称为 “自旋”。

1. 模型

旋转的带电质量

最早的电子自旋模型设想电子是一个旋转的带电质量,但当对该模型进行详细检验时,它无法成立:所需的空间分布不符合对电子半径的限制;此外,所需的旋转速度超过了光速。[4] 在标准模型中,所有基本粒子都被视为 “点状” 粒子:它们的作用是通过周围的场来体现的。[5] 任何基于质量旋转的自旋模型都需要与这一观点保持一致。

泡利的 “经典上无法描述的二值性”

沃尔夫冈·泡利是量子自旋历史上的核心人物,他最初拒绝将他为解释实验观察结果而引入的 “自由度” 与旋转联系起来。他称之为 “经典上无法描述的二值性”。后来,他接受了自旋与角动量有关的观点,但坚持将自旋视为一种抽象属性。[6] 这一方法使泡利能够推导出他的基本泡利不相容原理,该证明后来被称为自旋-统计定理。[7] 从历史的角度来看,泡利对自旋的抽象处理方式及其证明方法开启了现代粒子物理学的时代,在这个时代,由对称性推导出的抽象量子属性占据主导地位,而具体的物理解释则变得次要甚至可有可无。[6]

经典场的循环

最早的经典自旋模型假设一个围绕轴旋转的小型刚性粒子,这一设想符合 “自旋” 一词的日常用法。角动量也可以通过经典场来计算。[8][9]: 63 通过应用弗雷德里克·贝林方特计算场角动量的方法,汉斯·C·奥哈尼安证明了 “自旋本质上是一种波动特性……由电子波场中的电荷循环流动所产生”。[10] 这一相同的自旋概念也可以应用于水中的重力波:“自旋由水粒子在亚波长尺度上的圆周运动产生”。[11]

与允许连续角动量值的经典波场循环不同,量子波场仅允许离散角动量值。[10] 因此,向自旋态的能量转移或从自旋态的能量转移总是以固定的量子阶跃方式发生。仅有少数阶跃是允许的:在许多定性讨论中,可以忽略自旋量子波场的复杂性,而只考虑系统属性,以 “整数” 或 “半整数” 自旋模型来讨论,如下文所述的量子数部分所示。

狄拉克的相对论电子

对电子的自旋性质进行定量计算需要使用狄拉克的相对论波动方程。[7]

2. 自旋与轨道角动量的关系

顾名思义,自旋最初被设想为粒子绕某个轴的旋转。从历史上看,轨道角动量与粒子的轨道运动相关。[12]: 131 尽管基于力学模型的名称沿用至今,但其物理解释已不再适用。量子化从根本上改变了自旋和轨道角动量的性质。

由于基本粒子是点状的,对它们而言自旋运动并没有明确的定义。然而,自旋意味着粒子的相位依赖于角度,其关系为 \(e^{iS\theta}\) 其中,\(\theta\) 是绕与自旋 \(S\) 平行的轴旋转的角度。这一性质等价于量子力学中动量的相位依赖性在位置上的体现,以及轨道角动量的相位依赖性在角位置上的体现。

根据埃伦费斯特定理,角速度等于哈密顿量对其共轭动量的导数,而共轭动量即总角动量算符 \( J = L + S \)。因此,如果哈密顿量 \( H \) 依赖于自旋 \( S \),则 \(\frac{\partial H}{\partial S}\) 必须非零;因此,在经典力学中,哈密顿量中自旋的存在将导致实际的角速度,并因此产生实际的物理旋转——即相位角 \( \theta \) 随时间的变化。然而,对于自由电子而言,这一观点是否成立仍存在争议。由于电子的自旋大小 \( |S|^2 \) 是常数 \(\frac{1}{2} \hbar\) 有人可能认为,如果它不能改变,那么其偏导数(\(\partial \))就不存在。因此,是否必须在哈密顿量中包含这一项,以及经典力学的这一特性是否延伸到量子力学,都取决于具体的解释方式。(任何粒子的内禀自旋角动量 \( S \) 都是一个量子数,它来源于狄拉克方程数学解中的 “旋量”,而不是像轨道角动量 \( L \) 那样更接近物理概念的量。)尽管如此,自旋仍然出现在狄拉克方程中,因此,将电子视为狄拉克场进行处理时,它的相对论哈密顿量可以被解释为包含对自旋 \( S \) 的依赖。[9]

3. 量子数

自旋遵循角动量量子化的数学规律。自旋角动量的具体特性包括:

- 自旋量子数可以取半整数或整数值。

- 尽管自旋的方向可以改变,但基本粒子的自旋大小无法改变。

- 带电粒子的自旋与磁偶极矩相关,其 \(g\) 因子不同于 1。(在经典物理中,这意味着对于一个旋转的物体,其内部的电荷分布和质量分布不同。[4])

自旋量子数的常规定义为 \(s = \frac{n}{2}\) 其中,\( n \) 可以是任何非负整数。因此,\( s \) 的允许值为 0、\( \frac{1}{2} \)、1、\( \frac{3}{2} \)、2,依此类推。基本粒子的自旋量子数 \( s \) 仅取决于粒子的类型,无法以任何已知方式改变(相较之下,自旋方向可以改变,如下所述)。任何物理系统的自旋角动量 \( S \) 都是量子化的,其允许值为: \[ S = \hbar \sqrt{s(s+1)} = \frac{h}{2\pi} \sqrt{\frac{n}{2} \cdot \frac{(n+2)}{2}} = \frac{h}{4\pi} \sqrt{n(n+2)}~ \] 其中,\( h \) 是普朗克常数,\( \hbar = \frac{h}{2\pi} \) 是约化普朗克常数。相比之下,轨道角动量的自旋量子数 \( s \) 只能取整数值,即 \( n \) 仅能取偶数。

费米子与玻色子

自旋取半整数(如 \( \frac{1}{2} \)、\( \frac{3}{2} \)、\( \frac{5}{2} \))的粒子称为费米子,而自旋取整数(如 0、1、2)的粒子称为玻色子。这两类粒子遵循不同的规则,并在我们周围的世界中扮演不同的角色。两者的一个关键区别在于:费米子遵守泡利不相容原理,即两个相同的费米子不能同时具有相同的量子数(大致上,意味着它们不能占据相同的位置、速度和自旋方向)。费米子服从费米–狄拉克统计。相比之下,玻色子遵循玻色–爱因斯坦统计,不受此限制,因此可以 “聚集” 在相同的量子态中。此外,复合粒子的自旋可以与其组成粒子的自旋不同。例如,氦-4 原子在基态时的自旋为 0,表现为一个玻色子,尽管构成它的夸克和电子本身都是费米子。

这一特性带来了一些深远的影响:

- 夸克和轻子(包括电子和中微子)构成了传统意义上的物质,它们都是自旋为 \( \frac{1}{2} \) 的费米子。人们常说 “物质占据空间”,实际上是由于泡利不相容原理作用于这些粒子,使得费米子不能处于相同的量子态。进一步压缩物质会要求电子占据相同的能级,因此会产生一种类似压力的作用(有时称为电子简并压力),阻止费米子过度接近。目前尚未发现其他自旋值(\( \frac{3}{2} \)、\( \frac{5}{2} \) 等)的基本费米子。

- 传递相互作用的基本粒子都是自旋为 1 的玻色子,包括:光子(传递电磁相互作用)胶子(传递强相互作用)、\(W\) 和 \(Z\) 玻色子(传递弱相互作用)玻色子能够占据相同的量子态,这一特性在多个物理现象中起关键作用,例如:激光(使大量光子具有相同的量子数,如相同方向和频率)超流氦(由于氦-4 原子作为整体是玻色子)超导性(电子虽然是费米子,但配对后形成的库珀对可视为一个复合玻色子)其他自旋(0、2、3 等)的基本玻色子在历史上尚未被观测到,但它们在理论上得到了充分研究,并在相关的主流理论中被广泛接受。例如:引力子——量子引力理论预测的自旋为 2 的粒子。希格斯玻色子——解释电弱对称性破缺的粒子,自旋为 0。自 2013 年以来,实验已确认希格斯玻色子(自旋 0)确实存在。[13] 它是自然界中已知的首个标量基本粒子(自旋 0)。

- 原子核具有核自旋,其取值可以是半整数或整数,因此原子核可以表现为费米子或玻色子。

自旋-统计定理

自旋-统计定理将粒子分为两类:玻色子和费米子。其中,玻色子服从玻色-爱因斯坦统计,费米子服从费米-狄拉克统计(并因此遵守泡利不相容原理)。具体来说,该定理要求:自旋为半整数的粒子必须遵守泡利不相容原理。自旋为整数的粒子不受该原理的限制。例如,电子的自旋为半整数(\(\frac{1}{2}\)),因此它是费米子,遵守泡利不相容原理;而光子的自旋为整数(1),因此它是玻色子,不受该原理限制。该定理由沃尔夫冈·泡利于 1940 年推导出,它基于量子力学和狭义相对论。泡利曾将自旋与统计之间的联系描述为 “狭义相对论理论最重要的应用之一”。[14]

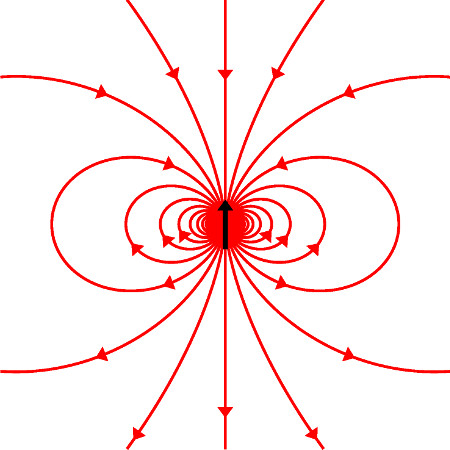

4. 磁矩

具有自旋的粒子可以具有磁偶极矩,类似于经典电动力学中旋转的带电物体。这些磁矩可以通过多种实验方法观测到,例如:在斯特恩–盖拉赫实验中,粒子在非均匀磁场中的偏转。直接测量粒子自身产生的磁场。

自旋为 \(\frac{1}{2}\) 的粒子的内禀磁矩 \(\boldsymbol{\mu}\) 由以下公式给出:[15] \[ \boldsymbol{\mu} = \frac{g_s q}{2m} \mathbf{S}~ \] 其中,\(g_s\) 是自旋 \(g\) 因子,\( q \) 是粒子的电荷,\( m \) 是粒子的质量,\(\mathbf{S}\) 是其自旋角动量。对于纯轨道旋转而言,假设质量和电荷均匀分布在半径相等的球体上,\(g_s\) 的理论值应为 1。

作为带电的基本粒子,电子具有非零的磁矩。量子电动力学(QED)的一个重大成功在于其对电子 \(g\) 因子(\(g_s\))的精确预测。实验测定的电子 \(g\) 因子值为:\(-2.00231930436092(36)\) 括号内的数字表示测量不确定性(在一个标准偏差范围内,最后两位的不确定性为 36)。[16]\(g\) 因子值的来源:数值 2 来自狄拉克方程,这是一条基本方程,揭示了电子自旋与其电磁性质之间的关系。偏离 −2 的部分来自电子与周围量子场的相互作用,包括它自身的电磁场以及虚粒子的影响。[17]

复合粒子也具有与其自旋相关的磁矩。特别是,中子尽管是电中性的,却具有非零的磁矩。这一事实早期就表明中子并非基本粒子,而是由夸克组成的。事实上,中子的磁矩来源于组成它的夸克的自旋和轨道运动。

中微子既是基本粒子,又是电中性的。在考虑非零中微子质量的最小扩展标准模型中,对中微子的磁矩 \( \mu_\nu\) 的预测为:[18][19][20] \[ \mu_{\nu} \approx 3 \times 10^{-19} \mu_B \frac{m_{\nu} c^2}{\text{eV}}~ \] 其中,\(\mu_{\nu}\) 表示中微子的磁矩,\( m_{\nu} \) 表示中微子的质量,\(\mu_B\) 是玻尔磁子。然而,在电弱尺度之上的新物理可能会导致远高于该预测值的中微子磁矩。从模型无关的角度来看,如果中微子的磁矩超过约 \(10^{-14} \mu_B\),那么它将导致中微子质量的较大辐射修正,这在理论上是 “不自然的”。由于实验测定的中微子质量上限约为 \(1eV/c^2 \),因此为了避免中微子质量通过辐射修正获得过大贡献,需要进行精细调节。[21]中微子磁矩的测量仍是一个活跃的研究领域。实验结果表明,中微子的磁矩小于电子磁矩的 \( 1.2 \times 10^{-10}\)。

另一方面,尽管光子和 \(Z\) 玻色子等基本粒子具有自旋,但由于它们不带电荷,因此不具有磁矩。

5. 居里温度与磁矩失去对齐

在普通材料中,单个原子的磁偶极矩会相互抵消,因为每个偶极矩的方向是随机的,整体平均值接近零。因此,这些材料在宏观上不表现出磁性。然而,在低于居里温度的铁磁材料中,原子磁偶极矩会在磁畴内自发地局部对齐,从而使磁畴产生一个宏观的、非零的磁场。这些就是我们常见的普通磁铁。

在顺磁性材料中,单个原子的磁偶极矩会部分沿外加磁场的方向对齐。而在抗磁性材料中,单个原子的磁偶极矩则会反向排列,即方向与外加磁场相反,即使这样排列需要额外能量。

对这些 “自旋模型” 的研究是凝聚态物理学中的一个活跃领域。例如:伊辛模型描述了仅能取两个状态(向上或向下)的自旋(磁偶极子)。海森堡模型 允许自旋矢量指向任意方向。这些模型具有许多有趣的性质,并在相变理论中产生了重要的研究成果。

6. 方向

自旋投影量子数与多重度

在经典力学**中,粒子的角动量不仅具有大小(表示物体旋转的快慢),还具有方向(例如相对于粒子旋转轴向上或向下)。在量子力学中,自旋也包含方向信息,但其表现形式更加微妙。量子力学规定,对于**自旋为 \(s\) 的粒子,沿任意方向测量的角动量分量只能取下列离散值:[22] \[ S_i = \hbar s_i, \quad s_i \in \{-s, -(s-1), \dots , s-1, s\}~ \] 其中,\( S_i \) 是沿第 \( i \) 轴(\( x \)、\( y \) 或 \( z \) 轴)方向的自旋分量,\( s_i \) 是沿该轴的自旋投影量子数,而 \( s \) 是主自旋量子数(在前一节中已讨论)。通常,\(z\) 轴被选为测量方向,此时自旋角动量分量的公式为: \[ S_z = \hbar s_z, \quad s_z \in \{-s, -(s-1), \dots , s-1, s\}~ \] 其中:\(S_z\) 是沿 \(z\) 轴的自旋分量,\(s_z\) 是沿 \(z\) 轴的自旋投影量子数。

可以看出,\(s_z\) 有 \( 2s + 1 \) 种可能取值,这个数称为自旋系统的多重度。例如:自旋为 \( \frac{1}{2}\) 的粒子(如电子)只有两个可能的 \(s_z\) 取值 \(s_z = +\frac{1}{2}, \quad s_z = -\frac{1}{2}\) 这两个状态分别对应于自旋方向指向 \( +z \) 或 \( -z \) 轴,通常称为 “自旋向上” 和 “自旋向下”。自旋为 \( \frac{3}{2} \) 的粒子(如 Δ 重子)的可能取值为:\(s_z = +\frac{3}{2}, +\frac{1}{2}, -\frac{1}{2}, -\frac{3}{2}\)

自旋矢量

对于一个给定的量子态,可以定义一个自旋矢量 \( \langle \mathbf{S} \rangle \),其分量是沿各坐标轴的自旋分量的期望值,即:\(\langle \mathbf{S} \rangle = [\langle S_x \rangle, \langle S_y \rangle, \langle S_z \rangle]\) 这个矢量可以用来描述自旋指向的 “方向”,类似于经典物理中物体旋转的轴向。然而,在实际的量子力学计算中,自旋矢量并不太有用,因为它无法被直接测量。这是由于自旋分量 \( S_x \)、\( S_y \)、\( S_z \) 之间存在量子测不准关系,它们不能同时具有确定的值。因此,单个粒子的自旋矢量在量子测量中没有直接的物理意义。然而,对于大量处于相同纯量子态的粒子集合(例如通过斯特恩–盖拉赫实验筛选出的粒子群),自旋矢量确实具有明确的实验意义:它表示在普通三维空间中,探测器应该指向哪个方向,以使探测概率达到最大(100%)。对于自旋 \(\frac{1}{2}\) 的粒子(如电子),当探测器与自旋矢量之间的夹角逐渐增大时,测量到粒子的概率会平滑下降。当探测器方向与自旋矢量完全相反(夹角 180°)时,探测概率降至最小值 0%,意味着几乎没有粒子会被探测到。

作为一种定性概念,自旋矢量在直观理解上非常有用,因为它可以被类比为经典物理中的旋转运动。例如,量子力学中的自旋可以表现出类似于经典陀螺效应的现象。例如,将电子置于磁场中,相当于对其施加一种 “力矩”(磁场作用于电子的内禀磁偶极矩,详见下一节)。其结果是:自旋矢量会发生进动,类似于经典陀螺在外力作用下的进动运动。这一现象称为电子自旋共振。类似的行为也出现在原子核中的质子,它们的自旋进动效应被广泛应用于核磁共振(Nuclear Magnetic Resonance, NMR)光谱学和医学成像(MRI)。

在数学上,量子力学中的自旋态由类似于矢量的对象旋量来描述。旋量在坐标旋转下的行为与普通矢量存在微妙的区别。例如,对于自旋 \(\frac{1}{2}\) 的粒子,将其旋转 360° 并不会使其回到完全相同的量子态,而是回到一个相位相反的量子态。原则上,这种相位差可以通过干涉实验检测到。要使粒子恢复到原始状态,需要旋转 720°。这一现象可以用 “盘子戏法” 和 “莫比乌斯带” 作为非量子类比来帮助理解。对于不同自旋量子数的粒子,其旋转对称性表现如下:自旋 0 的粒子在任何旋转角度后仍保持相同的量子态,即使施加力矩也不会改变其量子态。这可以类比为一个球体,无论如何旋转,它的外观都保持不变。自旋 2 的粒子在旋转 180° 后即可回到相同的量子态。这类似于一根直棍,即使旋转 180°,它看起来仍然相同。自旋 4 的粒子只需旋转 90° 即可恢复到相同的量子态。

7. 数学表述

自旋算符

自旋算符满足对易关系[23],其形式类似于轨道角动量: \[ [\hat{S}_j, \hat{S}_k] = i \hbar \varepsilon_{jkl} \hat{S}_l~ \] 其中,\( \varepsilon_{jkl} \) 是列维-奇维塔符号。由此可得(与角动量类似),自旋平方算符 \( \hat{S}^2 \) 和 \( \hat{S}_z \) 的本征矢(在总自旋 \( S \) 的本征态基下表示)满足:[2]: 166 \[ \hat{S}^2 |s, m_s \rangle = \hbar^2 s(s+1) |s, m_s \rangle~ \] \[ \hat{S}_z |s, m_s \rangle = \hbar m_s |s, m_s \rangle~ \] 自旋升降算符作用在这些本征矢上时,给出: \[ \hat{S}_{\pm} |s, m_s \rangle = \hbar \sqrt{s(s+1) - m_s(m_s \pm 1)} |s, m_s \pm 1 \rangle~ \] 其中 \(\hat{S}_{\pm} = \hat{S}_x \pm i \hat{S}_y\) 升降算符用于改变自旋投影量子数 \( m_s \),但不会改变总自旋量子数 \( s \)。[2]: 166

但与轨道角动量不同,自旋的本征矢不是球谐函数,它们不依赖于 \( \theta \) 和 \( \phi \) 变量。此外,没有理由排除自旋量子数 \( s \) 和自旋投影量子数 \( m_s \) 取半整数值。

所有量子力学粒子都具有固有自旋 \( s \)(尽管其值可以为零)。自旋在任意轴上的投影是量子化的,其单位为约化普朗克常数 \( \hbar \)。因此,粒子的状态函数不仅依赖于位置 \( \mathbf{r} \),还需要考虑自旋投影 \( s_z \) 作为额外的量子数,即:\(\psi = \psi (\mathbf{r}, s_z)\) 其中,自旋投影量子数 \( s_z \) 只能取以下离散值: \[ s_z \in \{-s\hbar , -(s-1)\hbar , \dots , +(s-1)\hbar , +s\hbar \}~ \] 人们将粒子区分为玻色子(自旋为整数)和费米子(自旋为半整数)。在相互作用过程中,守恒的总角动量是轨道角动量与自旋角动量之和。

泡利矩阵

在量子力学中,与自旋 \(\frac{1}{2}\) 可观测量相关的算符为: \[ \hat{\mathbf{S}} = \frac{\hbar}{2} \boldsymbol{\sigma}~ \] 其中,在笛卡尔分量下: \[ S_x = \frac{\hbar}{2} \sigma_x, \quad S_y = \frac{\hbar}{2} \sigma_y, \quad S_z = \frac{\hbar}{2} \sigma_z~ \] 对于**自旋 \( \frac{1}{2} \) 粒子**,泡利矩阵 \( \sigma_x, \sigma_y, \sigma_z \) 的具体形式为: \[ \sigma_x = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}, \quad \sigma_y = \begin{pmatrix} 0 & -i \\ i & 0 \end{pmatrix}, \quad \sigma_z = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}~ \]

泡利不相容原理

泡利不相容原理规定,对于由 \( N \) 个自旋为 \( s \) 的相同粒子组成的系统,其波函数 \(\psi (\mathbf{r}_1, \sigma_1, \dots , \mathbf{r}_N, \sigma_N)\) 在任意两粒子交换时必须满足以下变换关系: \[ \psi (\dots ,\mathbf{r}_i, \sigma_i, \dots ,\mathbf{r}_j, \sigma_j, \dots ) = (-1)^{2s} \psi (\dots ,\mathbf{r}_j, \sigma_j, \dots ,\mathbf{r}_i, \sigma_i, \dots ).~ \] 因此,对于玻色子,因子 \( (-1)^{2s} \) 化简为 \( +1 \),而对于费米子,其化简为 \( -1 \)。这一 \( N \) 体状态函数的排列交换原理在日常生活中具有重要影响,例如化学元素的周期表就是其直接后果之一。

旋转

如上所述,量子力学规定,沿任意方向测量的角动量分量只能取离散值。因此,最方便的量子力学描述方式是使用一组复数来表示粒子的自旋在某一给定轴上的本征角动量投影的概率幅。例如,对于自旋 \( \frac{1}{2} \) 的粒子,我们需要两个数 \( a_{+1/2} \) 和 \( a_{-1/2}\),分别表示粒子具有角动量投影 \( +\frac{\hbar}{2} \) 和 \( -\frac{\hbar}{2}\) 的概率幅,它们需要满足归一化条件: \[ |a_{+1/2}|^{2} + |a_{-1/2}|^{2} = 1.~ \] 对于任意自旋 \( s \) 的粒子,我们需要 \( 2s + 1 \) 个这样的参数。由于这些数值依赖于所选定的坐标轴,因此当该轴旋转时,它们会以非平凡的方式相互变换。显然,这种变换必须是线性的,因此我们可以通过将每个旋转与一个矩阵关联起来来表示该变换。此外,两个旋转 \( A \) 和 \( B \) 对应的变换矩阵的乘积,必须(至多相差一个相因子)等于表示旋转 \( AB \) 的矩阵。此外,旋转保持量子力学内积不变,因此我们的变换矩阵也应满足: \[ \sum _{m=-j}^{j} a_m^{*} b_m = \sum _{m=-j}^{j} \left( \sum _{n=-j}^{j} U_{nm} a_n \right)^{*} \left( \sum _{k=-j}^{j} U_{km} b_k \right),~ \] 以及正交归一性条件: \[ \sum _{n=-j}^{j} \sum _{k=-j}^{j} U_{np}^{*} U_{kq} = \delta _{pq}.~ \] 从数学上讲,这些矩阵构成了旋转群 \( SO(3) \) 的一个酉投影表示。每个这样的表示都对应于 \( SO(3) \) 的覆盖群 \( SU(2) \) 的一个表示。[24] 对于 \( SU(2) \),每个维度都有一个不可约表示,其中,当 \( n \) 为奇数时,该表示是 \( n \) 维实表示,而当 \( n \) 为偶数时,它是 \( n \) 维复表示(因此其实数维度为 \( 2n \))。对于绕单位法向量 \( \hat{\boldsymbol{\theta}} \) 旋转角度 \( \theta \) 的旋转,其变换矩阵为 \[ U = e^{-\frac{i}{\hbar} \boldsymbol{\theta} \cdot \mathbf{S}},~ \] 其中,\(\boldsymbol{\theta} = \theta \hat{\boldsymbol{\theta}}\),\( \mathbf{S}\) 是自旋算符的向量。

证明

在坐标系中取旋转轴为 \( \hat{\theta} = \hat{z} \),我们希望证明自旋算符 \( S_x \) 和 \( S_y \) 在角度 \( \theta \) 的旋转下相互变换。首先考虑 \( S_x \),并在自然单位制 (\( \hbar = 1 \)) 下计算: \[ S_x \rightarrow U^{\dagger} S_x U = e^{i\theta S_z} S_x e^{-i\theta S_z}~ \] 展开指数算子: \[ U^{\dagger} S_x U = S_x + (i\theta) [S_z, S_x] + \frac{(i\theta)^2}{2!} [S_z, [S_z, S_x]] + \frac{(i\theta)^3}{3!} [S_z, [S_z, [S_z, S_x]]] + \dots~ \] 利用自旋算符的对易关系: \[ [S_z, S_x] = i S_y, \quad [S_z, S_y] = -i S_x,~ \] 我们可以看到,级数中的奇数阶项计算结果是 \( i S_y \) 的幂次项,而偶数阶项仍然是 \( S_x \) 的幂次项。因此,计算结果为: \[ U^{\dagger} S_x U = S_x \left[1 - \frac{\theta^2}{2!} + \dots \right] - S_y \left[\theta - \frac{\theta^3}{3!} + \dots \right]~ \] \[ = S_x \cos\theta - S_y \sin\theta.~ \] 这与预期的旋转变换相符。需要注意的是,由于该推导仅依赖于自旋算符的对易关系,因此该证明适用于任意维度(即适用于任意主自旋量子数 \( s \))。[25]: 164

在三维空间中,任意旋转都可以通过使用欧拉角组合这种类型的算符来构造: \[ \mathcal{R}(\alpha ,\beta ,\gamma )=e^{-i\alpha S_{x}}e^{-i\beta S_{y}}e^{-i\gamma S_{z}}.~ \] 该算符群的一个不可约表示由 Wigner D 矩阵给出: \[ D_{m'm}^{s}(\alpha ,\beta ,\gamma )\equiv \langle sm'|\mathcal{R}(\alpha ,\beta ,\gamma )|sm\rangle =e^{-im'\alpha } d_{m'm}^{s}(\beta ) e^{-im\gamma },~ \] 其中, \[ d_{m'm}^{s}(\beta )=\langle sm'|e^{-i\beta S_{y}}|sm\rangle~ \] 被称为 Wigner 小 d 矩阵。

值得注意的是,当 \( \gamma = 2\pi \) 且 \( \alpha = \beta = 0 \) 时,即绕 \( z \) 轴进行整圈旋转,Wigner D 矩阵的元素变为: \[ D_{m'm}^{s}(0,0,2\pi )=d_{m'm}^{s}(0)e^{-im2\pi }=\delta _{m'm}(-1)^{2m}.~ \] 回顾一般的自旋态可以写成具有确定 \(m\) 值的态的线性叠加,我们可以看到:若 \(s\) 为整数,则 \(m\) 取整数值,因此该矩阵对应于恒等算符。若 \(s\) 为半整数,则 \( m \) 取半整数值,此时 \( (-1)^{2m} = -1 \) 对于所有 \(m \) 都成立,因此在绕 \(2\pi\) 旋转后,态函数会获得一个额外的负号。这一事实是自旋-统计定理证明的关键要素。

洛伦兹变换

我们可以尝试使用相同的方法来研究自旋在一般洛伦兹变换下的行为,但我们会立即遇到一个主要障碍。与 \(SO(3)\) 不同,洛伦兹变换群 \(SO(3,1)\) 是非紧的,因此它没有任何忠实的、酉的、有限维表示。

对于自旋 \(\frac{1}{2}\) 的粒子,可以找到一种构造方法,使其既包含有限维表示,又包含一个在该表示下保持不变的标量积。具体来说,我们为每个粒子关联一个四分量狄拉克旋量\( \psi \),这些旋量在洛伦兹变换下按照以下方式变换: \[ \psi' = \exp \left(\frac{1}{8} \omega_{\mu \nu} [\gamma^\mu, \gamma^\nu] \right) \psi,~ \] 其中,\(\gamma^\nu\) 是伽马矩阵,\(\omega_{\mu \nu}\) 是一个反对称 \(4 \times 4\) 矩阵,用于参数化变换。

可以证明,以下标量积在该变换下保持不变: \[ \langle \psi | \phi \rangle = \bar{\psi} \phi = \psi^\dagger \gamma^0 \phi.~ \] 然而,该标量积并非正定,因此该表示不是酉表示。

沿 \( x \)、\( y \) 或 \( z \) 轴测量自旋

对于自旋 \( \frac{1}{2} \) 的粒子,每个(厄米)Pauli 矩阵都有两个本征值,分别是 \( +1 \) 和 \( -1 \)。相应的归一化本征矢量为:

沿 \( x \) 轴的自旋本征态: \[ \psi_{x+} = \left| \frac{1}{2}, +\frac{1}{2} \right\rangle_x = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix},~ \] \[ \psi_{x-} = \left| \frac{1}{2}, -\frac{1}{2} \right\rangle_x = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \end{pmatrix}.~ \] 沿 \( y \) 轴的自旋本征态: \[ \psi_{y+} = \left| \frac{1}{2}, +\frac{1}{2} \right\rangle_y = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 1 \\ i \end{pmatrix},~ \] \[ \psi_{y-} = \left| \frac{1}{2}, -\frac{1}{2} \right\rangle_y = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 1 \\ -i \end{pmatrix}.~ \] 沿 \( z \) 轴的自旋本征态: \[ \psi_{z+} = \left| \frac{1}{2}, +\frac{1}{2} \right\rangle_z = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix},~ \] \[ \psi_{z-} = \left| \frac{1}{2}, -\frac{1}{2} \right\rangle_z = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix}.~ \] (由于本征矢量乘以一个常数仍然是本征矢量,因此整体相位存在一定的任意性。本文章采用的惯例是,在存在符号歧义的情况下,使第一分量变为虚数且为负值。这一惯例被软件如 SymPy 采用,而许多物理学教材,如 Sakurai 和 Griffiths,则更倾向于使其为实数且正值。)

根据量子力学的基本假设,设计用于测量电子自旋的实验(无论是沿 \( x \)、\( y \) 还是 \( z \) 轴)只能得到相应自旋算符(\( S_x \)、\( S_y \) 或 \( S_z \))的本征值,即 \( +\frac{\hbar}{2} \) 或 \( -\frac{\hbar}{2} \)。

粒子的量子态(关于自旋)可以用一个二分量自旋子表示: \[ \psi = \begin{pmatrix} a+bi \\ c+di \end{pmatrix}.~ \] 当对该粒子的自旋进行测量(例如沿 \(x\) 轴 方向),其自旋被测得为 \( +\frac{\hbar}{2}\) 的概率为 \(\left| \langle \psi_{x+} | \psi \rangle \right|^2\).相应地,自旋被测得为 \( -\frac{\hbar}{2} \) 的概率为 \(\left| \langle \psi_{x-} | \psi \rangle \right|^2\).测量完成后,粒子的自旋态会坍缩到相应的本征态。也就是说,如果粒子沿某个给定轴的自旋已经被测得具有某个本征值,则后续测量(如果不沿其他轴测量自旋)都会得到相同的本征值。例如,若粒子的自旋已测得为 \( +\frac{\hbar}{2}\) 且坍缩到态 \(\psi_{x+}\),那么后续测量满足 \(\left| \langle \psi_{x+} | \psi_{x+} \rangle \right|^2 = 1\).

沿任意轴测量自旋

用于测量沿任意方向的自旋的算符可以通过泡利自旋矩阵直接获得。设 \( \mathbf{u} = (u_x, u_y, u_z) \) 为任意单位向量,则沿该方向的自旋算符为: \[ S_u = \frac{\hbar}{2} (u_x \sigma_x + u_y \sigma_y + u_z \sigma_z).~ \] 该算符 \(S_u\) 具有本征值 \(\pm \frac{\hbar}{2}\),与标准的自旋矩阵相同。这种方法可以推广到更高的自旋态,即通过将方向向量与 \( x \)、\( y \)、\( z \) 方向的三个自旋算符组成的向量点乘,即可找到任意方向的自旋算符。

对于沿 \( (u_x, u_y, u_z) \) 方向的自旋 \(\frac{1}{2}\) 态,一个归一化的自旋子(适用于所有自旋态,除了纯自旋向下的情况,因为此时分母可能变为 \(\frac{0}{0}\))为: \[ \frac{1}{\sqrt{2+2u_z}} \begin{pmatrix} 1+u_z \\ u_x + i u_y \end{pmatrix}.~ \] 上述自旋子通过对角化 \(\sigma_u\) 矩阵并求解对应本征值的本征态得到。在量子力学中,一个向量被称为归一化,当它乘以一个归一化因子后,其长度为单位长度。

自旋测量的相容性

由于泡利矩阵不对易,因此沿不同轴的自旋测量是相互不兼容的。这意味着,如果我们已经知道粒子沿 \(x\) 轴的自旋,并随后测量它沿 \(y\) 轴的自旋,我们的原始 \(x\) 轴自旋信息将被破坏。这可以从泡利矩阵的本征向量(即本征态)的性质看出: \[ \left| \langle \psi_{x\pm} | \psi_{y\pm} \rangle \right|^2 = \left| \langle \psi_{x\pm} | \psi_{z\pm} \rangle \right|^2 = \left| \langle \psi_{y\pm} | \psi_{z\pm} \rangle \right|^2 = \frac{1}{2}~ \] 因此,当物理学家测量粒子沿 \(x\) 轴的自旋,并得到 \(\frac{\hbar}{2}\) 时,粒子的自旋态将塌缩到本征态 \(|\psi_{x+} \rangle\)。如果随后测量粒子沿 \(y\) 轴的自旋,则自旋态将塌缩为 \(|\psi_{y+} \rangle\) 或 \( |\psi_{y-} \rangle \),每种可能性的概率均为 \(\frac{1}{2}\)。假设在我们的例子中,测量得到了 \(-\frac{\hbar}{2}\)。当我们再次测量粒子沿 \(x\) 轴的自旋时,测得 \(\frac{\hbar}{2}\) 或 \(-\frac{\hbar}{2}\) 的概率均为 \(\frac{1}{2}\),即: \[ \left| \langle \psi_{x+} | \psi_{y-} \rangle \right|^2 = \left| \langle \psi_{x-} | \psi_{y-} \rangle \right|^2 = \frac{1}{2}~ \] 这意味着最初沿 \(x\) 轴的自旋测量结果不再有效,因为现在沿 \(x\) 轴的自旋测量将以相等的概率得到两个可能的本征值。

高自旋

自旋-\(\frac{1}{2}\) 算符 \( S = \frac{\hbar}{2}\sigma\) 形成了 SU(2)的基本表示。通过对该表示进行克罗内克积(Kronecker 积)运算,可以不断构造所有更高阶的不可约表示。也就是说,在三维空间中,更高自旋系统的自旋算符可以通过该自旋算符及升降算符计算得到,适用于任意大的 \(s \)。例如,对两个自旋-\(\frac{1}{2}\) 进行克罗内克积,会得到一个四维表示,该表示可分解为一个三维的自旋-1(即三重态)和一个一维的自旋-0(即单重态)表示。

由此得到的不可约表示会在 \(z\)-基底下产生以下自旋矩阵及本征值:

1.对于自旋 1,相关的自旋算符和本征态如下: \[ S_x = \frac{\hbar}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}~ \] 对应的 \( x \)-基底本征态: \[ |1, +1\rangle_x = \frac{1}{2} \begin{pmatrix} 1 \\ \sqrt{2} \\ 1 \end{pmatrix}, \quad |1, 0\rangle_x = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} -1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}, \quad |1, -1\rangle_x = \frac{1}{2} \begin{pmatrix} 1 \\ -\sqrt{2} \\ 1 \end{pmatrix}~ \]

\[ S_y = \frac{\hbar}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 0 & -i & 0 \\ i & 0 & -i \\ 0 & i & 0 \end{pmatrix}~ \] 对应的 \( y \)-基底本征态: \[ |1, +1\rangle_y = \frac{1}{2} \begin{pmatrix} -1 \\ -i\sqrt{2} \\ 1 \end{pmatrix}, \quad |1, 0\rangle_y = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}, \quad |1, -1\rangle_y = \frac{1}{2} \begin{pmatrix} -1 \\ i\sqrt{2} \\ 1 \end{pmatrix}~ \]

\[ S_z = \hbar \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -1 \end{pmatrix}~ \] 对应的 \( z \)-基底本征态: \[ |1, +1\rangle_z = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}, \quad |1, 0\rangle_z = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \quad |1, -1\rangle_z = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}~ \]

2.对于自旋 \( \frac{3}{2} \),相关的自旋算符和本征态如下: \[ S_x = \frac{\hbar}{2} \begin{pmatrix} 0 & \sqrt{3} & 0 & 0 \\ \sqrt{3} & 0 & 2 & 0 \\ 0 & 2 & 0 & \sqrt{3} \\ 0 & 0 & \sqrt{3} & 0 \end{pmatrix}~ \]

对应的 \( x \)-基底本征态: \[ \left| \frac{3}{2}, \frac{+3}{2} \right\rangle_x = \frac{1}{2\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 1 \\ \sqrt{3} \\ \sqrt{3} \\ 1 \end{pmatrix}, \quad \left| \frac{3}{2}, \frac{+1}{2} \right\rangle_x = \frac{1}{2\sqrt{2}} \begin{pmatrix} - \sqrt{3} \\ -1 \\ 1 \\ \sqrt{3} \end{pmatrix}~ \] \[ \left| \frac{3}{2}, \frac{-1}{2} \right\rangle_x = \frac{1}{2\sqrt{2}} \begin{pmatrix} \sqrt{3} \\ -1 \\ -1 \\ \sqrt{3} \end{pmatrix}, \quad \left| \frac{3}{2}, \frac{-3}{2} \right\rangle_x = \frac{1}{2\sqrt{2}} \begin{pmatrix} -1 \\ \sqrt{3} \\ -\sqrt{3} \\ 1 \end{pmatrix}~ \]

\[ S_y = \frac{\hbar}{2} \begin{pmatrix} 0 & -i\sqrt{3} & 0 & 0 \\ i\sqrt{3} & 0 & -2i & 0 \\ 0 & 2i & 0 & -i\sqrt{3} \\ 0 & 0 & i\sqrt{3} & 0 \end{pmatrix}~ \] 对应的 \( y \)-基底本征态: \[ \left| \frac{3}{2}, \frac{+3}{2} \right\rangle_y = \frac{1}{2\sqrt{2}} \begin{pmatrix} i \\ -\sqrt{3} \\ - i\sqrt{3} \\ 1 \end{pmatrix}, \quad \left| \frac{3}{2}, \frac{+1}{2} \right\rangle_y = \frac{1}{2\sqrt{2}} \begin{pmatrix} - i\sqrt{3} \\ 1 \\ - i \\ \sqrt{3} \end{pmatrix}~ \] \[ \left| \frac{3}{2}, \frac{-1}{2} \right\rangle_y = \frac{1}{2\sqrt{2}} \begin{pmatrix} i\sqrt{3} \\ 1 \\ i \\ \sqrt{3} \end{pmatrix}, \quad \left| \frac{3}{2}, \frac{-3}{2} \right\rangle_y = \frac{1}{2\sqrt{2}} \begin{pmatrix} - i \\ -\sqrt{3} \\ i\sqrt{3} \\ 1 \end{pmatrix}~ \]

\[ S_z = \frac{\hbar}{2} \begin{pmatrix} 3 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & -3 \end{pmatrix}~ \] 对应的 \( z \)-基底本征态: \[ \left| \frac{3}{2},\frac{+3}{2} \right\rangle_z = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}, \quad \left| \frac{3}{2},\frac{+1}{2} \right\rangle_z = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}~ \] \[ \left| \frac{3}{2}, \frac{-1}{2} \right\rangle_z = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \quad \left| \frac{3}{2}, \frac{-3}{2} \right\rangle_z = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}~ \]

3.对于自旋 \( \frac{5}{2} \),相关的自旋算符如下: \[ S_x = \frac{\hbar}{2} \begin{pmatrix} 0 & \sqrt{5} & 0 & 0 & 0 & 0 \\ \sqrt{5} & 0 & 2\sqrt{2} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 2\sqrt{2} & 0 & 3 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 3 & 0 & 2\sqrt{2} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 2\sqrt{2} & 0 & \sqrt{5} \\ 0 & 0 & 0 & 0 & \sqrt{5} & 0 \end{pmatrix}~ \]

\[ S_y = \frac{\hbar}{2} \begin{pmatrix} 0 & -i\sqrt{5} & 0 & 0 & 0 & 0 \\ i\sqrt{5} & 0 & -2i\sqrt{2} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 2i\sqrt{2} & 0 & -3i & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 3i & 0 & -2i\sqrt{2} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 2i\sqrt{2} & 0 & -i\sqrt{5} \\ 0 & 0 & 0 & 0 & i\sqrt{5} & 0 \end{pmatrix}~ \]

\[ S_z = \frac{\hbar}{2} \begin{pmatrix} 5 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 3 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & -1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & -3 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -5 \end{pmatrix}~ \]

4.这些矩阵对于任意自旋 \(s\) 的推广形式如下: \[ (S_x)_{ab} = \frac{\hbar}{2} \left( \delta_{a,b+1} + \delta_{a+1,b} \right) \sqrt{(s+1)(a+b-1) - ab}~ \] \[ (S_y)_{ab} = \frac{i\hbar}{2} \left( \delta_{a,b+1} - \delta_{a+1,b} \right) \sqrt{(s+1)(a+b-1) - ab}~ \] \[ (S_z)_{ab} = \hbar (s+1 - a) \delta_{a,b} = \hbar (s+1 - b) \delta_{a,b}~ \] 其中,指标 \(a, b\) 为整数,满足: \[ 1 \leq a \leq 2s+1, \quad 1 \leq b \leq 2s+1.~ \] 此外,在多粒子系统的量子力学中,一个有用的概念是广义泡利群 \(G_n\),其定义为所有 \(n\) 重张量积的泡利矩阵的集合。

欧拉公式在泡利矩阵表述下的类似公式为: \[ \hat{R}(\theta, \hat{\mathbf{n}}) = e^{i \frac{\theta}{2} \hat{\mathbf{n}} \cdot \boldsymbol{\sigma}} = I \cos \frac{\theta}{2} + i \left(\hat{\mathbf{n}} \cdot \boldsymbol{\sigma}\right) \sin \frac{\theta}{2}~ \] 对于更高自旋的情况,该公式是可处理的,但相对较复杂。

8. 宇称

在核或粒子的自旋量子数 \(s\) 的表格中,自旋值通常后跟一个 “+” 或 “−” 号 \([\text{citation needed}]\)。这表示粒子的宇称,其中 “+” 代表偶宇称(即波函数在空间反演下不变),而 “−” 代表奇宇称(即波函数在空间反演下变号)。例如,在铋的同位素列表中,包含了核自旋和宇称的信息。对于 Bi-209(寿命最长的铋同位素),条目 9/2− 表示其核自旋为 \( 9/2 \),且具有奇宇称。

9. 测量自旋

原子核的自旋可以通过对斯特恩-盖拉赫实验的精确改进来测定 \(^\text{[27]}\)。在非均匀磁场中,单能(单色)分子的原子束会分裂成多个束,每个束对应一种可能的自旋量子态。对于具有电子自旋 \(S\) 和核自旋 \(I\) 的原子,总共有 \((2S + 1)(2I + 1)\) 种自旋态。例如,对于中性钠原子,其电子自旋为 \( S = 1/2\)。当这些原子通过一系列非均匀磁场时,磁场会选择其中一种电子自旋态,并进一步分离核自旋态,最终观察到四条分裂的光束。因此,钠-23(\( ^{23}\text{Na} \))的核自旋被测定为 \( I = 3/2 \)\(^\text{[28][29]}\)。

介子是一种基本粒子,其自旋可以通过详细平衡原理来确定,该原理应用于质子碰撞产生带电介子和氘核的过程: \[ p + p \rightarrow \pi^+ + d~ \] 已知质子和氘核的自旋值,可以通过对碰撞截面的分析来推导出 \(\pi^+\)(正介子)的自旋为:\(s_{\pi} = 0\) 对于中性介子(\(\pi^0\)),需要采用不同的方法。在其衰变过程中,产生了两个自旋为 1 的伽马光子: \[ \pi^0 \rightarrow 2\gamma~ \] 这一结果结合额外的分析表明:中性介子(\(\pi^0\))的自旋同样为 0\(^\text{[30]: 66}\)。

10. 应用

自旋在理论研究和实际应用中都具有重要意义。以下是一些成熟的自旋直接应用:

- 核磁共振(NMR)光谱 —— 在化学领域用于分子结构分析;

- 电子自旋共振(ESR 或 EPR)光谱 —— 在化学和物理学中用于研究未成对电子的行为;

- 磁共振成像(MRI)—— 医学领域的一种应用 NMR 的技术,依赖于质子自旋密度;

- 巨磁阻效应(GMR)—— 现代硬盘驱动器读写头技术的基础。

此外,电子自旋在磁性中起着关键作用,例如在计算机存储器中的应用。而利用射频波操控核自旋(核磁共振)对于化学光谱学和医学成像具有重要意义。

自旋-轨道耦合导致了原子光谱的精细结构,这一现象被应用于原子钟,并成为现代 “秒” 定义的基础。此外,电子的 \(g\)-因子的精确测量在量子电动力学(QED)的发展和验证中起到了重要作用。光子的自旋则与光的偏振(光子偏振)相关。自旋的一项新兴应用是作为二进制信息载体的自旋晶体管。

最早的概念由 Datta 和 Das 于 1990 年提出,被称为 Datta-Das 自旋晶体管 \(^\text{[31]}\)。基于自旋晶体管的电子技术被称为自旋电子学。在稀磁半导体材料(如金属掺杂 \(ZnO\) 或 \(TiO_2\))中操控自旋,可以增加一个额外的自由度,并有望促进更高效电子器件的制造 \(^\text{[32]}\)。

此外,自旋及其相关的泡利不相容原理还有许多间接应用和表现形式,其中最基础的例子就是化学元素周期表。

11. 历史

自旋最早是在碱金属的发射光谱研究中被发现的。大约从 1910 年开始,对不同原子的实验积累了一系列与原子能级的量子数相关的关系,这些部分被玻尔的原子模型总结 \(^\text{[33]: 106}\)。能级之间的跃迁遵循选择定则,并且这些定则与原子序数的奇偶性存在关联。此外,强磁场下对原子光谱的变化研究,即塞曼效应,提供了额外的信息。1924 年,沃尔夫冈·泡利利用这些大量的实验观测结果,提出了一种新的自由度。他称其为 “无法用经典理论描述的二值性”,并将其与最外层电子关联在一起 \(^\text{[7][34]}\)。

最初,泡利提出的 “自由度” 的物理意义尚不明确。1925 年初,阿尔弗雷德·朗道的助手之一 拉尔夫·克罗尼希提出,这种自由度可能是由于电子的自旋(自旋运动)产生的。然而,当泡利听说这个想法后,立即进行了严厉批评。他指出,假设电子具有一个表面,那么为了产生所需的角动量,其表面必须旋转得极快,以至于运动速度将超过光速,这违反了相对论。由于泡利的批评,克罗尼希最终决定不发表他的想法 \(^\text{[35]}\)。

1925 年秋天,荷兰物理学家 乔治·乌伦贝克和萨缪尔·古兹密特 在莱顿大学也独立提出了相同的想法。在保罗·埃伦费斯特的建议下,他们发表了自己的研究成果 \(^\text{[36]}\)。然而,这两位年轻的物理学家很快后悔发表这项研究:亨德里克·洛伦兹和维尔纳·海森堡都指出了电子自旋这一概念存在的问题 \(^\text{[37]}\)。

泡利尤其不认可这一解释,并继续坚持他的 “二值自由度” 理论。这一概念最终帮助他提出了泡利不相容原理,即:在同一量子系统中,不能有两个电子处于相同的量子态。

幸运的是,到 1926 年 2 月,卢埃林·托马斯解决了实验测得的氢原子光谱精细结构与乌伦贝克和古兹密特(以及克罗尼希未发表的模型)计算结果之间的 “因子 2” 误差 \(^\text{[2]: 385}\)。这一误差是由相对论效应引起的,即电子的旋转惯性参考系与原子核静止参考系之间的差异。这一效应后来被称为托马斯进动 \(^\text{[7]}\)。托马斯的研究结果最终说服了泡利,让他相信电子自旋正是他所提出的 “二值自由度” 的正确物理解释。然而,泡利仍然坚决认为经典的电子自旋荷模型(即自旋源于电子的机械旋转)是无效的 \(^\text{[34][6]}\)。

1927 年,泡利正式使用薛定谔和海森堡发展出的量子力学来建立自旋理论。他开创性地引入了泡利矩阵作为自旋算符的数学表示,并提出了 二分量自旋波函数 的概念,使得电子自旋的量子力学描述更加完善。

泡利提出的自旋理论是非相对论性的。1928 年,保罗·狄拉克表了相对论性的电子方程,其中电子的波函数采用了四分量自旋量子态。1940 年,泡利证明了自旋-统计定理,指出费米子具有半整数自旋,而玻色子具有整数自旋 \(^\text{[7]}\)。

从历史角度来看,首次直接证明电子自旋的实验其实是 1922 年的斯特恩-盖拉赫实验。然而,对该实验的正确解释直到 1927 年才被提出 \(^\text{[38]}\)。最初的解释假设,实验中观察到的两条斑点是由于量子化的轨道角动量造成的。然而,1927 年,罗纳德·弗雷泽发现钠原子是各向同性的,并没有轨道角动量,并提出实验中观察到的磁性质实际上是由电子自旋引起的 \(^\text{[39]}\)。同年,菲普斯和泰勒使用斯特恩-盖拉赫技术对氢原子进行了实验。理论上,氢原子的基态角动量为零,但实验结果仍然显示出两个峰 \(^\text{[40]}\)。随着量子理论的建立,人们意识到最初的解释是错误的:轨道角动量在某一轴上的可能取值总是奇数,而实验观察到的是两个离散态。氢原子只有一个电子,该电子具有两种自旋状态,从而导致实验中观察到的两条斑点。银原子由于电子壳层闭合,不贡献磁矩,因此只有最外层未成对电子的自旋对磁场产生响应,形成实验结果。

12. 参见

- 手性(物理学)

- 动态核极化

- 螺旋度(粒子物理)

- 霍尔斯坦–普里马科夫变换

- 克拉默斯定理

- 泡利方程

- 泡利–卢班斯基伪向量

- 拉里塔–施温格方程

- SU(2) 表示理论

- 光的自旋角动量

- 自旋工程

- 自旋翻转

- 氢的自旋同分异构体

- 自旋-轨道相互作用

- 自旋张量

- 自旋电子学

- 自旋波

- Yrast 态

13. 参考文献

- Merzbacher, Eugen (1998). Quantum Mechanics (3rd ed.). John Wiley & Sons. pp. 372–373. ISBN 978-0-471-88702-7.

- Griffiths, David (2005). Introduction to Quantum Mechanics (2nd ed.).

- Eisberg, Robert; Resnick, Robert (1985). Quantum Physics of Atoms, Molecules, Solids, Nuclei, and Particles (2nd ed.). Wiley. pp. 272–273. ISBN 978-0-471-87373-0.

- Sebens, Charles T. (November 2019). "How electrons spin". *Studies in History and Philosophy of Science Part B: Studies in History and Philosophy of Modern Physics. 68: 40–50. arXiv:1806.01121. Bibcode:2019SHPMP..68...40S. doi:10.1016/j.shpsb.2019.04.007. S2CID 51693779.

- "Fermilab Today". www.fnal.gov. Retrieved 2023-06-16.

- Giulini, Domenico (2008-09-01). "Electron spin or 'classically non-describable two-valuedness'". Studies in History and Philosophy of Science Part B: Studies in History and Philosophy of Modern Physics. 39 (3): 557–578. arXiv:0710.3128. Bibcode:2008SHPMP..39..557G. doi:10.1016/j.shpsb.2008.03.005. hdl:11858/00-001M-0000-0013-13C8-1. ISSN 1355-2198.

- Fröhlich, Jürg (2009). "Spin, or actually: Spin and Quantum Statistics". In Duplantier, Bertrand; Raimond, Jean-Michel; Rivasseau, Vincent (eds.). The Spin. Progress in Mathematical Physics, vol 55. Basel: Birkhäuser Basel. pp. 1–60. arXiv:0801.2724. doi:10.1007/978-3-7643-8799-0_1. ISBN 978-3-7643-8798-3.

- Leader, Elliot; Lorcé, Cédric (2014-08-20). "The angular momentum controversy: What's it all about and does it matter?". *Physics Reports. 541 (3): 163–248. arXiv:1309.4235. Bibcode:2014PhR...541..163L. doi:10.1016/j.physrep.2014.02.010. ISSN 0370-1573.

- Peskin, M.E. & Schroeder, D.V. (1995). Quantum Field Theory. The Advanced Book Program. Ch. 3.

- Ohanian, Hans C. (1986-06-01). "What is spin?" (PDF). American Journal of Physics. 54 (6): 500–505. Bibcode:1986AmJPh..54..500O. doi:10.1119/1.14580. ISSN 0002-9505.

- Bliokh, Konstantin Y.; Punzmann, Horst; Xia, Hua; Nori, Franco; Shats, Michael (2022-01-21). "Field theory spin and momentum in water waves". Science Advances. 8 (3): eabm1295. Bibcode:2022SciA....8.1295B. doi:10.1126/sciadv.abm1295. ISSN 2375-2548. PMC 8782445. PMID 35061526.

- Whittaker, Edmund, Sir (1989). A History of the Theories of Aether and Electricity. Vol. 2. Courier Dover Publications. p. 87, 131. ISBN 0-486-26126-3.

- 信息来源:欧洲核子研究中心(CERN)官方网站关于希格斯玻色子(Higgs Boson)的介绍。

- Pauli, Wolfgang (1940). "The Connection Between Spin and Statistics" (PDF). Phys. Rev. 58 (8): 716–722. Bibcode:1940PhRv...58..716P. doi:10.1103/PhysRev.58.716.

- Physics of Atoms and Molecules, B. H. Bransden, C. J. Joachain, Longman, 1983, ISBN 0-582-44401-2.

- "2022 CODATA Value: electron g factor". The NIST Reference on Constants, Units, and Uncertainty. NIST. May 2024. Retrieved 2024-05-18.

- Feynman, R. P. (1985). "Electrons and their interactions". *QED: The Strange Theory of Light and Matter*. Princeton, New Jersey: Princeton University Press. p. 115. ISBN 978-0-691-08388-9. 费曼解释了电子的 g 因子偏差:最初认为其值为 −\( \frac{1}{2} \),但后来的研究发现其略大于 1,约为 1.00116。施温格(Schwinger)于 1948 年首次计算出这一修正项,其形式为 \( j \times j / 2\pi \)(其中 \( j \) 是精细结构常数的平方根)。该修正源于电子在运动时可能自发地**发射并重新吸收一个光子。

- Marciano, W. J.; Sanda, A. I. (1977). "Exotic decays of the muon and heavy leptons in gauge theories". Physics Letters. B67 (3): 303–305. Bibcode:1977PhLB...67..303M. doi:10.1016/0370-2693(77)90377-X.

- Lee, B. W.; Shrock, R. E. (1977). "Natural suppression of symmetry violation in gauge theories: Muon- and electron-lepton-number nonconservation". Physical Review. D16 (5): 1444–1473. Bibcode:1977PhRvD..16.1444L. doi:10.1103/PhysRevD.16.1444. S2CID 1430757.

- Fujikawa, K.; Shrock, R. E. (1980). "Magnetic Moment of a Massive Neutrino and Neutrino-Spin Rotation". Physical Review Letters. 45 (12): 963–966. Bibcode:1980PhRvL..45..963F. doi:10.1103/PhysRevLett.45.963.

- Bell, N. F.; Cirigliano, V.; Ramsey-Musolf, M.; Vogel, P.; Wise, Mark; et al. (2005). "How Magnetic is the Dirac neutrino?". *Physical Review Letters. 95 (15): 151802. arXiv:hep-ph/0504134. Bibcode:2005PhRvL..95o1802B. doi:10.1103/PhysRevLett.95.151802. PMID 16241715. S2CID 7832411.

- Quanta: A Handbook of Concepts, P. W. Atkins, Oxford University Press, 1974, ISBN 0-19-855493-1.

- Messiah, Albert (2014). "Angular Momentum in Quantum Mechanics". Quantum Mechanics. Mineola, NY: Dover Publications. p. 540. ISBN 978-1-306-51279-4. OCLC 874097814.

- Hall, B. C. (2013). Quantum Theory for Mathematicians. Springer. pp. 354–358. Bibcode:2013qtm..book.....H.

- Sakurai, Jun John; Napolitano, Jim (2017). Modern Quantum Mechanics (2nd ed.). Cambridge: Cambridge University Press. ISBN 978-1-108-42241-3.

- Curtright, T. L.; Fairlie, D. B.; Zachos, C. K. (2014). "A compact formula for rotations as spin matrix polynomials". SIGMA. 10: 084. arXiv:1402.3541. Bibcode:2014SIGMA..10..084C. doi:10.3842/SIGMA.2014.084. S2CID 18776942.

- Hamilton, Donald R. (1941-12-01). "Molecular Beams and Nuclear Moments". American Journal of Physics. 9 (6): 319–337. Bibcode:1941AmJPh...9..319H. doi:10.1119/1.1991712. ISSN 0002-9505.

- Rabi, I. I.; Cohen, V. W. (1933-04-01). "The Nuclear Spin of Sodium". Physical Review. 43 (7): 582–583. Bibcode:1933PhRv...43..582R. doi:10.1103/PhysRev.43.582. ISSN 0031-899X.

- Estermann, I. (1946-07-01). "Molecular Beam Technique". Reviews of Modern Physics. 18 (3): 300–323. Bibcode:1946RvMP...18..300E. doi:10.1103/RevModPhys.18.300. ISSN 0034-6861.

- Perkins, Donald H. (2008). Introduction to High Energy Physics (4th ed., 8th printing). Cambridge: Cambridge University Press. ISBN 978-0-521-62196-0.

- Datta, S.; Das, B. (1990). "Electronic analog of the electrooptic modulator". *Applied Physics Letters*. **56** (7): 665–667. Bibcode:1990ApPhL..56..665D. doi:10.1063/1.102730.

- Assadi, M. H. N.; Hanaor, D. A. H. (2013). "Theoretical study on copper's energetics and magnetism in TiO₂ polymorphs". *Journal of Applied Physics*. **113** (23): 233913–233913–5. arXiv:1304.1854. Bibcode:2013JAP...113w3913A. doi:10.1063/1.4811539. S2CID 94599250.

- Whittaker, Edmund T. (1989). *A History of the Theories of Aether & Electricity*. **2**: *The Modern Theories, 1900 - 1926* (Repr ed.). New York: Dover Publ. ISBN 978-0-486-26126-3.

- Wolfgang Pauli (December 13, 1946). "Exclusion Principle and Quantum Mechanics". *Nobel Lecture*. Nobel Prize.

- Pais, Abraham (1991). *Niels Bohr's Times*. Oxford: Clarendon Press. pp. 244. ISBN 978-0-19-852049-8.

- Uhlenbeck, G.; Goudsmit, S. (November 1925). "Ersetzung der Hypothese vom unmechanischen Zwang durch eine Forderung bezüglich des inneren Verhaltens jedes einzelnen Elektrons". *Die Naturwissenschaften* (in German). **13** (47): 953–954. doi:10.1007/bf01558878. ISSN 0028-1042. S2CID 32211960.

- Pais, Abraham (1989-12-01). "George Uhlenbeck and the Discovery of Electron Spin". *Physics Today*. **42** (12): 34–40. Bibcode:1989PhT....42l..34P. doi:10.1063/1.881186. ISSN 0031-9228.

- Friedrich, B.; Herschbach, D. (2003). "Stern and Gerlach: How a Bad Cigar Helped Reorient Atomic Physics". *Physics Today*. **56** (12): 53. Bibcode:2003PhT....56l..53F. doi:10.1063/1.1650229. S2CID 17572089.

- Fraser, Ronald G. J. (March 1927). "The effective cross section of the oriented hydrogen atom". *Proceedings of the Royal Society of London. Series A, Containing Papers of a Mathematical and Physical Character*. **114** (767): 212–221. Bibcode:1927RSPSA.114..212F. doi:10.1098/rspa.1927.0036. ISSN 0950-1207.

- Resnick, R.; Eisberg, R. (1985). *Quantum Physics of Atoms, Molecules, Solids, Nuclei and Particles* (2nd ed.). John Wiley & Sons. p. 274. ISBN 978-0-471-87373-0.

14. 延伸阅读

- Cohen-Tannoudji, Claude; Diu, Bernard; Laloë, Franck (2006). Quantum Mechanics(2 卷合集). John Wiley & Sons. ISBN 978-0-471-56952-7.

- Condon, E. U.; Shortley, G. H. (1935). The Theory of Atomic Spectra(特别是第 3 章). Cambridge University Press. ISBN 978-0-521-09209-8.

- Hipple, J. A.; Sommer, H.; Thomas, H. A. (1949). "A precise method of determining the Faraday by magnetic resonance". Physical Review. 76 (12): 1877–1878. Bibcode:1949PhRv...76.1877H. doi:10.1103/PhysRev.76.1877.2.

- Edmonds, A. R. (1957). Angular Momentum in Quantum Mechanics. Princeton University Press. ISBN 978-0-691-07912-7.

- Jackson, John David (1998). Classical Electrodynamics (3rd ed.). John Wiley & Sons. ISBN 978-0-471-30932-1.

- Leader, Elliot (2023). Spin in Particle Physics. Cambridge University Press. ISBN 9781009402040.

- Serway, Raymond A.; Jewett, John W. (2004). Physics for Scientists and Engineers (6th ed.). Brooks/Cole. ISBN 978-0-534-40842-8.

- Thompson, William J. (1994). Angular Momentum: An Illustrated Guide to Rotational Symmetries for Physical Systems. Wiley. ISBN 978-0-471-55264-2.

- Tipler, Paul (2004). Physics for Scientists and Engineers: Mechanics, Oscillations and Waves, Thermodynamics (5th ed.). W. H. Freeman. ISBN 978-0-7167-0809-4.

15. 外部链接

- 维基语录上的自旋(物理学)相关引用

- 古兹密特 谈电子自旋的发现

- 《自然》:《自旋自 1896 年以来的重要里程碑》

- ECE 495N 讲座 36:自旋——S. Datta 的在线讲座

友情链接: 超理论坛 | ©小时科技 保留一切权利