马克·奥利芬特(Mark Oliphant)(综述)

贡献者: 待更新

本文根据 CC-BY-SA 协议转载翻译自维基百科相关文章。

马库斯·劳伦斯·埃尔温·奥利凡特爵士(Mark Oliphant,Sir Marcus Laurence Elwin Oliphant,AC,KBE,FRS,FAA,FTSE,1901 年 10 月 8 日-2000 年 7 月 14 日)是澳大利亚物理学家和人道主义者,在核聚变的首次实验演示和核武器的开发中扮演了重要角色。

奥利凡特出生并成长于南澳大利亚的阿德莱德,1922 年毕业于阿德莱德大学。1927 年,他凭借在汞方面的研究获得了 1851 年展览奖学金,前往英国,在剑桥大学的卡文迪什实验室师从欧内斯特·拉塞福德爵士。在那里,他使用粒子加速器将重氢原子核(氘核)射向不同的靶标。他发现了氦-3(氦离子)和氚(氚核)的相应原子核。他还发现,当这些粒子相互反应时,释放出来的能量远远超过它们原本的能量。这些能量来自原子核内部的释放,他意识到这正是核聚变的结果。

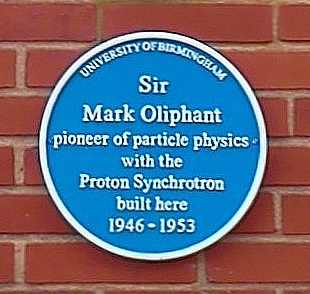

奥利凡特于 1937 年离开卡文迪什实验室,成为伯明翰大学的波因廷物理学教授。他试图在大学建造一台 60 英寸(150 厘米)的回旋加速器,但由于 1939 年欧洲爆发第二次世界大战,建设工作被推迟。他开始参与雷达的开发,领导伯明翰大学的一个小组,成员包括约翰·兰德尔和哈里·布特。他们创造了一种全新的设计——腔体磁控管,使微波雷达成为可能。奥利凡特还参与了 MAUD 委员会的工作,该委员会于 1941 年 7 月报告称,原子弹不仅是可行的,而且可能在 1943 年就能生产出来。奥利凡特在美国传播这一发现的消息,进而启动了后来成为曼哈顿计划的工作。在战争后期,他与他的朋友欧内斯特·劳伦斯一起,在加利福尼亚州伯克利的辐射实验室工作,开发了电磁同位素分离技术,这为 “小男孩” 原子弹提供了裂变材料,该原子弹在 1945 年 8 月被用在了广岛的原子弹爆炸中。

战争结束后,奥利凡特回到澳大利亚,成为新成立的澳大利亚国立大学(ANU)物理科学与工程研究学院的首任院长,在那里他发起了世界上最大的(500 兆焦耳)同极发电机的设计和建设。他于 1967 年退休,但在唐·邓斯坦首相的建议下,被任命为南澳大利亚州州长。他成为南澳大利亚州首位出生于该州的州长。他协助创立了澳大利亚民主党,并且是 1977 年墨尔本会议的主席,在会议上该党正式成立。晚年,他目睹了妻子罗莎在 1987 年去世前的痛苦,并成为自愿安乐死的倡导者。他于 2000 年在堪培拉去世。

1. 早年生活

马库斯 “马克”·劳伦斯·埃尔温·奥利凡特于 1901 年 10 月 8 日出生在阿德莱德的肯特镇,一个位于阿德莱德郊区的地方。他的父亲是哈罗德·乔治 “巴伦”·奥利凡特,一名南澳大利亚工程和供水部门的公务员,兼职经济学讲师,任职于工人教育协会。他的母亲是比阿特丽斯·伊迪丝·法尼·奥利凡特(原姓塔克),一位艺术家。他的名字取自澳大利亚作家马库斯·克拉克和英国旅行家与神秘主义者劳伦斯·奥利凡特。大多数人叫他马克;1959 年他被授予骑士爵位时,这个名字成为了正式名称。

他有四个年幼的弟弟:罗兰、基思、奈杰尔和唐纳德;他们出生时都登记了奥利凡特这个姓氏。他的祖父哈里·史密斯·奥利凡特(1848 年 11 月 7 日-1916 年 1 月 30 日)是阿德莱德邮政总局的职员,他的曾祖父詹姆斯·史密斯·奥利凡特(约 1818 年-1890 年 1 月 21 日)和他的妻子伊丽莎(约 1821 年-1881 年 10 月 18 日)从肯特出发,乘船 Ruby 号前往南澳大利亚,并于 1854 年 3 月抵达。他后来被任命为阿德莱德贫困收容所的主管,而伊丽莎·奥利凡特则于 1865 年被任命为该收容所的院长。马克的父母是神智学家,因此他们可能避免食用肉类。马克从小便成为了终身素食主义者,原因是他在一个农场目睹了猪的屠宰。他在一只耳朵完全失聪,并且由于严重的散光和近视,他需要戴眼镜。

奥利凡特最初在家人于 1910 年迁往古德伍德和迈洛尔后,在当地的小学接受教育。他在阿德莱德的昂利中学就读,并在 1918 年完成了最后一年,转学至阿德莱德高中。毕业后,他未能获得奖学金进入大学,于是他在阿德莱德的一家制造珠宝的公司 S. Schlank & Co.找了一份工作,该公司以制作奖章而闻名。随后,他获得了南澳大利亚州立图书馆的学员职位,这使他能够在晚上参加阿德莱德大学的课程。

1919 年,奥利凡特开始在阿德莱德大学学习。最初,他对医学职业感兴趣,但在同年晚些时候,物理学教授凯尔·格兰特为他提供了物理系的学员职位。该职位每周支付 10 先令(相当于 2022 年的 89 澳元),与奥利凡特在州立图书馆工作的薪水相同,但它允许他选修任何不与物理系工作冲突的大学课程。他于 1921 年获得了理学学士(BSc)学位,并在 1922 年进行了荣誉学位的学习,导师是格兰特。1925 年,格兰特休假时,物理系的临时负责人罗伊·伯顿与奥利凡特合作,发表了两篇关于汞的性质的论文:《汞的表面张力问题与水溶液对汞表面作用的影响》和《气体在汞表面的吸附》。奥利凡特后来回忆说,伯顿教会了他 “即使是物理学领域中的小发现,也能带来一种非凡的振奋感”。

奥利凡特于 1925 年 5 月 23 日与来自阿德莱德的罗莎·路易丝·威尔布拉姆结婚。两人从青少年时期起便认识。他在实验室里用父亲给他的库尔加迪黄金矿的金块为罗莎制作了婚戒。

2. 卡文迪什实验室

1925 年,奥利凡特听到了新西兰物理学家欧内斯特·拉塞福德爵士的演讲,他决定要为拉塞福德工作——这一目标他在 1927 年通过获得剑桥大学卡文迪什实验室的职位得以实现。他凭借与伯顿一起做的汞研究,申请了 1851 年展览奖学金。该奖学金提供每年 250 英镑的生活津贴(相当于 2022 年约 45,000 澳元)。当获悉自己获得奖学金的消息时,他立即给拉塞福德和剑桥大学三一学院发去了电报,二者都接受了他。

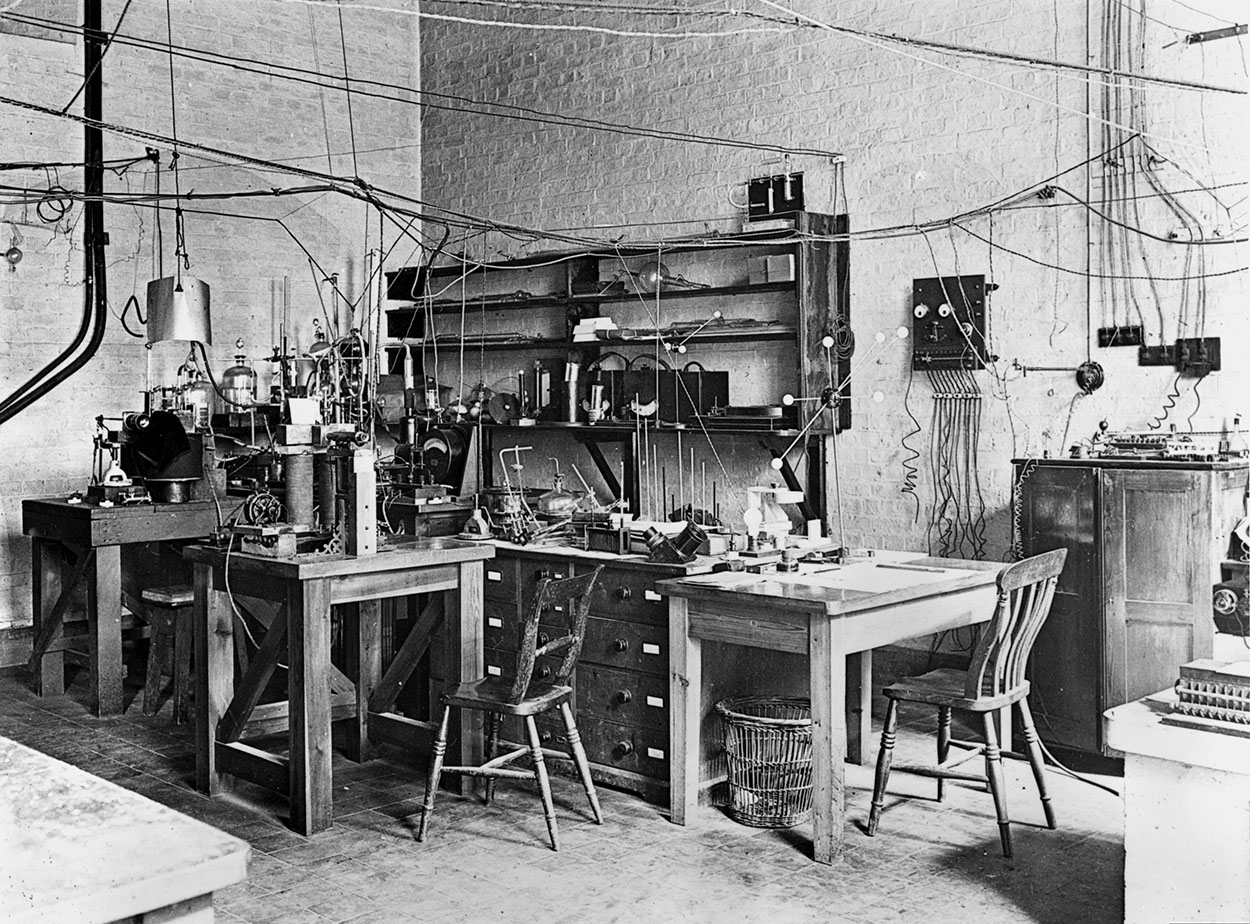

拉塞福德的卡文迪什实验室当时正在进行世界上最先进的核物理研究。奥利凡特受邀参加拉塞福德和夫人拉塞福德的下午茶。他很快认识了卡文迪什实验室的其他研究人员,包括帕特里克·布莱克特、爱德华·布拉德、詹姆斯·查德威克、约翰·科克罗夫特、查尔斯·埃利斯、彼得·卡皮察、埃贡·布雷切尔、菲利普·穆恩和欧内斯特·沃尔顿。还有两位澳大利亚人:哈里·马西和约翰·基思·罗伯茨。奥利凡特与科克罗夫特成为了特别亲密的朋友。实验室拥有相当多的才俊,但资金匮乏,实验设备通常采用 “线和封蜡” 的方法来搭建。奥利凡特不得不自己购买设备,一度用他每年津贴中的 24 英镑(相当于 2022 年约 2,200 澳元)购买了一个真空泵。

奥利凡特在 1929 年 12 月提交了他的博士论文,题为《金属表面上正离子的中和与二次电子的发射》。在答辩时,他由拉塞福德和埃利斯进行考试。获得学位是他人生的一个重要目标,但这也意味着他的 1851 年展览奖学金的结束。奥利凡特成功获得了 1851 年高级学生奖学金,每年颁发五个名额。该奖学金提供每年 450 英镑的生活津贴(相当于 2022 年约 80,000 澳元),为期两年,若在特殊情况下有可能延长一年,而奥利凡特也获得了这一延长。

1930 年 10 月 6 日,奥利凡特的儿子杰弗里·布鲁斯·奥利凡特出生,但他于 1933 年 9 月 5 日死于脑膜炎。他被安葬在剑桥的升天教区墓地的一个无标记的坟墓中,旁边是蒂莫西·科克罗夫特,约翰爵士和伊丽莎白夫人的婴儿儿子,他在前一年去世。由于无法再生育更多孩子,奥利凡特夫妇于 1936 年收养了一名四个月大的男孩迈克尔·约翰,1938 年又收养了一名女儿维维安。

在 1932 年和 1933 年,卡文迪什实验室的科学家们进行了系列开创性的发现。科克罗夫特和沃尔顿用高能质子轰击锂,并成功将其转化为具有高能量的氦原子核。这是最早通过人工手段将一种元素的原子核转变为另一种元素的实验之一。随后,查德威克设计了一个实验,发现了一种新的、中性的粒子,其质量大致与质子相同:中子。1933 年,布莱克特在他的云室中发现了轨迹,证实了正电子的存在,并揭示了正电子-电子对产生的相反螺旋轨迹。

奥利凡特随后进行了后续研究,构建了一台能够发射高达 60 万电子伏特能量的质子加速器。他很快证实了科克罗夫特和沃尔顿关于原子核和正离子人工解体的结果。在接下来的两年里,他发表了六篇系列论文。1933 年,卡文迪什实验室收到了美国物理化学家吉尔伯特·N·刘易斯赠送的几滴重水。加速器被用来将重氢原子核(氘核,拉塞福德称之为双氘核)射向不同的靶标。在与拉塞福德和其他人合作的过程中,奥利凡特因此发现了氦-3(氦离子)和氚(氚核)的原子核。

奥利凡特使用电磁分离法分离了锂的同位素。他是第一个通过实验演示核聚变的人。他发现,当氘核与氦-3 核、氚核或其他氘核反应时,释放出来的粒子具有远远超过它们原始能量的能量。原子核内部的结合能被释放出来。继阿瑟·爱丁顿 1920 年预测小核聚合释放的能量可以成为恒星的能量来源之后,奥利凡特推测,核聚变反应可能是太阳的能量来源。由于其较高的反应截面,氘-氚核聚变反应成为了氢弹的基础。奥利凡特没有预见到这一发展:

“…我们完全没有想到这一发现会在某一天被应用于制造氢弹。我们仅仅是出于对原子核结构的好奇,而发现这些反应纯粹是,正如美国人所说的,巧合。”

1934 年,科克罗夫特安排奥利凡特成为剑桥大学圣约翰学院的院士,该职位每年提供约 600 英镑的薪水。1935 年,查德威克离开卡文迪什实验室前往利物浦大学后,奥利凡特和埃利斯接替了他,成为拉塞福德的研究助理主任。这个职位的年薪为 600 英镑(相当于 2022 年约 131,000 澳元)。加上圣约翰学院的薪水,他有了一个舒适的收入。奥利凡特很快为新加速器实验室配备了一台 1.23 MeV 发电机,花费了 6000 英镑(相当于 2022 年约 131 万澳元),同时他还设计了一台更大的 2 MeV 发电机。他是第一个构想到质子同步加速器这一新型循环粒子加速器的人。1937 年,他当选为英国皇家学会会员。去世时,他是该学会服务时间最长的会员。

3. 伯明翰大学

萨缪尔·沃尔特·约翰逊·史密斯即将年满 65 岁并面临强制退休,这促使伯明翰大学开始寻找新的波因廷物理学教授。大学不仅希望找到一个替代者,而且还希望能聘请一个知名人物,并愿意慷慨花费,以便在伯明翰建立核物理方面的专业知识。矿业工程学教授、科学学院院长内维尔·莫斯联系了奥利凡特,后者提出了自己的要求。除了 1300 英镑的薪水(相当于 2022 年约 270,000 澳元)外,他还希望大学花费 2000 英镑(相当于 2022 年约 415,000 澳元)升级实验室,并且每年再支付 1000 英镑(相当于 2022 年约 208,000 澳元)的经费。他还要求直到 1937 年 10 月才开始工作,以便完成他在卡文迪什实验室的工作。莫斯同意了奥利凡特的条件。

为了为他想要的 60 英寸(150 厘米)回旋加速器筹集资金,奥利凡特写信给来自伯明翰的英国首相内维尔·张伯伦。张伯伦将此事交给了他的朋友纳菲尔德勋爵,后者为该项目提供了 60,000 英镑(相当于 2022 年约 1200 万澳元),足以支付回旋加速器的费用、为其建造的新楼以及前往加利福尼亚州伯克利的旅行费用,奥利凡特可以与回旋加速器的发明者欧内斯特·劳伦斯进行交流。劳伦斯支持该项目,向奥利凡特发送了他在伯克利建造的 60 英寸回旋加速器的设计图,并邀请奥利凡特到辐射实验室拜访他。

奥利凡特于 1938 年 12 月 10 日启程前往纽约,并在伯克利与劳伦斯会面。两人相处非常融洽,在奥克兰的 Trader Vic's 餐厅共进晚餐。奥利凡特了解到查德威克在利物浦大学和科克罗夫特在卡文迪什实验室建造回旋加速器时遇到的问题,打算避免这些问题,并尽可能按照劳伦斯的规格,按时按预算建造他的回旋加速器。他希望能在 1939 年圣诞节前使回旋加速器投入运行,但第二次世界大战的爆发使他的希望破灭。诺菲尔德回旋加速器直到战后才得以完成。

雷达

1938 年,奥利凡特开始参与雷达的开发,当时雷达仍然是一个秘密。在参观原型雷达站时,他意识到迫切需要更短波长的无线电波,特别是在要构建足够小以适应飞机的雷达设备时。1939 年 8 月,他带领一个小组前往怀特岛的文特诺,亲自检查了 “链条家园” 雷达系统。他从海军部获得了资助,用于开发波长小于 10 厘米(4 英寸)的雷达系统;当时最好的雷达波长为 150 厘米(60 英寸)。

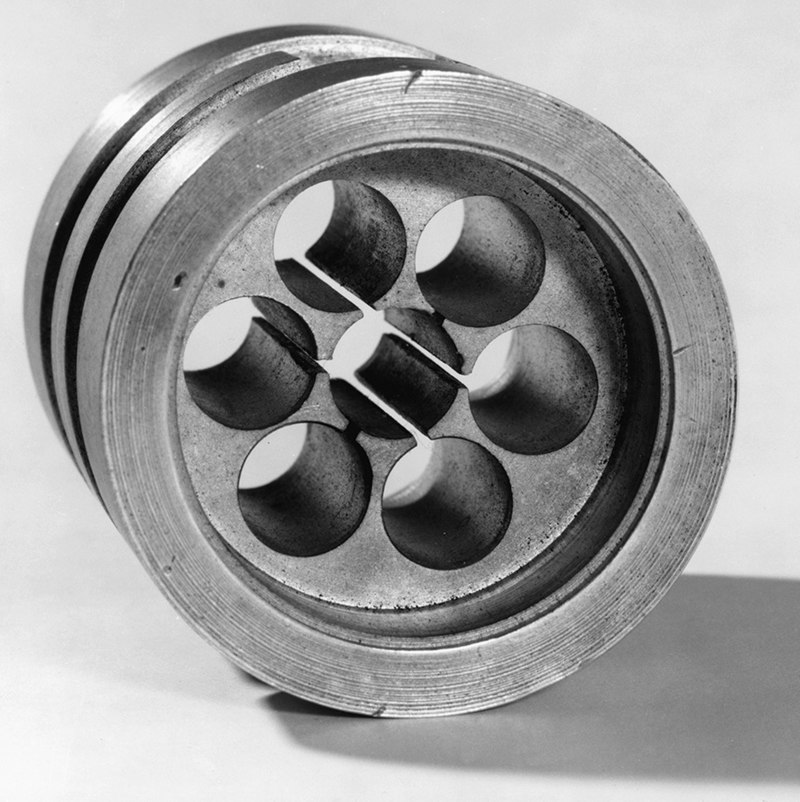

奥利凡特在伯明翰的团队致力于开发两种有前景的设备,克莱斯特龙和磁控管。在与詹姆斯·赛耶斯合作时,奥利凡特成功制造出一种改进版的克莱斯特龙,能够产生 400 瓦的功率。与此同时,团队的另外两名成员约翰·兰德尔和哈里·布特,开发了一个全新的设计——腔体磁控管。到 1940 年 2 月,他们已经成功地生产出一种输出功率为 400 瓦,波长为 9.8 厘米(3.9 英寸)的磁控管,这正是良好的机载雷达所需的短波长。磁控管的功率很快增加了百倍,伯明翰专注于磁控管的开发。第一个可操作的磁控管于 1941 年 8 月交付。这项发明成为战争期间的关键科学突破之一,并在击败德国潜艇、拦截敌方轰炸机以及指引盟军轰炸机方面发挥了重要作用。

1940 年,法国沦陷以及英国可能被入侵的形势促使奥利凡特将妻子和孩子送往澳大利亚。1942 年 2 月新加坡沦陷后,他向悉尼大学电气工程教授约翰·马德森和科学与工业研究委员会(负责雷达开发)辐射物理实验室主任提供了自己的服务。他于 3 月 20 日从格拉斯哥乘坐 QSMV *Dominion Monarch*号出发前往澳大利亚。这次航行是 46 艘船组成的护航队的一部分,航程缓慢,护航队经常采取之字形航行以避开潜艇,船只直到 5 月 27 日才抵达弗里曼特尔。

澳大利亚人已经在准备本地生产雷达设备。奥利凡特说服了托马斯·拉比教授,让埃里克·伯霍普和莱斯利·马丁从光学军火的工作中解脱出来,转而从事雷达工作,并成功在 1942 年 5 月在墨尔本大学的实验室中制造出了一个腔体磁控管。奥利凡特与马丁一起合作,将实验室中的磁控管转移到生产线的过程中。二战期间,澳大利亚生产了超过 2,000 台雷达设备。

曼哈顿计划

1940 年 3 月,在伯明翰大学,奥托·弗里施和鲁道夫·佩耶尔斯在一篇被称为《弗里施–佩耶尔斯备忘录》的论文中,研究了开发、生产和使用原子弹的理论问题。他们考虑了纯铀-235 球体的情况,发现不仅可能发生链式反应,而且可能仅需 1 公斤(2 磅)的铀-235 就能释放出相当于数百吨 TNT 的能量。他们首先向奥利凡特展示了这篇论文,奥利凡特立即将其带给了亨利·蒂泽德爵士,空中战斗科学调查委员会(CSSAW)的主席。由此,CSSAW 下设了一个特别小组,名为 MAUD 委员会,负责进一步调查此事。该委员会由乔治·汤姆森爵士担任主席,最初的成员包括奥利凡特、查德威克、科克罗夫特和穆恩。1941 年 7 月,MAUD 委员会在最终报告中得出结论,原子弹不仅是可行的,而且可能在 1943 年就能生产出来。

英国处于战争状态,当时当局认为开发原子弹是紧急任务,但在美国,这一任务的紧迫性较低。奥利凡特是推动美国原子弹计划启动的人之一。1941 年 8 月 5 日,奥利凡特乘坐 B-24 解放者轰炸机飞往美国,表面上是为了讨论雷达开发计划,但实际上他被指派去查明为什么美国忽视了 MAUD 委员会的发现。他后来回忆道:“会议记录和报告已被送给了铀委员会的主任莱曼·布里格斯,我们很困惑几乎没有收到任何评论。我去华盛顿见了布里格斯,结果发现这个说话不清楚、毫无印象的人把报告放进了他的保险箱,根本没有向委员会成员展示这些报告。我感到既震惊又困扰。”

奥利凡特随后于 1941 年 8 月 26 日在纽约与铀委员会会面。新加入委员会的成员塞缪尔·K·艾利森是实验物理学家,也是阿瑟·康普顿在芝加哥大学的门生。他回忆道,奥利凡特 “来到会议上,明确无误地说了‘原子弹’。他告诉我们,必须将所有精力集中在原子弹上,其他任何事情,包括核电厂,都不允许做。他说,原子弹将花费 2500 万美元,而英国没有足够的资金和人力,所以这项任务就交给我们了。” 艾利森感到惊讶的是,布里格斯竟然把委员会成员蒙在鼓里。

奥利凡特随后前往伯克利,于 9 月 23 日与他的朋友劳伦斯会面,并将《弗里施–佩耶尔斯备忘录》的一份副本交给了他。劳伦斯让罗伯特·奥本海默检查这些数据,这也使奥本海默第一次参与该项目。奥利凡特在奥本海默身上找到了另一个盟友,他不仅成功地说服了劳伦斯和奥本海默原子弹是可行的,还启发了劳伦斯将他的 37 英寸(94 厘米)回旋加速器改造成一个巨大的质谱仪,用于电磁同位素分离,这一技术奥利凡特在 1934 年首创。莱奥·西拉德后来写道:“如果国会知道原子能项目的真实历史,我毫不怀疑他们会为那些干预他国事务的外国人设立一枚特别奖章,以表彰他们的杰出贡献,而奥利凡特博士将是第一个获得此奖章的人。”

1942 年 10 月 26 日,奥利凡特从墨尔本启程,带着罗莎和孩子们一起返回。他们乘坐的法国 Desirade 号在战争期间的航程再次非常缓慢,他们直到 1943 年 2 月 28 日才抵达格拉斯哥。他不得不再次将家人留在英国,1943 年 11 月,随着英美《魁北克协议》将英国的 Tube Alloys 计划与美国的曼哈顿计划合并,他作为英国代表团的一部分前往美国。奥利凡特是美国最急切希望得到服务的科学家之一。现任洛斯阿拉莫斯实验室主任的奥本海默试图说服他加入洛斯阿拉莫斯的团队,但奥利凡特更愿意带领一个团队,在伯克利的辐射实验室协助他的朋友劳伦斯开发电磁铀浓缩技术——这是一个关键但不那么明显的军事部分。

奥利凡特聘请了与他合作过的澳大利亚物理学家哈里·马西,他曾为海军部工作,研究磁性水雷,还聘请了詹姆斯·赛耶斯和斯坦利·杜克,他们曾与他一起研究腔体磁控管。这个初始小组于 1943 年 11 月乘坐 B-24 解放者轰炸机前往伯克利。奥利凡特成为了劳伦斯的事实上的副手,当劳伦斯不在时,他负责管理伯克利辐射实验室。尽管他的工作基地在伯克利,他经常访问位于田纳西州橡树岭的分离工厂,并且偶尔访问洛斯阿拉莫斯。他还努力让澳大利亚科学家参与这个项目,并让澳大利亚科学与工业研究委员会的负责人大卫·里维特爵士批准埃里克·伯霍普参与曼哈顿计划。他向澳大利亚驻英国高级专员斯坦利·布鲁斯简要介绍了该项目,并敦促澳大利亚政府确保澳大利亚的铀矿储备。

1944 年 9 月,在伯克利与曼哈顿计划的负责人莱斯利·格罗夫斯少将的会面,让奥利凡特深信美国人打算在战后垄断核武器,限制英国的研究和生产仅限于加拿大,并不允许与澳大利亚共享核武器技术。奥利凡特具有典型的做法,绕过了英国代表团负责人查德威克,直接向伦敦 Tube Alloys 管理局负责人沃勒斯·阿克斯发送了报告。阿克斯召集奥利凡特回伦敦进行磋商。在途中,奥利凡特与查德威克及其他英国代表团成员在华盛顿会面,讨论恢复独立英国项目的前景。查德威克坚持认为应继续与美国合作,并且奥利凡特及其团队应留在美国,直到原子弹的建造任务完成。阿克斯发电报给查德威克,指示奥利凡特应于 1945 年 4 月返回英国。

奥利凡特于 1945 年 3 月返回英国,并恢复了在伯明翰大学物理学教授的职位。当他和家人在威尔士度假时,第一次得知广岛和长崎遭受原子弹轰炸的消息。他后来曾表示,他感到 “有些自豪原子弹奏效了,但对它给人类带来的后果感到极为震惊”。奥利凡特后来成为核武器的严厉批评者,并成为普格沃什科学与世界事务会议的成员,他说:“从一开始,我就对核武器的存在感到非常担忧,并且坚决反对它们的使用。” 他的战时工作本应使他获得金棕榈自由奖勋章,但澳大利亚政府对此荣誉行使了否决权,因为当时的政府政策是不向平民授予荣誉。

4. 晚年在澳大利亚

1946 年 4 月,澳大利亚总理本·奇夫利邀请奥利凡特担任澳大利亚代表团的技术顾问,参加新成立的联合国原子能委员会会议,该委员会正在讨论核武器的国际控制问题。奥利凡特同意了,并与外务部长 H. V. 埃瓦特和澳大利亚驻联合国代表保罗·哈斯勒克一起聆听了巴鲁赫计划。国际控制的尝试未能成功,未达成任何协议。

奇夫利和战后重建事务秘书 H. C. “纽盖特”·库姆斯还与奥利凡特讨论了创建一个新研究所的计划,旨在吸引世界顶尖学者来到澳大利亚,并提高全国大学教育的水平。他们希望从吸引三位澳大利亚最杰出的侨民开始:奥利凡特、霍华德·弗洛里和基思·汉考克。这是学术上的自杀;澳大利亚远离最新研究的中心,通讯条件当时也非常差。但奥利凡特接受了这个挑战,并于 1950 年回到澳大利亚,成为澳大利亚国立大学物理科学与工程研究学院的首任院长。

在该学院内,他创建了粒子物理学系,并亲自担任系主任;核物理学系由欧内斯特·蒂特顿主持;地球物理学系由约翰·耶格领导;天文学系由巴特·博克负责;理论物理学系由肯尼斯·勒库特尔领导;数学系由伯恩哈德·诺伊曼主持。

奥利凡特是核武器研究的支持者。他曾在战后技术委员会中任职,该委员会为英国政府提供关于核武器的建议,并公开声明英国需要独立于美国发展自己的核武器,以 “避免成为一个次等大国的危险”。

在澳大利亚建立世界级的核物理研究能力与政府发展核能和核武器的计划紧密相关。将新研究所设立在堪培拉,能够使其靠近雪山计划,该计划被设想为新核能产业的核心。

奥利凡特希望英国能协助澳大利亚的核计划,英国也对合作感兴趣,因为澳大利亚拥有铀矿和核武器试验场地,并且有担忧认为澳大利亚与美国的关系过于紧密。安排了澳大利亚科学家被借调到位于哈威尔的英国原子能研究机构,但他所寻求的密切合作被因英国对美国的承诺而产生的安全问题所阻碍。

奥利凡特设想堪培拉有一天会成为像牛津或剑桥那样的大学城。然而,在 1949 年大选后,澳大利亚自由党(由罗伯特·门齐斯领导)获胜,大学的未来受到了威胁。许多自由党成员反对大学,认为它是一种奢侈。门齐斯为大学辩护,但在 1954 年宣布大学进入了一个巩固阶段,并设立了资金上限,结束了与欧洲和北美大学的成功竞争的可能性。1959 年,门齐斯政府进一步打击了大学,将其与堪培拉大学学院合并。从此,它不再是一个研究型大学,而是一个普通大学,负责本科生教学。尽管如此,大学的部分领域仍然坚守着原有的使命,澳大利亚国立大学(ANU)仍然是一所以研究为核心的大学。

尽管遭遇了挫折,到 2014 年,堪培拉作为大学城的愿景已经接近实现。

1951 年 9 月,奥利凡特申请签证前往美国参加在芝加哥举行的核物理会议。签证既没有被拒绝,奥利凡特也没有被指控进行颠覆活动,但签证也未被签发。这正是 “红色恐慌” 的高峰时期。美国的《麦卡伦法案》限制了前往美国的旅行,而在澳大利亚,门齐斯政府正试图禁止共产党,并且不愿支持奥利凡特反对美国政府。1954 年 9 月,奥利凡特提出的经夏威夷前往加拿大的旅行请求被美国国务院拒绝。尽管奥利凡特获得了特别豁免,允许他通过美国,但他宁愿取消旅行,而不是接受这种屈辱。随后,门齐斯政府将奥利凡特排除在参与或观察在马拉灵加进行的英国核试验之外,也不允许他访问机密的核信息,担心会激怒美国。

1955 年,奥利凡特启动了 500 兆焦耳同极发电机(HPG)的设计和建设,这是世界上最大的同极发电机。这台巨型机器包含三个直径 3.5 米(11 英尺)、重量为 38 吨(37 长吨)的盘子。他从澳大利亚原子能委员会获得了 40,000 英镑(相当于 2022 年约 300 万澳元)的初步资金。1963 年完成的 HPG 本应作为同步加速器的电源,但这个加速器并未建成。相反,它被用来为 LT-4 托卡马克和一个大型铁路炮提供动力,该铁路炮作为科学仪器用于等离子体物理实验。它在 1985 年退役。

奥利凡特于 1954 年创立了澳大利亚科学院,并与大卫·马丁合作克服了此前未能成功的尝试。奥利凡特一直担任院长直到 1956 年。他认为科学院应该拥有自己的专用建筑,并通过捐款筹集了所需的资金。作为建筑设计委员会的主席,他选择并监督了堪培拉最引人注目的建筑设计之一的建设。他还在 1961 年为澳大利亚科学院发表了《马修·芬德勒讲座》,主题为 “法拉第在他那个时代和今天”。

奥利凡特于 1964 年退休,离开了粒子物理学教授职务,并被任命为电离气体教授。在这个职位上,他自 1930 年代以来首次发表了研究论文。1967 年,他被授予名誉教授职称。他受到总理唐·邓斯坦的邀请,成为南澳大利亚州州长,并于 1971 至 1976 年间担任该职务。在此期间,他强烈支持总督约翰·科尔爵士在 1975 年澳大利亚宪法危机中的决定,令邓斯坦感到极大担忧。他参与了澳大利亚民主党政治党的创建,并在 1977 年墨尔本会议上担任主席,会上该党正式成立。

《The Age》在 1981 年报道,“马克·奥利凡特爵士警告邓斯坦政府,任命澳大利亚土著人道格拉斯·尼科尔斯爵士接替他担任南澳州州长是‘严重危险’。” 奥利凡特曾秘密写道:“土著人性格中有某种天生的特质,使得他很难完全适应白人的方式。” 奥利凡特传记的作者指出,“这是直到二战后,几乎整个澳大利亚白人群体的普遍态度。”

奥利凡特于 1959 年被授予大英帝国勋章的骑士指挥官(KBE)称号,并于 1977 年被授予澳大利亚勋章的 Companion(AC)称号,“表彰他在公共服务领域和为王室服务方面的杰出成就和最高功绩”。

晚年,奥利凡特目睹了妻子罗莎在 1987 年去世前的痛苦,并成为自愿安乐死的倡导者。

5. 去世

2000 年 7 月 14 日,他在堪培拉去世,享年 98 岁。他的遗体被火化。他的女儿维维安于 2008 年因脑肿瘤去世,在此之前,他的儿子迈克尔于 1971 年因结肠癌去世。

6. 遗产

以奥利凡特名字命名的地方和事物包括:澳大利亚国立大学的奥利凡特大楼,马克·奥利凡特保护公园,南澳大利亚的高中科学竞赛,阿德莱德大学物理大楼的奥利凡特翼楼,位于阿德莱德郊区 Munno Para West 的一所学校,堪培拉 Parkes Way 上的一座桥,靠近他在 ANU 的旧实验室

他的论文保存在澳大利亚科学院的阿道夫·巴塞尔图书馆和阿德莱德大学的巴尔·史密斯图书馆。奥利凡特的侄子帕特·奥利凡特是一位获得普利策奖的漫画家。他的儿媳莫尼卡·奥利凡特是杰出的澳大利亚物理学家,专攻可再生能源领域,并因此于 2015 年被授予澳大利亚勋章。

7. 荣誉与奖项

- 1937 年 当选为英国皇家学会会员

- 1943 年 获得皇家学会的休斯奖章

- 1946 年 获得放射学研究所的西尔瓦纽斯·汤姆森奖章

- 1948 年 获得工程师学会的法拉第奖章

- 1954 年 当选为澳大利亚科学院创始会员

- 1954 年 当选为澳大利亚科学院创始主席

- 1955 年 受邀发表皇家学会的贝克里安讲座

- 1955 年 受邀发表皇家学会的拉塞福德纪念讲座

- 1956 年 获得丹麦弗雷德里克九世国王的加拉西亚奖章

- 1959 年 被授予大英帝国勋章的骑士指挥官(KBE)

- 1961 年 获得马修·芬德勒奖章及讲座

- 1976 年 当选为澳大利亚技术科学与工程学会的首位荣誉会员及创始会员

- 1977 年 被任命为澳大利亚勋章的 Companion(AC)

8. 参考书目

- 奥利凡特,马克(1949)。《原子时代》。伦敦:G. Allen and Unwin。OCLC 880015。

- —(1970)。《科学与未来》。南澳大利亚贝德福德公园:弗林德斯大学科学协会。OCLC 37096592。

- —(1972)。《拉塞福德:剑桥日子的回忆》。阿姆斯特丹:Elsevier 出版公司。ISBN 978-0-444-40968-3。OCLC 379045。

9. 另见

- 奥利凡特兄弟

10. 注释

- "Family Notices". The Express and Telegraph. 南澳大利亚. 1901 年 11 月 2 日. 第 4 页. 于 2020 年 4 月 5 日通过 Trove 获取。

- "Workers' Educational Association". The Register. 1928 年 10 月 9 日. 第 3 页. 于 2012 年 7 月 18 日获取。

- Bleaney, B. (2001). "Sir Mark (Marcus Laurence Elwin) Oliphant, A.C., K.B.E. 8 October 1901 – 14 July 2000: Elected F.R.S. 1937". Biographical Memoirs of Fellows of the Royal Society*. 47: 383–393. doi:10.1098/rsbm.2001.0022.

- Cockburn & Ellyard 1981, 第 3 页。

- "Mick Joffe, interview with Sir Mark Oliphant". Mick Joffe. 于 2013 年 12 月 2 日归档。于 2013 年 4 月 30 日获取。

- Cockburn & Ellyard 1981, 第 6 页。

- "Topics of the Day". The South Australian Advertiser. 南澳大利亚. 1865 年 4 月 14 日. 第 2 页. 于 2020 年 4 月 5 日通过 Trove 获取。

- Cockburn & Ellyard 1981, 第 8 页。

- Cockburn & Ellyard 1981, 第 16 页。

- Cockburn & Ellyard 1981, 第 14–15 页。

- Cockburn & Ellyard 1981, 第 19 页。

- Cockburn & Ellyard 1981, 第 20–21 页。

- Cockburn & Ellyard 1981, 第 22–23 页。

- Cockburn & Ellyard 1981, 第 28 页。

- Burdon, R. S.; Oliphant, M. L. (1927). "The Problem of the Surface Tension of Mercury and the Action of Aqueous Solutions on a Mercury Surface". Transactions of the Faraday Society. 23: 205–213. doi:10.1039/TF9272300205.

- Oliphant, M. L.; Burdon, R. S. (1927 年 10 月 22 日). "Adsorption of Gases on the Surface of Mercury". Nature. 120 (3025): 584–585. Bibcode:1927Natur.120..584O. doi:10.1038/120584b0. S2CID 4069073.

- Sutherland, Denise (1997). ""Just Curiosity...", Sir Mark Oliphant". University of Melbourne. 于 2007 年 2 月 3 日归档。于 2007 年 1 月 28 日获取。

- Cockburn & Ellyard 1981, 第 29 页。

- Cockburn & Ellyard 1981, 第 30 页。

- "The History of the Cavendish". University of Cambridge. 于 2008 年 7 月 8 日归档。于 2014 年 8 月 15 日获取。

- Cockburn & Ellyard 1981, 第 37 页。

- Cockburn & Ellyard 1981, 第 41 页。

- "Australian Academy of Science – Biographical Memoirs – Marcus Laurence Elwin Oliphant". 于 2013 年 8 月 6 日归档。于 2013 年 3 月 7 日获取。

- Cockburn & Ellyard 1981, 第 42–43 页。

- Cockburn & Ellyard 1981, 第 43 页。

- Cockburn & Ellyard 1981, 第 59 页。

- Cockburn & Ellyard 1981, 第 71 页。

- Cockburn & Ellyard 1981, 第 45–46 页。

- Cockburn & Ellyard 1981, 第 48–50 页。

- Cockburn & Ellyard 1981, 第 52–55 页。

- Oliphant, M. L. E.; Rutherford, Lord (1933 年 7 月 3 日). "Experiments on the Transmutation of Elements by Protons". *Proceedings of the Royal Society A*. 141 (843): 259–281. Bibcode:1933RSPSA.141..259O. doi:10.1098/rspa.1933.0117.

- Oliphant, M. L. E.; Kinsey, B. B.; Rutherford, Lord (1933 年 9 月 1 日). "The Transmutation of Lithium by Protons and by Ions of the Heavy Isotope of Hydrogen". *Proceedings of the Royal Society A*. 141 (845): 722–733. Bibcode:1933RSPSA.141..722O. doi:10.1098/rspa.1933.0150.

- Oliphant, M. L. E.; Harteck, P.; Rutherford, Lord (1934 年 5 月 1 日). "Transmutation Effects Observed with Heavy Hydrogen". *Proceedings of the Royal Society A*. 144 (853): 692–703. Bibcode:1934RSPSA.144..692O. doi:10.1098/rspa.1934.0077.

- Oliphant, M. L. E.; Shire, E. S.; Crowther, B. M. (1934 年 10 月 15 日). "Separation of the Isotopes of Lithium and Some Nuclear Transformations Observed with them". *Proceedings of the Royal Society A*. 146 (859): 922–929. Bibcode:1934RSPSA.146..922O. doi:10.1098/rspa.1934.0197.

- Cockburn & Ellyard 1981, 第 55–57 页。

- Oliphant, M. L. E.; Kempton, A. R.; Rutherford, Lord (1935 年 4 月 1 日). "The Accurate Determination of the Energy Released in Certain Nuclear Transformations". *Proceedings of the Royal Society A*. 149 (867): 406–416. Bibcode:1935RSPSA.149..406O. doi:10.1098/rspa.1935.0071.

- Eddington, Arthur S. (1920). "The internal constitution of the stars". *The Observatory*. 43 (1341): 341–358. Bibcode:1920Obs....43..341E. doi:10.1126/science.52.1341.233. PMID 17747682.

- Cockburn & Ellyard 1981, 第 58 页。

- Cockburn & Ellyard 1981, 第 53 页。

- Rotblat, Józef (2000). "Mark Oliphant (1901–2000)". *Nature*. 407 (6803): 468. doi:10.1038/35035202. PMID 11028988. S2CID 36978443.

- Cockburn & Ellyard 1981, 第 66–69 页。

- "A Century of Expertise". *University of Birmingham*. 于 2014 年 2 月 1 日归档。

- Cockburn & Ellyard 1981, 第 74–78 页。

- Clarke, Dr N. M. "The Nuffield Cyclotron at Birmingham". University of Birmingham. 于 2014 年 4 月 8 日归档。于 2013 年 5 月 2 日获取。

- Bleaney, Brebis. "Oliphant, Sir Marcus Laurence Elwin (1901–2000)". Oxford Dictionary of National Biography (在线版)。牛津大学出版社。doi:10.1093/ref\:odnb/74397。(需要订阅或英国公共图书馆会员资格。)

- Cockburn & Ellyard 1981, 第 83–90 页。

- Mellor 1958, 第 427–428 页。

- Cockburn & Ellyard 1981, 第 91–92 页。

- Mellor 1958, 第 446 页。

- Cockburn & Ellyard 1981, 第 92–93 页。

- Mellor 1958, 第 450 页。

- Gowing 1964, 第 39–41 页,407 页。

- Gowing 1964, 第 45 页。

- Gowing 1964, 第 78 页。

- Rhodes 1986, 第 372 页。

- Holden, Darren (2018 年 1 月 17 日). "The Indiscretion of Mark Oliphant: How an Australian Kick-started the American Atomic Bomb Project". Historical Records of Australian Science. 29: 28–35. doi:10.1071/HR17023。

- Oliphant, Mark (1982 年 12 月). "The Beginning: Chadwick and the Neutron". *Bulletin of the Atomic Scientists*. 38 (10): 14–18. Bibcode:1982BuAtS..38j..14O. doi:10.1080/00963402.1982.11455816. ISSN 0096-3402. 于 2012 年 5 月 3 日获取。

- Rhodes 1986, 第 373 页。

- Hewlett & Anderson 1962, 第 44 页。

- Cockburn & Ellyard 1981, 第 93–94 页。

- Cockburn & Ellyard 1981, 第 113–114 页。

- Cockburn & Ellyard 1981, 第 113–115 页。

- Gowing 1964, 第 256–260 页。

- Cockburn & Ellyard 1981, 第 183 页。

- Binnie, Anna (2006). "Oliphant, the Father of Atomic Energy" (PDF). Journal and Proceedings of the Royal Society of New South Wales. 139 (419–420): 11–22. doi:10.5962/p.361572. ISSN 0035-9173. S2CID 259734791. 于 2016 年 2 月 28 日归档(PDF)。于 2015 年 2 月 23 日获取。

- "Rivett to White". Department of Foreign Affairs and Trade. 1944 年 1 月 5 日。于 2018 年 4 月 21 日归档。于 2018 年 4 月 21 日获取。

- "Bruce to Curtin". Department of Foreign Affairs and Trade 1943 年 8 月 16 日。于 2018 年 4 月 21 日归档。于 2018 年 4 月 21 日获取。

- Holden, Darren (2018 年 5 月 15 日). "'On the Oliphant Deign, Now to Sound the Blast': How Mark Oliphant Secretly Warned of America's Post-war Intentions of an Atomic Monopoly". Historical Records of Australian Science. 29 (2): 130. doi:10.1071/HR18008.

- Cockburn & Ellyard 1981, 第 122–124 页。

- Cockburn & Ellyard 1981, 第 198 页。

- Cockburn & Ellyard 1981, 第 131–132 页。

- Cockburn & Ellyard 1981, 第 144–145 页。

- Cockburn & Ellyard 1981, 第 171–179 页。

- Gowing & Arnold 1974, 第 45 页。

- Reynolds 2000, 第 53 页。

- Gowing & Arnold 1974, 第 147 页。

- Gowing & Arnold 1974, 第 336–337 页。

- Reynolds 2000, 第 52–53 页。

- "ANU by 2020" (PDF). Australian National University. 于 2014 年 2 月 4 日归档(PDF)。于 2014 年 3 月 30 日获取。

- Macdonald, Emma (2014 年 12 月 1 日). "Canberra the most 'university town' in the country, say UC and ANU". Canberra Times. 于 2015 年 6 月 10 日归档。于 2015 年 3 月 27 日获取。

- Cockburn & Ellyard 1981, 第 188–193 页。

- Cockburn & Ellyard 1981, 第 229–231 页。

- Cockburn & Ellyard 1981, 第 247–249 页。

- "Don's Party Ready to Go". Papua New Guinea Post-courier. 1977 年 5 月 10 日. 第 9 页. 于 2020 年 5 月 9 日通过 Trove 获取。

- "Oliphant did not want Black". The Age. 1981 年 8 月 20 日。于 2017 年 5 月 11 日归档。于 2013 年 6 月 7 日获取。

- "No. 41590". The London Gazette(第 1 号附录)。1958 年 12 月 30 日。第 38 页。

- "Companion of the Order of Australia (AC) entry for Mark Oliphant". Australian Honours Database. 堪培拉,澳大利亚:总理和内阁部门。1977 年 1 月 26 日。于 2013 年 5 月 2 日获取。表彰其在公共服务领域及为王室服务方面的杰出成就和最高功绩。

- "Handbook of the South Australian Voluntary Euthanasia Society". South Australian Voluntary Euthanasia Society. 于 2013 年 5 月 3 日归档。于 2013 年 5 月 2 日获取。

- "Sir Mark Oliphant dies". Australian Broadcasting Corporation. 2000 年 7 月 18 日。于 2015 年 2 月 22 日归档。于 2013 年 5 月 2 日获取。

- "Ms Vivian Wilson". Parliament of Australia. 2017 年 10 月 7 日。

- Cockburn & Ellyard 1981, 第 267 页。

- "Oliphant Building". Australian National University. 于 2008 年 7 月 20 日归档。于 2013 年 5 月 4 日获取。

- "Mark Oliphant Conservation Park". Department of Environment, Water and Natural Resources. 于 2013 年 5 月 13 日归档。于 2013 年 5 月 4 日获取。

- "Oliphant Science Awards". South Australian Science Teachers Association*. 于 2013 年 4 月 25 日归档。于 2013 年 5 月 4 日获取。

- "Sir Mark Oliphant (1901–2000)" (PDF). University of Adelaide. 于 2013 年 10 月 5 日归档(PDF)。于 2013 年 5 月 4 日获取。

- "Mark Oliphant College B-12". Mark Oliphant College. 于 2015 年 2 月 15 日归档。于 2015 年 2 月 15 日获取。

- "Katy Gallagher | Chief Minister, Australian Capital Territory | Parkes Way bridge to honour ANU pioneer" (新闻稿). ACT Government. 2010 年 6 月 16 日。于 2017 年 8 月 7 日归档。于 2017 年 10 月 7 日获取。

- "Oliphant, Marcus Laurence Elwin". Encyclopaedia of Australian Science. 于 2015 年 7 月 1 日归档。于 2015 年 2 月 23 日获取。

- Edwards, Verity (2015 年 6 月 8 日). "Monica Oliphant: 'tree-hugging' physicist turned to renewables". The Australian. 于 2017 年 8 月 7 日获取。

- "Matthew Flinders Medal and Lecture". science.org.au. 于 2015 年 3 月 29 日归档。于 2016 年 5 月 12 日获取。

- "History". Australian Academy of Technological Sciences and Engineering. 于 2018 年 8 月 20 日归档。于 2018 年 8 月 20 日获取。

11. 参考文献

- Cockburn, Stewart; Ellyard, David (1981). Oliphant, the Life and Times of Sir Mark Oliphant. 阿德莱德:Axiom Books. ISBN 978-0-9594164-0-4.

- Gowing, Margaret (1964). Britain and Atomic Energy, 1939–1945. 伦敦:MacMillan. OCLC 670156897.

- Gowing, Margaret; Arnold, Lorna (1974). Independence and Deterrence: Britain and Atomic Energy, 1945–1952, Volume 1, Policy Making. 伦敦:Macmillan. ISBN 978-0-333-15781-7. OCLC 611555258.

- Hewlett, Richard G.; Anderson, Oscar E. (1962). The New World, 1939–1946 (PDF). University Park: Pennsylvania State University Press. ISBN 978-0-520-07186-5. OCLC 637004643. 于 2013 年 3 月 26 日获取。

- Mellor, D. P. (1958). The Role of Science and Industry. Australia in the War of 1939–1945. 堪培拉:澳大利亚战争纪念馆。OCLC 4092792. 于 2013 年 5 月 17 日归档。于 2013 年 5 月 6 日获取。

- Reynolds, Wayne (2000). Australia's Bid for the Atomic Bomb. 维多利亚州卡尔顿:墨尔本大学出版社。ISBN 978-0-522-84914-1. OCLC 46880369.

- Rhodes, Richard (1986). The Making of the Atomic Bomb. 纽约:Simon & Schuster. ISBN 978-0-671-44133-3. OCLC 13793436.

12. 进一步阅读

- Ramsey, Andrew (2019). The Basis of Everything. 悉尼:HarperCollinsPublishers Australia. ISBN 978-1-4607-5523-5. OCLC 1104182720.

- Mason, Brett (2022). Wizards of Oz: how Oliphant and Florey helped win the war and shape the modern world*. 悉尼,新南威尔士州。ISBN 978-1-74223-854-8. OCLC 1345458814.

13. 外部链接

- "Larson Collection interview with Mark Oliphant". IEEE. 2011 年 2 月 21 日。于 2014 年 10 月 5 日获取。视频访谈。

- "Oral History Transcript – Sir Mark Oliphant". 美国物理学会。1971 年 11 月 3 日。于 2014 年 10 月 6 日归档。于 2014 年 10 月 5 日获取。

- "Group photograph of British Mission at Berkeley, 1944". Lawrence Berkeley Laboratory. 于 2015 年 3 月 12 日获取。

友情链接: 超理论坛 | ©小时科技 保留一切权利