詹姆斯·弗兰克(James Franck)(综述)

贡献者: 待更新

本文根据 CC-BY-SA 协议转载翻译自维基百科 相关文章。

詹姆斯·弗兰克(James Franck,[德语发音:[ˈdʒɛɪ̯ms ˈfʁaŋk] ⓘ;1882 年 8 月 26 日-1964 年 5 月 21 日)是一位德裔美国物理学家,因 “发现了电子撞击原子时所遵循的规律” 而与古斯塔夫·赫兹共同获得 1925 年诺贝尔物理学奖。\(^\text{[2]}\) 他于 1906 年在柏林腓特烈·威廉大学(即柏林大学)获得博士学位,1911 年完成教授资格论文,并在该校讲授课程直至 1918 年,其间升任特别教授。第一次世界大战期间,他以志愿者身份加入德军服役,1917 年在一次毒气攻击中重伤,获授一等铁十字勋章。

弗兰克后来成为普鲁士科学院物理化学研究所(即凯撒·威廉物理化学研究所)物理部主任。1920 年,弗兰克被任命为哥廷根大学实验物理学正式教授兼第二实验物理研究所所长。在哥廷根期间,他与理论物理研究所所长马克斯·玻恩合作开展量子物理研究,他的工作包括著名的弗兰克–赫兹实验,这是对玻尔原子模型的重要验证。他还积极推动女性在物理领域的发展,著名的包括莉泽·迈特纳、赫尔塔·斯波纳和希尔德·莱维。

1933 年纳粹党在德国上台后,弗兰克为抗议对同行学者的解职,辞去了自己的职务。他协助弗雷德里克·林德曼帮助被解职的犹太科学家在海外寻找工作机会,随后于 1933 年 11 月离开德国。在丹麦尼尔斯·玻尔研究所工作一年后,他移居美国,先在巴尔的摩的约翰斯·霍普金斯大学工作,后转至芝加哥大学。在此期间,他对光合作用产生了兴趣。

二战期间,弗兰克参与了曼哈顿计划,担任冶金实验室化学部主任。他还担任原子弹政治与社会问题委员会主席,最著名的成果是主持编写《弗兰克报告》,建议在对日本城市使用原子弹前应进行警告,不应直接使用原子弹。

1. 早年生活

詹姆斯·弗兰克于 1882 年 8 月 26 日出生在德国汉堡的一个犹太家庭,是银行家雅各布·弗兰克和妻子丽贝卡(娘家姓纳胡姆·德鲁克尔 [Nachum Drucker])的第二个孩子和第一个儿子。\(^\text{[3]}\) 他有一个姐姐宝拉(Paula)和一个弟弟罗伯特·伯纳德。\(^\text{[4]}\) 他的父亲是一位虔诚的宗教人士,而母亲则来自拉比世家。\(^\text{[3]}\) 弗兰克在汉堡完成了小学学业,并于 1891 年开始就读于威廉文理中学,当时这是一所男校。\(^\text{[4]}\)

当时汉堡尚无大学,打算继续升学的学生必须前往德国其他地区的 22 所大学之一就读。弗兰克原打算学习法律和经济学,于 1901 年进入拥有著名法学院的海德堡大学。\(^\text{[5]}\) 虽然他参加了法律课程,但他对科学课程更感兴趣。在那里,他遇见了马克斯·玻恩(Max Born),并与他建立了终生友谊。在玻恩的帮助下,他成功说服父母允许他转而学习物理和化学。\(^\text{[6]}\) 弗兰克在海德堡期间听过利奥·科尼希斯伯格和格奥尔格·康托尔的数学课程,但由于海德堡在自然科学方面实力较弱,他决定转学到柏林的腓特烈·威廉大学继续深造。\(^\text{[5]}\)

在柏林期间,弗兰克聆听了马克斯·普朗克和埃米尔·瓦尔堡的课程。\(^\text{[7]}\)1904 年 7 月 28 日,他在施普雷河救起了一对溺水的儿童。\(^\text{[7]}\) 在瓦尔堡的指导下,他攻读哲学博士学位,\(^\text{[8]}\) 瓦尔堡建议他研究电晕放电,但弗兰克认为该课题过于复杂,于是更换了论文研究方向。\(^\text{[9]}\) 他将论文命名为《尖端放电中电荷载流子迁移率研究》,\(^\text{[10]}\) 并随后发表在《物理年鉴》上。\(^\text{[11]}\)

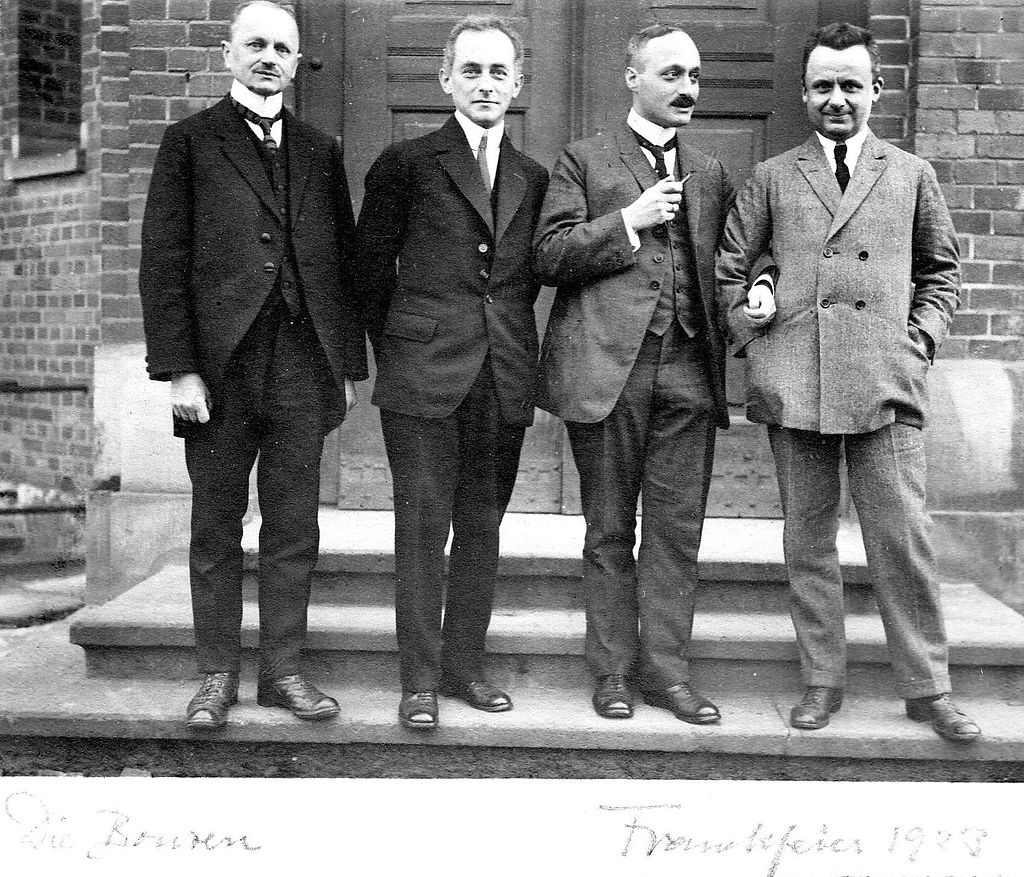

完成论文后,弗兰克需要履行被推迟的兵役。他于 1906 年 10 月 1 日入伍,加入第一电报营(。同年 12 月,他在骑马时发生小事故,被判定不适合服役而退伍。1907 年,他在法兰克福物理学会担任助理,但并不喜欢这份工作,于是不久便返回了柏林腓特烈·威廉大学。\(^\text{[12]}\) 在一次音乐会上,弗兰克结识了瑞典钢琴家英格丽德·约瑟夫森。他们于 1907 年 12 月 23 日在瑞典哥德堡举行婚礼。两人育有两个女儿,分别是 1909 年出生的达格玛(Dagmar,昵称 Daggie),以及 1912 年出生的伊丽莎白(Elisabeth,昵称 Lisa)。\(^\text{[13]}\)

在德国从事学术事业,仅有博士学位还不够;还需要获得授课资格,即完成 “教授资格论文”。这可以通过撰写另一篇重大论文或发表大量高水平论文来实现。弗兰克选择了后者。当时物理学中存在许多未解问题,到 1914 年,他已发表了 34 篇论文。其中一些论文由他独立完成,但他通常更喜欢与他人合作,包括与爱娃·冯·巴尔、莉泽·迈特纳、罗伯特·波尔、彼得·普林斯海姆、罗伯特·W·伍德、阿瑟·韦内尔特或威廉·韦斯特法尔合作。他最富成果的合作是与古斯塔夫·赫兹共同完成的,他们共同撰写了 19 篇论文。他于 1911 年 5 月 20 日获得教授资格。\(^\text{[14]}\)

2. 弗兰克–赫兹实验

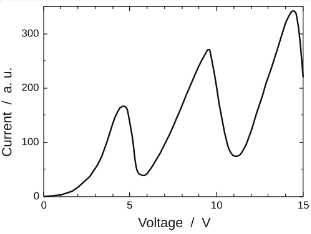

1914 年,弗兰克与赫兹合作进行了一项研究荧光的实验。他们设计了一种真空管,用于研究高速电子通过稀薄汞蒸气时的行为。他们发现,当电子与汞原子碰撞时,只会损失一个特定数量(4.9 电子伏特)的动能后再飞离。更高速的电子在碰撞后不会完全失速,但会精确损失相同数值的动能;而速度较慢的电子则会直接弹开汞原子,不会损失任何显著的速度或动能。\(^\text{[15][16]}\)

这一实验结果验证了阿尔伯特·爱因斯坦提出的光电效应,以及普朗克提出的能量与频率之间由普朗克常数(h)联系起来的关系式(E = fh),源于能量量子化的理论。同时,这一结果也提供了对尼尔斯·玻尔在前一年提出的原子模型的支持。玻尔模型的关键观点是,原子内的电子只能处于原子的 “量子能级” 中。在碰撞前,汞原子内的电子处于其可用的最低能级;碰撞后,原子内的电子会跃迁到高一级的能级,获得 4.9 eV 的能量。这意味着该电子与汞原子的结合更松散,并且不存在中间能级或其他可能性。\(^\text{[15][17]}\)

在 1914 年 5 月发表的第二篇论文中,弗兰克和赫兹报告了汞原子吸收碰撞能量后发出的光。他们表明,这种紫外光的波长与飞行电子损失的 4.9 eV 能量完全对应。能量与波长之间的关系也已被玻尔预测过。\(^\text{[15][18]}\) 弗兰克和赫兹于 1918 年 12 月完成了他们的最后一篇合作论文,在论文中,他们调和了自己实验结果与玻尔理论之间的差异,并最终承认了玻尔理论的正确性。\(^\text{[19][20]}\) 在诺贝尔讲座中,弗兰克坦言:“我们没有意识到玻尔理论的根本性意义,这完全不可理解,以至于我们甚至一次都没有在论文中提及它。”\(^\text{[21]}\)

1926 年 12 月 10 日,弗兰克和赫兹因 “发现了电子撞击原子时所遵循的规律” 被授予 1925 年诺贝尔物理学奖。\(^\text{[2]}\)

3. 第一次世界大战

第一次世界大战于 1914 年 8 月爆发后不久,弗兰克便应征加入德军。同年 12 月,他被派往西线皮卡第地区服役。他先后升任代理军官和中尉,并于 1915 年获得军衔。\(^\text{[22]}\)1915 年初,他被调入弗里茨·哈伯新组建的部队,该部队首次将氯气云用作武器。\(^\text{[23]}\) 弗兰克与奥托·哈恩(Otto Hahn)一起负责寻找攻击地点。他于 1915 年 3 月 30 日获得二级铁十字勋章,\(^\text{[25]}\) 汉堡市于 1916 年 1 月 11 日授予他汉萨十字勋章。\(^\text{[24]}\) 在因胸膜炎住院期间,他与赫兹合写了另一篇科学论文;1916 年 9 月 19 日,柏林腓特烈·威廉大学在他不在期间任命他为助理教授。后来他被派往俄国前线服役,但患上痢疾。他回到柏林后,与赫兹、韦斯特法尔、汉斯·盖革、奥托·哈恩以及其他人一起,加入哈伯领导的凯撒·威廉物理化学与电化学研究所,从事防毒面具的研发工作。\(^\text{[22]}\)1918 年 2 月 23 日,他获得一级铁十字勋章。同年 11 月 25 日,即战争结束后不久,他从军队退役。\(^\text{[24]}\)

战争结束后,哈伯的凯撒·威廉研究所恢复科研工作,哈伯为弗兰克提供了一份工作。这份新职位薪资更高,但并非终身教职。然而,这份工作使弗兰克能够按自己的意愿开展研究。他与年轻的新合作者,如瓦尔特·格罗特里安、保罗·克尼平、特娅·克吕格尔、弗里茨·赖歇和赫尔塔·斯波纳合作,在凯撒·威廉研究所发表的第一批论文研究了原子电子在激发态时的行为,这些成果后来被证明对激光的发展具有重要意义。\(^\text{[25]}\) 他们创造了 “亚稳态” 这一术语,用以描述原子在非最低能量态下长时间停留的状态。\(^\text{[26]}\)1920 年尼尔斯·玻尔访问柏林时,迈特纳和弗兰克安排玻尔来到凯撒·威廉研究所,与年轻研究人员在没有 “大人物” 在场的情况下交流讨论。\(^\text{[27]}\)

4. 哥廷根

1920 年,哥廷根大学向马克斯·玻恩提供了理论物理学讲席教授职位,该职位刚由彼得·德拜腾出。由于大卫·希尔伯特、费利克斯·克莱因、赫尔曼·闵可夫斯基和卡尔·龙格的存在,哥廷根在当时是数学的重要中心,但在物理领域并不突出。这一状况即将发生改变。作为赴哥廷根任教的条件之一,玻恩希望弗兰克能出任实验物理负责人。1920 年 11 月 15 日,弗兰克被任命为哥廷根大学实验物理学教授兼第二实验物理研究所所长,成为拥有终身教职的正式教授。他被允许带两名助理,于是从柏林带来了赫尔塔·斯波纳担任其中一个职位。才华横溢的教师波尔领导第一研究所并负责授课。\(^\text{[28][29]}\) 弗兰克自掏腰包,用最新设备改造了实验室。\(^\text{[30]}\)

在玻恩和弗兰克的领导下,哥廷根在 1920 年至 1933 年间成为全球物理学的重要中心之一。\(^\text{[29][30]}\) 尽管两人共同发表的论文仅有三篇,但玻恩和弗兰克会互相讨论彼此的每一篇论文。想进入弗兰克实验室变得竞争极为激烈。他的博士生包括汉斯·科普费尔曼、阿尔图尔·冯·希佩尔、威廉·汉勒、弗里茨·豪特曼斯、海因里希·库恩、维尔纳·克勒贝尔、瓦尔特·洛赫特-霍尔特格雷文和海因茨·迈耶-莱布尼茨。\(^\text{[31]}\) 在指导博士生时,弗兰克确保论文题目明确清晰,能够教会学生如何开展原创性研究,同时保证研究内容不超出学生能力、实验室设备和研究所预算的限制。\(^\text{[32]}\) 在他的指导下,实验室开展了有关原子和分子结构的研究。\(^\text{[33]}\)

在其个人研究中,弗兰克提出了后来被称为 “弗兰克–康登原理”(Franck–Condon principle)的规律,该原理是光谱学和量子化学中的一条重要规则,用于解释分子在吸收或发射具有适当能量的光子时,同时发生电子和振动能级变化(振电跃迁)时强度的分布。该原理指出,在电子跃迁过程中,如果两个振动波函数重叠得更多,从一个振动能级跃迁到另一个振动能级的概率会更高。\(^\text{[34][35]}\) 此原理后来被广泛应用于各种相关领域。\(^\text{[36]}\)

由于这一时期的研究成就,弗兰克于 1929 年当选为美国文理科学院院士。\(^\text{[37]}\)

5. 流亡

这一时期在 1933 年 3 月 2 日纳粹党通过选举在德国上台后宣告结束。次月,纳粹政府颁布了《恢复职业公职法》,规定解雇或强制退休所有犹太裔公务员及政府政治反对者。作为第一次世界大战老兵,弗兰克本可免于此法约束,但他仍于 1933 年 4 月 17 日主动递交辞呈。\(^\text{[38]}\) 他曾说过,科学是他的上帝,自然是他的宗教。他并未要求女儿在学校参加宗教课程,\(^\text{[39]}\) 甚至允许她们在圣诞节摆放装饰树;\(^\text{[40]}\) 尽管如此,他依然以自己的犹太血统为荣。\(^\text{[39]}\) 他是首位因抗议该法律而辞职的学者。\(^\text{[41]}\) 世界各地的报纸均报道了此事,但没有任何政府或大学提出抗议。\(^\text{[42]}\)

弗兰克在离开德国前,协助弗雷德里克·林德曼帮助被解雇的犹太科学家在海外找到工作。\(^\text{[43]}\)1933 年 11 月,他离开德国。短暂访问美国期间,他在约翰斯·霍普金斯大学与伍德一起测量了重水中的光吸收情况,随后前往哥本哈根尼尔斯·玻尔研究所任职。\(^\text{[44]}\) 他需要一位新的合作伙伴,于是招募了在最近论文中给他留下深刻印象的希尔德·莱维。\(^\text{[45]}\) 他最初打算继续研究蒸气和液体的荧光,但在玻尔的影响下,他们开始对这些反应的生物学方面产生兴趣,尤其是光合作用,即植物利用光将二氧化碳和水转化为有机化合物的过程。生物过程比原子和分子中的简单反应复杂得多。他与莱维合作撰写了两篇关于这一主题的论文,并在随后的几年中继续深入这一研究方向。\(^\text{[44][46][47]}\)

弗兰克在哥本哈根理工学院为阿尔图尔·冯·希佩尔找到了一份职位,后者此时已成为他的女婿,娶了他的女儿达格玛。他决定通过将自己的诺贝尔奖金分给孩子们,以确保他们的经济安全。他将诺贝尔奖的金质奖章交由尼尔斯·玻尔保管。\(^\text{[48]}\)1940 年 4 月 9 日德国入侵丹麦时,为防止纳粹夺取奖牌,匈牙利化学家乔治·德·赫维希将弗兰克和马克斯·冯·劳厄的金质奖牌一起溶解在王水中,并将所得溶液置于玻尔研究所实验室的架子上。战争结束后,他回到实验室发现溶液完好无损,于是将金从酸中沉淀出来。诺贝尔基金会随后重新铸造了诺贝尔奖奖牌。\(^\text{[49][50]}\)

1935 年,弗兰克移居美国,接受了约翰斯·霍普金斯大学的教授职位。\(^\text{[51]}\) 与哥廷根的实验室相比,这里的实验室设备简陋,但他从洛克菲勒基金会获得了一万美元购置设备。更棘手的问题是,学校没有资金聘请熟练的工作人员。弗兰克担心仍留在德国的家人,需要资金帮助他们移民。于是他接受了芝加哥大学的聘请,于 1938 年前往任职,他在光合作用方面的研究引起了该校的兴趣。\(^\text{[52]}\)

弗兰克在芝加哥发表的第一篇论文是与爱德华·泰勒合作撰写的,主题是晶体中的光化学过程。\(^\text{[53]}\) 汉斯·加夫龙成为他的合作者。\(^\text{[54]}\) 随后,彼得·普林斯海姆在德国入侵比利时时逃离比利时,也加入了他们的研究。他在弗兰克的安排下在实验室获得了一个职位。\(^\text{[55]}\) 弗兰克的两个女儿和她们的家庭也都迁往美国,他还成功将年迈的母亲和姨妈接到美国。\(^\text{[56]}\)1941 年 7 月 21 日,他成为美国归化公民,\(^\text{[24]}\) 因此当美国于 1941 年 12 月 11 日对德国宣战时,他并不被视为敌国侨民。然而,他的两个女儿仍被视为敌国侨民,因此旅行受限,导致在她们的母亲病重并于 1942 年 1 月 10 日去世时,无法在病中照顾她,虽然她们被允许参加了葬礼。\(^\text{[57]}\)

1942 年 2 月,阿瑟·康普顿在芝加哥大学成立了冶金实验室。作为曼哈顿计划的一部分,其任务是建造核反应堆以制造用于原子弹的钚。\(^\text{[58]}\) 冶金实验室化学部最初由弗兰克·斯佩丁负责,但他更喜欢亲自动手做实验而非行政工作。康普顿随后转而考虑由弗兰克接任,尽管他对弗兰克的德国背景略感担忧。\(^\text{[59]}\) 康普顿后来写道:

“弗兰克对加入我们项目的邀请表示了极大的欢迎!这是对他远超预期的信任投票,也给了他一个为自由事业做贡献的机会。他解释道:‘我并不是在与德国人民作战,而是在与纳粹作战。纳粹扼住了德国的咽喉,除非我们打破纳粹统治,否则德国人民无法自救。’化学家们也欢迎弗兰克作为一位年长的科学领袖,他们乐于听从他的指导。”\(^\text{[60]}\)

除了担任化学部主任,弗兰克还担任冶金实验室 “原子弹政治与社会问题委员会” 主席,该委员会成员包括唐纳德·J·休斯、J.J. 尼克森、尤金·拉比诺维奇)、格伦·T·西博格、J.C. 斯特恩斯和利奥·西拉德。\(^\text{[61]}\)1945 年,弗兰克曾警告亨利·A·华莱士,他们担心 “人类已经学会释放原子能,但在道德和政治上尚未做好明智使用它的准备。”\(^\text{[62]}\) 该委员会编写了后来被称为《弗兰克报告》的文件。该报告于 1945 年 6 月 11 日完成,建议在对日本城市使用原子弹前应先发出警告。\(^\text{[61]}\) 不过,临时委员会(最终作出了不同的决定。\(^\text{[63]}\)

6. 晚年生活

弗兰克于 1946 年 6 月 29 日与赫尔塔·斯波纳举行了民事婚礼,\(^\text{[64]}\) 他的第一任妻子英格丽德已于 1942 年去世。在战后研究中,他继续致力于解释光合作用机制的问题。迈特纳认为他的早期和晚期研究之间没有断裂。她回忆道:

“弗兰克喜欢谈论自己的研究问题,并非为了向他人解释,而是为了让自己理清思路。一旦某个问题引起了他的兴趣,他便会被它完全吸引,甚至痴迷于此。他的主要工具是常识与严密的逻辑,再辅以简单的实验设备。他的研究几乎沿着一条直线前进,从早期对离子迁移率的研究到晚年的光合作用研究,他始终被原子或分子之间的能量交换所吸引。”\(^\text{[65]}\)

除了诺贝尔奖外,弗兰克还因光合作用研究于 1951 年获得德国物理学会马克斯·普朗克奖章,并于 1955 年获得美国文理科学院朗福德奖章。他于 1953 年被授予哥廷根荣誉市民称号,\(^\text{[66]}\)1944 年当选美国国家科学院院士,\(^\text{[67]}\) 并于 1964 年当选为英国皇家学会外籍院士。\(^\text{[68]}\) 他还是美国哲学学会国际院士。\(^\text{[69]}\)

1964 年 5 月 21 日,弗兰克在访问哥廷根期间突发心脏病去世,\(^\text{[68]}\) 与第一任妻子合葬于芝加哥。\(^\text{[70]}\)

1967 年,芝加哥大学将詹姆斯·弗兰克研究所以他命名。\(^\text{[71]}\) 月球上一座环形山也以他的名字命名以示纪念。\(^\text{[72]}\) 他的重要文献和重铸后的诺贝尔奖奖章收藏于芝加哥大学图书馆。\(^\text{[24]}\)

7. 另请参阅

- 犹太诺贝尔奖获得者名单

8. 注释

- “詹姆斯·弗兰克”,数学世系项目。

- “1925 年诺贝尔物理学奖”,诺贝尔基金会,2015 年 6 月 16 日检索。

- Rice & Jortner 2010,第 4 页。

- Lemmerich 2011,第 8–11 页。

- Lemmerich 2011,第 12–15 页。

- Kuhn 1965,第 53–54 页。

- Lemmerich 2011,第 16–17 页。

- Rice & Jortner 2010,第 5 页。

- Kuhn 1965,第 54–55 页。

- Lemmerich 2011,第 331 页。

- Franck, J.(1906)。“尖端放电中电荷载流子的迁移率”(*Über die Beweglichkeit der Ladungsträger der Spitzenentladung*),《物理年鉴》(*Annalen der Physik*,德文),326(15):972–1000。Bibcode:1906AnP...326..972F。doi:10.1002/andp.19063261508。hdl:2027/mdp.39015064464335。ISSN 1521-3889。

- Lemmerich 2011,第 24–26 页。

- Lemmerich 2011,第 34–35 页。

- Lemmerich 2011,第 24–31 页。

- Kuhn 1965,第 55–56 页。

- Franck, J.; Hertz, G.(1914)。“关于电子与汞蒸气分子碰撞及其电离电压的研究”,《德国物理学会会报》,16:457–467。

- Hon, Giora(1989)。“弗兰克与赫兹对比汤森:两种实验误差类型的研究”,《物理与生物科学历史研究》,20(1):79–106。doi:10.2307/27757636。JSTOR 27757636。

- Franck, J.; Hertz, G.(1914)。“通过电子碰撞激发汞的 253.6 nm 共振谱线”,《德国物理学会会报》,16:512–517。

- Lemmerich 2011,第 61 页。

- Franck, J.; Hertz, G.(1919)。“通过非弹性碰撞在光谱中验证玻尔原子理论”,《物理学杂志》,20:132–143。

- Franck, James(1926 年 12 月 11 日)。“自由电子动能通过碰撞转化为原子激发能的过程——诺贝尔讲座”(PDF),诺贝尔讲座,诺贝尔基金会,2015 年 6 月 16 日检索。

- Lemmerich 2011,第 52–58 页。

- Van der Kloot, W.(2004)。“1918 年 4 月:五位未来的诺贝尔奖获得者启动大规模杀伤性武器与学术-工业-军事复合体”(*April 1918: Five Future Nobel prize-winners inaugurate weapons of mass destruction and the academic-industrial-military complex*),《伦敦皇家学会记录与回顾》(*Notes Rec. R. Soc. Lond.*),58(2):149–160。doi:10.1098/rsnr.2004.0053。S2CID 145243958。

- 《詹姆斯·弗兰克文献指南 1882–1966》(*Guide to the James Franck Papers 1882–1966*),芝加哥大学,2015 年 6 月 18 日检索。

- Lemmerich 2011,第 61–64 页。

- Kuhn 1965,第 57–58 页。

- Lemmerich 2011,第 70–71 页。

- Lemmerich 2011,第 75–79 页。

- “詹姆斯·弗兰克——传记”(*James Franck – Biographical*),诺贝尔基金会,2015 年 6 月 16 日检索。

- Rice & Jortner 2010,第 7 页。

- Kuhn 1965,第 58–59 页。

- Lemmerich 2011,第 90 页。

- Kuhn 1965,第 62–63 页。

- Rice & Jortner 2010,第 8–9 页。

- Franck, J.(1926)。“光化学反应的基本过程”,《法拉第学会会刊》,21:536–542。doi:10.1039/tf9262100536。

- Rice & Jortner 2010,第 9–11 页。

- “詹姆斯·弗兰克”,美国文理科学院(*American Academy of Arts & Sciences*),2023 年 2 月 9 日,2023 年 5 月 22 日检索。

- Lemmerich 2011,第 188–194 页。

- Nachmansohn 1979,第 62 页。

- Lemmerich 2011,第 132 页。

- Rice & Jortner 2010,第 12 页。

- Lemmerich 2011,第 197 页。

- Lemmerich 2011,第 203–204 页。

- Lemmerich 2011,第 209–214 页。

- Schweber 2012,第 276 页。

- Franck, J.; Levi, Hilde(1935)。“荧光染料活化氧的机理研究”,《自然科学》,23(14):229–230。Bibcode:1935NW\.....23..229F。doi:10.1007/BF01497533。ISSN 0028-1042。S2CID 12659462。

- Franck, J.; Levi, Hilde(1935)。“关于液体中荧光研究的贡献”,《物理化学杂志》,B27:409–420。ISSN 0942-9352。

- Lemmerich 2011,第 218–219 页。

- de Hevesy 1962,第 27–28 页。

- Schwartz, Stephan,“被密封的诺贝尔奖奖牌事件”(PDF),尼尔斯·玻尔研究所,原文(PDF)于 2014 年 1 月 16 日存档,2015 年 6 月 20 日检索。

- Kuhn 1965,第 63–64 页。

- Lemmerich 2011,第 223–224 页。

- Lemmerich 2011,第 229 页。

- Lemmerich 2011,第 233–235 页。

- Lemmerich 2011,第 238 页。

- Lemmerich 2011,第 233 页。

- Lemmerich 2011,第 237 页。

- Compton 1956,第 82–83 页。

- Compton 1956,第 123–124 页。

- Compton 1956,第 124 页。

- Byers, Nina(2002 年 10 月 13 日),“物理学家与 1945 年投放原子弹的决定”,《CERN Courier》,arXiv\:physics/0210058。Bibcode:2002physics..10058B。2015 年 6 月 20 日检索。

- Rice & Jortner 2010,第 16 页。

- Compton 1956,第 235–236 页。

- Lemmerich 2011,第 259 页。

- Rice & Jortner 2010,第 17–18 页。

- Rice & Jortner 2010,第 20 页。

- “詹姆斯·弗兰克”,[www.nasonline.org,2023 年 5 月 22 日检索。](http://www.nasonline.org,2023 年 5 月 22 日检索。)

- Kuhn 1965,第 67–68 页。

- “APS 会员历史”,search.amphilsoc.org,2023 年 5 月 22 日检索。

- Lemmerich 2011,第 309 页。

- “关于研究所”,詹姆斯·弗兰克研究所,原文于 2015 年 6 月 20 日存档,2015 年 6 月 20 日检索。

- “行星命名:月球上的弗兰克环形山”,美国地质调查局(USGS)和美国宇航局(NASA),2015 年 6 月 20 日检索。

9. 参考文献

- Compton, Arthur(1956)。《原子探索》,纽约:牛津大学出版社。OCLC 173307。

- de Hevesy, Georg(1962)。《放射性同位素研究的冒险》(,纽约:Pergamon 出版社。OCLC 12162216,2015 年 6 月 20 日检索。

- Kuhn, Heinrich Gerhard(1965 年 11 月)。“詹姆斯·弗兰克,1882–1964”,《英国皇家学会院士传记回忆录》,11:53–74。doi:10.1098/rsbm.1965.0004。JSTOR 769261。S2CID 71347884。

- Lemmerich, Jost(2011)。《科学与良知:詹姆斯·弗兰克的一生》,Ann M. Hentschel 翻译,加利福尼亚州斯坦福:斯坦福大学出版社。ISBN 978-0-8047-7909-8。

- Nachmansohn, David(1979)。《德国犹太裔科学先驱,1900–1933:原子物理、化学与生物化学的重要里程碑》,纽约:施普林格出版社。ISBN 978-0-38790-402-3。

- Rice, Stuart A.; Jortner, Joshua(2010)。“詹姆斯·弗兰克 1882–1964:传记回忆录”(PDF),美国国家科学院,2015 年 6 月 16 日检索。

- Schweber, Silvan S.(2012)。《核力:物理学家汉斯·贝特的成长之路》,马萨诸塞州剑桥:哈佛大学出版社。ISBN 978-0-674-06587-1。OCLC 758383322。

10. 延伸阅读

- Medawar, Jean; Pyke, David(2012)。《希特勒的馈赠:被纳粹政权驱逐的科学家的真实故事》,纽约:Arcade 出版社。ISBN 978-1-61145-709-4。

11. 外部链接

- [1962 年 7 月 9 日詹姆斯·弗兰克口述历史访谈文字稿,第一场次,美国物理学会尼尔斯·玻尔图书馆与档案馆](https://www.aip.org/history-programs/niels-bohr-library/oral-histories/4645-1)

- [1962 年 7 月 10 日詹姆斯·弗兰克口述历史访谈文字稿,第二场次,美国物理学会尼尔斯·玻尔图书馆与档案馆](https://www.aip.org/history-programs/niels-bohr-library/oral-histories/4645-2)

- [1962 年 7 月 11 日詹姆斯·弗兰克口述历史访谈文字稿,第三场次,美国物理学会尼尔斯·玻尔图书馆与档案馆](https://www.aip.org/history-programs/niels-bohr-library/oral-histories/4645-3)

- [1962 年 7 月 12 日詹姆斯·弗兰克与赫尔塔·斯波纳·弗兰克口述历史访谈文字稿,第四场次,美国物理学会尼尔斯·玻尔图书馆与档案馆](https://www.aip.org/history-programs/niels-bohr-library/oral-histories/4645-4)

- [1962 年 7 月 13 日詹姆斯·弗兰克与赫尔塔·斯波纳·弗兰克口述历史访谈文字稿,第五场次,美国物理学会尼尔斯·玻尔图书馆与档案馆](https://www.aip.org/history-programs/niels-bohr-library/oral-histories/4645-5)

- [1962 年 7 月 14 日詹姆斯·弗兰克与赫尔塔·斯波纳·弗兰克口述历史访谈文字稿,第六场次,美国物理学会尼尔斯·玻尔图书馆与档案馆](https://www.aip.org/history-programs/niels-bohr-library/oral-histories/4645-6)

- [詹姆斯·弗兰克在诺贝尔奖官网页面(含 1926 年 12 月 11 日诺贝尔讲座《自由电子动能通过碰撞转化为原子激发能》)](https://www.nobelprize.org/prizes/physics/1925/franck/biographical/),可在 Wikidata 中编辑。

友情链接: 超理论坛 | ©小时科技 保留一切权利