埃米·诺特(Emmy Noether)(综述)

贡献者: 待更新

本文根据 CC-BY-SA 协议转载翻译自维基百科相关文章

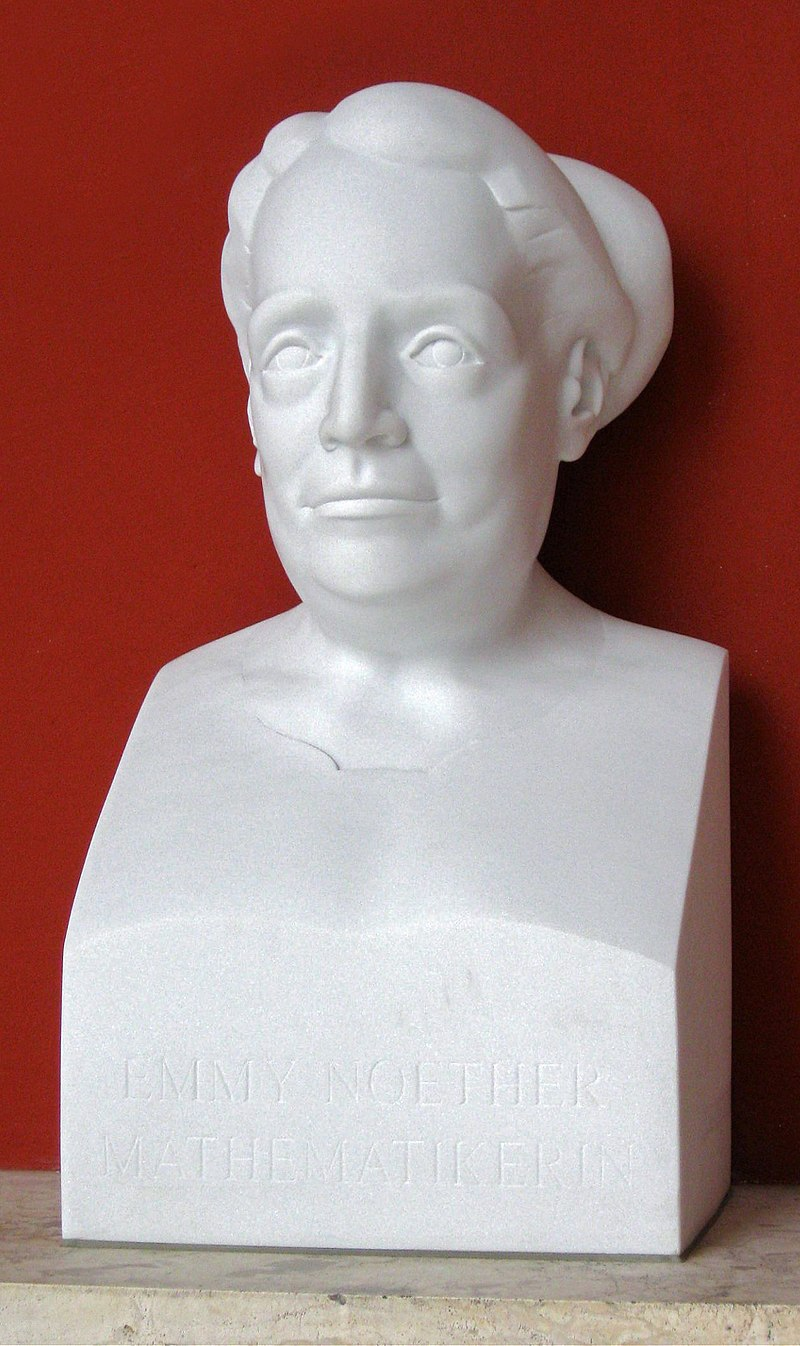

阿玛莉·艾米·诺特(Amalie Emmy Noether,\(^\text{[a][b]}\),1882 年 3 月 23 日-1935 年 4 月 14 日)是一位德国数学家,她在抽象代数领域作出了许多重要贡献。她还证明了诺特第一与第二定理,这两项成果在数学物理中具有基础性意义。\(^\text{[4]}\) 帕维尔·亚历山德罗夫、阿尔伯特·爱因斯坦、让·迪厄多内、赫尔曼·外尔以及诺伯特·维纳都曾称她为 “数学史上最重要的女性”。\(^\text{[5][6][7]}\) 作为当时最杰出的数学家之一,诺特发展了环论、域论和代数理论。在物理学中,诺特定理揭示了对称性与守恒定律之间的深刻联系。\(^\text{[8]}\)

诺特出生于法兰克尼亚小镇埃尔朗根的一个犹太家庭,她的父亲是数学家马克斯·诺特。起初,她计划在通过所需考试后教授法语和英语,但后来转而在其父任教的埃尔朗根-纽伦堡大学学习数学。1907 年,在保罗·戈尔丹的指导下,她完成了博士论文。此后,她在埃尔朗根数学研究所无薪工作了七年。\(^\text{[9]}\) 当时,女性基本上被排除在学术职位之外。1915 年,大卫·希尔伯特和费利克斯·克莱因邀请她加入哥廷根大学数学系——这是当时世界知名的数学研究中心。然而哲学学院对此提出反对,因此她在接下来的四年里只能以希尔伯特的名义讲课。1919 年,她的任教资格最终获批,从而获得了 “私人讲师” 的职称。\(^\text{[9]}\)

诺特一直是哥廷根大学数学系的核心成员,直至 1933 年为止;她的学生们有时被称为 “诺特男孩”。1924 年,荷兰数学家 B.L.范德瓦尔登加入她的学术圈,并很快成为她思想的主要阐述者;她的研究成果成为他 1931 年具有深远影响的教材《现代代数》第二卷的理论基础。到 1932 年在苏黎世举行的国际数学家大会上作大会报告时,诺特的代数才能已获得世界范围的认可。次年,德国纳粹政府将犹太人清除出大学职位,诺特被迫移居美国,在宾夕法尼亚州的布林茅尔学院任教。在那里,她教授研究生和博士后课程,学生包括玛丽·约翰娜·魏斯和奥尔加·陶斯基-托德。与此同时,她还在新泽西州普林斯顿的高等研究院讲学并从事研究工作。\(^\text{[9]}\)

诺特的数学研究通常被划分为三个 “时期”。\(^\text{[10]}\) 在第一个时期(1908–1919 年),她对代数不变量理论和数域理论作出了重要贡献。她在变分法中的微分不变量研究——即著名的诺特定理——被称为 “在指导现代物理学发展过程中最重要的数学定理之一”。\(^\text{[11]}\) 在第二个时期(1920–1926 年),她开始从事一项 “改变了[抽象]代数面貌” 的工作。\(^\text{[12]}\) 在她 1921 年的经典论文《环域中的理想论》(Idealtheorie in Ringbereichen,意为 “环域中理想的理论”)中,诺特将交换环中的理想理论发展成为一个具有广泛应用的数学工具。她巧妙地运用了升链条件,而满足该条件的数学对象也因纪念她而被称为 “诺特环”。在第三个时期(1927–1935 年),她发表了关于非交换代数与超复数的研究成果,并将群的表示论与模论和理想论统一起来。除了自己的论文之外,诺特还慷慨地分享思想,对多项由其他数学家发表的研究方向作出了重要贡献,甚至包括一些与她主要研究领域相距甚远的领域,如代数拓扑。

1. 传记

早年生活

阿玛莉·艾米·诺特于 1882 年 3 月 23 日出生在巴伐利亚的埃尔朗根。\(^\text{[13]}\) 她是数学家马克斯·诺特与伊达·阿玛莉亚·考夫曼的四个孩子中的长女,父母皆出身于富裕的犹太商人家庭。\(^\text{[14]}\) 她的名字原本是 “阿玛莉”,但从小便开始使用中间名 “艾米”,并在成年后及其所有学术著作中始终沿用这一名字。\(^\text{[b]}\)

年轻时的诺特在学业上并不特别突出,但以聪慧与友善著称。她有些近视,童年时期说话带轻微的口齿不清。多年后,一位家庭朋友回忆说,在一次儿童聚会上,小诺特曾迅速解开一道益智谜题,显示出她早期出众的逻辑才能。\(^\text{[15]}\) 她像当时大多数女孩一样学习烹饪与家务,也上过钢琴课。虽然她对这些活动都缺乏热情,但却非常热爱舞蹈。\(^\text{[16]}\)

诺特有三个弟弟。长弟阿尔弗雷德·诺特生于 1883 年,1909 年在埃尔朗根获得化学博士学位,但九年后便去世。\(^\text{[17]}\) 次弟弗里茨·诺特生于 1884 年,在慕尼黑求学,并在应用数学领域作出过贡献。\(^\text{[18]}\) 据推测,他于第二次世界大战期间的 1941 年在苏联遭到处决。\(^\text{[19]}\) 最小的弟弟古斯塔夫·罗伯特·诺特生于 1889 年,关于他的生平所知甚少;他长期患有慢性疾病,并于 1928 年去世。\(^\text{[20][21]}\)

教育经历

诺特自幼在法语与英语方面展现出优秀的天赋。1900 年初,她参加了外语教师资格考试,并获得了 “Sehr gut”(非常好)的总评成绩。这一成绩使她有资格在女子学校教授外语,但她选择继续在父亲任教的埃尔朗根-纽伦堡大学深造数学。[22][23]

这一决定在当时极不寻常。就在两年前,该校学术参议院曾宣称,允许男女同校将会 “颠覆整个学术秩序”。\(^\text{[24]}\) 在这所拥有 986 名学生的大学里,诺特是仅有的两位女性之一。她只能旁听课程,不能正式注册听课,并且每听一门课都必须得到任课教授的特别许可。尽管困难重重,她仍于 1903 年 7 月 14 日通过了纽伦堡实科中学的毕业考试。\(^\text{[22][25][26]}\)

在 1903 至 1904 年的冬季学期中,她前往哥廷根大学学习,听取了天文学家卡尔·施瓦西以及数学家赫尔曼·闵可夫斯基、奥托·布卢门塔尔、费利克斯·克莱因和大卫·希尔伯特的讲座。\(^\text{[27]}\)

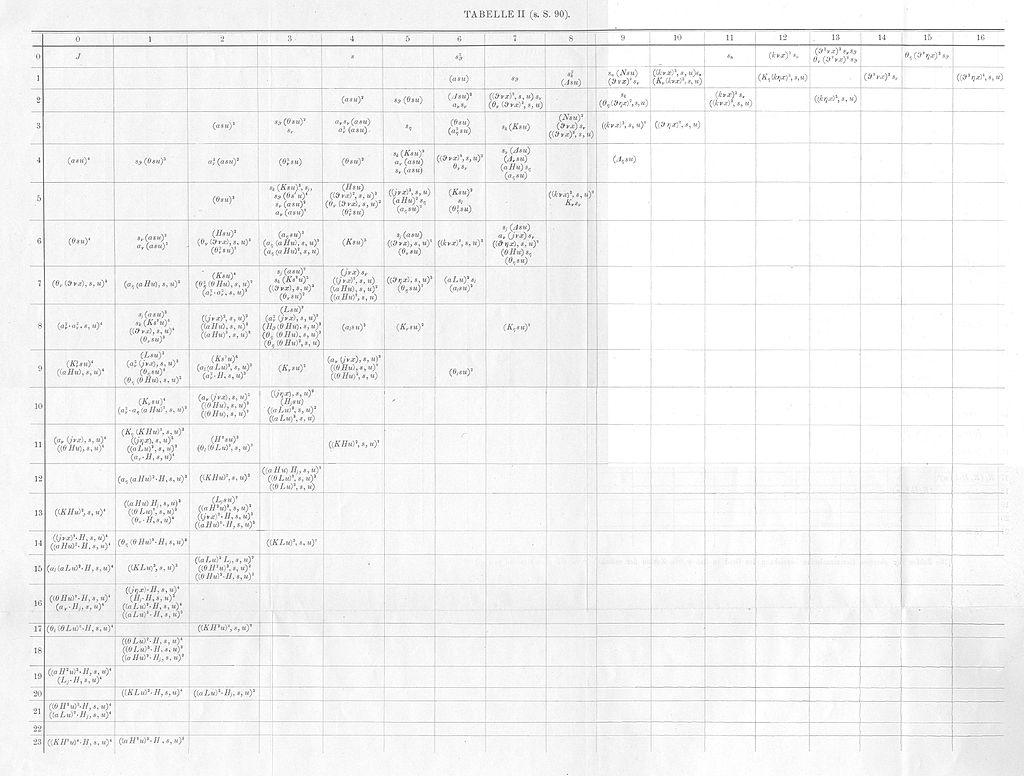

1903 年,巴伐利亚大学对女性全面入学的限制被取消。\(^\text{[28]}\) 诺特返回埃尔朗根,并于 1904 年 10 月正式重新入学,声明她将专注于数学研究。当年她所在年级共有六名女性(其中两名为旁听生),而她是唯一一位选择数学专业的女性。\(^\text{[29]}\) 在保罗·戈尔丹的指导下,她于 1907 年完成了博士论文《三元四次型不变量系的构成》,并于同年以 “最优等成绩” 毕业。\(^\text{[30][31]}\) 戈尔丹属于 “不变量计算学派” 的代表人物,而诺特的论文以列出三百多个明确计算出的不变量作为结尾。这种具体计算的方法后来被希尔伯特所开创的更抽象、更一般化的不变量理论方法所取代。\(^\text{[32][33]}\) 尽管她的论文在当时受到好评,但诺特后来却将这篇论文以及她之后撰写的几篇类似论文称为 “垃圾”。\(^\text{[33]}\) 她此后的全部研究工作都进入了一个完全不同的领域。\(^\text{[34]}\)

埃尔朗根-纽伦堡大学

1908 年至 1915 年间,诺特在埃尔朗根大学数学研究所任教,但没有任何薪酬;在其父马克斯·诺特身体欠佳无法授课时,她偶尔会代替父亲讲课。\(^\text{[35]}\) 她于 1908 年加入巴勒莫数学学会,并于 1909 年加入德国数学家协会。\(^\text{[36]}\) 在 1910 年和 1911 年间,她发表了将自己论文研究内容从三元变量推广至 $n$ 元变量的成果。\(^\text{[37]}\)

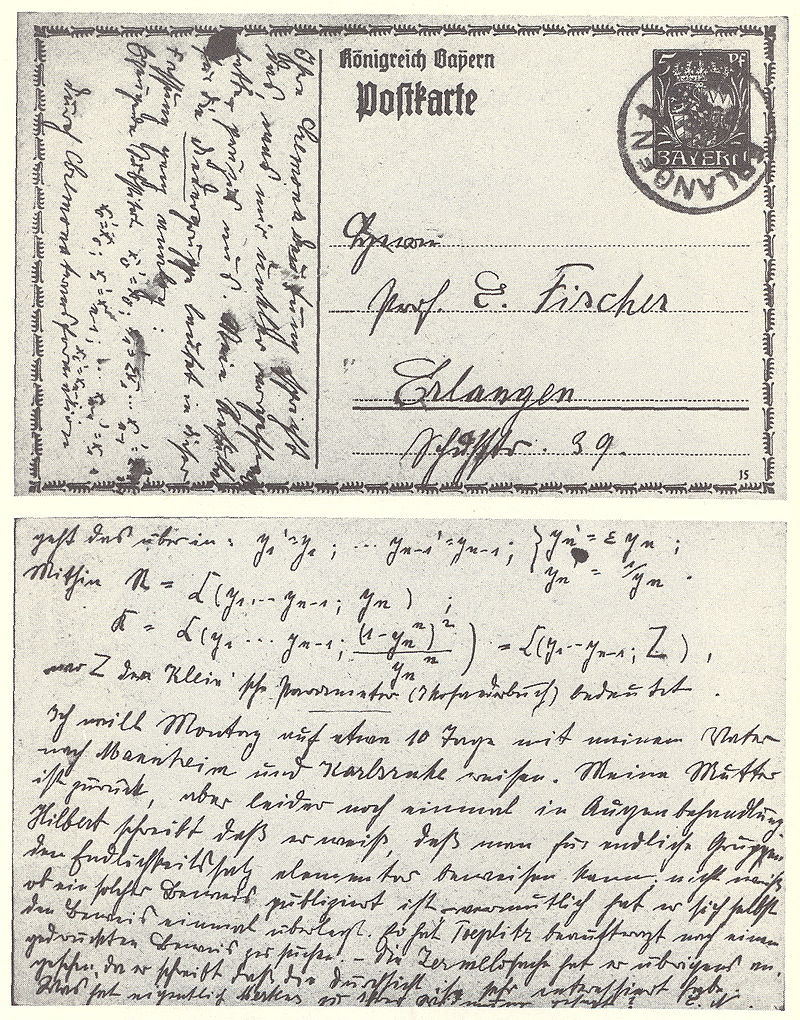

戈尔丹于 1910 年退休,\(^\text{[38]}\) 随后诺特在他的继任者——埃尔哈德·施密特与恩斯特·菲舍尔手下任教,后者于 1911 年接替了前者的职位。\(^\text{[39]}\) 据她的同事赫尔曼·外尔及其传记作者奥古斯特·迪克记载,菲舍尔对诺特产生了重要影响,尤其是他将大卫·希尔伯特的研究成果介绍给了她。\(^\text{[40][41]}\) 诺特与菲舍尔都对数学充满热情,他们常常在讲座结束后仍意犹未尽地讨论问题。据悉,诺特甚至会给菲舍尔寄去明信片,继续推演她的数学思路。\(^\text{[42][43]}\)

1913 年至 1916 年间,诺特发表了多篇论文,将希尔伯特的方法加以推广与应用,研究对象包括有理函数域以及有限群的不变量。\(^\text{[44]}\) 这一阶段标志着她首次涉足抽象代数——一个她后来将作出开创性贡献的领域。\(^\text{[45]}\)

在埃尔朗根期间,诺特指导了两名博士生:\(^\text{[46]}\) 汉斯·法尔肯贝格与弗里茨·塞德尔曼,他们分别于 1911 年与 1916 年完成论文答辩。\(^\text{[47][48]}\) 尽管诺特在指导中发挥了重要作用,但两人的官方导师名义上仍是她的父亲。博士毕业后,法尔肯贝格先后在不伦瑞克与柯尼斯堡任职,后成为吉森大学教授,\(^\text{[49]}\) 而塞德尔曼则在慕尼黑任教。\(^\text{[46]}\)

哥廷根大学

资格授予与诺特定理

1915 年初,大卫·希尔伯特与费利克斯·克莱因邀请诺特回到哥廷根大学任教。然而,他们的聘请计划最初遭到哲学学院中语言学家与历史学家的反对,他们坚持认为女性不应被任命为 “私人讲师”。在一次关于此事的联合系会议上,一位教授抗议道:“我们的士兵回到大学后,如果发现自己必须在一位女性脚下学习,他们会作何感想?”\(^\text{[50][51]}\) 希尔伯特对此极为愤慨,他认为唯一重要的标准是学术资格,而与性别无关。他斥责那些反对授予诺特任教资格的人。虽然他当时的原话未被完整记录,但人们普遍认为他在辩论中讽刺道,大学 “不是澡堂”。\(^\text{[40][50][52][53]}\) 根据帕维尔·亚历山德罗夫的回忆,学院成员对诺特的反对不仅源于性别歧视,也与他们对她的社会民主主义政治立场及犹太血统的偏见有关。\(^\text{[53]}\)

诺特于 4 月下旬前往哥廷根;两周后,她的母亲在埃尔朗根突然去世。此前,她母亲曾因眼疾接受治疗,但这种疾病的具体性质及其与去世的关联仍不明。大约在同一时期,诺特的父亲退休,而她的弟弟参军加入德军,参加第一次世界大战。诺特返回埃尔朗根待了数周,主要是为了照顾年迈的父亲。\(^\text{[54]}\)

在她最初在哥廷根任教的几年里,诺特没有正式职位,也没有薪水。她的讲座常常以希尔伯特的名义对外发布,而她自己仅被列为 “助讲”。\(^\text{[55]}\)

到达哥廷根后不久,她便以一项非凡的成果展现了自己的才能——她证明了如今被称为诺特定理的命题:任何可微对称性都对应着一个物理系统的守恒定律。\(^\text{[51][56]}\) 她的论文《不变变分问题》由同事费利克斯·克莱因代为宣读,于 1918 年 7 月 26 日在哥廷根皇家科学院会议上发表。\(^\text{[57][58]}\) 诺特本人当时可能因并非学会成员而无法亲自宣读。\(^\text{[59]}\) 美国物理学家莱昂·莱德曼与克里斯托弗·T·希尔在其著作《对称与优美的宇宙》中指出,诺特定理 “无疑是指导现代物理学发展的最重要数学定理之一,其重要性或可与毕达哥拉斯定理相提并论”。\(^\text{[11]}\)

第一次世界大战结束后,1918 至 1919 年的德国革命带来了社会观念的显著变化,其中包括女性权利的提升。1919 年,哥廷根大学允许诺特正式申请取得 “任教资格”(habilitation,相当于终身教职的资格)。她的口试于当年 5 月底举行,并于 6 月成功完成资格讲座。\(^\text{[60]}\) 由此,诺特成为一名私人讲师,\(^\text{[61]}\) 同年秋季学期,她首次以自己的名字开设课程。\(^\text{[62]}\) 尽管如此,她的教学工作仍未获得薪酬。\(^\text{[55]}\)

三年后,普鲁士科学、艺术与公共教育部长奥托·博利茨(Otto Boelitz [de])致信诺特,授予她 “非公务员编制的特别教授” 的头衔。\(^\text{[63]}\) 这一称号相当于 “未聘终身的副教授”,仅赋予她有限的校内行政职权。这是对她学术成就的重要认可,但依然不包含薪资待遇。直到一年后,她被任命为 “代数讲师” 的特别职位,才开始正式获得报酬。\(^\text{[64][65]}\)

抽象代数研究

诺特定理对经典力学与量子力学产生了深远影响,但在数学界,她最为人铭记的贡献在于抽象代数领域。纳森·雅各布森在《诺特论文集》序言中写道:

“抽象代数的发展——二十世纪数学中最具独创性的革新之一——在很大程度上归功于她,无论是在发表的论文、讲座,还是她对同时代人的学术影响中。”\(^\text{[66]}\)

诺特在代数方面的研究始于 1920 年。当时她与自己的学生兼合作者维尔纳·施迈德勒共同发表了一篇关于理想理论的论文,在其中他们首次定义了环中的左理想与右理想。\(^\text{[45]}\)

次年,她发表了著名论文《环域中的理想论》,\(^\text{[67]}\) 系统分析了与数学理想相关的升链条件,并在此基础上完整地证明了拉斯克-诺特定理的普遍形式。著名代数学家欧文·卡普兰斯基称这项工作是 “革命性的”。[68] 该论文的发表使得满足升链条件的数学对象被称为诺特对象,以纪念她的贡献。[68][69]

1924 年,一位年轻的荷兰数学家巴特尔·伦德特·范德瓦尔登来到哥廷根大学。他立即开始与诺特合作,诺特向他传授了极具价值的抽象概念化方法。范德瓦尔登后来评价说,她的原创性 “绝对无可比拟”。\(^\text{[70]}\) 回到阿姆斯特丹后,他撰写了代数学领域的重要教材《现代代数》,该书共两卷,是该领域的奠基性著作;其第二卷于 1931 年出版,深受诺特研究成果的启发。\(^\text{[71]}\) 诺特本人从未主动寻求名誉,但在该书第七版中,范德瓦尔登特意注明:“部分内容基于 E. 阿廷与 E. 诺特的讲座。”\(^\text{[72][73][74]}\) 自 1927 年起,诺特开始与埃米尔·阿廷、理查德·布劳尔以及赫尔穆特·哈塞密切合作,研究非交换代数问题。\(^\text{[40][71]}\)

范德瓦尔登的到访正值世界各地的数学家纷纷汇聚哥廷根,这里当时已成为数学与物理研究的国际中心。1923 年,俄罗斯数学家帕维尔·亚历山德罗夫与帕维尔·乌雷松是最早到来的几位学者。\(^\text{[75]}\)1926 年至 1930 年间,亚历山德罗夫经常在哥廷根大学讲学,并与诺特结下深厚友谊。\(^\text{[76]}\) 他亲切地称她为 “der Noether”,这里的 “der” 并非德语阳性冠词,而是一种带敬意的昵称。\(^\text{[c][76]}\) 诺特曾努力为亚历山德罗夫争取在哥廷根的常任教授职位,但最终只成功为他从洛克菲勒基金会获得了一笔奖学金,使他得以于 1927 至 1928 学年赴普林斯顿大学进修。\(^\text{[76][79]}\)

研究生

在哥廷根期间,诺特指导了十多名博士生。\(^\text{[46]}\) 由于当时规定她不得单独指导论文,大多数学生的论文名义上由埃德蒙·朗道等人共同指导。\(^\text{[80][81]}\) 她的第一位博士生是格蕾特·赫尔曼,后者于 1925 年 2 月完成论文答辩。\(^\text{[82]}\) 虽然赫尔曼后来因其在量子力学基础方面的研究而更为人熟知,但她的博士论文在理想理论领域被认为具有重要贡献。\(^\text{[83][84]}\) 赫尔曼后来满怀敬意地称诺特为自己的 “论文之母”。\(^\text{[82]}\)

大约在同一时期,海因里希·格雷尔和鲁道夫·黑尔策也在诺特的指导下撰写论文。黑尔策在论文答辩前因肺结核去世。\(^\text{[82][85][86]}\) 格雷尔于 1926 年完成答辩,随后在耶拿大学与哈雷大学任职,但在 1935 年因被指控有同性恋行为而被吊销教职。\(^\text{[46]}\) 后来他获得平反,并于 1948 年成为洪堡大学教授。\(^\text{[46][82]}\)

随后,诺特指导了维尔纳·韦伯 \(^\text{[87]}\) 和雅各布·莱维茨基 \(^\text{[88]}\),两人均于 1929 年完成论文答辩。\(^\text{[89][90]}\) 韦伯被认为是一位能力平平的数学家,\(^\text{[80]}\) 后来却参与了将犹太数学家驱逐出哥廷根的行动。\(^\text{[91]}\) 莱维茨基先后在耶鲁大学与当时由英国托管的巴勒斯坦地区的耶路撒冷希伯来大学任职,他在环论方面作出了重要贡献,尤其以莱维茨基定理和霍普金斯-莱维茨基定理而著称。\(^\text{[90]}\)

其他被称为 “诺特男孩” 的学生包括马克斯·德林、汉斯·菲廷、恩斯特·维特、曾炯之和奥托·席林。其中,德林被认为是诺特最有前途的学生之一,他于 1930 年获得博士学位。\(^\text{[92][93]}\) 他先后在汉堡、马尔登和哥廷根工作,\(^\text{[d]}\) 并以其在算术几何领域的贡献而闻名。\(^\text{[95]}\) 菲廷于 1931 年以关于阿贝尔群的论文毕业,\(^\text{[96]}\) 后因在群论领域的研究成果被人铭记,特别是提出了菲廷定理与菲廷引理。\(^\text{[97]}\) 他因骨疾早逝,年仅 31 岁。\(^\text{[98]}\)

维特最初由诺特指导,但在 1933 年 4 月诺特的职位被撤销后,他被改由古斯塔夫·赫尔格洛茨指导。\(^\text{[98]}\) 他于 1933 年 7 月获得博士学位,论文主题为黎曼-罗赫定理与ζ函数,\(^\text{[99]}\) 此后在数学领域作出了多项以他命名的贡献。\(^\text{[97]}\) 曾炯之因证明曾定理而被后人铭记,他于当年 12 月获得博士学位。\(^\text{[100]}\)1935 年他返回中国,在国立浙江大学任教,\(^\text{[97]}\) 但仅五年后便英年早逝。\(^\text{[e]}\) 奥托·席林同样曾师从诺特,但因诺特被迫流亡海外而不得不另寻导师。他后来在赫尔穆特·哈塞的指导下,于 1934 年在马尔堡大学完成博士学位。\(^\text{[97][102]}\) 此后,他在剑桥大学三一学院任博士后研究员,之后移居美国工作。\(^\text{[46]}\)

诺特的其他学生还包括:威廉·德恩特,于 1927 年以一篇关于群论的论文获得博士学位;\(^\text{[103]}\) 维尔纳·福尔贝克,于 1935 年以分裂域为题完成博士论文;\(^\text{[46]}\) 以及沃尔夫冈·维希曼,于 1936 年以 p 进理论为主题获得博士学位。\(^\text{[104]}\) 关于前两人几乎没有资料,但据悉维希曼曾支持学生发起的一项未成功的请愿,试图撤销对诺特的解聘决定。\(^\text{[105]}\) 他后来作为士兵在第二次世界大战的东线战场上阵亡。\(^\text{[46]}\)

诺特学派

除了她的博士生之外,诺特还培养了一批与她志同道合的数学家,他们共同推动了抽象代数的发展。\(^\text{[106]}\) 这一群体常被称为 “诺特学派”。\(^\text{[107][108]}\) 例如,她与沃尔夫冈·克鲁尔的密切合作极具代表性。克鲁尔通过提出主理想定理以及交换环维数理论,极大地推进了交换代数的发展。[109] 另一位重要成员是戈特弗里德·克特,他借助诺特与克鲁尔的方法,在超复数量理论领域作出了重要贡献。\(^\text{[109]}\)

除了卓越的数学洞察力外,诺特也因其待人真诚而受到尊敬。她有时对持不同意见者表现得直率甚至有些无礼,但总体上以乐于助人、耐心指导新生而闻名。她对数学精确性的极高要求使一位同事称她为 “严厉的批评者”,但这种严格总是与温和的教导并存。\(^\text{[110]}\)

在范德瓦尔登为她撰写的讣告中,他这样评价诺特:

“她完全没有自我中心与虚荣之心,从不为自己争取任何荣誉,而总是把学生的成果放在首位。”\(^\text{[70]}\)

诺特对学科与学生的投入远超出一般学术范畴。一次,学校因国定假日关闭,她便带着学生们在教学楼外的台阶集合,穿过树林,到附近的咖啡馆继续讲课。\(^\text{[1111]}\) 后来,在被纳粹政权解职后,她仍邀请学生到家中讨论他们的未来计划与数学问题。\(^\text{[112]}\)

有影响力的讲座

诺特节俭的生活方式最初源于她长期得不到薪酬。即使在 1923 年大学开始为她发放少量工资后,她依然过着简单朴素的生活。她在晚年收入虽有所增加,但仍将一半薪水存起来,留给她的侄子戈特弗里德·E·诺特。\(^\text{[113]}\)

传记作者指出,诺特对外表与举止几乎毫不在意,她的全部注意力都集中在学术上。著名代数学家、曾受教于她的奥尔加·陶斯基-托德曾回忆一次午餐场景:诺特当时全神贯注于数学讨论,“双手挥舞着比划”,一边吃饭一边 “不断把食物洒出来,再若无其事地从衣服上擦掉”。\(^\text{[114]}\) 那些注重仪表的学生在课堂上常感到尴尬——她会随手从衣襟里取出手帕,毫不在意头发在讲课中越发凌乱。一次,在长达两小时的课程间隙,两个女学生试图上前提醒她注意形象,但最终没能插上话,因为她正热烈地与其他学生探讨数学问题。\(^\text{[115]}\)

诺特的讲课从不遵循固定的教学计划。\(^\text{[70]}\) 她语速很快,课程内容对许多人而言都相当难以跟上,其中包括卡尔·路德维希·齐格尔和保罗·迪布雷伊。\(^\text{[116][117]}\) 不喜欢她讲课风格的学生常感到疏离。\(^\text{[118]}\) 那些偶尔旁听她课程的 “外来听众” 往往在教室里坐不到半小时就因困惑或挫败而离开。一位常听课的学生曾形象地描述道:“敌人被击退了——他逃走了。”\(^\text{[118]}\)

诺特把课堂当作与学生即兴讨论的场所,用以共同思考与澄清数学中的关键问题。她的一些最重要成果正是在这样的课堂讨论中形成的,而学生们整理的课堂笔记后来成为多部重要教材的基础,例如范德瓦尔登与德林的著作。\(^\text{[70]}\) 诺特那种具有感染力的数学热情深深影响了最投入的学生,他们珍视与她的生动讨论,将这种思想碰撞视为真正的学术享受。\(^\text{[120][121]}\)

她的多位同事常来旁听她的课程,而诺特有时也会允许他人(包括她的学生)署名发表源自她思想的成果,因此她的许多研究最终以他人名义发表于论文中。\(^\text{[71][72]}\) 据记录,诺特在哥廷根大学至少开设过以下五门为期一学期的课程:\(^\text{[122]}\)

- 1924–1925 年冬季学期:Gruppentheorie und hyperkomplexe Zahlen(群论与超复数)

- 1927–1928 年冬季学期:Hyperkomplexe Grössen und Darstellungstheorie(超复数量与表示论)

- 1928 年夏季学期:Nichtkommutative Algebra(非交换代数)

- 1929 年夏季学期:Nichtkommutative Arithmetik(非交换算术)

- 1929–1930 年冬季学期:Algebra der hyperkomplexen Grössen(超复数量代数)

莫斯科国立大学

1928 年至 1929 年间,诺特接受邀请前往莫斯科国立大学任教,在那里继续与帕维尔·亚历山德罗夫合作。除了继续她的研究工作外,她还开设了抽象代数与代数几何课程。她曾与拓扑学家列夫·庞特里亚金和尼古拉·切博塔廖夫共事,后者称赞她在伽罗瓦理论发展中的重要贡献。\(^\text{[123][124][125]}\)

虽然政治并非她生活的中心,但诺特对政治事务始终抱有浓厚兴趣。据亚历山德罗夫回忆,她对俄国革命表示出极大支持。她尤其欣喜于苏联在科学与数学领域取得的进步,认为这些成果体现了布尔什维克事业所创造的新机会。这种态度在德国为她带来了一些麻烦,最终导致她被驱逐出一家宿舍楼,因为学生领袖抱怨说他们 “与一位倾向马克思主义的犹太女人同住”。\(^\text{[126]}\) 赫尔曼·外尔回忆道:“在 1918 年革命后的动荡时期,诺特或多或少站在社会民主党的立场上。”\(^\text{[401]}\) 她于 1919 年至 1922 年间是 “独立社会民主党” 成员——这是一个寿命不长的分裂政党。逻辑学家兼数学史学家科林·麦克拉蒂评价道:“她并非布尔什维克,但也并不畏惧被人那样称呼。”\(^\text{[127]}\)

诺特原本计划重返莫斯科,并得到了亚历山德罗夫的支持。1933 年她离开德国后,亚历山德罗夫曾尝试通过苏联教育部为她争取莫斯科国立大学的教授职位。尽管此事未能成功,但两人在 1930 年代持续通信,而她也在 1935 年筹划重返苏联的行程。\(^\text{[126]}\)

荣誉与认可

1932 年,艾米·诺特与埃米尔·阿廷共同获得了阿克曼-托伊布纳纪念奖,以表彰他们在数学领域的杰出贡献。\(^\text{[71]}\) 该奖项附带 500 帝国马克(ℛ︁ℳ︁)的奖金,被视为对她在代数学领域长期卓越工作的迟来认可。然而,她的同事们仍为她未能当选哥廷根科学院成员、也从未被晋升为正式教授(Ordentlicher Professor,即正教授)而感到遗憾与不满。\(^\text{[63][128][129]}\)

1932 年,诺特迎来了她的五十岁生日,同事们以典型的数学家方式为她庆祝。赫尔穆特·哈塞在《数学年刊》上发表了一篇献给她的论文,其中通过证明一个非交换互反律,印证了她此前的猜想——某些非交换代数的性质确实比交换代数更为简洁。\(^\text{[130]}\) 这一成果令她非常欣喜。哈塞还给她寄去一个数学谜题,他称之为 “音节的 mμν 之谜”。诺特很快就解出了它,但可惜这一谜题后来已遗失。\(^\text{[128][129]}\)

同年 9 月,诺特在苏黎世举行的国际数学家大会上发表大会报告(德语称 großer Vortrag),题为《超复系统与交换代数及数论的关系》。大会共有 800 名与会者,其中包括她的同事赫尔曼·外尔、埃德蒙·朗道和沃尔夫冈·克鲁尔。会议共有 420 位正式参会者,并进行了 21 场大会报告。诺特获邀作大会报告这一显赫位置,显然是对她在数学领域杰出贡献的正式肯定。1932 年的这次大会常被认为是她职业生涯的巅峰。\(^\text{[129][131]}\)

被纳粹德国驱逐出哥廷根大学

1933 年 1 月,阿道夫·希特勒出任德国总理后,纳粹活动在全国范围内急剧升级。在哥廷根大学,德国学生联合会带头攻击被他们称为 “非德意志精神” 的犹太学术传统,而这一行动还得到了诺特的前学生、当时的私人讲师维尔纳·韦伯的协助。反犹情绪弥漫,使得犹太教授在大学中陷入极端敌对的环境。据报道,一名年轻的抗议者甚至高喊:“雅利安学生要学习雅利安数学,而不是犹太数学!”\(^\text{[91]}\)

希特勒政府上台后的首批措施之一是《恢复职业公务员法》,该法令规定:凡是犹太人或政治上 “不可靠” 的公务人员(包括大学教授),除非在第一次世界大战中 “以行动证明其对德国的忠诚”,否则必须被解职。1933 年 4 月,普鲁士科学、艺术与公共教育部向诺特发出正式通知,内容为:“根据 1933 年 4 月 7 日《公务员法》第三条之规定,特此撤销您在哥廷根大学的授课权。”\(^\text{[132][133]}\) 与诺特同时被解职的还有她的多位同事,包括马克斯·玻恩和理查德·库朗。\(^\text{[132][133]}\)

面对这场政治迫害,诺特表现得异常平静,她反而在困难时期向他人提供支持。赫尔曼·外尔后来写道:“艾米·诺特——她的勇气、坦率、对自身命运的淡然、以及她的宽容精神——在那充满仇恨、卑劣、绝望与悲伤的时代,成为了我们的精神慰藉。”\(^\text{[91]}\) 如往常一样,诺特依然专注于数学研究。她在自己公寓中召集学生,继续讨论类域论。有一次,一名学生身穿纳粹准军事组织 “冲锋队” 的制服出现在聚会上,诺特并未表现出任何不安,甚至据说事后还对此一笑置之。\(^\text{[132][133]}\)

避难于布林茅尔学院与普林斯顿

当大批失业的德国教授开始在国外寻求职位时,他们在美国的同行纷纷伸出援手,为他们提供帮助与工作机会。阿尔伯特·爱因斯坦与赫尔曼·外尔被普林斯顿高等研究院聘用,而其他人则努力为流亡学者寻找合法移民所需的资助人。诺特收到了两所高校的邀请:一所是位于美国的布林茅尔学院,另一所是英国牛津大学的萨默维尔学院。经过与洛克菲勒基金会的一系列协商,基金会批准向布林茅尔学院提供资助,使诺特得以在那里任职,并于 1933 年底开始工作。\(^\text{[134][135]}\)

在布林茅尔学院,诺特结识并成为了安娜·惠勒的朋友,后者曾在诺特抵达前不久于哥廷根学习过。学院校长玛丽安·爱德华兹·帕克也是她的重要支持者,她热情地邀请周边学者前来 “看看诺特博士的风采!”\(^\text{[136][137]}\)

在布林茅尔学院任职期间,诺特组建了一个学术小组,有时被称为 “诺特女孩”。\(^\text{[138]}\) 该小组成员包括三位博士后——格蕾丝·肖弗·奎因、玛丽·约翰娜·魏斯和奥尔加·陶斯基-托德,她们后来都在数学领域取得了杰出成就——以及一位博士生露丝·施托弗。\(^\text{[139]}\) 她们热情地研读了范德瓦尔登的《现代代数》以及埃里希·黑克的《代数数论》的部分章节。\(^\text{[140]}\) 施托弗是诺特在美国唯一的博士生,但诺特在她毕业前不久去世。\(^\text{[141]}\) 施托弗的论文答辩由理查德·布劳尔主持,并于 1935 年 6 月获得博士学位,\(^\text{[142]}\) 论文主题为可分正规扩张。\(^\text{[143]}\) 获得博士学位后,施托弗曾短暂任教,随后在统计领域工作逾三十年。\(^\text{[46][142]}\)

1934 年,诺特受亚伯拉罕·弗莱克斯纳和奥斯瓦尔德·维布伦的邀请,开始在普林斯顿高等研究院讲学。\(^\text{[144]}\) 她还与亚伯拉罕·阿尔伯特和哈里·范迪弗展开合作研究。\(^\text{[145]}\) 对于普林斯顿大学,诺特曾半开玩笑地评论道,那是 “一个男子的大学,任何女性都不得踏入”。\(^\text{[146]}\)

诺特在美国的时光总体愉快,她被友善的同事所包围,能够全身心投入自己热爱的数学研究。\(^\text{[147]}\)1934 年中期,她曾短暂返回德国,与埃米尔·阿廷及其弟弗里茨见面。\(^\text{[148]}\) 弗里茨在被迫离开布雷斯劳工业大学后,接受了俄罗斯西伯利亚联邦区托木斯克数学与力学研究所的职位。\(^\text{[148]}\)

尽管她的许多昔日同事都被逐出大学,诺特仍被允许以 “外国学者” 的身份使用哥廷根的图书馆。之后,她顺利返回美国,继续在布林茅尔学院进行教学与研究。\(^\text{[149][150]}\)

逝世

1935 年 4 月,医生在诺特的骨盆部位发现了一个肿瘤。由于担心手术会引发并发症,他们先让她卧床休息两天。手术过程中,医生发现她体内有一个 “如同大蜜瓜般大小” 的卵巢囊肿。\(^\text{[151]}\) 在她子宫内还发现了两个较小的肿瘤,看起来是良性的,为避免手术时间过长,医生没有将其切除。术后前三天,她的恢复情况一切正常;第四天,她曾短暂出现循环衰竭,但很快恢复。然而,4 月 14 日,诺特突然陷入昏迷,体温飙升至华氏 109 度(摄氏 42.8 度),最终离世。其中一位主治医生在报告中写道:“很难确切说明诺特博士身上发生了什么。可能是一种罕见且剧烈的感染,侵袭了大脑底部——即掌控体温中枢的部位。” 当时,她年仅 53 岁。\(^\text{[151]}\)

诺特逝世数日后,她在布林茅尔学院的朋友与同事们在校长帕克的家中举行了一场小型追思会。\(^\text{[152]}\) 赫尔曼·外尔与理查德·布劳尔从普林斯顿赶来,分别发表了悼词。\(^\text{[153]}\) 在随后的几个月里,世界各地陆续发表了纪念文章,表达对她的敬意——阿尔伯特·爱因斯坦、范德瓦尔登、外尔和帕维尔·亚历山德罗夫等人皆在其中。\(^\text{[5]}\) 诺特的遗体被火化,骨灰安葬在布林茅尔学院旧图书馆回廊周围的步道下方。\(^\text{[154][155]}\)

2. 对数学与物理的贡献

诺特在抽象代数与拓扑学方面的研究对数学产生了深远影响,而诺特定理则在理论物理与动力系统领域具有广泛而深刻的意义。诺特展现出非凡的抽象思维能力,使她能够以全新而独创的方式处理数学问题。\(^\text{[42]}\) 她的朋友兼同事赫尔曼·外尔在 1935 年将她的学术成果分为三个时期:

(1)依附期(1907–1919):相对从属的时期;

(2)理想一般理论研究期(1920–1926):以理想论为核心的研究阶段;

(3)非交换代数及其线性变换表示的研究期(1927–1935):包括其在交换数域及算术研究中的应用。

——外尔,1935

在第一个时期(1907–1919 年),诺特主要研究微分不变量与代数不变量,起点是她在保罗·戈尔丹指导下完成的博士论文。随着她视野的拓展,她的研究逐渐趋于更加一般化与抽象化。这一转变与她通过与戈尔丹继任者恩斯特·西吉斯蒙德·菲舍尔的密切交流,深入理解大卫·希尔伯特工作有直接关系。1915 年迁至哥廷根后不久,她证明了著名的诺特第一与第二定理,这一成果被誉为 “在指导现代物理发展过程中最重要的数学定理之一”。\(^\text{[11]}\)

在第二个时期(1920–1926 年),诺特专注于发展数学环论。\(^\text{[156]}\) 在第三个时期(1927–1935 年),她的研究重点转向非交换代数、线性变换以及交换数域。\(^\text{[157]}\) 诺特在第一个时期的成果已相当出色且实用,但正如赫尔曼·外尔与 B.L.范德瓦尔登在她的讣告中所指出的,她在第二与第三时期所做的开创性研究,才真正奠定了她在数学界的不朽声望。\(^\text{[40][70]}\)

在这两个时期中,诺特不仅仅是在应用前人提出的思想与方法;相反,她创造出了一整套新的数学定义体系,为后世数学家提供了理论基础。特别是,她建立了一个全新的环中理想理论,将理查德·戴德金的早期研究大幅推广。此外,她还因提出升链条件而闻名——这一看似简单的有限性条件在她手中产生了极其强大的数学推论。\(^\text{[158]}\) 正是这些条件与理想理论,使诺特得以将许多旧有结果推广至更普遍的形式,并以全新的视角重新审视传统问题,例如她父亲曾研究的代数不变量理论以及下面将提到的消去理论。

历史背景

从 1832 年到诺特于 1935 年逝世的这一百年间,数学领域——特别是代数学——经历了一场深刻的革命,其影响至今仍在回荡。此前几个世纪的数学家主要致力于寻找求解特定类型方程的实用方法,例如三次方程、四次方程与五次方程,以及研究利用圆规和直尺作图构造正多边形的问题。自卡尔·弗里德里希·高斯于 1832 年证明素数(如 5)可以在高斯整数中被分解以来,\(^\text{[159]}\) 埃瓦里斯特·伽罗瓦在同年引入了置换群的概念(但由于他英年早逝,其论文直到 1846 年才由刘维尔发表),威廉·罗恩·哈密顿于 1843 年提出四元数的描述,以及阿瑟·凯莱在 1854 年给出了更现代的群的定义,研究的重心开始转向探讨由更普遍法则定义的、越来越抽象的数学系统的性质。诺特对数学最重要的贡献,正是在这一新兴领域——抽象代数——的发展中奠定了基础性的地位。\(^\text{[160]}\)

抽象代数与概念数学背景

抽象代数中最基本的两个对象是群和环:

- 群由一组元素以及一个单一运算组成,该运算将任意两个元素结合并返回第三个元素。要构成一个群,这个运算必须满足以下约束条件:封闭性:对于集合中的任意两个元素,运算结果也必须属于该集合;结合性:运算满足结合律;单位元的存在:存在一个元素,使得任意元素与其运算后仍为原元素(例如,一个数乘以 1 仍等于自身);逆元的存在:对于每个元素,都存在另一个元素与之运算后得到单位元。\(^\text{[161][162]}\)

- 环同样由一个元素集合组成,但它具有两个运算。第一个运算必须使该集合构成一个交换群,而第二个运算必须是结合的并且对第一个运算满足分配律。第二个运算是否交换并非必须,这意味着运算的顺序可能影响结果。若对于任意两个元素 $a$ 和 $b$,运算结果满足 $a\cdot b = b\cdot a$,则该环为交换环。\(^\text{[163]}\) 如果环中每个非零元素都存在乘法逆元(即存在元素 $x$ 使得 $ax = xa = 1$),那么该环称为除环。若该除环是交换的,则称为域。[f]例如:整数集(ℤ)构成一个交换环,其元素为所有整数,两个运算分别为加法与乘法。任意两个整数相加或相乘,结果仍为整数;加法满足交换律,即对任意 $a,b$,有 $a + b = b + a$;乘法在整数中也满足交换律。然而,并非所有环都满足乘法交换律。例如,矩阵环和四元数环都是非交换环,其中 $a\cdot b$ 不一定等于 $b\cdot a$。此外,整数并不构成除环,因为乘法运算并非总可逆。例如,不存在整数 $a$ 使得 $3a = 1$。\(^\text{[164][165]}\)

整数具有一些附加性质,而这些性质并不能推广到所有交换环中。一个重要的例子是算术基本定理,它指出:每个正整数都可以唯一地分解为素数的乘积。\(^\text{[166]}\) 然而,在其他环中,唯一分解性并不总是成立。诺特发现,对于许多环的理想,存在一种唯一分解的对应理论——即如今称为拉斯克-诺特定理。\(^\text{[167]}\) 如后文将详细讨论的那样,诺特的研究包括:确定哪些性质对所有环都成立;为旧有的整数定理设计新的类比形式;并进一步找出使环具备特定性质所需的最小假设条件。

群通常通过群表示来研究。\(^\text{[168]}\) 在最一般的形式下,这包括一个群、一个集合以及群在该集合上的作用——即一个运算,将一个群的元素与集合中的一个元素结合,返回集合中的另一个元素。最常见的情况是,集合是一个向量空间,而群则描述该向量空间的对称性。例如,存在一个群表示空间中的刚性旋转。旋转是一种空间的对称操作,因为物理定律本身并不会偏好某个特定方向。\(^\text{[169]}\) 诺特在其关于物理不变量的研究中,正是利用了这类对称性思想。\(^\text{[170]}\)

研究环的一种强有力方法是通过其模来进行。一个模由以下要素构成:\(^\text{[171]}\) 一个给定的环;另一个集合(通常不同于该环的底层集合),称为该模的底层集合;一个定义在该集合中元素对上的运算;以及一个运算,它将一个环的元素与模的一个元素结合,并返回模中的另一个元素。

模的底层集合及其内部运算必须构成一个群。模可以看作是群表示在环论中的推广:如果忽略环的第二个运算以及模内部的元素对运算,就能得到一个群表示。模的真正力量在于——通过研究环上存在的不同类型的模及其相互关系,可以揭示环自身结构中那些仅凭环定义难以看出的深层性质。一个重要的特例是代数。\(^\text{[g]}\) 代数由两个环以及一个运算组成,该运算从第一个环和第二个环中各取一个元素,并返回第二个环中的一个元素。这个运算使第二个环成为第一个环上的一个模。\(^\text{[172]}\)

“元素” 与 “结合运算” 这样的词语极其一般化,它们既可用于现实世界的对象,也可用于抽象结构。任何满足某种(或两种)运算规则的对象集合,按照定义,便构成一个群(或环),并自动满足关于群(或环)的所有定理。整数以及加法、乘法运算只是其中一个例子。例如,元素也可以是逻辑命题:第一个结合运算是 “异或”,第二个结合运算是 “逻辑与”。\(^\text{[173]}\) 抽象代数的定理之所以强大,正是因为它们普适且高度概括,能够同时适用于众多系统。人们也许会认为,仅凭如此少的性质,几乎无法得出什么结论,但这恰恰是诺特的天赋所在——她总能从给定的一组性质中推导出所能得到的最强结论;反之,她也能识别出最小的一组关键性质,即真正导致某个数学现象的本质条件。与大多数数学家不同,诺特的抽象并非通过对具体实例的归纳而来,而是直接在抽象层面上工作。在为诺特撰写的讣告中,范德瓦尔登回忆道:

“艾米·诺特一生所遵循的座右铭可以这样表述:‘只有当数字、函数与运算之间的关系被从特定对象中抽离出来,并被表述为普遍有效的概念时,这些关系才能变得清晰、通用且富有创造力。’”\(^\text{[174]}\)

这正是诺特所代表的概念数学(德语:begriffliche Mathematik)——一种纯粹基于概念与结构的数学思想。这种数学风格后来被众多数学家所继承,尤其是在当时新兴的抽象代数领域中。\(^\text{[175]}\)

第一时期(1908–1919 年)

代数不变量理论

诺特职业生涯的第一个时期中,她的大部分研究与不变量理论相关,尤其是代数不变量理论。不变量理论研究的是在一组变换作用下保持不变(即不变量,invariant)的数学表达式。\(^\text{[176]}\) 举一个日常例子:当一根坚固的一米尺被旋转时,其两端点的坐标会发生变化,但它的长度保持不变。一个更复杂的例子是不变量——二次齐次多项式 $Ax^2 + Bxy + Cy^2$ 的判别式:$B^2 - 4AC$。它被称为 “不变量”,因为在满足行列式 $ad - bc = 1$ 的线性代换 $x \to ax + by, \quad y \to cx + dy$ 下,该表达式保持不变。这类代换构成了特殊线性群 $SL_2$。\(^\text{[177]}\)

我们可以进一步提问:在 $ A, B, C$ 的所有多项式中,哪些在 $ SL_2$ 的作用下保持不变?答案是:这些不变量恰好是判别式的多项式函数。\(^\text{[178]}\) 更一般地,我们可以考虑高次齐次多项式 $A_0 x^r y^0 + \cdots + A_r x^0 y^r$,并询问其在 $SL_2$ 作用下的不变量,这些不变量将是系数 $A_0, \ldots, A_r$ 的某些多项式。再进一步,我们还可以将这一问题推广到含有两个以上变量的齐次多项式的情形。\(^\text{[179]}\)

不变量理论的主要目标之一是解决所谓的 “有限基问题”。任何两个不变量的和或积仍然是不变量,而有限基问题所要回答的是:是否可以通过有限个不变量(称为生成元)出发,通过加法和乘法组合这些生成元,从而得到全部不变量。\(^\text{[180]}\) 例如,对于二次多项式,其判别式就构成了一个只含一个元素的有限基。\(^\text{[178]}\)

诺特的导师保罗·戈尔丹被誉为 “不变量理论之王”,他对数学的主要贡献是 1870 年解决了关于二元齐次多项式不变量的有限基问题。\(^\text{[181][182]}\) 他通过一种构造性方法证明了这一点,即给出找到所有不变量及其生成元的具体过程。然而,当变量数增加到三个或更多时,他未能继续用同样的方法完成证明。1890 年,大卫·希尔伯特证明了类似的结论,适用于任意多元齐次多项式的不变量。\(^\text{[183][184]}\) 更重要的是,他的方法不仅适用于特殊线性群,还适用于其某些子群,如特殊正交群。\(^\text{[185]}\)

诺特沿着戈尔丹的研究方向前进,在其博士论文以及若干篇后续论文中继续研究不变量理论。她扩展了戈尔丹的成果,也借鉴并深化了希尔伯特的研究思路。后来,诺特对这段早期研究颇不以为然,认为其缺乏兴趣,并坦言自己已忘记其中的细节。\(^\text{[186]}\) 赫尔曼·外尔评价道:

“几乎无法想象她的第一篇论文(博士论文)与其成熟期作品之间的巨大反差:前者是形式计算的极端典范,而后者则是概念化、公理化数学思维的宏伟典范。”\(^\text{[187]}\)

伽罗瓦理论

伽罗瓦理论研究的是数域中的变换,这些变换能够对一个方程的根进行置换。\(^\text{[188]}\) 设有一个关于变量 $x$ 的多项式方程,其次数为 $n$,其系数取自某个基域,例如实数域、有理数域,或模 7 的整数域。该多项式可能存在,也可能不存在某些 $x$ 的取值使其结果为零——这些使方程成立的 $x$ 值称为该多项式的根。\(^\text{[189]}\) 例如,多项式 $x^2 + 1$ 在实数域上没有根,因为无论 $x$ 取何值,结果都大于或等于 1。\(^\text{[190]}\) 然而,如果我们扩张该域,多项式可能会获得新的根。\(^\text{[191]}\) 若扩张足够大,则该多项式总会拥有与其次数相等数量的根。\(^\text{[192]}\)

继续以上例子:若将基域扩展为复数域,则该多项式获得两个根:$+i$ 与 $-i$,其中 $i$ 为虚数单位,满足 $i^2 = -1$。更一般地,能够使一个多项式完全分解为其根的扩张域,称为该多项式的分裂域。\(^\text{[193]}\)

多项式的伽罗瓦群是指在其分裂域中,所有保持基域不变、并且将该多项式的根映射到根的变换所组成的集合。\(^\text{[194]}\) 这些变换被称为自同构。例如,多项式 $x^2 + 1$ 的伽罗瓦群包含两个元素:恒等变换,将每个复数映射为自身;共轭变换,将 $+i$ 映射为 $-i$。由于伽罗瓦群不改变基域,因此它保持多项式的系数不变;同时,它必须保持所有根的集合不变。每个根可以被映射到另一个根,因此该变换对应于 $n$ 个根之间的一个置换。伽罗瓦群的重要性来源于伽罗瓦理论基本定理:该定理表明——介于基域与分裂域之间的所有中间域,与伽罗瓦群的所有子群之间存在一一对应关系。\(^\text{[195]}\)

1918 年,诺特发表了一篇关于逆伽罗瓦问题的论文。\(^\text{[196]}\) 与其研究给定域及其扩张的伽罗瓦群不同,她反过来提出问题:给定一个域 $k$ 和一个群 $G$,是否总能找到一个域的扩张,使该扩张的伽罗瓦群恰为 $G$?她将这一问题化简为著名的诺特问题:设 $G$ 是置换群 $S_n$ 的一个子群,作用于有理函数域 $k(x_1, \ldots, x_n)$ 上,问该作用的不变子域是否总是基域 $k$ 的纯超越扩张。诺特在 1913 年的一篇论文中首次提及这一问题,并将其归功于她的同事菲舍尔。\(^\text{[197]}\) 她证明了当 $n = 2, 3, 4$ 时,这一性质成立。然而,1969 年理查德·斯旺发现了诺特问题的反例:当 $n = 47$,且 $G$ 为 47 阶循环群时,该结论不成立。\(^\text{[198]}\)(不过,这个群仍可以通过其他方式在有理数域上实现为一个伽罗瓦群。)至今,逆伽罗瓦问题仍未被完全解决。\(^\text{[199]}\)

物理学

1915 年,大卫·希尔伯特与费利克斯·克莱因邀请诺特前往哥廷根大学,希望借助她在不变量理论方面的专长,来帮助他们理解广义相对论——这是一种主要由阿尔伯特·爱因斯坦发展出的几何化引力理论。\(^\text{[200]}\) 希尔伯特注意到,在广义相对论中似乎出现了能量守恒被破坏的现象,因为引力本身也可以产生引力。诺特在 1918 年的论文中解决了这一悖论,同时也为现代理论物理学提供了一个根本性的工具。\(^\text{[201]}\) 该论文提出了两个定理,其中第一个即如今广为人知的诺特定理。\(^\text{[202]}\) 这两个定理不仅解决了广义相对论中的能量守恒问题,也为所有具有连续对称性的物理系统确定了对应的守恒量。\(^\text{[203]}\) 爱因斯坦在收到诺特的论文后,曾写信给希尔伯特说:

“昨天我收到了诺特小姐写的一篇非常有趣的不变量论文。我惊叹于这些问题竟能以如此普遍的方式被理解。哥廷根的那些老一辈学者们真该向诺特小姐学习!她确实非常精通这一领域。”\(^\text{[204]}\)

举例来说——如果一个物理系统在空间中的方向如何变化都表现相同,那么支配它的物理定律就具有旋转对称性;根据诺特定理,这种对称性意味着系统的角动量必须守恒。\(^\text{[170][205]}\) 需要注意的是,系统本身并不一定必须具有对称性——例如,一个形状不规则的陨石在太空中翻滚时,尽管其形状极不对称,但它的角动量依然守恒。这是因为守恒定律来源于物理定律的对称性,而不是物体本身的形状。另一个例子是:如果某个物理实验在任意地点和任意时间都以相同方式进行,那么其物理定律在空间和平移上的连续变换下保持不变。根据诺特定理,这些对称性分别对应于系统中线动量守恒与能量守恒的定律。\(^\text{[206][207]}\)

当时,物理学家们对索弗斯·李的连续群理论还不甚熟悉,而诺特的工作正是建立在这一理论的基础之上。许多物理学家最初是通过爱德华·李·希尔的一篇论文才得知诺特定理的,该论文仅展示了定理的一个特殊情形。因此,诺特成果的真正广度和深度在当时并未被充分认识到。\(^\text{[208]}\) 在 20 世纪下半叶,诺特定理成为现代理论物理学的基础性工具,不仅因为它揭示了守恒定律背后的深层原理,也因为它在实际计算中极具价值。通过诺特定理,研究者可以从物理系统的对称性推导出对应的守恒量。反之,该定理也能帮助理论物理学家根据假设的物理定律构建系统的对称性描述。举例来说,假设科学家发现了一种新的物理现象。诺特定理为这种现象的理论模型提供了一种检验方法:如果理论中存在某种连续对称性,那么根据诺特定理,该理论必然对应着某种守恒量;而若该理论正确,这种守恒量就应当能在实验中被观测到。\(^\text{[8]}\)

第二时期(1920–1926 年)

升链与降链条件

在这一时期,诺特因其对升链条件(ascending chain condition,德语:Teilerkettensatz)与降链条件(descending chain condition,德语:Vielfachenkettensatz)的巧妙运用而闻名。\(^\text{[158]}\) 设 $S$ 是一个集合,若有一列非空子集 $A_1, A_2, A_3, \ldots$ 并且满足 $$ A_1 \subseteq A_2 \subseteq A_3 \subseteq \cdots,~ $$ 则称这列子集为升链。相反,若 $$ A_1 \supseteq A_2 \supseteq A_3 \supseteq \cdots,~ $$ 则称为降链。若存在某个整数 $n$,使得对于所有 $m \ge n$ 都有 $A_n = A_m$,则称该链在有限步之后稳定。若一个集合的所有升链在有限步之后都稳定,则称该集合满足升链条件;同理,若所有降链在有限步之后都稳定,则称其满足降链条件。\(^\text{[209]}\) 链条件在代数学中具有重要用途:它们可以用于证明——在某个集合中,每个子对象族都有极大元或极小元;或者,一个复杂的代数对象可以由有限个生成元构成。\(^\text{[210]}\)

在抽象代数中,许多类型的数学对象都可以满足某种链条件;而通常,若它们满足升链条件,便被称为诺特型,以纪念艾米·诺特。\(^\text{[211]}\) 根据定义:诺特环是指其左理想与右理想都满足升链条件的环;诺特群是指其中任意严格升链的子群序列都是有限的群;诺特模是指其中任意严格升链的子模序列在有限步之后会稳定不变。\(^\text{[212][213]}\) 诺特空间是指其开集族满足升链条件的拓扑空间;\(^\text{[h]}\) 这一定义意味着,诺特环的谱本身也是一个诺特型拓扑空间。\(^\text{[214][215]}\)

链条件往往可以被子对象继承。例如:诺特空间的任意子空间本身也是诺特空间;诺特群的所有子群与商群也都是诺特群;类似地,诺特模的子模与商模同样保持诺特性质。\(^\text{[216]}\) 此外,诺特性质还可以被复合或扩张结构所继承。例如:若有限多个环均为诺特环,则它们的有限直和仍是诺特环;同样,若一个环是诺特环,则其上的形式幂级数环也是诺特环。\(^\text{[217]}\)

另一种链条件的重要应用是诺特归纳法——也称为良基归纳法,它是数学归纳法的一种推广形式。该方法常用于将关于某类对象集合的普遍命题,化简为关于集合中特定对象的命题。设 $S$ 是一个偏序集。为了证明一个关于 $S$ 中元素的命题,可以假设存在反例并导出矛盾,从而证明原命题的逆否命题。诺特归纳法的基本前提是:任意非空子集都包含一个极小元。特别地,所有反例组成的集合中也包含一个极小反例。因此,为了证明原命题,只需证明一个看似更弱的陈述:对于任意一个反例,总存在一个更小的反例。\(^\text{[218]}\)

交换环、理想与模

诺特于 1921 年发表的论文《环域中理想论》\(^\text{[67]}\) 是一般交换环论的奠基之作,其中首次给出了交换环的一个一般定义。\(^\text{[i][219]}\) 在此之前,交换代数中的大多数结论都仅限于特定类型的交换环,例如域上的多项式环或代数整数环。诺特证明:在一个满足理想升链条件的环中,每个理想都是有限生成的。1943 年,法国数学家克洛德·谢瓦莱为这种性质创造了术语——诺特环。\(^\text{[219]}\) 诺特 1921 年论文中的一项重要成果是拉斯克–诺特定理,它将拉斯克关于多项式环理想的初等分解定理推广到了所有诺特环。\(^\text{[45][220]}\) 该定理可被视为算术基本定理的推广形式:即任意正整数都能唯一地分解为素数的乘积。\(^\text{[167]}\)

诺特 1927 年的论文《代数数域与函数域中理想论的抽象结构》\(^\text{[221]}\) 则进一步刻画了那些理想能唯一分解为素理想的环——这些环如今被称为戴德金整环。\(^\text{[222]}\) 她证明,这类环满足以下五个条件:\(^\text{[222][223]}\) 满足升链与降链条件;含有单位元;无零因子;在其分式域中整闭)。此外,这篇论文还提出了后来被称为同构定理的一系列结果,\(^\text{[224]}\) 描述了一些基本的自然同构关系,以及关于诺特模和阿廷模的若干基础定理。\(^\text{[225]}\)

消去理论

在 1923 年至 1924 年间,诺特将她的理想论(应用于消去理论,这一研究思路的表述源自她的学生**库尔特·亨策尔特。她证明了:关于多项式分解的基本定理可以直接推广到理想论的框架下。\(^\text{[226][227][228]}\)

传统上,消去理论的目标是:从一组多项式方程中消去一个或多个变量,常用的方法是结果式法。\(^\text{[229]}\) 举例来说,一组方程往往可以写成如下形式: $$ M v = 0,~ $$ 其中 $M$ 是一个矩阵或线性变换,其元素中不含变量 $x$;而 $v$ 是一个向量,其元素仅含变量 $x$ 的非零次幂。为了使该系统有非零解,矩阵 $M$ 的行列式必须为零:$\det(M) = 0$。这就得到了一个新的方程,其中变量 $x$ 已被成功消去。

有限群的不变量理论

像希尔伯特最初给出的非构造性有限基问题解法那样的技巧,虽然证明了不变量环的存在性,但无法提供关于群作用下不变量的定量信息,并且这种方法并不适用于所有群作用。在她 1915 年的论文中,\(^\text{[230]}\) 诺特给出了有限群 $G$ 在特征为零的域上的有限维向量空间作用时,有限基问题的一个解。她证明:该群作用下的不变量环由若干齐次不变量生成,这些不变量的次数不超过该群的阶数。这一结论被称为诺特界。诺特在论文中给出了两个证明,并指出当域的特征与群的阶的阶乘 $|G|!$ 互素时,该结论仍然成立。\(^\text{[231]}\) 然而,当域的特征整除 $|G|$ 时,生成元的次数不一定满足诺特界;而当域的特征整除 $|G|!$ 但不整除 $|G|$ 时,诺特未能确定该界是否仍然成立。这个未解的问题后来被称为 “诺特间隙”,它在数学界悬而未决多年。直到 2000 年和 2001 年,弗莱施曼与福加蒂分别独立解决了这一问题,证明诺特界在该情形下依然成立。\(^\text{[232][233]}\)

在 1926 年的论文中,\(^\text{[234]}\) 诺特进一步将希尔伯特定理推广到了任意域上的有限群表示理论。新的情形是:当域的特征整除群的阶时,希尔伯特的方法不再适用,而诺特的结果成功涵盖了这一特殊情况。她的成果后来被威廉·哈布什通过证明芒福德猜想推广到了所有约化群。\(^\text{[235]}\) 同样在这篇论文中,诺特提出了著名的诺特正规化引理,其主要结论是:若 $A$ 是域 $k$ 上的有限生成整环,则存在若干个代数无关的元素 ${x_1, x_2, \ldots, x_n}$ 使得 $A$ 对多项式环 $k[x_1, \ldots, x_n]$ 是整的。这一引理后来成为交换代数与代数几何的基石之一。

拓扑学

正如赫尔曼·外尔在讣告中所指出的,诺特在拓扑学方面的贡献,充分体现了她在思想上的慷慨与远见——她的洞察力往往能彻底改变整个数学领域的发展方向。\(^\text{[40]}\) 在拓扑学中,数学家研究的是那些在连续变形下保持不变的性质,例如连通性。一个流传已久的笑话是:“拓扑学家分不清甜甜圈和咖啡杯”,因为二者可以通过连续变形互相转化而不破坏其基本拓扑结构。\(^\text{[236]}\)

诺特被认为是代数拓扑从早期的组合拓扑演化而来的关键思想提出者之一,特别是她提出了同调群的概念。\(^\text{[237]}\) 据帕维尔·亚历山德罗夫回忆,诺特在 1926 至 1927 年间参加了他与海因茨·霍普夫的讲座,在课堂上她 “不断提出深刻而细腻的见解”。\(^\text{[238]}\) 他进一步回忆道:

当她第一次系统地接触组合拓扑的结构时,她立即指出:“直接研究给定多面体的代数复形与循环群,以及其中由与零同调的循环组成的子群,是有意义的。” 她建议,用所有循环群对零同调循环子群的商群定义贝蒂群,而不是像传统那样仅仅定义贝蒂数。这一观点在今天看来似乎显而易见,但在 1925 至 1928 年间,这种思路是完全崭新的。\(^\text{[239]}\)

诺特提出的 “以代数方式研究拓扑” 的思想,立即被霍普夫、亚历山德罗夫及其他数学家采纳,\(^\text{[239]}\) 并很快成为哥廷根数学家圈子中的常见讨论话题。\(^\text{[240]}\) 她还指出,以贝蒂群的方式重新表述,可使欧拉–庞加莱公式更直观、更简洁;而霍普夫在该领域的研究成果 \(^\text{[241]}\)“清晰地带有艾米·诺特思想的印记”。\(^\text{[242]}\) 诺特本人仅在 1926 年的一篇论文中顺带提及过这些拓扑学思想,\(^\text{[243]}\) 并将其视为群论的一个应用实例。\(^\text{[244]}\)

与此同时,这种代数化的拓扑学方法也在奥地利独立发展。1926 至 1927 年间,利奥波德·维托里斯在维也纳的课程中定义了同调群,随后瓦尔特·迈耶于 1928 年将其发展为公理化定义。\(^\text{[245]}\)

第三时期(1927–1935 年)

超复数与表示论

十九世纪至二十世纪初,关于超复数与群表示的研究已取得不少成果,但这些成果彼此分散、体系不统一。诺特将这些早期成果加以整合,首次建立了群与代数的一般表示理论。\(^\text{[246][247]}\) 据称,诺特的这一项工作开启了现代代数学的新纪元,对其后续发展具有根本性的重要意义。\(^\text{[248]}\)

简言之,诺特将结合代数的结构理论与群的表示论统一到一个更一般的框架中——即满足升链条件的环上的模与理想的算术理论。\(^\text{[247]}\)

非交换代数

诺特在代数学领域还取得了多项其他重要突破。她与埃米尔·阿廷、理查德·布劳尔及赫尔穆特·哈塞共同创立了中心单代数理论。\(^\text{[249]}\)

诺特、哈塞与布劳尔合著的一篇论文研究了除代数,\(^\text{[250]}\) 即能够在其中进行除法运算的代数系统。她们证明了两个重要定理:局部-整体定理:若一个定义在数域上的有限维中心除代数在所有局部域上皆可分裂,则它在全局上也分裂,即是平凡代数。由此推得她们的主定理:

任何定义在代数数域 $F$ 上的有限维中心除代数,都可以在某个循环的圆分扩张上分裂。

这些定理使得人们能够对给定数域上的所有有限维中心除代数进行系统分类。在随后的论文中,诺特进一步证明了一个更一般定理的特例:除代数 $D$ 的所有极大子域都是其分裂域。\(^\text{[251]}\) 该论文还包含著名的斯科勒姆–诺特定理,其内容是:对于定义在域 $k$ 上的有限维中心单代数,任意两个将 $ k$ 的扩张嵌入其中的同态,都是共轭的。此外,布劳尔–诺特定理 \(^\text{[252]}\) 给出了中心除代数的分裂域的刻画。\(^\text{[253]}\)

3. 遗产

诺特的研究成果至今仍在理论物理学与数学的发展中发挥着深远影响,她被公认为二十世纪最重要的数学家之一。\(^\text{[155][255]}\) 在她生前乃至今日,许多数学家都称她为有史以来最伟大的女性数学家,\(^\text{[6][7][256]}\) 其中包括帕维尔·亚历山德罗夫、赫尔曼·外尔与让·迪厄多内等人。\(^\text{[257][258][259]}\)

阿尔伯特·爱因斯坦在致《纽约时报》的信中写道:\(^\text{[5]}\)

“在当今最有权威的数学家看来,诺特小姐是自女性接受高等教育以来,最具创造力的数学天才。在代数学这一被无数天才数学家研究了几个世纪的领域中,她发现了新的方法,这些方法对当代年轻一代数学家的成长与发展具有极其重要的意义。”

在讣告中,同为代数学家的 B. L. 范德瓦尔登称诺特的数学原创力 “绝对无可比拟”;\(^\text{[260]}\) 而赫尔曼·外尔则说,诺特 “以她的工作改变了抽象代数的面貌”。\(^\text{[12]}\) 数学家与历史学家杰里米·格雷写道,任何一本抽象代数教材都能见到诺特思想的印记:“数学家们研究环论的方式——就是诺特的方式。”\(^\text{[211]}\) 如今,许多数学对象以她的名字命名,\(^\text{[211]}\) 此外还有一颗小行星——7001 Noether。\(^\text{[261]}\)

4. 参见

- 科学史上女性的时间线

- 第二代数学家列表

5. 注释

a.德语发音:[ˈnøːtɐ]

b.“Emmy” 是她的日常用名,是两个正式名字中的第二个,意为日常使用的名字。这一点可见于诺特在 1907 年提交给埃尔兰根–纽伦堡大学的履历表中。\(^\text{[1][2]}\) 有时 “Emmy” 被错误地认为是 “Amalie” 的简称,或被误写为 “Emily”;例如,李·斯莫林(Lee Smolin)在写给《现实俱乐部》的一封信中就使用了 “Emily”。\(^\text{[3]}\)

c.这个昵称并非总是出于善意。\(^\text{[77]}\)

在诺特的讣告中,赫尔曼写道:

“你的天才力量似乎超越了性别的界限,因此我们在哥廷根常带着敬畏又戏谑的口吻,以阳性称谓‘der Noether’来称呼你。”\(^\text{[40][78]}\)

d.当诺特于 1933 年被迫离开德国时,她希望大学任命马克斯·德林为她的继任者,\(^\text{[94]}\) 但他直到 1950 年才开始在那里任教。\(^\text{[93]}\)

e.关于曾炯之的死期说法不一:Kimberling(1981, p. 41)称他 “约于 1939 或 1940 年间去世”,丁、康与谭(1999)则称他于 1940 年 11 月去世,而当地报纸记录的日期是 1940 年 10 月 1 日。\(^\text{[101]}\)

f.命名法并不完全一致。

g.“代数” 一词既指数学的一个分支,也指该分支所研究的数学对象。

h.或者,等价地,一个诺特空间也可定义为其闭集族满足降链条件的拓扑空间。\(^\text{[214]}\)

i.第一个抽象环的定义由亚伯拉罕·弗兰克尔于 1914 年提出,而现今通用的定义最早由园正三在 1917 年的论文中给出。\(^\text{[219]}\)

6. 参考文献

- Noether 1983, p. iii.

- Tollmien, Cordula,《Emmy Noether (1882–1935) – Lebensläufe》,physikerinnen.de,原文存档于 2007 年 9 月 29 日,检索于 2024 年 4 月 13 日。

- Smolin, Lee(1999 年 3 月 21 日),“Lee Smolin on ‘Special Relativity: Why Can’t You Go Faster Than Light?’ by W. Daniel Hillis; Hillis Responds”,Edge.org,Edge Foundation, Inc.,原文存档于 2012 年 7 月 30 日,检索于 2012 年 3 月 6 日。

其中写道:“我想几乎没有非专业人士听说过它或它的创造者——艾米丽·诺特,一位伟大的德国数学家……这同样依赖于艾米丽·诺特的洞见:守恒量与自然法则的对称性密切相关。” - Conover, Emily(2018 年 6 月 12 日),“In her short life, mathematician Emmy Noether changed the face of physics”,Science News,原文存档于 2023 年 3 月 26 日,检索于 2018 年 7 月 2 日。

- Einstein, Albert(1935 年 5 月 1 日),“The Late Emmy Noether: Professor Einstein Writes in Appreciation of a Fellow-Mathematician”,《纽约时报》(发表于 1935 年 5 月 4 日),检索于 2008 年 4 月 13 日。在线转录版本见 MacTutor 数学史档案。

- Alexandrov 1981, p. 100.

- Kimberling 1982.

- Ne'eman, Yuval,《The Impact of Emmy Noether's Theorems on XXIst Century Physics》,载于 Teicher 1999, pp. 83–101.

- Ogilvie & Harvey 2000, p. 949.

- Weyl 1935.

- Lederman & Hill 2004, p. 73.

- Dick 1981, p. 128.

- Dick 1981, p. 4.

- Dick 1981, pp. 7–8.

- Dick 1981, pp. 9–10.

- Dick 1981, pp. 10–11.

- Dick 1981, p. 15.

- Dick 1981, pp. 15, 19–20.

- O'Connor, John J.; Robertson, Edmund F.,“Fritz Alexander Ernst Noether”,圣安德鲁斯大学 MacTutor 数学史档案。

- Dick 1981, pp. 25, 45.

- Kimberling 1981,第 5 页。

- Dick 1981,第 11–12 页。

- Dick 1981,第 15–16 页。

- Kimberling 1981,第 10 页。

- Kimberling 1981,第 8–10 页。

- Lederman 与 Hill 2004,第 71 页。

- Dick 1981,第 14 页。

- Rowe 2021,第 18 页。

- Dick 1981,第 14–15 页。

- Noether 1908。

- Dick 1981,第 16–18 页。

- Merzbach 1983,第 164 页。

- Kimberling 1981,第 10–11 页。

- Dick 1981,第 13–17 页。

- Dick 1981,第 18、24 页。

- Dick 1981,第 18 页。

- Kosmann-Schwarzbach 2011,第 44 页。

- Dick 1981,第 23 页。

- Rowe 2021,第 22 页。

- Weyl 1935。

- Dick 1981,第 23–24 页。

- Kimberling 1981,第 11–12 页。

- Dick 1981,第 18–24 页。

- Rowe 2021,第 29–35 页。

- Rowe 与 Koreuber 2020,第 27 页。

- O'Connor, John J.; Robertson, Edmund F.(2014 年 11 月),“Emmy Noether's doctoral students”,圣安德鲁斯大学 *MacTutor 数学史档案*。

- Falckenberg 1912。

- Seidelmann 1917。

- Dick 1981,第 16 页。

- Kimberling 1981,第 14 页。

- Lederman 与 Hill 2004,第 72 页。

- Rowe 与 Koreuber 2020,第 75–76 页。

- Dick 1981,第 32 页。

- Dick 1981,第 24–26 页。

- Byers 2006,第 91–92 页。

- Byers 2006,第 86 页。

- Noether 1918c,第 235 页。

- Rowe 与 Koreuber 2020,第 3 页。

- Byers 1996,第 2 页。

- Dick 1981,第 32–24 页。

- Kosmann-Schwarzbach 2011,第 49 页。

- Dick 1981,第 36–37 页。

- Dick 1981,第 188 页。

- Kimberling 1981,第 14–18 页。

- Dick 1981,第 33–34 页。

- Noether 1983。

- Noether 1921。

- Kimberling 1981,第 18 页。

- Dick 1981,第 44–45 页。

- van der Waerden 1935。

- O'Connor, John J.; Robertson, Edmund F.,“Emmy Amalie Noether”,圣安德鲁斯大学 MacTutor 数学史档案。

- Lederman 与 Hill 2004,第 74 页。

- Dick 1981,第 57–58 页。

- Kimberling 1981,第 19 页。

- Kimberling 1981,第 24 页。

- Kimberling 1981,第 24–25 页。

- Rowe 与 Koreuber 2020,第 14 页。

- Rowe 与 Koreuber 2020,第 214 页。

- Dick 1981,第 61–63 页。

- Segal 2003,第 128 页。

- Dick 1981,第 51–53 页。见第 51 页:“……Grete Hermann 于 1925 年 2 月在 E. Noether 与 E. Landau 指导下通过了考试。” 另见第 52–53 页:“1929 年,Werner Weber 获得博士学位……评审人为 E. Landau 与 E. Noether。” 第 53 页还写道:“两周后,Jakob Levitzki 接着获得博士学位……同样由 Noether 与 Landau 审查。”

- Dick 1981,第 51 页。

- Hermann 1926。

- Rowe 2021,第 99 页。

- Grell 1927。

- Hölzer 1927。

- Weber 1930。

- Levitzki 1931。

- Segal 2003,第 128–129 页。

- Dick 1981,第 53 页。

- Kimberling 1981,第 29 页。

- Deuring 1932。

- Kimberling 1981,第 40 页。

- Dick 1981,第 54 页。

- Dick 1981,第 53–54 页。

- Fitting 1933。

- Kimberling 1981,第 41 页。

- Dick 1981,第 55 页。

- Witt 1935。

- Tsen 1933。

- 《十月份甯屬要聞》,《新寧遠月刊》,第 1 卷第 3 期,西康·西昌,1940 年 11 月 25 日,第 51 页:“一日 國立西康技藝專科學校教授曾烱之博士在西康衞生院病逝。”(译文:1940 年 10 月 1 日,国立西康技艺专科学校教授曾炯之博士在西康卫生院病逝。)

- Schilling 1935。

- Dörnte 1929。

- Wichmann 1936。

- Rowe 2021,第 200 页。

- Rowe 与 Koreuber 2020,第 32 页。

- Dick 1981,第 56–57 页。

- Rowe 2021,第 x 页。

- Dick 1981,第 57 页。

- Dick 1981,第 37–49 页。

- Mac Lane 1981,第 71 页。

- Dick 1981,第 76 页。

- Dick 1981,第 46–48 页。

- Taussky 1981,第 80 页。

- Dick 1981,第 40–41 页。

- Rowe 与 Koreuber 2020,第 21、122 页。

- Dick 1981,第 37–38 页。

- Mac Lane 1981,第 77 页。

- Dick 1981,第 41 页。

- Rowe 与 Koreuber 2020,第 36、99 页。

- Dick 1981,第 38 页。

- Scharlau, Winfried,《Emmy Noether's Contributions to the Theory of Algebras》,载于 *Teicher 1999*,第 49 页。

- Dick 1981,第 63–64 页。

- Kimberling 1981,第 26 页。

- Alexandrov 1981,第 108–110 页。

- Alexandrov 1981,第 106–109 页。

- McLarty 2005。

- Dick 1981,第 72–73 页。

- Kimberling 1981,第 26–27 页。

- Hasse 1933,第 731 页。

- Dick 1981,第 74–75 页。

- Dick 1981,第 75–76 页。

- Kimberling 1981,第 28–29 页。

- Dick 1981,第 78–79 页。

- Kimberling 1981,第 30–31 页。

- Kimberling 1981,第 32–33 页。

- Dick 1981,第 80 页。

- Rowe 2021,第 222 页。

- Rowe 2021,第 223 页。

- Dick 1981,第 80–81 页。

- Dick 1981,第 85–86 页。

- Rowe 2021,第 251 页。

- Stauffer 1936。

- “Emmy Noether at the Institute for Advanced Study”,*StoryMaps*,ArcGIS,2019 年 12 月 7 日,2024 年 4 月 16 日存档,2020 年 8 月 28 日检索。

- Dick 1981,第 81–82 页。

- Dick 1981,第 81 页。

- Dick 1981,第 83 页。

- Dick 1981,第 82–83 页。

- Dick 1981,第 82 页。

- Kimberling 1981,第 34 页。

- Kimberling 1981,第 37–38 页。

- Rowe 2021,第 252 页。

- Rowe 2021,第 252、257 页。

- Kimberling 1981,第 39 页。

- Chodos, Alan(编)(2013 年 3 月),“本月物理史:1882 年 3 月 23 日——Emmy Noether 诞生”,APS News,第 22 卷第 3 期,美国物理学会,2024 年 7 月 14 日存档,2020 年 8 月 28 日检索。

- Gilmer 1981,第 131 页。

- Kimberling 1981,第 10–23 页。

- Rowe 与 Koreuber 2020,第 27–30 页。见第 27 页:“1921 年,Noether 发表了她著名的论文……[该论文] 研究了其理想满足升链条件的环。” 见第 30 页:“抽象代数中链条件的作用始于她那篇经典的 [1921] 论文,并在 [1927] 年的奠基性研究中达到顶峰。” 第 28 页指出,尽管法国数学家 “相当怀疑”,Pavel Alexandrov 与 Helmut Hasse 在 1920 年代对她的思想给予了强有力的早期支持。

- Gauss, Carl F. (1832),《Theoria residuorum biquadraticorum – Commentatio secunda》,Comm. Soc. Reg. Sci. Göttingen(拉丁文),第 7 卷,第 1–34 页。重印于 C.F. Gauss 全集,希尔德斯海姆:Georg Olms Verlag,1973 年,第 93–148 页。

- Noether 1987,第 168 页。

- Lang 2005,第 16 页,II.§1。

- Stewart 2015,第 18–19 页。

- Stewart 2015,第 182 页。

- Stewart 2015,第 183 页。

- Gowers 等 2008,第 284 页。

- Gowers 等 2008,第 699–700 页。

- Osofsky 1994。

- Zee 2016,第 89–92 页。

- Peres 1993,第 215–229 页。

- Zee 2016,第 180 页。

- Gowers 等 2008,第 285 页。

- Lang 2002,第 121 页。

- Givant 与 Halmos 2009,第 14–15 页。

- Dick 1981,第 101 页。

- Gowers 等 2008,第 801 页。

- Dieudonné 与 Carrell 1970。

- Lehrer, Gus (2015 年 1 月),《不变理论的基本定理:经典、量子与超对称》(讲义 PDF),悉尼大学,第 8 页,PDF 版本于 2025 年 2 月 9 日存档,2025 年 2 月 9 日检索。

- Schur 1968,第 45 页。

- Schur 1968。

- Reid 1996,第 30 页。

- Noether 1914,第 11 页。

- Gordan 1870。

- Weyl 1944,第 618–621 页。

- Hilbert 1890,第 531 页。

- Hilbert 1890,第 532 页。

- Dick 1981,第 16–18、155–156 页。

- Dick 1981,第 120 页。

- Stewart 2015,第 108–111 页。

- Stewart 2015,第 22–23 页。

- Stewart 2015,第 23、39 页。

- Stewart 2015,第 39、129 页。

- Stewart 2015,第 44、129、148 页。

- Stewart 2015,第 129–130 页。

- Stewart 2015,第 112–114 页。

- Stewart 2015,第 114–116、151–153 页。

- Noether 1918。

- Noether 1913。

- Swan 1969,第 148 页。

- Malle 与 Matzat 1999。

- Gowers 等 2008,第 800 页。

- Noether 1918b。

- Kosmann-Schwarzbach 2011,第 25 页。

- Lynch, Peter(2015 年 6 月 18 日),“艾米·诺特的美丽定理”,ThatsMaths,2023 年 12 月 9 日存档,2020 年 8 月 28 日检索。

- Kimberling 1981,第 13 页。

- Lederman 与 Hill 2004,第 97–116 页。

- Taylor 2005,第 268–272 页。

- Baez, John C.(2022),《深入理解诺特定理》,收录于 Read, James 与 Teh, Nicholas J.(编),《诺特定理的哲学与物理学》,剑桥大学出版社,第 66–99 页,arXiv:2006.14741,ISBN 9781108786812。

- Kosmann-Schwarzbach 2011,第 26、101–102 页。

- Atiyah 与 MacDonald 1994,第 74 页。

- Atiyah 与 MacDonald 1994,第 74–75 页。

- Gray 2018,第 294 页。

- Goodearl 与 Warfield Jr. 2004,第 1–3 页。

- Lang 2002,第 413–415 页。

- Hartshorne 1977,第 5 页。

- Atiyah 与 MacDonald 1994,第 79 页。

- Lang 2002,第 414 页。

- Lang 2002,第 415–416 页。

- Klappenecker, Andreas(2008 年秋季),《诺特归纳法》(PDF),CPSC 289《计算离散结构专题讲义》,德州农工大学,PDF 版本于 2024 年 7 月 4 日存档,2025 年 1 月 14 日检索。

- Gilmer 1981,第 133 页。

- Rowe 2021,第 xvi 页。

- Noether 1927。

- Noether 1983,第 13 页。

- Rowe 2021,第 96 页。

- Rowe 2021,第 286–287 页。

- Noether 1983,第 14 页。

- Noether 1923。

- Noether 1923b。

- Noether 1924。

- Cox、Little 与 O'Shea 2015,第 121 页。

- Noether 1915。

- Fleischmann 2000,第 24 页。

- Fleischmann 2000,第 25 页。

- Fogarty 2001,第 5 页。

- Noether 1926。

- Haboush 1975。

- Hubbard 与 West 1991,第 204 页。

- Hilton 1988,第 284 页。

- Dick 1981,第 173 页。

- Dick 1981,第 174 页。

- Hirzebruch, Friedrich,《Emmy Noether 与拓扑学》,见 Teicher 1999,第 57–61 页。

- Hopf 1928。

- Dick 1981,第 174–175 页。

- Noether 1926b。

- Hirzebruch, Friedrich,《Emmy Noether 与拓扑学》,见 Teicher 1999,第 63 页。

- Hirzebruch, Friedrich,《Emmy Noether 与拓扑学》,见 Teicher 1999,第 61–63 页。

- Noether 1929。

- Rowe 2021,第 127 页。

- van der Waerden 1985,第 244 页。

- Lam 1981,第 152–153 页。

- Brauer、Hasse 与 Noether 1932。

- Noether 1933。

- Brauer 与 Noether 1927。

- Roquette 2005,第 6 页。

- “Emmy–Noether 校区(ENC)”,齐根大学,2024 年 12 月 7 日存档,2024 年 12 月 6 日检索。

- Plumer, Brad(2016 年 3 月 23 日),“艾米·诺特革新了数学——却一生都在与性别歧视斗争”,*Vox*,2024 年 9 月 7 日存档,2024 年 11 月 2 日检索。

- James 2002,第 321 页。

- Dick 1981,第 154 页。

- Dick 1981,第 152 页。

- Noether 1987,第 167 页。

- Dick 1981,第 100 页。

- Schmadel 2003,第 270 页。

7. 资料来源

- Alexandrov, Pavel S.(1981),〈怀念艾米·诺特〉载于 Brewer, James W. 与 Smith, Martha K.(编),《艾米·诺特:她的生平与工作致敬集》,纽约:Marcel Dekker,第 99–111 页,ISBN 978-0-8247-1550-2,OCLC 7837628。

- Atiyah, Michael;MacDonald, Ian G.(1994),《交换代数导论》,Addison-Wesley 与 Avalon Publishing 出版社,ISBN 978-0201407518。

- Byers, Nina(1996 年 12 月),〈E. 诺特发现对称性与守恒定律之间深层联系〉,载于《艾米·诺特遗产研讨会论文集》,以色列:巴伊兰大学,arXiv:physics/9807044,Bibcode:1998physics...7044B。

- Byers, Nina(2006),〈艾米·诺特〉,载于 Byers, Nina 与 Williams, Gary(编),《走出阴影:20 世纪女性对物理学的贡献》,剑桥大学出版社,ISBN 978-0-521-82197-1。

- Cox, David A.; Little, John B.; O'Shea, Donal(2015),《理想、代数簇与算法:计算代数几何与交换代数导论》,本科数学教材系列,第 4 版,Springer,doi:10.1007/978-3-319-16721-3,ISBN 978-3-319-16721-3。

- Deuring, Max(1932),〈论代数函数的算术理论〉,《数学年刊》,第 106 卷第 1 期:77–102,doi:10.1007/BF01455878。

- Dick, Auguste(1981),《艾米·诺特:1882–1935》,H.I. Blocher 英译,波士顿:Birkhäuser,doi:10.1007/978-1-4684-0535-4,ISBN 978-3-7643-3019-4。

- Ding, Shisun;Kang, Ming-Chang;Tan, Eng-Tjioe(1999),〈曾炯之(1898–1940)与曾氏定理〉,《落基山数学期刊》,第 29 卷第 4 期:1237–1269,doi:10.1216/rmjm/1181070406,ISSN 0035-7596,MR 1743370。

- Dieudonné, Jean A.; Carrell, James B.(1970),〈不变理论:古典与现代〉,第 4 卷第 1 期:1–80,doi:10.1016/0001-8708(70)90015-0,ISSN 0001-8708,MR 0255525。

- Dörnte, Wilhelm(1929),〈关于广义群概念的研究〉,《数学杂志》,第 29 卷第 1 期:1–19,doi:10.1007/BF01180515。

- Falckenberg, Hans(1912),《非线性微分方程解的分支》(博士论文,德文)。

- Fitting, Hans(1933),〈阿贝尔群自同构环理论及其在非交换群中的类似〉,《数学年刊》,第 107 卷第 1 期:514–542,doi:10.1007/BF01448909。

- Fleischmann, Peter(2000),〈有限群不变理论中的诺特界〉,《数学进展》,第 156 卷第 1 期:23–32,doi:10.1006/aima.2000.1952,MR 1800251。

- Fogarty, John(2001),〈关于有限群多项式不变量的诺特界〉,《美国数学学会电子研究通告》,第 7 卷第 2 期:5–7,doi:10.1090/S1079-6762-01-00088-9,MR 1826990。

- Gilmer, Robert(1981),〈交换环论〉,见 Brewer, James W. 与 Smith, Martha K.(编),《艾米·诺特:她的生平与工作致敬集》,纽约:Marcel Dekker,第 131–143 页,ISBN 978-0-8247-1550-2。

- Givant, Steven;Halmos, Paul Richard(2009),《布尔代数导论》,Springer 出版社,ISBN 978-0-387-40293-2。

- Goodearl, Ken R.; Warfield Jr., R. B.(2004),《非交换诺特环导论》,伦敦数学学会学生教材系列(第 2 版),剑桥大学出版社,ISBN 978-0-511-21192-8。

- Gordan, Paul(1870),〈二元形式的同时系统〉,《数学年刊》,第 2 卷第 2 期:227–280,doi:10.1007/BF01444021,S2CID 119558943,2014 年 9 月 3 日存档。

- Gowers, Timothy;Barrow-Green, June;Leader, Imre(编)(2008),《普林斯顿数学指南》,普林斯顿大学出版社,ISBN 978-0-691-11880-2。

- Gray, Jeremy(2018),《抽象代数史》,Springer 本科数学系列,Springer 出版社,doi:10.1007/978-3-319-94773-0,ISBN 978-3-319-94772-3。

- Grell, Heinrich(1927),〈不同环的理想之间的关系〉,《数学年刊》,第 97 卷第 1 期:490–523,doi:10.1007/BF01447879。

- Haboush, William J.(1975),〈约化群是几何约化的〉,《数学年刊》,第 102 卷第 1 期:67–83,doi:10.2307/1970974,JSTOR 1970974。

- Hasse, Helmut(1933),〈代数数域上 R. Brauer 代数类群的结构〉,《数学年刊》,第 107 卷第 1 期:731–760,doi:10.1007/BF01448916,S2CID 128305900,2016 年 3 月 5 日存档。

- Hartshorne, Robin(1977),《代数几何》,研究生数学教材系列,柏林、纽约:Springer-Verlag,ISBN 978-0-387-90244-9,MR 0463157,Zbl 0367.14001。

- Hermann, Grete(1926),〈多项式理想理论中有限步问题(利用已故库尔特·亨策尔特的定理)〉,《数学年刊》(,第 95 卷第 1 期:736–788,doi:10.1007/BF01206635。

- Hilbert, David(1890 年 12 月),〈关于代数形式理论〉,《数学年刊》,第 36 卷第 4 期:473–534,doi:10.1007/BF01208503,S2CID 179177713,2014 年 9 月 3 日存档。

- Hilton, Peter(1988),〈本世纪同调与同伦理论的简短主观史〉,《数学杂志》,第 60 卷第 5 期:282–291,doi:10.1080/0025570X.1988.11977391,JSTOR 2689545。

- Hölzer,Rudolf(1927),〈关于初等环的理论〉,《数学年刊》,第 96 卷第 1 期:719–735,doi:10.1007/BF01209197。

- Hopf, Heinz(1928),〈欧拉–庞加莱公式的推广〉,《哥廷根科学院数学物理学部通报》,第 2 期:127–136。

- Hubbard, John H.; West, Beverly H.(1991),《微分方程:动力系统方法·第二部分:高维系统》,应用数学教材系列,第 5 卷,Springer 出版社,ISBN 978-0-38-794377-0。

- James, Ioan(2002),〈艾米·诺特(1882–1935)〉,载于《杰出数学家:从欧拉到冯·诺依曼》,剑桥大学出版社,第 321–326 页,ISBN 978-0-521-81777-6。

- Kimberling, Clark(1981),〈艾米·诺特及其影响〉,载于 Brewer, James W. 与 Smith, Martha K.(编),《艾米·诺特:她的生平与工作致敬集》,纽约:Marcel Dekker,第 3–61 页,ISBN 978-0-8247-1550-2。

- Kimberling, Clark(1982 年 3 月),〈艾米·诺特:史上最伟大的女数学家〉(PDF),《数学教师》,第 84 卷第 3 期,弗吉尼亚州雷斯顿:美国数学教师协会出版,第 246–249 页,doi:10.5951/MT.75.3.0246。

- Kosmann-Schwarzbach, Yvette(2011),《诺特定理:二十世纪的不变性与守恒定律》,数学与物理科学史料与研究系列,由 Bertram Eugene Schwarzbach 翻译,Springer 出版社,doi:10.1007/978-0-387-87868-3,ISBN 978-0-387-87867-6。

- Lam, Tsit Yuen(1981),〈表示论〉,载于 Brewer, James W.; Smith, Martha K.(编),《艾米·诺特:她的生平与工作致敬集》,纽约:Marcel Dekker,第 145–156 页,ISBN 978-0-8247-1550-2。

- Lang, Serge(2002),《代数学》(第 3 版),Springer-Verlag,ISBN 978-1-4613-0041-0。

- Lang, Serge(2005),《本科代数学》(第 3 版),柏林、纽约:Springer-Verlag,ISBN 978-0-387-22025-3。

- Lederman, Leon M.; Hill, Christopher T.(2004),《对称与美丽的宇宙》,阿默斯特:Prometheus Books,ISBN 978-1-59102-242-8。

- Levitzki, Jakob(1931),〈关于完全可约环与子环〉(,《数学杂志》,第 33 卷第 1 期:663–691,doi:10.1007/BF01174374。

- Mac Lane, Saunders(1981),〈1831–1933 年哥廷根大学的数学〉,载于 Brewer, James W.; Smith, Martha K.(编),《艾米·诺特:她的生平与工作致敬集》,纽约:Marcel Dekker,第 65–78 页,ISBN 978-0-8247-1550-2。

- Malle, Gunter;Matzat, Bernd Heinrich(1999),《逆伽罗瓦理论》,Springer 数学专著系列,柏林、纽约:Springer-Verlag,ISBN 978-3-540-62890-3,MR 1711577。

- Merzbach, Uta C.(1983),〈艾米·诺特:历史背景〉,载于 Srinivasan, Bhama;Sally, Judith D.(编),《布林茅尔的艾米·诺特:纪念诺特百年诞辰女性数学家协会研讨会论文集》,纽约:Springer,第 161–171 页,doi:10.1007/978-1-4612-5547-5_12,ISBN 978-1-4612-5547-5。

- McLarty, Colin(2005),〈“品味差” 作为鲜明性格特征:艾米·诺特与德国独立社会民主党〉,《科学与语境》,第 18 卷第 3 期:429–450,doi:10.1017/S0269889705000608。

- Noether, Gottfried E.(1987),载于 Grinstein, L.S.; Campbell, P.J.(编),《数学界的女性》,纽约:Greenwood Press,ISBN 978-0-313-24849-8。

- Noether, Max(1914),〈保尔·戈尔丹〉,《数学年刊》,第 75 卷第 1 期:1–41,doi:10.1007/BF01564521,S2CID 179178051,2014 年 9 月 4 日存档。

- Ogilvie, Marilyn;Harvey, Joy(2000),《科学中的女性传记词典:从古代到二十世纪中叶的开创人生》,第 2 卷(L–Z),纽约与伦敦:Routledge,ISBN 978-0-2038-0145-1。

- Osofsky, Barbara L.(1994),〈诺特–拉斯克主分解定理再探〉,《美国数学月刊》,第 101 卷第 8 期:759–768,doi:10.1080/00029890.1994.11997022。

- Peres, Asher(1993),《量子理论:概念与方法》,Kluwer 出版社,ISBN 0-7923-2549-4。

- Reid, Constance(1996),《希尔伯特》,纽约:Springer,ISBN 0-387-94674-8。

- Roquette, Peter(2005),《从历史视角看布劳尔–哈塞–诺特定理》,《海德堡科学院数学-自然科学部文集》(第 15 卷),CiteSeerX 10.1.1.72.4101,MR 2222818,Zbl 1060.01009。

- Rowe, David E.(2021),《艾米·诺特:非凡的数学家》,瑞士查姆:Springer,ISBN 978-3-030-63810-8。

- Rowe, David E.; Koreuber, Mechthild(2020),《以她自己的方式证明:艾米·诺特的数学人生》,瑞士查姆:Springer,ISBN 978-3-030-62811-6。

- Schmadel, Lutz D.(2003),《小行星命名词典》(第 5 修订增订版),柏林:Springer-Verlag,ISBN 978-3-540-00238-3。

- Schur, Issai(1968),由 Helmut Grunsky 编,《不变理论讲义》,柏林、纽约:Springer-Verlag,ISBN 978-3-540-04139-9,MR 0229674。

- Segal, Sanford L.(2003),《纳粹统治下的数学家》,普林斯顿大学出版社,ISBN 978-0-69-100451-8。

- Seidelmann, Fritz(1917),〈任意有理域内的三次与四次方程全集〉,《数学年刊》,第 78 卷第 1–4 期:230–233,doi:10.1007/BF01457100,hdl:2027/uc1.b2611861。

- Schilling, Otto(1935),〈关于超复数算术系统与代数数域之间的某些关系〉,《数学年刊》,第 111 卷第 1 期:372–398,doi:10.1007/BF01472227。

- Stauffer, Ruth(1936 年 7 月),〈在可分正规扩域中构造正规基〉,《美国数学杂志》,第 58 卷第 3 期:585–597,doi:10.2307/2370977,JSTOR 2370977。

- Stewart, Ian(2015),《伽罗瓦理论》(第 4 版)(*Galois Theory*, 4th ed.),CRC Press,ISBN 978-1-4822-4582-0。

- Swan, Richard G.(1969),〈不变有理函数与 Steenrod 的一个问题〉,《数学发明》,第 7 卷第 2 期:148–158,doi:10.1007/BF01389798,S2CID 121951942。

- Taussky, Olga(1981),〈我对艾米·诺特的个人回忆〉,载于 Brewer, James W.; Smith, Martha K.(编),《艾米·诺特:她的生平与工作致敬集》,纽约:Marcel Dekker,第 79–92 页,ISBN 978-0-8247-1550-2。

- Taylor, John R.(2005),《经典力学》,University Science Books,ISBN 978-1-8913-8922-1。

- Teicher, Mina(编)(1999),《艾米·诺特的遗产》,《以色列数学会议论文集》,巴伊兰大学、美国数学学会与牛津大学出版社联合出版,ISBN 978-0-19-851045-1,OCLC 223099225。

- Tsen, Chiungtze C.(1933),〈函数域上的除环〉,《哥廷根科学院数学物理学部通报》(德文),1933 年:335–339。

- van der Waerden, B. L.(1935),〈艾米·诺特讣告〉,《数学年刊》,第 111 卷第 1 期:469–474,doi:10.1007/BF01472233,S2CID 179178055。收录于 Dick(1981)。

- ———(1985),《代数学史:从花剌子米到艾米·诺特》,柏林:Springer-Verlag,doi:10.1007/978-3-642-51599-6,ISBN 978-0-387-13610-3。

- Weber, Werner(1930 年 12 月),〈任意自然数由二次型表示的理想论诠释〉,《数学年刊》,第 102 卷第 1 期:740–767,doi:10.1007/BF01782375。

- Weyl, Hermann(1935),〈艾米·诺特〉,《数学文献》(*Scripta,第 3 卷第 3 期:201–220。重印于 Dick(1981)附录。

- ———(1944),〈大卫·希尔伯特及其数学工作〉,《美国数学学会通报》,第 50 卷第 9 期:612–654,doi:10.1090/S0002-9904-1944-08178-0,MR 0011274。

- Wichmann, Wolfgang(1936),〈p 进理论在非交换代数中的应用〉,《数学月刊》,第 44 卷第 1 期:203–224,doi:10.1007/BF01699316。

- Witt, Ernst(1935),〈超复数中的黎曼–罗赫定理与 ζ 函数〉,《数学年刊》,第 110 卷第 1 期:12–28,doi:10.1007/BF01448015。

- Zee, Anthony(2016),《物理学家的群论精要》,普林斯顿大学出版社,ISBN 978-0-691-16269-0。

艾米·诺特的代表作选录

- Noether, Emmy(1908),〈关于三元四次形式的不变量系统的构造〉,《纯粹与应用数学杂志》,1908 年(第 134 卷),德国:第 23–90 页,附两张表,doi:10.1515/crll.1908.134.23,S2CID 119967160,2013 年 3 月 8 日存档。

- ———(1913),〈有理函数域〉,《德国数学家协会报告》(德文),第 22 卷:316–319,2013 年 3 月 8 日存档。

- ———(1915),〈有限群不变量的有限性定理〉(PDF),《数学年刊》(德文),第 77 卷第 1 期:89–92,doi:10.1007/BF01456821,S2CID 121213008。

- ———(1918),〈具有预定群的方程〉,《数学年刊》(德文),第 78 卷第 1–4 期:221–229,doi:10.1007/BF01457099,S2CID 122353858,2014 年 9 月 3 日存档。

- ———(1918b),〈不变变分问题〉,《哥廷根皇家科学院通报》(德文),第 918 卷第 3 期,第 235–257 页,由 M.A. Tavel 英译,arXiv:physics/0503066,Bibcode:1971TTSP....1..186N,doi:10.1080/00411457108231446,S2CID 119019843。

- ———(1918c),〈不变变分问题〉(德文原文重印版),《哥廷根皇家科学院通报》(第 918 卷),哥廷根,第 235–257 页,2008 年 7 月 5 日存档;附 Tavel 英译链接。

- ———(1921),〈环域中的理想论〉,《数学年刊》(德文),第 83 卷第 1 期:24–66,Bibcode:1921MatAn..83...24N,doi:10.1007/bf01464225,S2CID 121594471,2014 年 9 月 3 日(PDF)存档。

- ———(1923),〈关于多项式理想与结式的理论〉,《数学年刊》(德文),第 88 卷第 1–2 期:53–79,doi:10.1007/BF01448441,S2CID 122226025。

- ———(1923b),〈消元理论与一般理想理论〉(PDF),《数学年刊》(德文),第 90 卷第 3–4 期,德国,第 229–261 页,doi:10.1007/BF01455443,S2CID 121239880。

- ———(1924),〈消元理论与理想理论〉,《德国数学家协会年报》(德文),第 33 卷:116–120,2013 年 3 月 8 日存档。

- ———(1926),〈特征为 p 的有限线性群不变量有限性定理的证明〉,《科学协会通报》(德文):28–35,2013 年 3 月 8 日存档。

- ———(1926b),〈从群论推导初等因子理论〉,《德国数学家协会年报》(德文),第 34 卷(第二部分):104,2013 年 3 月 8 日存档。

- ———(1927),〈代数数与函数域中理想理论的抽象结构〉,《数学年刊》(德文),第 96 卷第 1 期:26–61,doi:10.1007/BF01209152,S2CID 121288299,2014 年 9 月 3 日(PDF)存档。

- Brauer, Richard;Noether, Emmy(1927),〈不可约表示的最小分裂域〉,《普鲁士科学院会议报告》(德文):221–228。

- Noether, Emmy(1929),〈超复数量与表示论〉,《数学年刊》(德文),第 30 卷第 1 期:641–692,doi:10.1007/BF01187794,S2CID 120464373,2016 年 3 月 29 日存档。

- Brauer, Richard;Hasse, Helmut;Noether, Emmy(1932),〈代数理论中一个主要定理的证明〉,1932 年(第 167 卷):399–404,doi:10.1515/crll.1932.167.399,S2CID 199545542。

- Noether, Emmy(1933),〈非交换代数〉,《数学杂志》(德文),第 37 卷第 1 期:514–541,doi:10.1007/BF01474591,S2CID 186227754。

- ———(1983),Jacobson, Nathan(编),《论文集》,柏林、纽约:Springer-Verlag(德文),第 viii, 777 页,ISBN 978-3-540-11504-5,MR 0703862。

8. 延伸阅读

书籍

- Phillips, Lee(2024),《爱因斯坦的导师:艾米·诺特与现代物理学的诞生》,PublicAffairs,ISBN 9781541702974。

- Hasse, Helmut;Noether, Emmy(2006),由 Franz Lemmermeyer 与 Peter Roquette 编,《赫尔穆特·哈塞与艾米·诺特——1925–1935 年通信集》(德文原名:Helmut Hasse und Emmy Noether – Die Korrespondenz 1925–1935)(PDF),哥廷根大学出版社,doi:10.17875/gup2006-49,ISBN 978-3-938616-35-2。

文章

- Angier, Natalie(2012 年 3 月 26 日),〈你从未听说过的伟大数学家〉,《纽约时报》,检索于 2024 年 1 月 27 日。

- Blue, Meredith(2001),〈伽罗瓦理论与诺特问题〉(PDF),第 34 届美国数学协会(MAA)佛罗里达分会年会论文集,原始 PDF 于 2008 年 5 月 29 日存档,2018 年 6 月 9 日检索。

- Phillips, Lee(2015 年 5 月 26 日),〈那位改变物理学进程却找不到工作的女数学家〉,《Ars Technica》,加利福尼亚:Condé Nast,检索于 2024 年 1 月 27 日。

- 〈数学中的女性特别专刊〉(PDF),《美国数学学会通告》,第 38 卷第 7 期,普罗维登斯:美国数学学会,1991 年 9 月,第 701–773 页,ISSN 0002-9920。

- Shen, Qinna(2019 年 9 月),〈来自纳粹德国的流亡学者:艾米·诺特与布林茅尔学院〉,《数学才智》,第 41 卷第 3 期:52–65,doi:10.1007/s00283-018-9852-0,S2CID 128009850。

网络传记

- Byers, Nina(2001 年 3 月 16 日),〈艾米·诺特〉,载于《二十世纪女性对物理学的贡献》,加州大学洛杉矶分校(UCLA),2008 年 2 月 12 日存档。

- Taylor, Mandie(2023 年 2 月 22 日),〈艾米·诺特〉,《女性数学家传记》,阿格尼斯·斯科特学院。

- Chown, Marcus(2025 年 3 月 5 日),〈艾米·诺特:教会爱因斯坦的天才〉,《Prospect》。

9. 外部链接

- 艾米·诺特相关资源,数学家族谱项目

论文与文献

- 诺特申请进入埃尔朗根-纽伦堡大学的入学申请书,以及三份个人履历表,来源:历史学家 Cordula Tollmien 网站(德文版)。

- 诺特致布林茅尔学院校长玛丽恩·爱德华兹·帕克的信件——收藏于布林茅尔学院图书馆特别藏品部。

多媒体资料

- BBC《In Our Time》节目中的音频专题:艾米·诺特。

- 由汉娜·昆施拍摄的诺特照片——收藏于布林茅尔学院图书馆特别藏品部。

- 诺特的照片——德国奥伯沃尔法赫数学研究所照片档案。

- 诺特同事与友人的照片——取自克拉克·金伯林的网站。

友情链接: 超理论坛 | ©小时科技 保留一切权利