詹姆斯·查德威克(James Chadwick)(综述)

贡献者: 待更新

本文根据 CC-BY-SA 协议转载翻译自维基百科相关文章。

詹姆斯·查德威克爵士(James Chadwick,1891 年 10 月 20 日-1974 年 7 月 24 日)是英国核物理学家,因发现中子于 1935 年获得诺贝尔物理学奖。1941 年,他撰写了《MAUD 报告》的最终稿,促使美国政府开始认真进行原子弹研究工作。二战期间,他担任英国参与曼哈顿计划团队的负责人。由于在核物理领域的成就,他于 1945 年在英国被授予爵士荣誉。

查德威克于 1911 年毕业于曼彻斯特维多利亚大学,在那里师从被誉为 “核物理之父” 的欧内斯特·卢瑟福。在曼彻斯特,他继续在卢瑟福的指导下学习,并于 1913 年获得硕士学位。同年,查德威克获得了 1851 年皇家博览会委员会颁发的 1851 年研究奖学金。他选择前往柏林在汉斯·盖革手下研究β射线。利用盖革新近研发的盖革计数器,查德威克能够证明β射线产生的是连续谱,而非此前认为的离散谱。第一次世界大战在欧洲爆发时,他仍在德国,之后在鲁勒本拘留营度过了四年。

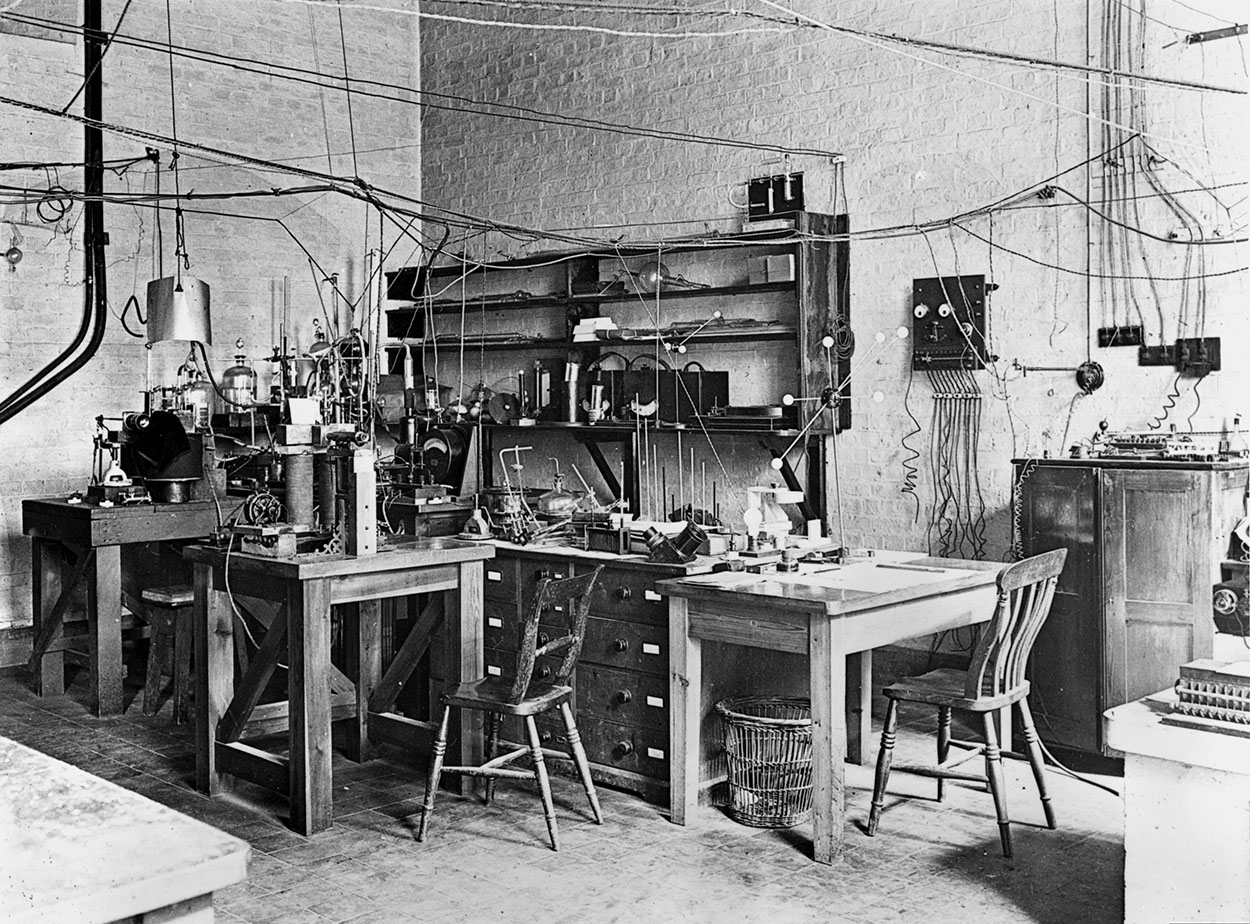

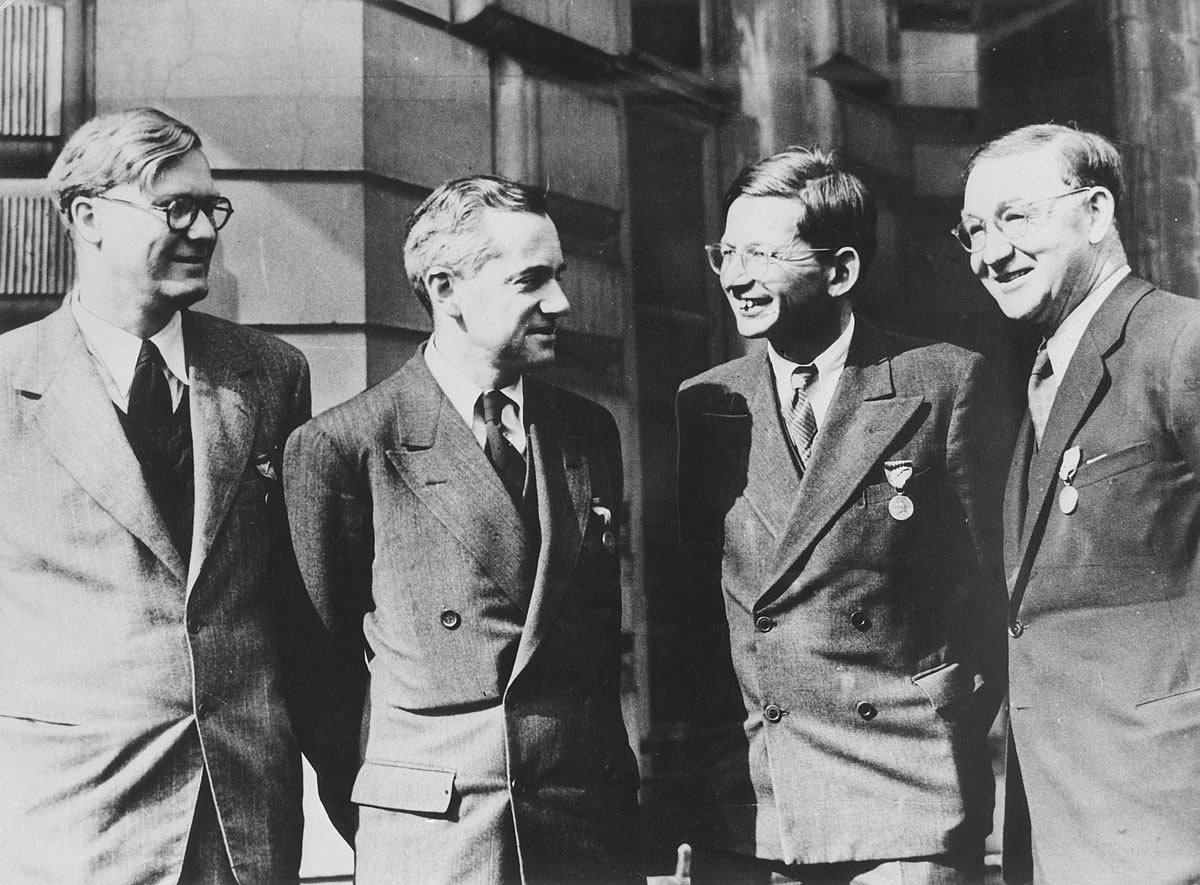

战争结束后,查德威克追随卢瑟福来到剑桥大学卡文迪许实验室,在卢瑟福的指导下于 1921 年 6 月在剑桥冈维尔与凯斯学院获得博士学位。他在卡文迪许实验室担任卢瑟福的助理研究主任超过十年,当时该实验室是世界上最重要的物理研究中心之一,吸引了约翰·考克饶夫特、诺曼·费瑟、马克·奥利芬特等学生前来求学。在发现中子后,查德威克测量了中子的质量。他预见到中子将在抗击癌症中成为一项重要武器。1935 年,查德威克离开卡文迪许实验室,成为利物浦大学物理学教授,他改造了陈旧的实验室,并通过安装回旋加速器,将其建设成为核物理研究的重要中心。

1. 教育与早年生活

詹姆斯·查德威克于 1891 年 10 月 20 日出生在柴郡博林顿,\(^\text{[4][5]}\) 是纺棉工约翰·约瑟夫·查德威克与家庭女佣安妮·玛丽·诺尔斯的长子。他以祖父詹姆斯的名字命名。1895 年,他的父母搬到曼彻斯特,将他留在外祖父母家照顾。他曾就读于博林顿十字小学,并曾获得曼彻斯特文法学校的奖学金,但由于家庭仍需支付少量费用而负担不起,不得不放弃这一机会。随后,他进入曼彻斯特男孩中央文法学校就读,并在那里与父母团聚。当时他已有两个弟弟,哈里和休伯特;他还有一个妹妹在婴儿时期便夭折。16 岁时,他参加了两场大学奖学金考试,并双双获得。\(^\text{[6][7]}\)

1908 年,查德威克选择进入曼彻斯特维多利亚大学就读。他原本打算学习数学,但误选了物理专业。和大多数学生一样,他住在家里,每天步行往返于家和大学之间,单程 4 英里(6.4 公里)。在第一学年结束时,他获得了赫金伯顿奖学金,用于继续学习物理。当时物理系由欧内斯特·卢瑟福领导,他会给毕业班学生分配研究项目,查德威克被指派设计一种方法,用以比较两种不同放射源的放射能量。卢瑟福的想法是以 1 克(0.035 盎司)镭的放射活度作为测量单位,这一单位后来被称为 “居里”。卢瑟福提出的方法不可行——查德威克知道这一点,但不敢告诉卢瑟福——于是他继续尝试,最终设计出了所需的方法。这项结果成为查德威克的第一篇论文,由他与卢瑟福合作,于 1912 年发表。\(^\text{[8]}\)1911 年,他以一等荣誉毕业。\(^\text{[9]}\)

在设计出测量伽马射线的方法后,查德威克接着测量了伽马射线在不同气体和液体中的吸收情况。这一次,研究结果以他个人名义单独发表。他于 1912 年获得理学硕士(MSc)学位,并被任命为拜尔研究员。第二年,他获得了 1851 年博览会奖学金,使他能够前往欧洲大陆的大学继续学习和研究。他选择于 1913 年前往柏林的帝国物理技术研究院,在汉斯·盖革的指导下研究β射线。\(^\text{[10]}\) 借助盖革新近研发的盖革计数器(其测量精度高于早期的摄影技术),他能够证明β射线并不像此前认为的那样产生离散谱线,而是产生在某些区域有峰值的连续谱。\(^\text{[11][12][13][14]}\) 爱因斯坦曾在参观盖革实验室时对查德威克说:“我可以单独解释其中任何一个现象,但我无法同时解释这两个现象。”\(^\text{[13]}\) 这一连续谱现象在许多年里仍然是一个未解之谜。\(^\text{[15]}\)

2. 研究员

剑桥时期

查德威克的克拉克–麦克斯韦奖学金于 1923 年到期,由俄罗斯物理学家彼得·卡皮查接替。英国科学与工业研究部顾问委员会主席威廉·麦考密克爵士安排查德威克担任卢瑟福的助理研究主任。在这一职位上,查德威克协助卢瑟福挑选博士研究生。在接下来的几年里,这些学生包括约翰·考克饶夫特、诺曼·费瑟和马克·奥利芬特,他们后来都与查德威克建立了深厚的友谊。由于许多学生入学时并不清楚自己想研究什么课题,卢瑟福和查德威克会为他们推荐研究方向。查德威克还负责编辑实验室产出的所有论文。\(^\text{[23]}\)

1925 年,查德威克结识了利物浦一位股票经纪人的女儿艾琳·斯图尔特–布朗。两人在同年 8 月结婚,\(^\text{[23]}\) 卡皮查担任伴郎。这对夫妇于 1927 年 2 月迎来了双胞胎女儿乔安娜和朱迪思。\(^\text{[25]}\)

在研究中,查德威克继续探索原子核结构。1925 年,自旋概念的提出使物理学家能够解释塞曼效应,但同时也带来了未解的异常现象。当时,人们认为原子核是由质子和电子组成的,因此例如质量数为 14 的氮核被认为包含 14 个质子和 7 个电子。这使其质量和电荷正确,但自旋却不正确。\(^\text{[26]}\)

1928 年在剑桥举行的一次关于β粒子和伽马射线的会议上,查德威克再次见到了盖革。盖革带来了由他的博士后学生瓦尔特·穆勒改进的新型盖革计数器。自战争以来,查德威克一直没有使用过盖革计数器,而新型的盖革–穆勒计数器相较于剑桥当时使用的闪烁技术(依赖人眼观测)而言,可能是一个重大进步。其主要缺点在于,它会同时探测α、β和γ射线,而卡文迪许实验室通常用于实验的镭会同时发射这三种射线,因此不适合查德威克的研究需求。然而,钋只发射α粒子,于是莉泽·迈特纳从德国寄给查德威克大约 2 毫居里(约 0.5 微克)的钋样品供其研究使用。\(^\text{[27][28]}\)

在德国,瓦尔特·玻特和他的学生赫伯特·贝克尔使用钋以α粒子轰击铍,产生了一种异常形式的射线。查德威克让他的澳大利亚 1851 年博览会奖学金生休·韦伯斯特重复了他们的实验结果。对查德威克来说,这证明了他和卢瑟福多年来一直假设的东西:中子,即一种没有电荷的理论核粒子。\(^\text{[27]}\)

随后在 1932 年 1 月,费瑟向查德威克报告了另一个令人惊讶的实验结果。弗雷德里克和伊雷娜·居里使用钋和铍作为他们认为是伽马射线的射线源,从石蜡中打出了质子。卢瑟福和查德威克对此持不同意见;他们认为质子的质量太大,不可能被伽马射线打出。但中子只需要很少的能量就能产生相同的效果。在罗马,埃托雷·马约拉纳也得出了相同的结论:居里夫妇实际上已经发现了中子,只是他们自己还没有意识到这一点。\(^\text{[29]}\)

查德威克放下了自己所有其他事务,全力投入到证明中子存在的研究中,由费瑟协助 \(^\text{[30]}\),经常工作到深夜。他设计了一个简单的装置,由一个圆柱体组成,内置钋射线源和铍靶,产生的射线可以直接照射到诸如石蜡之类的材料上。被击出的粒子是质子,这些质子会进入一个小型电离室,通过示波器进行探测。\(^\text{[29]}\)

1932 年 2 月,在使用中子实验仅约两周后,\(^\text{[16]}\) 查德威克向《自然》杂志投去了一封题为《可能存在的中子》的信件。\(^\text{[31]}\) 同年 5 月,他向《皇家学会 A 辑会刊》提交了详细阐述研究结果的论文《中子的存在》。\(^\text{[32][33]}\) 他对中子的发现是理解原子核结构的一个重要里程碑。在阅读查德威克的论文后,罗伯特·巴彻和爱德华·康登意识到,当时理论中的一些异常现象(如氮的自旋问题)如果将中子视为自旋为 1/2 的粒子,则可以得到解释,同时也意味着一个氮原子核由 7 个质子和 7 个中子组成。\(^\text{[34][35]}\)

理论物理学家尼尔斯·玻尔和维尔纳·海森堡曾探讨过中子是否可能像质子和电子一样是一种基本核粒子,而不是质子–电子对。\(^\text{[36][37][38][39]}\) 海森堡证明,中子最好被描述为一种新的核粒子,\(^\text{[38][39]}\) 但其确切本质仍不明确。在 1933 年的贝克讲座中,查德威克估计中子的质量约为 1.0067 Da。由于质子和电子的总质量是 1.0078 Da,这意味着如果中子是质子–电子复合体,其结合能约为 2 MeV,这在数值上看似合理,\(^\text{[40]}\) 尽管很难理解一个结合能如此之小的粒子为何能保持稳定。\(^\text{[39]}\) 然而,要估算如此微小的质量差,需要极具挑战性的精密测量,而在 1933 至 1934 年期间得出了数个相互矛盾的结果。弗雷德里克和伊雷娜·居里使用α粒子轰击硼时,得出中子质量较大的结果,而加州大学欧内斯特·劳伦斯的团队则得出了较小的结果。\(^\text{[41]}\)

随后,从纳粹德国逃亡出来、在卡文迪许实验室读研究生的莫里斯·戈德哈伯向查德威克建议,可以利用 208Tl(当时称作钍 C")发射的 2.6 MeV 伽马射线光致解离氘核来测定中子质量: $$ {}^{2}_{1}\text{D} + \gamma \rightarrow {}^{1}_{1}\text{H} + n~ $$ 通过这一过程便可以准确测定中子的质量。查德威克和戈德哈伯尝试了这一方法,发现可行。\(^\text{[42][43][44]}\) 他们测量到产生的质子的动能为 1.05 MeV,此时方程中的未知量便是中子的质量。查德威克和戈德哈伯据此计算得出中子质量为 1.0084 或 1.0090 原子单位,具体取决于所使用的质子和氘核质量数据。\(^\text{[45][44]}\)(目前公认的中子质量为 1.00866 Da。)这一质量数值表明中子的质量太大,不可能是质子–电子对。\(^\text{[45]}\)

由于发现了中子,查德威克于 1932 年获英国皇家学会休斯奖章,1935 年获诺贝尔物理学奖,1950 年获科普利奖章,1951 年获富兰克林奖章。\(^\text{[7]}\) 他对中子的发现使得通过慢中子俘获并伴随β衰变在实验室中制造比铀更重的元素成为可能。与带正电的α粒子不同,α粒子会被其他原子核中的电力排斥,而中子不需要克服任何库仑势垒,因此可以穿透并进入甚至像铀这样最重元素的原子核中。这激励了恩里科·费米研究慢中子与原子核碰撞引发的核反应,费米因此项工作于 1938 年获得诺贝尔奖。\(^\text{[46]}\)

为了说明查德威克在 1914 年报告的β射线连续谱,沃尔夫冈·泡利于 1930 年 12 月 4 日提出了另一种粒子的存在。由于β射线的能量并未完全被测量到,似乎违反了能量守恒定律,但泡利认为,如果有另一种尚未被发现的粒子参与,能量守恒可以得以维持。\(^\text{[47]}\) 泡利也将这种粒子称为 “中子”,但它显然与查德威克发现的中子不同。费米将其改名为 “中微子”,在意大利语中意为 “小中子”。\(^\text{[48]}\)1934 年,费米提出了β衰变理论,解释了从原子核中发射出来的电子是由于中子衰变为质子、电子和中微子时产生的。\(^\text{[49][50]}\) 中微子能够解释丢失的能量,但这种质量极小、无电荷的粒子极难被探测到。鲁道夫·皮尔斯和汉斯·贝特计算得出中微子可以轻易穿过地球,因此探测到它们的几率极小。\(^\text{[51][52]}\) 直到 1956 年 6 月 14 日,弗雷德里克·雷因斯和克莱德·考恩在一个大型核反应堆产生的大量反中微子流中放置探测器,才确认了中微子的存在。\(^\text{[53]}\)

利物浦

随着英国大萧条的到来,政府对科学研究的资助变得更加节省。与此同时,劳伦斯最近发明的回旋加速器有望彻底改变实验核物理领域,而查德威克认为,如果卡文迪许实验室不配备一台回旋加速器,就会落后于时代。因此,他在卢瑟福手下感到局促不安,因为卢瑟福依然坚持认为,即使没有大型昂贵的设备,也能进行出色的核物理研究,并拒绝了添置回旋加速器的请求。\(^\text{[54]}\)

查德威克本人总体上对 “大科学” 持批评态度,尤其批评劳伦斯,他认为劳伦斯的方法草率,过于关注技术而忽视了科学本身。当劳伦斯在 1933 年索尔维会议上假设存在一种全新的、此前未知的粒子,并声称这种粒子可能成为无限能量的来源时,查德威克回应说,这些结果更可能是由于设备污染所致。\(^\text{[55]}\) 当劳伦斯在伯克利重新检查实验结果时,发现查德威克是正确的,而卢瑟福和奥利芬特在卡文迪许实验室进行了进一步研究,发现氘会聚变生成氦-3,从而导致了劳伦斯所观察到的现象。这又是一个重大发现,但奥利芬特–卢瑟福粒子加速器是一台昂贵且技术最先进的设备。\(^\text{[56][57][58][59]}\)

1935 年 3 月,查德威克收到利物浦大学聘任其为物理学莱昂·琼斯讲座教授的邀请,以接替莱昂内尔·威尔伯福斯,这所大学位于他妻子的家乡。当时实验室非常陈旧,仍使用直流电供电,但查德威克抓住了这一机会,于 1935 年 10 月 1 日正式上任。这年 11 月,查德威克获得诺贝尔奖,进一步提升了利物浦大学的声誉。\(^\text{[60]}\) 他的诺贝尔奖章于 2014 年拍卖,以 32.9 万美元成交。\(^\text{[61]}\)

查德威克着手为利物浦大学购置一台回旋加速器。他首先花费 700 英镑翻修了利物浦陈旧的实验室,以便可以在校内自行制造部分部件。\(^\text{[62]}\) 他成功说服学校提供 2000 英镑资金,并从皇家学会获得了另一笔 2000 英镑的资助。\(^\text{[63]}\) 为了建造回旋加速器,查德威克请来了两位年轻专家伯纳德·金西和哈罗德·沃尔克,他们曾在加州大学与劳伦斯共事过。一家本地电缆制造商捐赠了用于线圈的铜导线。重达 50 吨的回旋加速器磁体由大都会-维克斯公司在特拉福德公园制造,该公司还制造了真空腔体。\(^\text{[64]}\) 回旋加速器于 1939 年 7 月完全安装完成并投入运行。总成本为 5184 英镑,超出了查德威克从学校和皇家学会获得的资助,因此查德威克从他获得的 159,917 瑞典克朗(8243 英镑)的诺贝尔奖金中支付了剩余部分。\(^\text{[65]}\)

在利物浦,医学院和理学院关系密切,协同开展工作。查德威克自动成为两院委员会的成员,1938 年,他被任命为由德比勋爵主持的委员会成员,负责调查利物浦癌症治疗的相关安排。查德威克预见到,通过 37 英寸回旋加速器产生的中子和放射性同位素可用于研究生化过程,并可能成为抗击癌症的武器。\(^\text{[66][67]}\)

3. 第二次世界大战

管道合金计划与 MAUD 报告

在第二次世界大战期间,查德威克作为 “管道合金” 项目的一部分开展了制造原子弹的研究,当时他的曼彻斯特实验室及周边地区正受到德军空军的轰炸骚扰。随着《魁北克协议》将该项目与美国的曼哈顿计划合并,他成为 “英国代表团” 成员,在洛斯阿拉莫斯实验室和华盛顿特区工作。他令所有人惊讶的是,几乎完全赢得了项目主管莱斯利·格罗夫斯少将的信任。由于他的贡献,查德威克于 1945 年 1 月 1 日在新年授勋名单中被授予爵士爵位。1945 年 7 月,他见证了 “三位一体” 核试验。此后,他担任联合国原子能委员会的英国科学顾问。由于对 “大科学” 趋势感到不适,他返回剑桥,并于 1948 年担任冈维尔与凯斯学院院长。

在德国,奥托·哈恩和弗里茨·施特拉斯曼用中子轰击铀时,注意到产物中出现了较轻的元素钡。在此之前,通过这一过程产生的仅是相同或更重的元素。1939 年 1 月,迈特纳与其外甥奥托·弗里施发表论文,令物理学界震惊,解释了这一现象。\(^\text{[68]}\) 他们提出,被中子轰击的铀原子可以裂变为两个质量大致相等的碎片,这一过程被他们称为 “裂变”。他们计算出此过程将释放约 200 MeV 的能量,这意味着能量释放量比化学反应高出几个数量级,\(^\text{[69]}\) 弗里施随后通过实验验证了这一理论。\(^\text{[70]}\) 哈恩很快注意到,如果在裂变过程中释放出中子,那么链式反应是可能的。\(^\text{[71]}\) 法国科学家皮埃尔·居里、汉斯·冯·哈尔班和卢·科瓦尔斯基随后证实,每次裂变确实会释放出超过一个中子。\(^\text{[72]}\) 在与美国物理学家约翰·惠勒合作撰写的论文中,玻尔提出裂变更可能发生在铀-235 同位素中,而该同位素只占天然铀的 0.7%。\(^\text{[73][74]}\)

查德威克在 1939 年并不认为德国会再次发动战争,于是带着家人前往瑞典北部一处偏远湖区度假。因此,第二次世界大战爆发的消息令他感到震惊。决心不再像上一次战争那样被关进拘留营,查德威克尽快带着家人赶往斯德哥尔摩,但到达后发现斯德哥尔摩与伦敦之间的所有航空交通已被暂停。他们最后乘坐一艘货轮辗转返回英国。当他抵达利物浦时,发现波兰博士后约瑟夫·罗特布拉特(原本来使用回旋加速器进行研究)因被切断了来自波兰的资金来源而陷入贫困。查德威克立即聘请英语并不流利的罗特布拉特担任讲师。\(^\text{[75]}\)

1939 年 10 月,查德威克收到英国科学与工业研究部秘书爱德华·阿普尔顿爵士的来信,征询他对制造原子弹可行性的看法。查德威克谨慎地作出回复,他没有排除这种可能性,但详细阐述了其中涉及的众多理论和实践上的困难。查德威克决定与罗特布拉特继续进一步研究氧化铀的特性。\(^\text{[76]}\)1940 年 3 月,伯明翰大学的奥托·弗里施和鲁道夫·皮尔斯重新审视了相关理论问题,撰写了一篇后来被称为 “弗里施–皮尔斯备忘录” 的论文。他们没有研究未浓缩的氧化铀,而是考虑了纯铀-235 球体会发生什么情况,结果发现不仅可以引发链式反应,而且可能只需 1 公斤(2.2 磅)铀-235,就能释放出相当于数吨炸药的能量。\(^\text{[77]}\)

英国航空战争科学调查委员会(CSSAW)下设立了一个特别小组委员会,名为 MAUD 委员会,以进一步调查这一问题。该委员会由乔治·汤姆森爵士担任主席,最初成员包括查德威克,以及马克·奥利芬特、约翰·考克饶夫特和菲利普·穆恩。\(^\text{[78]}\) 在其他小组研究铀浓缩技术的同时,查德威克在利物浦的团队专注于测定铀-235 的核截面。\(^\text{[79]}\) 到 1941 年 4 月,实验已经确认铀-235 的临界质量可能为 8 公斤(18 磅)或更少。\(^\text{[80]}\) 查德威克在进行此类研究期间,利物浦实验室周边几乎持续遭受德军空军轰炸,导致研究工作复杂化;实验室的窗户被炸碎的次数太多,以至于后来都用纸板替代。\(^\text{[81]}\)

1941 年 7 月,查德威克被选中撰写 MAUD 报告 的最终稿。当范内瓦·布什于 1941 年 10 月将报告提交给富兰克林·罗斯福总统时,这促使美国政府开始投入数百万美元资金以研制原子弹。\(^\text{[82]}\) 当乔治·佩格拉姆和哈罗德·尤里访问英国,了解当时已被称为 “管道合金”\(^\text{[84]}\) 的项目进展情况时,\(^\text{[83]}\) 查德威克能够对他们说:“我真希望能告诉你们这颗炸弹不会成功,但我有 90%的把握它会成功。”\(^\text{[83]}\)

在近期关于原子弹项目的著作中,格雷厄姆·法梅洛写道:“查德威克在将原子弹交到丘吉尔手中这一过程中所做的贡献超过任何其他科学家……查德威克被考验到了几乎崩溃的边缘。”\(^\text{[85]}\) 查德威克因过度担忧而彻夜难眠,不得不服用安眠药入睡,且在他余下的大部分岁月里都持续服用。查德威克后来表示,他意识到 “核弹不仅仅是可能的——它是不可避免的。迟早这些想法不会只属于我们,很快每个国家都会去思考这些问题,并且最终会有国家将其付诸实践。”\(^\text{[86]}\) 赫尔曼·邦迪爵士曾指出,幸运的是,当时是查德威克而非卢瑟福成为英国物理学界的领军人物,否则卢瑟福的威望可能会压倒查德威克对 “前瞻性思考” 原子弹前景的兴趣。\(^\text{[87]}\)

曼哈顿计划

由于空袭的危险,查德威克夫妇根据政府的疏散计划将双胞胎女儿送往加拿大。\(^\text{[88]}\) 查德威克起初不愿将 “管道合金” 计划转移到加拿大,认为英国是建设同位素分离工厂的更好地点。\(^\text{[89]}\) 到了 1942 年,这项工作的巨大规模日益显现:即便是一个试验性分离工厂也需要耗资超过 100 万英镑,已足以使英国的资源紧张,更不用说一个估计造价在 2500 万英镑左右的大规模工厂了。因此,这样的工厂必须在美国建造。\(^\text{[90]}\) 当英国方面逐渐认识到必须开展联合项目时,美国曼哈顿计划的进展已使得英国的合作看似不再那么关键,尽管美国人仍然渴望利用查德威克的才能。\(^\text{[91]}\)

这一合作问题必须在最高层面解决。1943 年 9 月,首相温斯顿·丘吉尔与罗斯福总统谈判签订了《魁北克协议》,恢复了英、美、加三国之间的合作。随后,“管道合金” 项目主任华莱士·阿克斯爵士召集查德威克、奥利芬特、皮尔斯和西蒙前往美国,与曼哈顿计划合作。《魁北克协议》设立了新的联合政策委员会,以指导联合项目。由于美国方面不喜欢阿克斯,因此任命查德威克为联合政策委员会技术顾问及英国代表团团长。\(^\text{[92]}\)

查德威克将利物浦事务交由罗特布拉特负责后,于 1943 年 11 月开始巡访曼哈顿计划的各个设施,但他未被允许参观生产钚的汉福德基地。他成为除格罗夫斯及其副手以外,唯一被允许访问所有美国铀弹研究和生产设施的人。在田纳西州橡树岭考察 K-25 气体扩散设施的工作时,查德威克意识到自己此前关于在战时英国建设工厂的看法是错误的,这样庞大的建筑不可能对德国空军隐蔽。\(^\text{[93]}\)1944 年初,他带着妻子和已经带有加拿大口音的双胞胎女儿搬到了新墨西哥州洛斯阿拉莫斯。\(^\text{[94]}\) 出于安全原因,他在那里的化名是詹姆斯·查菲。\(^\text{[95]}\)

查德威克认为,美国人在技术上并不需要英国的帮助,但英国的参与仍可能对项目尽早且成功完成有所助益。他与曼哈顿计划主管莱斯利·格罗夫斯少将紧密合作,尽一切努力支持该项目的推进。\(^\text{[96]}\) 同时,他还尽力将英国科学家安置到项目的各个环节,以促进战后英国核武器计划的发展,这也是查德威克一直坚定支持的事业。格罗夫斯通过查德威克提出的特定科学家调动请求,通常会遭到该科学家所在公司、部门或大学的立即拒绝,但最终都因 “管道合金” 项目的优先级而得以解决。\(^\text{[97]}\) 因此,英国团队对曼哈顿计划的成功起到了关键作用。\(^\text{[98]}\)

尽管查德威克比英国任何其他人都更了解曼哈顿计划的细节,\(^\text{[99]}\) 但他始终无权访问汉福德基地。1946 年,波特尔勋爵获准参观汉福德基地。“这是查德威克在战时唯一被拒绝参观的工厂,他随后请求格罗夫斯让他陪同波特尔一同前往。格罗夫斯回复说,他可以同行,但如果他去了,‘那么波特尔能看到的东西将会非常有限’。”\(^\text{[100]}\) 由于他在项目中的贡献,查德威克于 1945 年 1 月 1 日的新年授勋名单中被授予爵士爵位。\(^\text{[101]}\) 他认为这一荣誉是对整个 “管道合金” 项目工作的认可。\(^\text{[102]}\)

到 1945 年初,查德威克大部分时间都在华盛顿特区度过,同年 4 月,他的家人从洛斯阿拉莫斯搬到了华盛顿杜邦环岛附近的住宅。\(^\text{[102]}\)7 月 4 日,他出席了联合政策委员会会议,当时亨利·梅特兰·威尔逊元帅代表英国同意对日本使用原子弹,\(^\text{[103]}\)7 月 16 日,他又出席了 “三位一体” 核试验,见证了人类首次原子弹爆炸。\(^\text{[104]}\) 在原子弹的核心部位,装有一种钋-铍调制中子引发器,这种技术正是查德威克十多年前用于发现中子的技术的延伸发展。\(^\text{[105]}\)《纽约时报》驻曼哈顿计划记者威廉·L·劳伦斯写道:“历史上从未有任何人能像他这样,亲眼见到自己所发现的成果以如此深远的方式影响人类命运。”\(^\text{[106]}\)

4. 晚年

战争结束后不久,查德威克被任命为原子能咨询委员会(ACAE)成员,同时被任命为联合国原子能委员会英国科学顾问。他与同为 ACAE 成员的帕特里克·布莱基特发生冲突,后者不同意查德威克认为英国需要拥有自己核武器的观点;但最终被采纳的是查德威克的立场。1946 年,他回到英国,发现国家仍深受战时配给和物资短缺的困扰。\(^\text{[107]}\)

此时,利物浦大学副校长詹姆斯·芒特福爵士在日记中写道,他 “从未见过一个人在身体、精神和灵魂上都如此疲惫”,他认为查德威克 “已探究了那些幸运的人从未被要求窥视的道德抉择深渊……[并承受了]……因其科学工作而带来的几乎无法承受的责任痛苦”。\(^\text{[108]}\)

1948 年,查德威克接受了冈维尔与凯斯学院院长的任命。这份工作虽有声望,但职责不明确:院长是学院的名义负责人,但实际权力掌握在由 13 名院士组成的委员会手中,院长只是其中之一。作为院长,查德威克努力提升学院的学术声誉,将研究院士人数从 31 人增加到 49 人,并努力引进人才。\(^\text{[109]}\) 这包括了一些有争议的决定,例如在 1951 年聘请中国生物化学家曹天钦 \(^\text{[110]}\) 和匈牙利裔经济学家彼得·鲍尔。随后在一场被称为 “农民起义” 的事件中,以帕特里克·哈德利为首的院士投票将查德威克的一位老朋友从委员会中撤换,取而代之的是鲍尔。接下来的几年里,查德威克的更多朋友也被撤换,他于 1958 年 11 月退休。在他任职期间,学院博士生弗朗西斯·克里克与詹姆斯·沃森发现了 DNA 的结构。\(^\text{[109]}\)

进入 1970 年代后,查德威克身体日渐衰弱,很少离开公寓,尽管他曾前往利物浦参加自己的八十岁生日庆祝活动。作为终身无神论者,他认为晚年没有理由皈依宗教信仰。1974 年 7 月 24 日,他在睡梦中去世。\(^\text{[111]}\)

5. 荣誉

- 1927 年当选为英国皇家学会院士。\(^\text{[112]}\)

- 获得美国 “功绩奖章”。

- 获得德国 “蓝马克勋章”。\(^\text{[11]}\)

- 1946 年当选为荷兰皇家艺术与科学学院外籍院士。

- 1948 年当选为美国哲学会国际会员。\(^\text{[113]}\)

- 于 1970 年 1 月 1 日的新年授勋名单中因 “对科学的贡献” 被授予 “荣誉勋位”(CH),\(^\text{[114]}\) 并前往白金汉宫出席授勋仪式。

6. 遗产

- 查德威克的论文档案现存于剑桥丘吉尔档案中心,向公众开放查阅。\(^\text{[115]}\)

- 利物浦大学设有 “查德威克实验室”。\(^\text{[116]}\)

- 利物浦大学还设有 “詹姆斯·查德威克爵士实验物理学讲席”,该讲席于 1991 年为纪念他诞辰一百周年而设立。\(^\text{[117]}\)

- 曼彻斯特大学设有 “詹姆斯·查德威克楼”,该楼用于化学工程与分析科学学院部分部门及可持续工程产业枢纽。\(^\text{[118]}\)

- 英国原子能管理局官方历史学家洛娜·阿诺德曾评价查德威克是 “物理学家、科学外交家,以及一位优秀、睿智且富有人道精神的人”。\(^\text{[119]}\)

- 月球上有一座以他命名的环形山,称为 “查德威克环形山”。\(^\text{[120]}\)

7. 注释

- “詹姆斯·查德威克”。academictree.org。检索日期:2014 年 7 月 21 日。

- “詹姆斯·查德威克”。数学谱系项目。

- “欧内斯特·卢瑟福”。《辐射史人物》。密歇根州立大学。存档日期:2015 年 6 月 29 日。检索日期:2014 年 6 月 3 日。

- Falconer 2004。

- Oliphant 1974。

- Brown 1997,第 3–5 页。

- “詹姆斯·查德威克 – 传记”。诺贝尔基金会。检索日期:2013 年 4 月 21 日。

- Rutherford & Chadwick 1912。

- Brown 1997,第 6–14 页。

- Brown 1997,第 16–21 页。

- Chadwick 1914。

- Chadwick & Ellis 1922。

- Weiner 1969。

- Jensen 2000,第 88–90 页。

- Brown 1997,第 24–26 页。

- “本月物理史:1932 年 5 月:查德威克报告发现中子”。《美国物理学会新闻》。16(5):2。2007 年。

- “讣告:詹姆斯·查德威克爵士”。《泰晤士报》。1974 年 7 月 25 日,第 20 页,F 栏。

- “讣告:查尔斯·埃利斯爵士”。《泰晤士报》。1980 年 1 月 15 日,第 14 页,F 栏。

- Brown 1997,第 39 页。

- Brown 1997,第 43 页。

- Brown 1997,第 43–50 页。

- Brown 1997,第 58 页。

- Brown 1997,第 73–76 页。

- “卡文迪许实验室历史”。剑桥大学。2013 年 8 月 13 日。检索日期:2014 年 8 月 15 日。

- Brown 1997,第 85 页。

- Brown 1997,第 92–93 页。

- Brown 1997,第 95–97 页。

- Sublette 2006。

- Brown 1997,第 103–104 页。

- “口述历史访谈文字稿:诺曼·费瑟,第一部分”。美国物理学会,尼尔斯·玻尔图书馆与档案馆。1971 年 2 月 25 日。

- 查德威克 1932a。

- 查德威克 1932b。

- 查德威克 1933。

- Whaling 2009,第 8–9 页。

- Bacher & Condon 1932。

- 海森堡 1932a。

- 海森堡 1932b。

- 海森堡 1933。

- Bromberg 1971。

- Brown 1997,第 115–116 页。

- Heilbron & Seidel 1989,第 153–157 页。

- Goldhaber 1934。

- 查德威克与戈德哈伯 1934。

- 查德威克与戈德哈伯 1935。

- Brown 1997,第 122–125 页。

- Brown 1997,第 125 页。

- Brown 1997,第 119–120 页。

- Close 2012,第 15–18 页。

- 费米 1968。

- Close 2012,第 22–25 页。

- Close 2012,第 26–28 页。

- 贝特,H;皮尔斯,R(1934 年 4 月 7 日)。“中微子”。《自然》。133(3362):532。Bibcode:1934Natur.133..532B。doi:10.1038/133532a0。ISSN 0028-0836。S2CID 4001646。

- Close 2012,第 37–41 页。

- Brown 1997,第 129–132 页。

- Herken 2002,第 10 页。

- Heilbron & Seidel 1989,第 165–167 页。

- 奥利芬特与卢瑟福 1933。

- 奥利芬特、金西与卢瑟福 1933。

- 奥利芬特、哈特克与卢瑟福 1934。

- Brown 1997,第 134–139 页。

- Gannon, Megan(2014 年 6 月 4 日)。“已售!发现中子的诺贝尔奖以 32.9 万美元拍卖”。雅虎新闻。检索日期:2014 年 9 月 16 日。

- Brown 1997,第 142 页。

- Brown 1997,第 149–151 页。

- Holt 1994。

- Brown 1997,第 173–174 页。

- King 1997。

- Brown 1997,第 150 页。

- Brown 1997,第 170 页。

- Meitner & Frisch 1939。

- Frisch 1939。

- Hahn & Strassmann 1939。

- von Halban、Joliot & Kowarski 1939。

- Gowing 1964,第 24–27 页。

- Bohr & Wheeler 1939。

- Brown 1997,第 174–178 页。

- Gowing 1964,第 38–39 页。

- Gowing 1964,第 39–41 页。

- Gowing 1964,第 45 页。

- Gowing 1964,第 63 页。

- Brown 1997,第 206 页。

- Brown 1997,第 204 页。

- Bundy 1988,第 48–49 页。

- Gowing 1964,第 85 页。

- Gowing 1964,第 109 页。

- Farmelo 2013,第 119 页。

- Brown 1997,第 205 页。

- Bondi 1997。

- Brown 1997,第 197–198 页。

- Brown 1997,第 218–219 页。

- Gowing 1964,第 141–142 页。

- Gowing 1964,第 152 页。

- Gowing 1964,第 166–171 页。

- Brown 1997,第 253 页。

- Brown 1997,第 250–261 页。

- Hoddeson 等 1993,第 95 页。

- Brown 1997,第 247–251 页。

- Gowing 1964,第 241–244 页。

- Szasz 1992,第 xvi 页。

- Gowing 1964,第 329 页。

- Brown 1997,第 317 页。

- “No. 36866”。《伦敦公报》(增刊)。1944 年 12 月 29 日,第 1 页。骑士爵位。

- Brown 1997,第 279 页。

- Brown 1997,第 290 页。

- Brown 1997,第 292 页。

- Brown 1997,第 287 页。

- Laurence 1946,第 26 页。

- Brown 1997,第 306、316 页。

- Brown 1997,第 323 页。

- Brown 1997,第 340–353 页。

- Zhang 2010。

- Brown 1997,第 360–363 页。

- Massey & Feather 1976,第 11 页。

- “J. Chadwick (1891–1974)”。荷兰皇家艺术与科学学院。检索日期:2015 年 7 月 21 日。

- “No. 44999”。《伦敦公报》(增刊)。1969 年 12 月 30 日,第 23 页。荣誉勋位。

- “詹姆斯·查德威克爵士档案”。剑桥丘吉尔档案中心,ArchiveSearch。检索日期:2021 年 9 月 30 日。

- “利物浦科学地标”。Scienceplaces.org。存档日期:2014 年 8 月 15 日。检索日期:2014 年 8 月 6 日。

- “大学讲席及历任讲席教授(过去与现在)”(PDF)。利物浦大学。检索日期:2014 年 8 月 1 日。[永久失效链接]

- “詹姆斯·查德威克大楼 – 路线”。曼彻斯特大学。检索日期:2016 年 5 月 18 日。

- Arnold 1998。

- “行星名称:月球上的查德威克环形山”。美国地质调查局。存档日期:2017 年 11 月 22 日。检索日期:2012 年 8 月 12 日。

8. 参考文献

- Arnold, Lorna(1998)。“现代物理学的一位谦逊奠基者”(PDF)。《科学》。282(5388):422。Bibcode:1998Sci...282..422A。doi:10.1126/science.282.5388.422。S2CID 161661986。原文(PDF)存档于 2014 年 8 月 8 日。

- Bacher, Robert F.; Condon, Edward U.(1932)。“中子的自旋”。《物理评论》。41(5):683–685。Bibcode:1932PhRv...41..683B。doi:10.1103/PhysRev.41.683.2。原文存档于 2023 年 4 月 7 日。检索日期:2022 年 7 月 17 日。

- Bohr, Niels; Wheeler, John A.(1939)。“核裂变的机制”。《物理评论》。55(5):426–450。Bibcode:1939PhRv...56..426B。doi:10.1103/PhysRev.56.426。

- Bondi, Hermann(1997 年 6 月 30 日)。“原子弹之父如何学会热爱美国”。《泰晤士高等教育增刊》。检索日期:2014 年 7 月 20 日。

- Bromberg, Joan(1971)。“中子的影响:玻尔与海森堡”。《物理科学史研究》。3:307–341。doi:10.2307/27757321。ISSN 0890-9997。JSTOR 27757321。S2CID 8516458。

- Brown, Andrew(1997)。《中子与原子弹:詹姆斯·查德威克爵士传》。牛津大学出版社。ISBN 978-0-19-853992-6。

- Bundy, McGeorge(1988)。《危险与生存:五十年核弹抉择史》。兰登书屋。ISBN 978-0-394-52278-4。

- Chadwick, James(1914)。“镭 B+C β射线磁谱中的强度分布”。《德国物理学会会议记录》(德文)。16:383–391。

- —;Ellis, Charles D.(1922)。“对镭 B 和 C β射线光谱中强度分布的初步研究”。《剑桥哲学会会刊》。21:274–280。

- —(1932)。“可能存在的中子”(PDF)。《自然》。129(3252):312。Bibcode:1932Natur.129Q.312C。doi:10.1038/129312a0。S2CID 4076465。

- —(1932)。“中子的存在”。《皇家学会会刊 A》。136(830):692–708。Bibcode:1932RSPSA.136..692C。doi:10.1098/rspa.1932.0112。JSTOR 95816。

- —(1933)。“贝克讲座:中子”。《皇家学会会刊 A》。142(846):1–26。Bibcode:1933RSPSA.142....1C。doi:10.1098/rspa.1933.0152。JSTOR 96108。

- —;Goldhaber, Maurice(1934)。“一种核‘光电效应’:γ射线对氘子的裂解”。《自然》。142(3381):237–238。Bibcode:1934Natur.134..237C。doi:10.1038/134237a0。S2CID 4137231。

- —;Goldhaber, Maurice(1935)。“核光电效应”。《皇家学会会刊 A》。151(873):479–493。Bibcode:1935RSPSA.151..479C。doi:10.1098/rspa.1935.0162。JSTOR 96561。

- Close, Frank E.(2012)。《中微子》。牛津:牛津大学出版社。ISBN 978-0-19-957459-9。OCLC 840096946。

- Falconer, Isobel(2004)。“查德威克,詹姆斯爵士(1891–1974)”。《牛津国家人物传记词典》(在线版)。牛津大学出版社。doi:10.1093/ref:odnb/30912。(需要订阅或英国公共图书馆会员访问。)

- Farmelo, Graham(2013)。《丘吉尔的原子弹:美国如何在首次核军备竞赛中超越英国》。Basic Books。ISBN 978-0-465-02195-6。

- Fermi, E.(1968)。“费米的β衰变理论(Fred L. Wilson 1968 年英文翻译)”。《美国物理杂志》。36(12):1150。Bibcode:1968AmJPh..36.1150W。doi:10.1119/1.1974382。检索日期:2013 年 1 月 20 日。

- Frisch, Otto(1939)。“中子轰击下重核分裂的物理证据”。《自然》。143(3616):276。Bibcode:1939Natur.143..276F。doi:10.1038/143276a0。S2CID 4076376。

- Goldhaber, Maurice(1934)。“人工产生的放射性体自发发射中子”。《自然》。134(3375):25。Bibcode:1934Natur.134...25G。doi:10.1038/134025a0。S2CID 4092342。

- Gowing, Margaret(1964)。《英国与原子能,1939–1945》。麦克米伦出版社。OCLC 3195209。

- Hahn, Otto;Strassmann, Fritz(1939)。“关于中子照射铀时产生的碱土金属的检出及其行为”(PDF)。《自然科学》(德文)。27(1):11–15。Bibcode:1939NW.....27...11H。doi:10.1007/BF01488241。S2CID 5920336。原文(PDF)存档于 2014 年 12 月 15 日。

- von Halban, Hans;Joliot, Frédéric;Kowarski, Lew(1939)。“铀核裂变中释放的中子数量”。《自然》。143(3625):680。Bibcode:1939Natur.143..680V。doi:10.1038/143680a0。S2CID 4089039。

- Heilbron, John L.;Seidel, Robert W.(1989)。《劳伦斯与他的实验室:劳伦斯伯克利实验室史》。加州大学出版社。ISBN 978-0-520-06426-3。

- Heisenberg, Werner(1932)。“原子核的结构 I”。《物理杂志》(德文)。77(1–2):1–11。Bibcode:1932ZPhy...77....1H。doi:10.1007/BF01342433。S2CID 186218053。

- —(1932)。“原子核的结构 II”。《物理杂志》(德文)。78(3–4):156–164。Bibcode:1932ZPhy...78..156H。doi:10.1007/BF01337585。S2CID 186221789。

- —(1933)。“原子核的结构 III”。《物理杂志》(德文)。80(9–10):587–596。Bibcode:1933ZPhy...80..587H。doi:10.1007/BF01335696。S2CID 126422047。

- Herken, Gregg(2002)。《原子弹兄弟会:罗伯特·奥本海默、欧内斯特·劳伦斯和爱德华·泰勒的纠缠人生与忠诚》。Holt Paperbacks。ISBN 978-0-8050-6589-3。

- Hoddeson, Lillian;Henriksen, Paul W.;Meade, Roger A.;Westfall, Catherine L.(1993)。《关键组装:奥本海默时期(1943–1945)洛斯阿拉莫斯的技术史》。剑桥大学出版社。ISBN 978-0-521-44132-2。

- Holt, John R.(1994)。“在利物浦的詹姆斯·查德威克”。《伦敦皇家学会纪事》。48(2):299–308。doi:10.1098/rsnr.1994.0030。JSTOR 532169。

- Jensen, Carsten(2000)。《争议与共识:1911–1934 年的核β衰变》。Birkhäuser。ISBN 978-3-7643-5313-1。

- King, Charles D.(1997)。“詹姆斯·查德威克爵士与他为利物浦 37 英寸回旋加速器拟定的医学计划”(PDF)。《医学史家》,9:43–55。原文(PDF)于 2014 年 12 月 15 日存档。检索日期:2014 年 8 月 7 日。

- Laurence, William L.(1946)。《零点黎明:原子弹的故事》。阿尔弗雷德·A·克诺夫出版社。OCLC 4354887。

- Massey, Harrie;Feather, Norman(1976)。“詹姆斯·查德威克(1891 年 10 月 20 日–1974 年 7 月 24 日)”。《皇家学会院士传记回忆录》,22:10–70。doi:10.1098/rsbm.1976.0002。JSTOR 769732。

- Meitner, Lise;Frisch, Otto R.(1939)。“中子诱发的铀裂变:一种新的核反应类型”。《自然》,143(3615):239–240。Bibcode:1939Natur.143..239M。doi:10.1038/143239a0。S2CID 4113262。

- Oliphant, M. L. E.;Rutherford, Lord(1933)。“质子引发的元素嬗变实验”。《皇家学会会刊 A》,141(843):259–281。Bibcode:1933RSPSA.141..259O。doi:10.1098/rspa.1933.0117。JSTOR 96218。

- —;Kinsey, B. B.;Rutherford, Lord(1933)。“质子与氢重同位素离子引发的锂嬗变”。《皇家学会会刊 A》,141(845):722–733。Bibcode:1933RSPSA.141..722O。doi:10.1098/rspa.1933.0150。JSTOR 96179。

- —;Harteck, P.;Rutherford, Lord(1934)。“重氢观测到的嬗变效应”。《皇家学会会刊 A》,144(853):692–703。Bibcode:1934RSPSA.144..692O。doi:10.1098/rspa.1934.0077。JSTOR 2935553。

- —(1974)。“詹姆斯·查德威克”。《今日物理》,27(10):87–89。Bibcode:1974PhT....27j..87O。doi:10.1063/1.3128956。

- Rutherford, Ernest;Chadwick, James(1912)。“比较镭数量及其部分应用的天平法”。《物理学会会刊》,24(1):141–151。Bibcode:1911PPSL...24..141R。doi:10.1088/1478-7814/24/1/320。

- Sublette, Carey(2006 年 12 月 14 日)。“钋中毒”。核武器档案。检索日期:2014 年 8 月 1 日。

- Szasz, Ferenc(1992)。《英国科学家与曼哈顿计划:洛斯阿拉莫斯岁月》。圣马丁出版社。ISBN 978-0-312-06167-8。

- Weiner, Charles(1969 年 4 月 20 日)。“对詹姆斯·查德威克爵士的访谈”。美国物理学会。原文于 2014 年 7 月 16 日存档。检索日期:2014 年 8 月 5 日。

- Whaling, Ward(2009)。“罗伯特·F·巴彻(1905–2004)”(PDF)。《美国国家科学院院士传记回忆录》。美国国家科学院。原文(PDF)于 2014 年 5 月 31 日存档。检索日期:2013 年 3 月 22 日。

- Zhang, Youshang(2010)。“纪念曹天钦教授”。《蛋白质与细胞》,1(6):507–509。doi:10.1007/s13238-010-0074-2。PMC 4875321。PMID 21246905。原文于 2014 年 8 月 10 日存档。

9. 延伸阅读

- “詹姆斯·查德威克爵士,F.R.S.”。《自然》,161(4103):964,1948 年。Bibcode:1948Natur.161Q.964.. doi:10.1038/161964a0。

- “詹姆斯·查德威克爵士,C.H., LL.D., F.R.S.:80 岁生日”。《当代物理》,13(3):310,1972 年。Bibcode:1972ConPh..13..310.. doi:10.1080/00107517208205684。

- Rutherford, Ernest;Chadwick, James;Ellis, Charles D.(2010)。《放射性物质的辐射》(第二版重印)。剑桥大学出版社。ISBN 978-1-108-00901-0。

10. 外部链接

- 1969 年 4 月 15 日詹姆斯·查德威克口述历史访谈文字稿,美国物理学会,尼尔斯·玻尔图书馆与档案馆 – 第一部分

- 1969 年 4 月 16 日詹姆斯·查德威克口述历史访谈文字稿,美国物理学会,尼尔斯·玻尔图书馆与档案馆 – 第二部分

- 1969 年 4 月 17 日詹姆斯·查德威克口述历史访谈文字稿,美国物理学会,尼尔斯·玻尔图书馆与档案馆 – 第三部分

- 1969 年 4 月 20 日詹姆斯·查德威克口述历史访谈文字稿,美国物理学会,尼尔斯·玻尔图书馆与档案馆 – 第四部分

- 诺贝尔奖官方网站上的詹姆斯·查德威克页面

友情链接: 超理论坛 | ©小时科技 保留一切权利