约翰内斯·开普勒(Johannes Kepler)(综述)

贡献者: 待更新

本文根据 CC-BY-SA 协议转载翻译自维基百科相关文章。

约翰内斯·开普勒(Johannes Kepler,/ˈkɛplər/;德语:[joˈhanəs ˈkɛplɐ, -nɛs -] ⓘ;1571 年 12 月 27 日–1630 年 11 月 15 日)是德国天文学家、数学家、占星家、自然哲学家以及音乐作家。他是 17 世纪科学革命的关键人物,以行星运动定律最为人知,并且以《新天文学》(Astronomia nova)、《世界和谐论》(Harmonice Mundi)和《哥白尼天文学概要》(Epitome Astronomiae Copernicanae)等著作影响了以艾萨克·牛顿为代表的科学家,为牛顿的万有引力理论提供了基础之一。开普勒的工作具有多样性和深远影响,使他成为现代天文学、科学方法、自然科学和现代科学的奠基人之一。他被誉为 “科幻小说之父”,因为他的小说《梦境》(Somnium)。

开普勒曾是格拉茨一所神学院的数学教师,在那里他成为了汉斯·乌尔里希·冯·埃根贝格(Prince Hans Ulrich von Eggenberg)王子的合作者。后来,他成为天文学家第谷·布拉赫(Tycho Brahe)在布拉格的助手,并最终成为神圣罗马帝国皇帝鲁道夫二世及其继任者马提亚斯和斐迪南二世的皇家数学家。他还曾在林茨教授数学,并且是沃尔斯坦将军的顾问。此外,开普勒在光学领域做出了基础性贡献,被誉为现代光学之父,尤其以《光学天文学》为代表。他还发明了改进版的折射望远镜——开普勒望远镜,成为现代折射望远镜的基础,同时改进了伽利略·伽利莱的望远镜设计,伽利略在他的著作中提到了开普勒的发现。

开普勒生活在一个天文学和占星学没有明确界限的时代,但天文学(作为自由艺术中的一门数学分支)和物理学(作为自然哲学的一门分支)之间却有着明显的区分。开普勒还将宗教论证和推理融入到他的工作中,受宗教信仰的激励,他认为上帝按照可以通过理性之光理解的智能计划创造了这个世界。开普勒将他的新天文学描述为 “天体物理学”,作为 “对亚里士多德《形而上学》的探索”,并作为 “对亚里士多德《天论》的补充”,通过将天文学视为普遍数学物理学的一部分,开普勒彻底改造了古代的物理宇宙学传统。

1. 早期生活

童年(1571 年–1590 年)

开普勒的出生地,魏尔德施塔特 开普勒于 1571 年 12 月 27 日出生在魏尔德施塔特的自由帝国城市(现为德国巴登-符腾堡州斯图加特地区的一部分)。他的祖父塞巴尔德·开普勒曾是该市的市长。到约翰内斯出生时,开普勒家族的财富已开始衰退。他的父亲海因里希·开普勒以雇佣兵的身份维持生计,在约翰内斯五岁时离开了家人,据信他在荷兰的八十年战争中去世。他的母亲凯瑟琳娜·古尔登曼是位酒馆老板的女儿,也是一个治疗师和草药师。约翰内斯有六个兄弟姐妹,其中两个兄弟和一个姐妹活到了成年。由于早产,他自称小时候身体虚弱且多病。然而,他常常在祖父的酒馆里给旅客留下深刻的印象,展现出他非凡的数学才能。[22]

他在很小的时候就接触了天文学,并发展出了对它的浓厚兴趣,这份热情贯穿了他的一生。六岁时,他观察到了 1577 年的大彗星,并写道他 “被母亲带到一个高处去观看它。”[23] 1580 年,九岁时,他又观察到了一个天文现象——月全食,他记得 “被叫到户外” 去观看,月亮 “显得非常红。”[23] 然而,童年的天花让他留下了视力虚弱和双手残疾的问题,这限制了他在天文观测方面的能力。[24]

1589 年,在经历了文法学校、拉丁学校和毛尔布龙神学院的学习后,开普勒进入了图宾根大学的图宾根神学院。在那里,他在维图斯·穆勒的指导下学习哲学,[25] 并在雅各布·赫尔布兰德(菲利普·梅兰希顿在维滕贝格的学生)的指导下学习神学。赫尔布兰德也曾教过迈克尔·梅斯特林,直到 1590 年他成为图宾根大学的校长。[26] 他证明自己是一个出色的数学家,并因精湛的占星术而赢得了声誉,为同学们制作星座图。在图宾根大学担任数学教授的迈克尔·梅斯特林(1583 年至 1631 年)指导下,他学习了托勒密的行星运动体系和哥白尼的行星运动体系。那时,他成为了哥白尼主义者。在一次学生辩论中,他从理论和神学角度捍卫了日心说,主张太阳是宇宙中运动力的主要来源。[27] 尽管他渴望成为路德宗教会的牧师,但由于其信仰与《和协议》相悖,他未能获得圣职。[28] 在学业接近尾声时,开普勒被推荐到格拉茨的基督教学校担任数学和天文学教师。他在 1594 年 4 月接受了这个职位,当时他 22 岁。[29]

格拉茨(1594–1600 年)

在结束他在图宾根的学业之前,开普勒接受了在格拉茨(现位于奥地利斯蒂里亚州)的新教学校教数学的工作,接替乔治·斯塔迪乌斯的职位(1594–1600 年期间)。在这段时间里,他发布了许多官方的日历和预言,这些增强了他作为占星家的声誉。尽管开普勒对占星术有着复杂的感情,并且贬低了许多占星家的传统做法,他仍然深信宇宙与个体之间存在某种联系。他最终将自己在学生时代的一些想法写成了《宇宙神秘学》(1596 年),这本书在他到达格拉茨一年多后出版。

1595 年 12 月,开普勒遇到了巴巴拉·穆勒(Barbara Müller),一位 23 岁的寡妇(已经结过两次婚)并且有一个年轻的女儿,名叫瑞吉娜·洛伦茨(Regina Lorenz),他开始追求她。穆勒是她已故丈夫们遗产的继承人,也是一个成功的磨坊主的女儿。穆勒的父亲约布斯最初反对这桩婚事。尽管开普勒继承了祖父的贵族身份,但开普勒的贫困使得他成为一个不被接受的婚配对象。在开普勒完成《宇宙神秘学》的工作后,约布斯最终同意了婚事,但在开普勒去处理出版细节期间,这段婚约几乎破裂。然而,帮助撮合这桩婚姻的 protestant 官员们施加了压力,迫使穆勒家族履行他们的承诺。巴巴拉和约翰内斯于 1597 年 4 月 27 日结婚。

在婚后的头几年,开普勒夫妇有了两个孩子(海因里希和苏珊娜),但两人都在婴儿时期去世。1602 年,他们有了一个女儿(苏珊娜);1604 年,生了一个儿子(弗里德里希);1607 年,又有了另一个儿子(路德维希)。

其他研究

在《神秘宇宙》出版后,并在格拉茨学校检查员的支持下,开普勒开始了一项雄心勃勃的计划,旨在扩展和详细阐述他的工作。他计划撰写四本附加的书籍:一本关于宇宙的静态方面(太阳和固定星星);一本关于行星及其运动;一本关于行星的物理性质和地理特征的形成(尤其关注地球);以及一本关于天体对地球的影响,涉及大气光学、气象学和占星学。

他还征求了许多他曾向其发送《神秘宇宙》的天文学家的意见,其中包括雷马鲁斯·乌尔苏斯(尼古劳斯·雷默斯·贝尔)——鲁道夫二世的皇帝数学家,并且是第谷·布拉赫的劲敌。乌尔苏斯并没有直接回复,但重新出版了开普勒的恭维信,以追求他与第谷关于(现在称为)第谷学说的优先权争议。尽管有这一污点,第谷也开始与开普勒通信,首先是对开普勒学说的严厉但合理的批评;在众多反对意见中,第谷对开普勒从哥白尼那里获取的不准确数据提出了异议。通过信件,第谷和开普勒讨论了许多天文学问题,重点讨论了月球现象和哥白尼理论(特别是其神学可行性)。但由于缺乏第谷天文台的准确数据,开普勒无法解决许多这些问题。

于是,他将注意力转向了年代学和 “和谐”,即音乐、数学和物理世界之间的数字关系及其占星学后果。通过假设地球拥有灵魂(这一特性他后来用来解释太阳如何引发行星运动),他建立了一个将占星学方面和天文距离与天气和其他地球现象联系起来的推测性系统。然而,到 1599 年,他再次感到由于数据不准确,自己的工作受限——与此同时,日益严重的宗教紧张局势也威胁着他在格拉茨的继续工作。那年 12 月,第谷邀请开普勒前往布拉格;1600 年 1 月 1 日(在他收到邀请之前),开普勒便启程,希望第谷的赞助能解决他在哲学上的问题,以及社会和经济上的困境。

2. 科学生涯

布拉格(1600–1612)

1600 年 2 月 4 日,开普勒在本纳特基·纳德·吉泽罗(距布拉格 35 公里)与第谷·布拉赫以及他的助手弗朗茨·滕格纳格尔和隆戈蒙坦努斯会面,这里是第谷新天文台的建设地点。在接下来的两个月里,开普勒作为客人住在第谷家中,分析了第谷关于火星的一些观测数据;尽管第谷对他的数据保密,但他对开普勒的理论思想印象深刻,很快允许他获得更多的数据。开普勒计划基于火星数据来验证他在《宇宙神秘学》中的理论,但他估计这项工作可能需要两年时间(因为他不能直接复制数据用于自己的研究)。在约翰内斯·耶塞纽斯的帮助下,开普勒试图与第谷谈判达成更正式的工作安排,但谈判最终因激烈争论破裂,开普勒于 4 月 6 日离开前往布拉格。开普勒与第谷很快和解,并最终达成了薪水和生活安排的协议,随后在 6 月,开普勒返回格拉茨收集家人。

由于在格拉茨的政治和宗教困难,开普勒未能立即返回布拉赫。为了继续他的天文研究,开普勒寻求成为费尔迪南大公的数学家。为此,开普勒写了一篇文章,献给费尔迪南,在其中提出了一种基于力的月球运动理论:“In Terra inest virtus, quae Lunam ciet”(“地球中存在一种力量,使月亮运动”)。尽管这篇文章未能使他获得费尔迪南宫廷的职位,但它详细描述了一种新的月食测量方法,开普勒在 7 月 10 日的格拉茨月食中应用了这一方法。这些观测成为了他对光学定律研究的基础,最终在《天文学光学部分》中得到发展。

1600 年 8 月 2 日,开普勒因拒绝改信天主教而被逐出格拉茨。几个月后,开普勒与家人一同返回布拉格。在 1601 年大部分时间里,他由第谷直接资助,负责分析行星观测数据并写作一篇针对第谷已故对手乌尔苏斯的文章。9 月,第谷为他争取到了一项新任务,成为他提议的 “鲁道夫表” 的合作人员,该表应当取代伊拉斯谟·赖因霍尔德的《普鲁滕表》。1601 年 10 月 24 日第谷突然去世后,开普勒被任命为他的继任者,担任皇帝数学家,负责完成第谷未完成的工作。在随后的 11 年里,作为帝国数学家的岁月将是开普勒一生中最富有成果的时期。

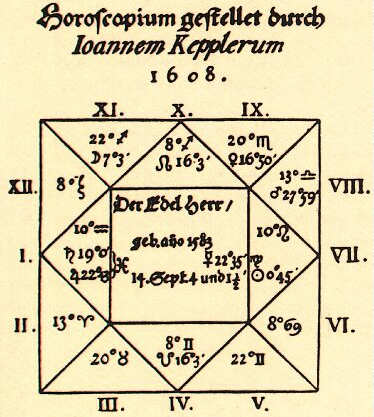

帝国顾问

作为帝国数学家,开普勒的主要职责是为皇帝提供占星建议。尽管开普勒对当时占星家试图精确预测未来或预言特定事件的做法持怀疑态度,但自从他在图宾根大学时起,便开始为朋友、家人和赞助人提供受欢迎的详细星座图。除了为盟友和外国领袖绘制星座图外,皇帝在政治困境时也寻求开普勒的建议。鲁道夫皇帝对许多宫廷学者的工作(包括多位炼金术士)表现出积极兴趣,并且也关注开普勒在物理天文学方面的研究成果。[41]

在官方层面上,布拉格仅接受天主教和乌特拉教(捷克宗教改革派)的宗教教义,但由于开普勒在帝国宫廷中的位置,他得以不受阻碍地实践路德宗信仰。虽然皇帝名义上为他的家庭提供了可观的收入,但由于帝国财政过度扩张,实际上获得足够的钱来满足财务义务始终是一个持续的斗争。部分由于财政问题,开普勒与巴巴拉的家庭生活并不愉快,常常发生争吵和疾病的折磨。然而,宫廷生活使开普勒与其他著名学者(如约翰内斯·马修斯·瓦克赫尔·冯·瓦赫肯费尔斯、约斯特·布尔吉、戴维·法布里修斯、马丁·巴哈泽克和约翰内斯·布伦格尔等)接触,天文学的研究进展迅速。[42]

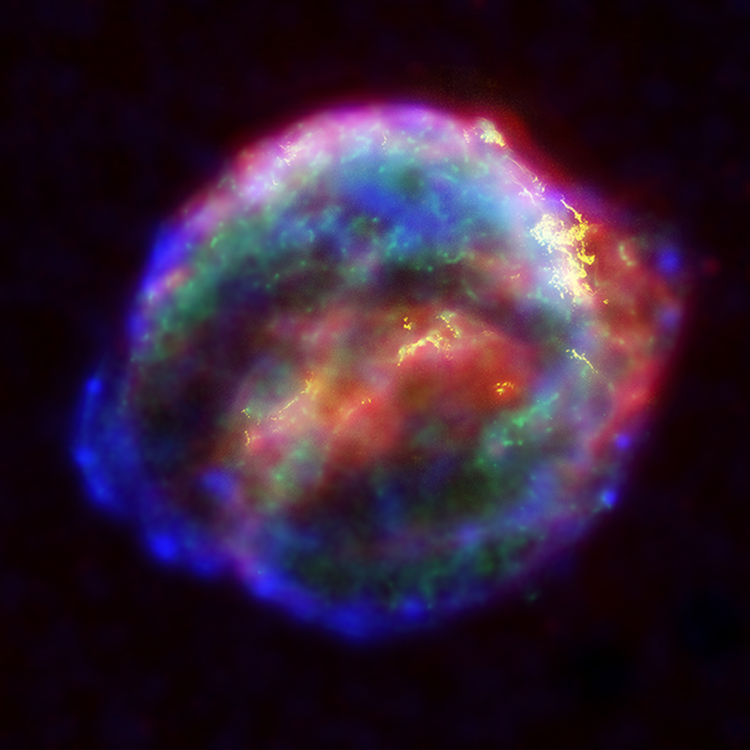

1604 年超新星

1604 年 10 月,明亮的新晚星(SN 1604)出现,但开普勒直到亲眼看到它时才相信有关它的传言。[43] 开普勒开始系统地观测这颗超新星。在占星学上,1603 年底标志着一个火象三分相的开始,这是约 800 年周期的大合相的起始;占星家们将之前的两个这样的周期与查理曼大帝的崛起(大约 800 年前)和基督的诞生(大约 1600 年前)联系在一起,因此预期会发生一些具有重大预兆的事件,尤其是关于皇帝的。[44]

正是在这种背景下,作为皇帝的帝国数学家和占星家,开普勒在两年后在《新星论》(De Stella Nova)中描述了这颗新星。在这篇作品中,开普勒探讨了这颗星星的天文特性,同时对当时流传的许多占星学解释持怀疑态度。他注意到这颗星的亮度逐渐衰退,推测它的起源,并且利用没有观测到视差的现象来论证它位于恒星的天球上,进一步削弱了天体不变的学说(自亚里士多德以来人们一直接受的观点,认为天体球是完美且不变的)。一颗新星的诞生意味着天体的可变性。开普勒还附加了一个附录,讨论了波兰历史学家劳伦提乌斯·苏斯里加的最新年代学工作;他计算出,如果苏斯里加的观点是正确的,即现有时间表滞后了四年,那么伯利恒之星——与目前的新星相似——将与早期 800 年周期的第一次大合相相吻合。[45]

在随后的几年里,开普勒尝试(未成功)与意大利天文学家乔凡尼·安东尼奥·马吉尼合作,并处理年代学问题,特别是耶稣生平事件的日期问题。大约在 1611 年,开普勒传播了一份手稿,这份手稿最终(死后)出版为《梦境》(Somnium)。《梦境》部分目的在于描述从另一个星球的角度,实践天文学是什么样的,展示一个非地心系统的可行性。手稿在多次转手后消失,内容描述了一次奇妙的月球之旅;它既是寓言,又是自传,同时也是关于星际旅行的论述(有时被称为第一部科幻作品)。多年后,这个故事的扭曲版本可能促使了针对其母亲的巫术审判,因为故事中的叙述者的母亲向一个魔鬼求教,了解太空旅行的方法。在母亲最终被宣判无罪后,开普勒为这个故事写了 223 条脚注——比实际文本长了几倍——这些脚注解释了寓言的意义以及隐藏在文本中的大量科学内容(特别是关于月球地理的部分)。[46]

3. 晚年生活

困境

1611 年,布拉格日益加剧的政治宗教紧张局势达到了高潮。健康逐渐衰退的鲁道夫皇帝被他的弟弟马蒂亚斯迫使退位,放弃了波希米亚国王的职位。双方都寻求开普勒的星象建议,开普勒利用这一机会提供了调解性的政治建议(不过他仅在一般性声明中提到星象,旨在阻止采取极端行动)。然而,很明显,开普勒在马蒂亚斯宫廷中的未来前景黯淡。[47]

同年,巴巴拉·开普勒感染了匈牙利斑疹热,随后开始发生癫痫发作。当巴巴拉在恢复过程中,开普勒的三个孩子都感染了天花;其中六岁的弗里德里希不幸去世。儿子去世后,开普勒写信给可能的资助者,寻求支持,特别是在维尔茨堡和帕多瓦。在维尔茨堡的图宾根大学,由于开普勒被认为有加尔文主义异端思想,这与《奥斯堡信条》和《和解公式》相违背,因此他未能回到该校。帕多瓦大学在即将离职的伽利略推荐下寻求开普勒担任数学教授,但开普勒更愿意将家人留在德国语境下,因此决定前往奥地利,在林茨安排一份教师及地区数学家的职位。然而,巴巴拉病情复发,不久后去世。[48]

开普勒推迟了前往林茨的计划,直到 1612 年初鲁道夫去世后,他才离开布拉格。但在这一期间,由于政治动荡、宗教紧张以及家庭悲剧(加上与妻子遗产有关的法律纠纷),开普勒无法进行任何科研工作。相反,他整理了一本名为《编年史摘录》的手稿,内容主要基于他的信件和早期工作。随着马蒂亚斯继位为神圣罗马帝国皇帝,他重新确认了开普勒作为帝国数学家的职位(及其薪水),并允许他迁移到林茨。[49]

林茨 (1612–1630)

在林茨,开普勒的主要职责(除了完成《鲁道夫天文表》)是教授区内学校的课程,并提供占星和天文服务。在那里度过的最初几年,他相比在布拉格的生活享有相对的财政安全和宗教自由——尽管由于神学上的分歧,他被路德宗教会排除在圣餐之外。正是在林茨,开普勒不得不处理对他母亲凯瑟琳娜在莱昂贝格(一个新教城市)被指控并最终判定为巫术的事件。这一打击发生在开普勒被逐出教会后的几年,且被视为新教徒对开普勒进行全面攻击的一个标志,而非巧合。[50]

他在林茨的首部出版物是《基督诞生之年论》(1613),这是对基督诞生年份的扩展论述。他还参与了是否向德国的新教地区引入格里高利历改革的讨论。1613 年 10 月 30 日,开普勒与苏珊娜·罗伊廷格结婚。在第一任妻子巴巴拉去世后,开普勒在两年的时间里考虑了 11 个婚配对象(这一决策过程后来被正式化为婚姻问题)。[51]最终,他选择了第五个配偶——罗伊廷格,他写道:“她以爱、谦逊的忠诚、家庭经济、勤勉以及她对继子女的爱打动了我。”[52] 这段婚姻比他的第一段更加幸福。这个婚姻的前三个孩子(玛格丽塔·雷吉娜、凯瑟琳娜和塞巴尔德)在童年时去世。其后三个孩子长大成人:科尔杜拉(1621 年生)、弗里德玛尔(1623 年生)和希尔德贝特(1625 年生)。根据开普勒的传记作家所说,这段婚姻比他的第一段更加幸福。[53]

1630 年 10 月 8 日,开普勒前往雷根斯堡,计划收取他以前所做工作的报酬。到达雷根斯堡几天后,开普勒生病了,病情逐渐加重。1630 年 11 月 15 日,在到达雷根斯堡一个多月后,他去世了。他被埋葬在雷根斯堡的一座新教教堂墓地中,这座墓地在三十年战争期间被完全摧毁。[54]

基督教信仰

开普勒认为上帝以有序的方式创造了宇宙,这促使他试图确定并理解支配自然界的法则,尤其是在天文学方面。[55][56]他曾说过 “我只是在按照上帝的思想思考”,这一句话虽有流传,但更可能是他一段文字的简化版本:

这些自然法则是人类心智所能理解的;上帝希望我们通过创造我们为他的形象来认识这些法则,让我们能够分享他自己的思想。[57]

开普勒提倡基督教各教派之间的宽容,例如他主张天主教徒和路德宗教徒应该能够共同领圣餐。他曾写道:“基督主既不是路德宗的,也不是加尔文宗的,也不是天主教的。[58]

4. 天文学

《宇宙神秘》

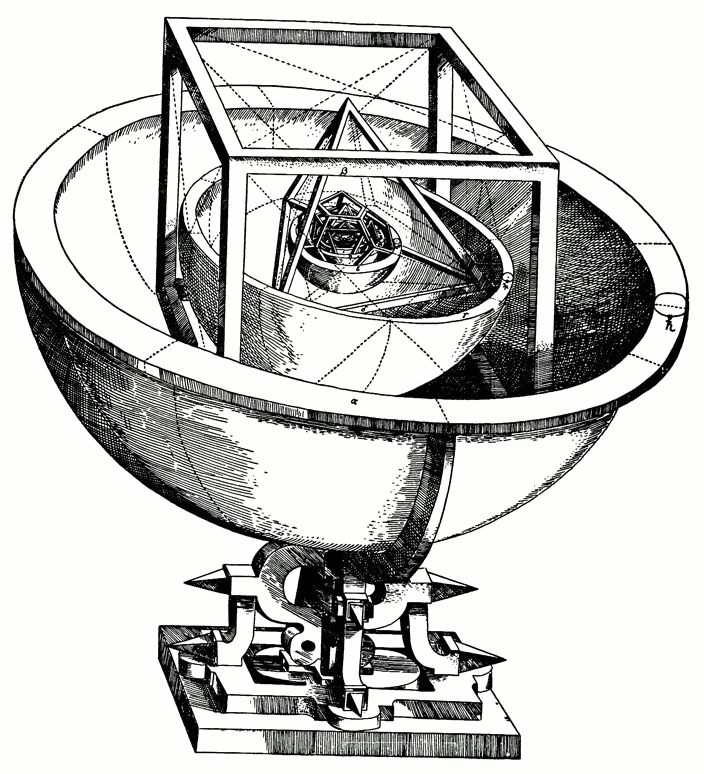

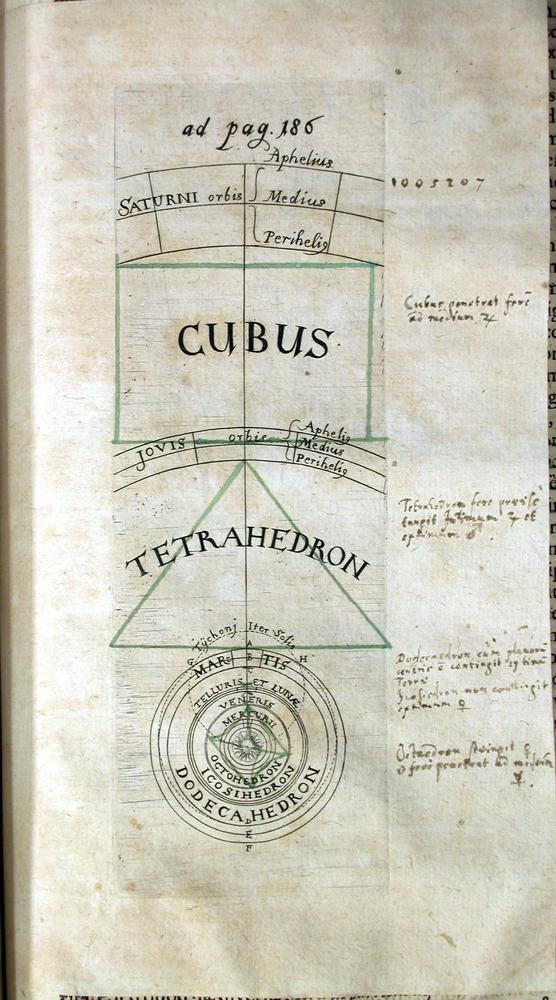

开普勒的第一部重要天文学著作《宇宙神秘》(Mysterium Cosmographicum,1596 年)是首部公开辩护哥白尼体系的著作。开普勒声称,在 1595 年 7 月 19 日他在格拉茨授课时,发生了一个顿悟,他演示了土星和木星在黄道上的周期性合相:他意识到,规则的多边形在确定的比例下束缚着一个内接圆和一个外接圆,这可能是宇宙的几何基础。尽管他尝试寻找能够与已知天文观测相匹配的多边形排列(即使加入额外的行星),但开普勒未能找到合适的方案。于是,他开始尝试三维多面体。他发现,五种柏拉图立体可以由球形的球体内接和外接;将这些立体嵌套在一起,每个立体被一个球体包围,形成六层,这六层对应六颗已知行星——水星、金星、地球、火星、木星和土星。通过选择性地排列这些立体——八面体、二十面体、十二面体、四面体、立方体——开普勒发现,可以将球体按照行星轨道的相对大小间隔排列,假设行星围绕太阳运行。开普勒还发现了一个公式,关联了每颗行星的球体大小和轨道周期的长度:从内到外行星,轨道周期的增长比例是轨道半径差的两倍。然而,开普勒后来放弃了这个公式,因为它的精度不足。[59]

开普勒认为《宇宙神秘》揭示了上帝的宇宙几何计划。开普勒对哥白尼体系的热情源于他对物质与精神之间联系的神学信念;宇宙本身是上帝的形象,太阳对应父亲,星体球对应儿子,它们之间的空间对应圣灵。他的第一稿《宇宙神秘》包含了一个广泛的章节,调和了日心说与那些看似支持地心说的圣经段落。[60] 在他的导师迈克尔·梅斯特林的支持下,开普勒获得了图宾根大学参议院的许可,出版他的手稿,但需要删除圣经注释并添加更简明易懂的哥白尼体系描述以及开普勒的新观点。《宇宙神秘》于 1596 年末出版,开普勒在 1597 年初收到自己的副本,并开始将其发送给著名天文学家和资助人;尽管这本书没有广泛阅读,但它奠定了开普勒作为一位高技能天文学家的声誉。书中的热情献词,既献给了强大的资助人,也献给了控制他在格拉茨职位的那些人,为他进入资助体系提供了关键的通道。[61]

在 1621 年,开普勒出版了《宇宙神秘》的扩展版,长度比第一版多了一半,详细列出了自首次出版以来他所取得的改正和进展的脚注。[62] 从影响力来看,《宇宙神秘》可以被视为使哥白尼在《天体运行论》中提出的理论现代化的一个重要第一步。虽然哥白尼在此书中提出了日心说体系,但他依然借用了托勒密体系中的设备(即离心圆和本轮)来解释行星轨道速度的变化,并且仍以地球的轨道中心作为计算的参考点,而不是太阳的中心,“以便于计算,并且为了避免过于偏离托勒密的体系,令读者感到困惑。” 尽管《宇宙神秘》中的主要理论存在缺陷,但它为现代天文学作出了巨大贡献,“因为它代表了清除哥白尼体系中仍然残留的托勒密理论痕迹的第一步。”[63]

《新天文学》

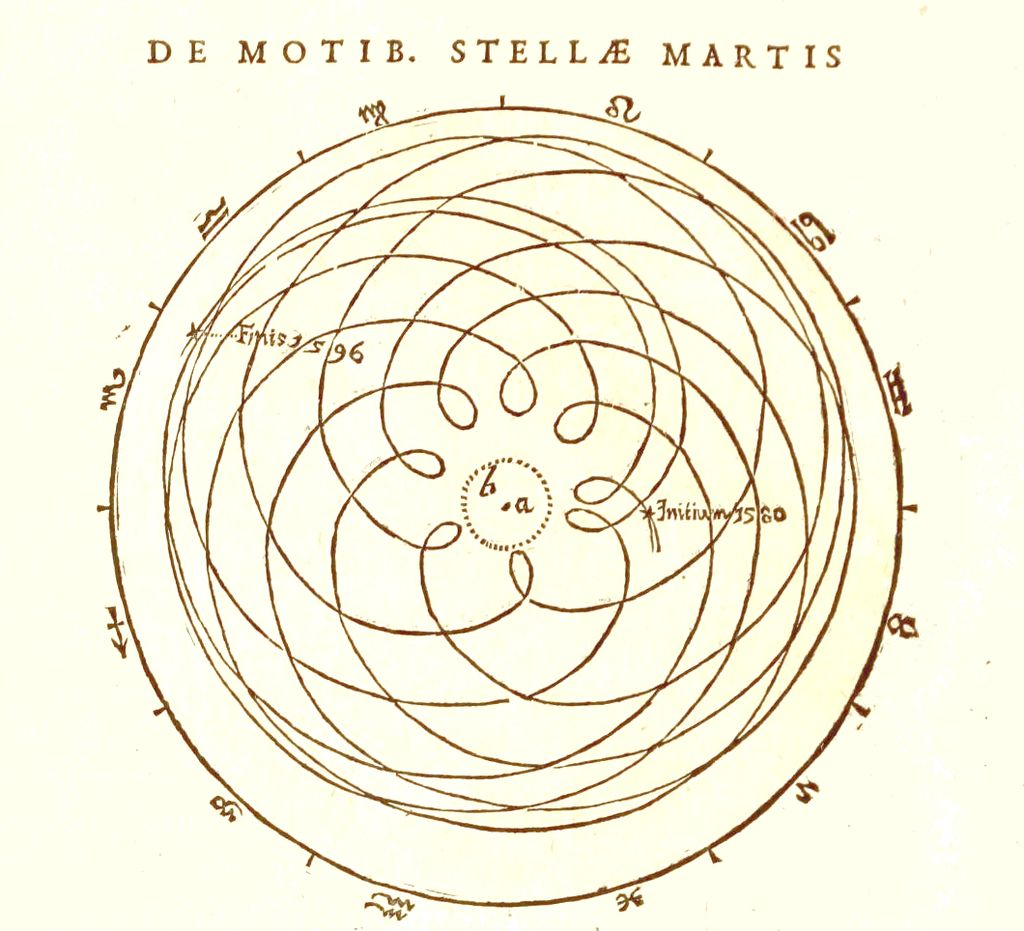

这段描述讲述了开普勒的研究如何发展到《新天文学》(Astronomia Nova),以及他在这部作品中提出的行星运动的前两条定律。开普勒的研究始于在第谷·布拉赫的指导下分析火星的轨道。[64]在这项工作中,开普勒提出了行星轨道的革命性概念,即行星在太空中的路径是由物理原因作用产生的,而不是早期天文学家认为的行星围绕固定的球形轨道壳运动。因此,天文现象开始被看作是受物理法则支配的。[65]

开普勒使用等距法(equant)重新计算了火星轨道的多种近似值,最终建立了一个模型,能够大致与第谷的观测数据吻合,误差在 2 角分以内(即平均测量误差)。然而,他对这个结果仍然不满意,因为某些情况下模型与观测数据的差距可以达到 8 角分。传统的天文数学方法未能帮助他解决问题,因此,开普勒开始尝试将轨道拟合为椭圆形。

在开普勒的宇宙宗教观中,太阳(象征着天父)是太阳系中动力的来源。作为物理依据,开普勒借鉴了威廉·吉尔伯特在《磁石学》(De Magnete)中提出的地球磁性理论,并结合了他自己在光学方面的研究。开普勒假设太阳辐射出的动力(或动力物种)随着距离的增加而减弱,从而导致行星在接近或远离太阳时速度的变化。也许这个假设可以通过数学关系恢复天文秩序。基于地球和火星的远日点和近日点的测量,开普勒推导出了一个公式,表明行星的运动速度与它到太阳的距离成反比。

为了验证这一关系,开普勒进行了非常繁琐的计算;为了简化计算任务,到了 1602 年末,他通过几何学的方式重新表述了这一比例:行星在相同的时间内扫过相等的面积——这就是他的行星运动第二定律。

接着,开普勒着手计算火星的整个轨道,使用几何速率法则,并假设火星的轨道是卵形的。经过约 40 次失败的尝试后,他在 1604 年底终于想到了椭圆形轨道的概念,虽然他曾认为椭圆是一个过于简单的解决方案,早期天文学家应该不会忽视它。发现椭圆轨道能够符合火星数据后(即 “代理假设”),开普勒立即得出结论,所有的行星都在椭圆轨道上运动,太阳位于椭圆的一个焦点——这就是他的行星运动第一定律。

由于开普勒没有助手进行计算,他没有将这一数学分析扩展到其他行星。到年底,他完成了《新天文学》的手稿,但由于关于使用第谷观测数据的法律争议(这些数据是第谷遗产的财产),该书直到 1609 年才得以出版。

《哥白尼天文学概要》

自从完成《新天文学》后,开普勒打算编写一本天文学教科书,全面讲解日心天文学的基础知识。接下来的几年,开普勒致力于编写《哥白尼天文学概要》(Epitome Astronomiae Copernicanae)。[73]尽管书名暗示日心理论,实际上,《概要》更侧重于开普勒自己的天文学体系,而非哥白尼的研究。[74]《概要》包含了行星运动的三大定律,并试图通过物理原因解释天体的运动。虽然它明确将前两大行星运动定律(在《新天文学》中应用于火星)扩展到所有行星、月球以及木星的美第奇卫星,但它并未解释如何从观测数据中推导出椭圆轨道。[77]

《概要》最初是为初学者编写的,开普勒试图将其写作风格模仿他的导师迈克尔·梅斯特林,梅斯特林出版过一本受人推崇的书,旨在向非专业人士解释地心天文学的基础。[78]开普勒于 1615 年完成了三卷中的第一卷(包括第一至第三章),并于 1617 年出版。然而,由于天主教会禁止哥白尼的书籍出版,且三十年战争爆发,导致接下来的两卷出版被推迟。在此期间,为了避免受禁令影响,开普勒将《概要》的目标读者从初学者转向了专家天文学家和数学家,因为书中的论点越来越复杂,且需要较高的数学知识才能理解。[79]第二卷(包括第四章)于 1620 年出版,第三卷(包括第五至第七章)则于 1621 年出版。[78]

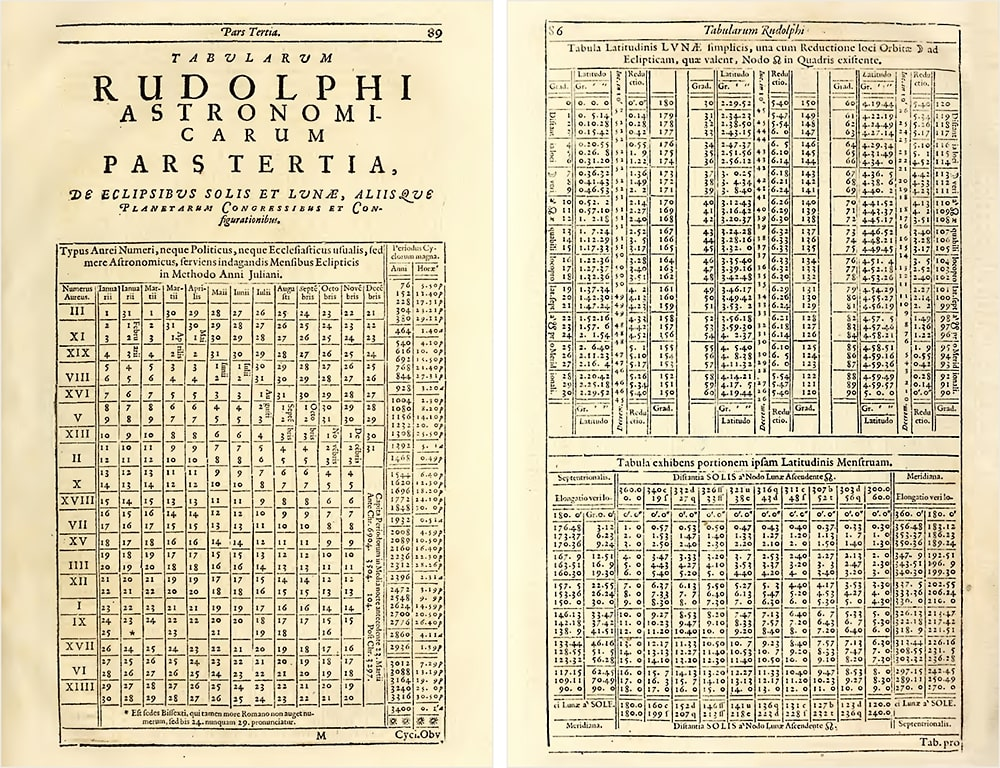

《鲁道夫天文表》

在《新天文学》完成后的几年里,开普勒的研究大部分集中在为《鲁道夫天文表》做准备以及基于该天文表制作一套全面的天文历表(即行星和恒星位置的具体预测)上,尽管这两项工作都需要许多年才能完成。[80]

最终,开普勒于 1623 年完成了《鲁道夫天文表》,当时这被认为是他的重要著作。然而,由于皇帝的出版要求和与第谷·布拉赫继承人之间的谈判,这本书直到 1627 年才得以出版。[81]

5. 占星术

像托勒密一样,凯普勒认为占星术是天文学的对应物,并且具有同等的兴趣和价值。然而,在随后的几年里,天文学与占星术逐渐分道扬镳,直到占星术不再是专业天文学家所实践的领域。[82]

奥利弗·洛奇爵士观察到,凯普勒在他那个时代对占星术有些轻蔑,他 “不断攻击并讽刺占星术,但这是人们唯一会为之付费的事情,他在某种程度上也靠这谋生。”[83] 尽管如此,凯普勒仍花费大量时间试图将占星术恢复到更坚实的哲学基础上,撰写了大量占星历、800 多份命盘,并且创作了若干关于占星术的专著。[84]

《De Fundamentis》

在争取成为帝国天文学家的过程中,开普勒写了《De Fundamentis》(1601 年),其完整标题可以翻译为 “关于为占星术提供更坚实的基础”,这是他为其中一本年鉴所写的简短前言。[85]

在这部作品中,开普勒描述了太阳、月亮和行星的效应,具体从它们的光线及其对体液的影响角度进行阐述,最后得出开普勒的观点:地球具有一种带有几何感的灵魂。受到围绕它的光线几何汇聚的刺激,地球的 “世界灵魂” 是有感知能力的,但并不具备意识。就像牧羊人听到笛声时虽然享受其音律,却并不理解音乐和声学的理论一样,地球也会对天体所形成的角度和相位做出反应,但并非以意识的方式。日食和月食被视为重要的预兆,因为地球的动物性本能会因为光的突然中断而剧烈扰乱,像是经历了一种情绪,并且会在这种情绪中持续一段时间。[82]

开普勒推测,地球有类似于生物的 “体液周期”,并举了一个例子:“海洋的最高潮汐据说每十九年左右会在同一日期出现。”(这可能指的是 18.6 年的月球交点岁差周期。)开普勒提倡通过多年的观察来寻找此类周期,并指出 “到目前为止,这样的观察尚未进行”。[86]

《Tertius Interveniens》

开普勒和赫利塞乌斯·罗斯林(Helisaeus Roeslin)在 1604 年超新星爆发后,发表了一系列关于占星术重要性的争论和反驳;与此同时,医生菲利普·费塞留斯(Philip Feselius)也发表了一部完全否定占星术的著作(特别是对罗斯林的作品进行了批判)。[87]

针对开普勒认为占星术的过度滥用与过度排斥之间的矛盾,他于 1610 年准备了《Tertius Interveniens》(《第三方干预》)。这部作品名义上是为了调解罗斯林与费塞留斯之间的争斗,因此被视为一部 “第三方干预” 的中立作品,但它也阐明了开普勒关于占星术价值的总体观点,包括一些关于行星与个人灵魂之间相互作用的假设机制。虽然开普勒认为大多数传统占星术的规则和方法就像 “散发臭气的粪便”,其中 “勤劳的母鸡” 在其中刮食,但他认为有时仍能从中找到 “偶尔的一粒种子,甚至一颗珍珠或一块金块”,这种发现是值得认真研究的科学占星家能够挖掘出的成果。[88]

6. 《音乐》

《世界的和谐》

开普勒确信,“几何学的事物为造物主提供了装饰整个世界的模型”。[89]在《世界的和谐》(Harmonice Mundi,1619 年)中,他试图通过音乐来解释自然界的比例,尤其是天文和占星学方面的比例。中心的 “和谐” 体系是 musica universalis(宇宙音乐),即 “天体的音乐”,这是毕达哥拉斯、托勒密等人早期研究的主题;事实上,在《世界的和谐》出版后不久,开普勒卷入了与罗伯特·弗拉德(Robert Fludd)的优先权争议,弗拉德最近也出版了自己的和声理论。[90]

开普勒从探索规则多边形和规则立体开始,包括后来被称为 “开普勒立体” 的几何图形。从这些几何图形出发,他将和声分析扩展到了音乐、气象学和占星学;和谐来自于天体灵魂所发出的音调——在占星学的情形下,是这些音调与人类灵魂之间的互动。在该著作的最后部分(第五卷),开普勒探讨了行星的运动,尤其是轨道速度与与太阳的轨道距离之间的关系。类似的关系曾被其他天文学家使用,但开普勒凭借泰科的观测数据和他自己的天文理论,将其进行了更加精确的处理,并赋予它们新的物理意义。[91]

在许多其他和谐关系中,开普勒阐述了后来被称为行星运动第三定律的关系。他尝试了多种组合,直到他发现 “周期时间的平方与平均距离的立方成比例”(大致如此)。虽然他给出了这个顿悟的日期(1618 年 3 月 8 日),但他并未详细说明如何得出这个结论。[92]然而,这一纯粹的运动学定律对于行星动力学的广泛意义,直到 1660 年代才被认识到。当它与克里斯蒂安·惠更斯(Christiaan Huygens)新发现的离心力定律结合时,促使艾萨克·牛顿(Isaac Newton)、埃德蒙·哈雷(Edmund Halley)、或许还有克里斯托弗·雷恩(Christopher Wren)和罗伯特·胡克(Robert Hooke)独立地证明,太阳和行星之间的引力随着它们之间距离的平方而减小。[93]这推翻了中世纪物理学的传统假设,即引力的作用力在适用于两个物体之间时,随着距离的变化保持不变,这一假设曾被开普勒以及伽利略在其错误的万有引力定律中采用,伽利略还认为自由落体的加速度是均匀的,而伽利略的学生博雷利(Borrelli)在 1666 年的天体力学中也提出了类似观点。[94]

7. 《光学》

Astronomiae Pars Optica

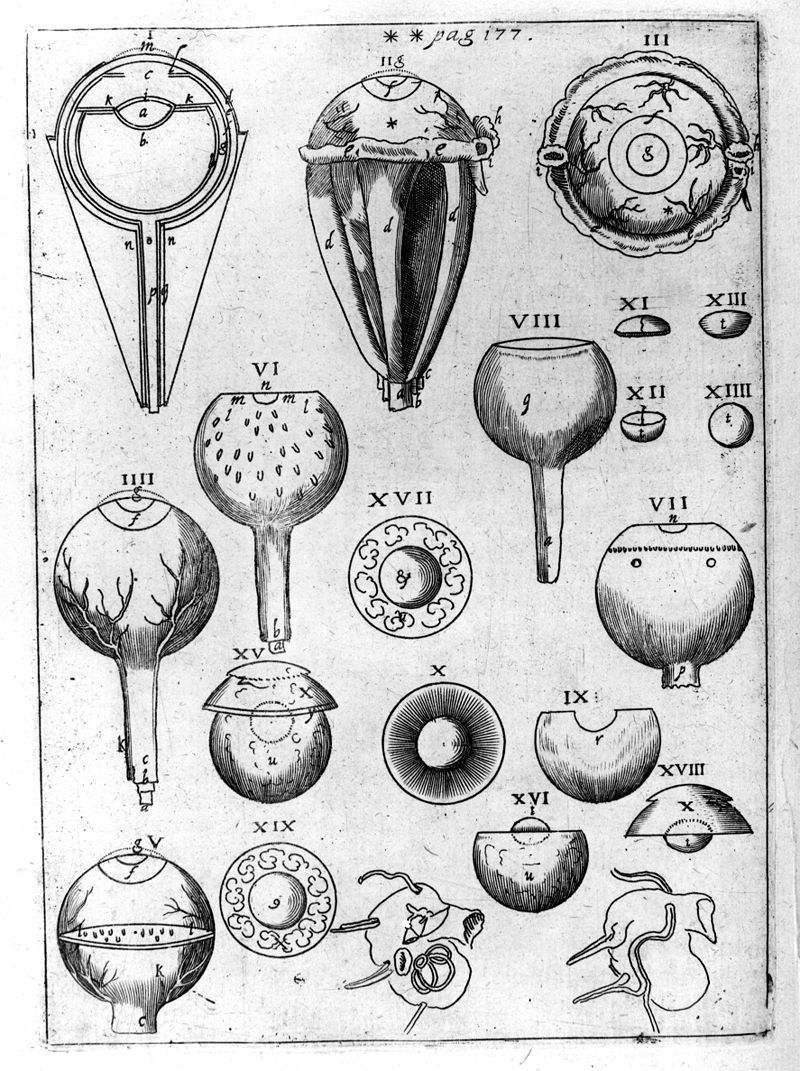

当开普勒继续缓慢分析第谷的火星观测数据(现在他已能全面获取这些数据),并开始缓慢地编制《鲁道夫天文表》时,他也开始了对光学法则的研究,这一研究源自他 1600 年关于月球的论文。日月食现象中有一些未解的现象,例如意外的阴影大小、全月食的红色和全日食时周围的异常光线等。此外,天文观测中还存在与大气折射相关的问题。1603 年大部分时间,开普勒暂停了其他工作,专注于光学理论的研究;最终的手稿于 1604 年 1 月 1 日呈交给皇帝,并出版为《光学部分》(*Astronomiae Pars Optica*)。在这部作品中,开普勒描述了控制光强度的平方反比定律、平面镜和弯曲镜的反射原理、针孔相机的原理以及光学在天文学中的应用,如视差和天体的视直径。他还将光学研究扩展到人眼,通常被神经科学家认为是第一个认识到眼睛的晶状体将图像颠倒并反转投射到视网膜上的人。对于开普勒而言,这一难题并不特别重要,因为他认为它与光学无关,尽管他曾提出图像在 “大脑的空隙中” 由于 “灵魂的活动” 得到了纠正。[95]

今天,《光学部分》被普遍认为是现代光学的奠基之作(尽管折射定律未被提及)。[96]在投影几何学的起源方面,开普勒在此作品中引入了数学实体连续变化的概念。他提出,如果一个圆锥曲线的焦点沿着连接焦点的线移动,几何形状将发生变化或退化,变成另一种形式。通过这种方式,椭圆变为抛物线,当椭圆的两个焦点合并时,它会形成一个圆。当双曲线的焦点合并时,双曲线变成一对直线。他还假设,如果一条直线延伸至无穷大,它将在无穷远处与自身相交,从而具有大圆的性质。[97]

《屈光学》

在 1610 年初,伽利略·伽利莱使用他强大的新望远镜发现了四颗绕木星运转的卫星。当伽利略将他的发现以《星际信使》(Sidereus Nuncius)的形式发布时,他寻求开普勒的意见,部分是为了增强他的观察结果的可信度。开普勒热情地做出了回应,发表了一篇简短的回复《与星际信使的对话》(Dissertatio cum Nuncio Sidereo)。他赞同伽利略的观察结果,并提出了一系列关于伽利略发现及其望远镜方法的推测,涵盖了天文学、光学、宇宙学以及占星学的意义和影响。随后同年,开普勒在《木星卫星记》(Narratio de Jovis Satellitibus)中发表了他自己的望远镜观测结果,进一步支持了伽利略。然而,令开普勒失望的是,伽利略从未发表他对《新天文学》(Astronomia Nova)的反应(如果有的话)。[98]

开普勒还开始了望远镜镜头的理论与实验研究,使用的是科隆公爵厄恩斯特借给他的望远镜。结果的手稿于 1610 年 9 月完成,并于 1611 年出版,命名为《屈光学》(Dioptrice)。[99]在这本书中,开普勒阐明了双凸聚焦镜头和双凹发散镜头的理论基础——以及它们如何结合生成伽利略望远镜的原理——同时探讨了实像与虚像、正立与倒立像,以及焦距对放大和缩小的影响。他还描述了一种改进版的望远镜——现在被称为天文望远镜或开普勒望远镜——这种望远镜通过两片凸透镜的组合,比伽利略使用的凸凹透镜组合提供更高的放大倍数。[100]

8. 数学与物理

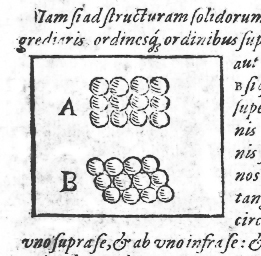

作为 1611 年新年礼物,开普勒为他的朋友兼某时赞助人瓦赫尔·冯·瓦赫肯费尔斯男爵撰写了一本简短的小册子,名为《新年礼物:六角雪花》(*Strena Seu de Nive Sexangula*)。在这篇论文中,他首次描述了雪花的六角对称性,并将讨论扩展到假设的原子物理基础,提出了后来被称为开普勒猜想的命题,这一命题涉及球体最有效的排列方式。[101][102]

开普勒于 1613 年撰写了影响深远的数学著作《葡萄酒桶的立体几何学》(Nova stereometria doliorum vinariorum),该书讨论了如何测量容器的体积,如葡萄酒桶,并于 1615 年出版。[103]开普勒还为微积分方法和数值分析的发展做出了贡献,包括迭代逼近、微分法、以及对数和超越方程的早期应用。[104][105]开普勒在计算形状体积方面的工作,以及他寻找最优葡萄酒桶形状的研究,是微积分发展中的重要一步。[106]辛普森法则(用于积分学中的一种近似方法)在德语中被称为 “开普勒桶法则”(Keplersche Fassregel)。[107]

9. 遗产

他在天文学中的影响

凯普勒的行星运动定律并未立即被接受。一些重要人物,如伽利略和勒内·笛卡尔,完全忽视了凯普勒的《天文学新论》。许多天文学家,包括凯普勒的老师迈克尔·梅斯特林,都反对凯普勒将物理学引入天文学。一些人则采取了折衷的立场。伊斯梅尔·布利亚尔杜斯接受了椭圆轨道,但用沿椭圆空焦点的匀速运动代替了凯普勒的面积定律,而塞思·沃德则使用了椭圆轨道,并通过等距点定义其运动方式。[108][109][110]

一些天文学家对凯普勒的理论及其各种修改进行了天文观测的验证。金星和水星横穿太阳表面时的两次凌日,提供了理论的敏感检验,尤其是在这些行星通常无法被观测到的情况下。对于 1631 年水星凌日,凯普勒对水星的参数极为不确定,他建议观测者在预测日期的前后一天进行观测。皮埃尔·加桑迪在预测日期当天成功观测到了水星凌日,这是对凯普勒预测的确认。[111]这是第一次观测到水星凌日。然而,他尝试在一个月后观测金星凌日时,由于鲁道夫表的误差未能成功。加桑迪未意识到金星凌日在大多数欧洲地区,包括巴黎,是不可见的。[112] 1639 年,杰里迈亚·霍洛克斯观测了金星凌日,他通过自己的观测调整了凯普勒模型的参数,预言了金星凌日,并建立了观测装置。他始终是凯普勒模型的坚定支持者。[113][114][115]

《哥白尼天文学概论》被欧洲各地的天文学家阅读,在凯普勒去世后,这本书成为传播凯普勒思想的主要载体。在 1630 年至 1650 年间,这本书是最广泛使用的天文学教材,赢得了许多人对基于椭圆轨道的天文学的信仰。[74]然而,极少数人接受他关于天体运动物理基础的观点。17 世纪末,一些受凯普勒工作启发的物理天文学理论——尤其是乔瓦尼·阿方索·博雷利和罗伯特·胡克的理论——开始引入引力(尽管不是凯普勒所假设的准精神动因种),以及笛卡尔的惯性概念。[116]这一思潮最终在艾萨克·牛顿的《自然哲学的数学原理》(1687 年)中达到了顶峰,牛顿在该书中通过一个基于力的普遍引力理论推导出了凯普勒的行星运动定律,[117] 这一数学挑战后来被称为 “解决凯普勒问题”。[118]

科学史

凯普勒在科学哲学和科学史的研究中也占据了重要地位。凯普勒及其运动定律是早期天文学历史中的核心内容,例如让-埃蒂安·蒙图克拉(Jean-Étienne Montucla)1758 年出版的《数学史》和让-巴蒂斯特·德兰布尔(Jean-Baptiste Delambre)1821 年出版的《现代天文学史》。这些以启蒙时代视角编写的历史著作,对凯普勒的形而上学和宗教论点持怀疑和不赞同态度,但在随后的浪漫主义自然哲学家中,这些元素被视为凯普勒成功的关键。威廉·惠威尔(William Whewell)在他 1837 年出版的《归纳科学史》中,认为凯普勒是归纳科学天才的原型;在 1840 年的《归纳科学哲学》中,惠威尔将凯普勒视为最先进科学方法的化身。类似地,厄恩斯特·弗里德里希·阿佩尔(Ernst Friedrich Apelt)是第一位对凯普勒的手稿进行广泛研究的学者(在凯瑟琳大帝购买这些手稿后),他将凯普勒视为 “科学革命” 的关键人物。阿佩尔认为,凯普勒的数学、审美敏感性、物理思想和神学是统一思想体系的一部分,并首次对凯普勒的生平和工作进行了深入分析。[119]

亚历山大·科伊尔(Alexandre Koyré)对凯普勒的研究,是继阿佩尔之后,凯普勒宇宙观及其影响的第一个重要里程碑。在 1930 年代和 1940 年代,科伊尔和其他一些第一代专业科学史学家将 “科学革命” 视为科学史中的核心事件,而凯普勒则被认为是这场革命中的核心人物(或许是最核心的人物)。科伊尔将凯普勒的理论化工作,而非其实证研究,置于从古代世界观到现代世界观的思想转型中心。自 1960 年代以来,关于凯普勒的历史学术研究大幅增加,包括对他在占星学和气象学上的研究,他的几何学方法,他的宗教观点在其工作中的作用,他的文学和修辞方法,他与当时更广泛文化和哲学潮流的互动,甚至他作为科学史学家的角色。[120]

科学哲学家——如查尔斯·桑德斯·皮尔士(Charles Sanders Peirce)、诺伍德·拉塞尔·汉森(Norwood Russell Hanson)、斯蒂芬·图尔敏(Stephen Toulmin)和卡尔·波普尔(Karl Popper)——多次回顾凯普勒的工作:凯普勒的作品中涉及不相容性、类比推理、证伪等哲学概念。物理学家沃尔夫冈·保利(Wolfgang Pauli)甚至利用凯普勒与罗伯特·弗拉德(Robert Fludd)的优先权争议,探讨了分析心理学对科学研究的影响。[121]

版本与翻译

凯普勒的多本著作的现代翻译出现在十九世纪末至二十世纪初,而他的全集的系统出版工作始于 1937 年(并且在 21 世纪初接近完成)。

1858 年至 1871 年间,克里斯蒂安·弗里希(Christian Frisch,1807–1881)在凯普勒诞辰 300 周年时编纂了八卷本的《凯普勒全集》 (Kepleri Opera omnia)。弗里希的版本仅包含凯普勒的拉丁文著作,并附有拉丁文注释。

1914 年,瓦尔特·冯·迪克(Walther von Dyck,1856–1934)开始策划新版全集。迪克通过国际外交途径,争取到苏联当局的许可,将保存在列宁格勒的凯普勒手稿进行拍照复制。这些手稿中包含了弗里希未曾收录的若干凯普勒作品。迪克的照片至今仍是现代凯普勒未出版手稿版本的基础。

马克斯·卡斯帕(Max Caspar,1880–1956)于 1923 年出版了凯普勒的《宇宙神秘学》(Mysterium Cosmographicum)的德文翻译。迪克和卡斯帕的凯普勒研究深受数学家亚历山大·冯·布里尔(Alexander von Brill,1842–1935)影响。卡斯帕在 1934 年成为迪克的合作者,并接替迪克成为该项目的负责人,在 1935 年成立了凯普勒委员会(Kepler-Kommission)。在玛尔塔·李斯特(Martha List,1908–1992)和弗朗茨·哈默(Franz Hammer,1898–1969)的协助下,卡斯帕继续在二战期间进行编辑工作。卡斯帕还于 1948 年出版了凯普勒的传记。[122] 后来,凯普勒委员会由沃尔克·比亚拉斯(Volker Bialas,1976–2003)、乌尔里希·格里古尔(Ulrich Grigull,1984–1999)和罗兰·布利尔什(Roland Bulirsch,1998–2014)担任主席。[123][124]

文化影响与命名

凯普勒已经成为科学现代性的象征之一,被视为 “超前的天才”。科学普及者卡尔·萨根(Carl Sagan)称他为 “第一位天体物理学家和最后一位科学占星家”[125]。关于凯普勒在科学革命中的地位的争论,产生了多种哲学和流行的解读。其中最有影响力的之一是亚瑟·科斯特勒(Arthur Koestler)在 1959 年出版的《梦游者》一书,在这本书中,凯普勒明确被描绘为革命的英雄(无论是在道德、神学,还是在智力上)[126]。

约翰·班维尔(John Banville)所著的历史小说《凯普勒》(1981)探讨了科斯特勒非小说类叙述和科学哲学中提出的许多主题[127]。2004 年出版的非小说类作品《天体阴谋》(Heavenly Intrigue)提出,凯普勒为了获得第谷·布拉赫的数据,可能谋杀了布拉赫[128]。

在奥地利,2002 年铸造了以凯普勒为主题的 10 欧元银币,作为收藏币。硬币的背面刻有凯普勒的肖像,他曾在格拉茨及其周边地区教授过一段时间。凯普勒与汉斯·乌尔里希·冯·埃根贝格(Prince Hans Ulrich von Eggenberg)王子有过私人交情,他可能影响了埃根贝格城堡的建设(硬币正面的图案)。硬币上凯普勒前方的图案为《宇宙神秘学》中的嵌套球体和多面体模型[129]。

德国作曲家保罗·亨德米特(Paul Hindemith)创作了一部关于凯普勒的歌剧,名为《世界的和谐》(Die Harmonie der Welt,1957)。在这部歌剧创作过程中,他还写了一部同名交响曲,基于他为歌剧创作的音乐理念[130]。亨德米特的歌剧激发了耶鲁大学的约翰·罗杰斯(John Rodgers)和威利·拉夫(Willie Ruff)创作了一部基于凯普勒用音乐表现行星运动的合成器作品[131]。菲利普·格拉斯(Philip Glass)创作了一部基于凯普勒生平的歌剧《凯普勒》(2009),其歌词为马蒂娜·温克尔(Martina Winkel)用德语和拉丁语编写[132]。

凯普勒对科学的贡献直接命名的事物包括凯普勒行星运动定律;他观察和描述的凯普勒超新星 SN 1604;凯普勒-庞索多多面体(Kepler–Poinsot polyhedra,一组几何构造),其中两个是由凯普勒描述的;以及凯普勒的球体堆积猜想。以他名字命名的地点和实体包括多个城市街道和广场、几所教育机构、一颗小行星以及月球和火星上的陨石坑。

凯普勒太空望远镜在 2023 年 6 月 16 日观测了 530,506 颗恒星,并确认了 2,778 颗行星的存在,其中许多行星和凯普勒望远镜本身都以凯普勒的名字命名[133][134]。

10. 作品

- 《宇宙的神圣奥秘》(Mysterium Cosmographicum)(1596)

- 《更坚实的占星学基础》(De Fundamentis Astrologiae Certioribus)(1601)

- 《天文学的光学部分》(Astronomiae pars optica)(拉丁文)法兰克福:Claude de Marne (1604)

- 《蛇夫座脚下的新星》(De Stella nova in pede Serpentarii)(1606)

- 《新天文学》(Astronomia nova)(1609)

- 《第三方干预》(Tertius Interveniens)(1610)

- 《与星际信使的对话》(Dissertatio cum Nuncio Sidereo)(1610)

- 《光学论》(Dioptrice)(1611)

- 《六角雪花》(De nive sexangula)(1611)

- 《论永恒之子何时在祝圣处女玛利亚的子宫内接受人性》(De vero Anno, quo aeternus Dei Filius humanam naturam in Utero benedictae Virginis Mariae assumpsit)(1614)

- 《天文年鉴摘录》(Eclogae Chronicae)(1615,与《与星际信使的对话》一起出版)

- 《葡萄酒桶的新立体几何学》(Nova stereometria doliorum vinariorum)(1615)

- 《天体运动新历法》(Ephemerides nouae motuum coelestium)(1617–30)

- 《哥白尼天文学摘要》(Epitome astronomiae copernicanae)(拉丁文)林茨:Johann Planck (1618)

- 《哥白尼天文学摘要》1-3,《球面学说》(Epitome astronomiae Copernicanae. 1–3, De doctrina sphaerica)(拉丁文)第 44199 卷,林茨:Johann Planck (1618)

- 《哥白尼天文学摘要》第 4 卷,《理论学说》1,《天体物理学》(Doctrina theorica. 1, Physica coelestis)(拉丁文)第 4 卷,林茨:Gottfried Tambach (1622)

- 《哥白尼天文学摘要》第 5-7 卷,《理论学说》(Doctrina theorica)(拉丁文)第 44323 卷,林茨:Gottfried Tambach (1621)

- 《彗星论》(De cometis)(拉丁文)奥格斯堡:Sebastian Müller (1619)

- 《世界的和谐》(Harmonice Mundi)(1619)

- 《宇宙的神圣奥秘》(Mysterium cosmographicum),第二版 (1621)

- 《鲁道夫天文表》(Tabulae Rudolphinae)(1627)

- 《梦境》(Somnium)(1634)(Google Books 预览中的英文翻译)

- 《凯普勒全集》[Opere](拉丁文),第 1 卷,法兰克福:Heyder & Zimmer(1858)

- 《凯普勒全集》[Opere](拉丁文),第 2 卷,法兰克福:Heyder & Zimmer(1859)

- 《凯普勒全集》[Opere](拉丁文),第 3 卷,法兰克福:Heyder & Zimmer(1860)

- 《凯普勒全集》[Opere](拉丁文),第 4 卷,法兰克福:Heyder & Zimmer(1863)

- 《凯普勒全集》[Opere](拉丁文),第 5 卷,法兰克福:Heyder & Zimmer(1864)

- 《凯普勒全集》[Opere](拉丁文),第 6 卷,法兰克福:Heyder & Zimmer(1866)

- 《凯普勒全集》[Opere](拉丁文),第 7 卷,法兰克福:Heyder & Zimmer(1868)

- 《凯普勒全集》[Opere](拉丁文),第 8 卷,法兰克福:Heyder & Zimmer(1870)

- 《凯普勒全集》[Opere](拉丁文),第 9 卷,法兰克福:Heyder & Zimmer(1871)

凯普勒全集(Johannes Kepler Gesammelte Werke, KGW)的批判版,共 22 卷,由凯普勒委员会(Kepler-Kommission,成立于 1935 年)代表巴伐利亚科学院(Bayerische Akademie der Wissenschaften)编辑出版。

第 1 卷:《宇宙的神秘》Mysterium Cosmographicum、《新星》De Stella Nova,编辑:M. Caspar,1938 年,第 2 版 1993 年,平装 ISBN 3-406-01639-1。

第 2 卷:《光学天文学部分》Astronomiae pars optica,编辑:F. Hammer,1939 年,平装 ISBN 3-406-01641-3。

第 3 卷:《新天文学》Astronomia Nova,编辑:M. Caspar,1937 年,IV,487 页,第 2 版 1990 年,平装 ISBN 3-406-01643-X,半羊皮 ISBN 3-406-01642-1。

第 4 卷:1602–1611 年间的小型著作,包含《光学》Dioptrice,编辑:M. Caspar, F. Hammer,1941 年,ISBN 3-406-01644-8。

第 5 卷:《编年史》Chronologische Schriften,编辑:F. Hammer,1953 年,已绝版。

第 6 卷:《世界的和谐》Harmonice Mundi,编辑:M. Caspar,1940 年,第 2 版 1981 年,ISBN 3-406-01648-0。

第 7 卷:《哥白尼天文学摘要》Epitome Astronomiae Copernicanae,编辑:M. Caspar,1953 年,第 2 版 1991 年,ISBN 3-406-01650-2,平装 ISBN 3-406-01651-0。

第 8 卷:《宇宙的神秘》Mysterium Cosmographicum,附注版,《彗星》De Cometis,《防护者》Hyperaspistes,注释:F. Hammer,1955 年,平装 ISBN 3-406-01653-7。

第 9 卷:数学著作 Mathematische Schriften,编辑:F. Hammer,1955 年,第 2 版 1999 年,已绝版。

第 10 卷:《鲁道夫表》Tabulae Rudolphinae,编辑:F. Hammer,1969 年,ISBN 3-406-01656-1。

第 11 卷,第 1 册:《天文运动新历》Ephemerides novae motuum coelestium,注释:V. Bialas,1983 年,ISBN 3-406-01658-8,平装 ISBN 3-406-01659-6。

第 11 卷,第 2 册:《历法与预言》Calendaria et Prognostica、《天文小品》Astronomica minora、《梦境》Somnium,注释:V. Bialas, H. Grössing,1993 年,ISBN 3-406-37510-3,平装 ISBN 3-406-37511-1。

第 12 卷:《神学》Theologica、《女巫审判》Hexenprozeß、《塔西佗译本》Tacitus-Übersetzung、《诗歌》Gedichte,注释:J. Hübner, H. Grössing, F. Boockmann, F. Seck,主编:V. Bialas,1990 年,ISBN 3-406-01660-X,平装 ISBN 3-406-01661-8。

- 第 13 卷至第 18 卷:书信集:

第 13 卷:《1590–1599 年书信》Briefe 1590–1599,编辑:M. Caspar,1945 年,432 页,ISBN 3-406-01663-4。

第 14 卷:《1599–1603 年书信》Briefe 1599–1603,编辑:M. Caspar,1949 年,已绝版,第 2 版正在准备中。

第 15 卷:《1604–1607 年书信》Briefe 1604–1607,编辑:M. Caspar,1951 年,第 2 版 1995 年,ISBN 3-406-01667-7。

第 16 卷:《1607–1611 年书信》Briefe 1607–1611,编辑:M. Caspar,1954 年,ISBN 3-406-01668-5。

第 17 卷:《1612–1620 年书信》Briefe 1612–1620,编辑:M. Caspar,1955 年,ISBN 3-406-01671-5。

第 18 卷:《1620–1630 年书信》Briefe 1620–1630,编辑:M. Caspar,1959 年,ISBN 3-406-01672-3。

- 第 19 卷:《生活与工作文献》Dokumente zu Leben und Werk,注释:M. List,1975 年,ISBN 978-3-406-01674-5。

- 第 20 卷至第 22 卷:手稿集

第 20 卷,第 1 册:《天文学手稿(I)》Manuscripta astronomica (I),包括《辩护》Apologia、《地球运动》De motu Terrae、《希帕克斯》Hipparchus 等,注释:V. Bialas,1988 年,ISBN 3-406-31501-1,平装 ISBN 3-406-31502-X。

第 20 卷,第 2 册:《天文学手稿(II)》Manuscripta astronomica (II),包括《火星理论注释》Commentaria in Theoriam Martis,注释:V. Bialas,1998 年,平装 ISBN 3-406-40593-2。

第 21 卷,第 1 册:《天文学手稿(III)及数学手稿》Manuscripta astronomica (III) et mathematica,包括《格里高利历法》De Calendario Gregoriano,正在准备中。

第 21 卷,第 2 册:《各种手稿》Manuscripta varia,正在准备中。

第 22 卷:《总索引》General index,正在准备中。

凯普勒委员会还出版了《凯普勒文献目录》(Bibliographia Kepleriana,第二版 List,1968 年),这是凯普勒作品版本的完整书目,并附有第二版的补充卷(编辑:Hamel,1998 年)。

11. 参见

- 理论物理学

- 卡瓦列里的原理

- 天文学史

- 物理学史

- 开普勒轨道

- 开普勒三角形

- 开普勒–博旺坎普常数

- 彭罗斯镶嵌

- 辐射压

12. 注释

- "开普勒将行星运动的因果解释建立在距离-速度定律上,而不是基于复合球体的均匀圆周运动,这标志着从古代到现代科学观念的重大转变……[开普勒]从物理原理出发,推导出轨迹,而不是单纯构建新的模型。换句话说,即使在发现面积定律之前,开普勒就已经放弃了将均匀圆周运动作为物理原理。" [68]

- 到了 1621 年或更早,开普勒已经意识到木星的卫星遵循他的第三定律。开普勒认为,旋转的巨大天体会将它们的旋转传递给它们的卫星,从而使卫星围绕中央天体旋转;因此,太阳的旋转驱动着行星的公转,地球的旋转驱动着月球的公转。在开普勒的时代,没有人能够观察到木星的旋转。然而,开普勒认为,中央天体使其卫星围绕其旋转的力量随着距离的增加而减弱;因此,离中央天体较远的卫星旋转得较慢。开普勒注意到木星的卫星遵循这一模式,并推测这种力量是由类似的机制所负责。他还注意到,木星卫星的轨道周期和半长轴之间大致存在 3/2 次方的关系,正如当时已知的六大行星的轨道关系一样。然而,这一关系是近似的:木星的卫星的周期已知的数值与现代的值相差不到几个百分点,但这些卫星的半长轴的测量精度较低。开普勒在他的《哥白尼天文学摘要》中讨论了木星的卫星:[75][76]

(4) 然而,通过对比木星的四颗卫星与木星本身,以及六大行星与太阳的比较,这一论点的可信性得到了证明。因为,关于木星的天体是否绕其轴旋转,我们没有足够的证据来证明,但对于地球的天体和特别是太阳的旋转,理性告诉我们这是显然正确的:理性证明,正如在围绕太阳的六颗行星之间一样,木星的四颗卫星之间也是如此,因为围绕木星的天体,任何离它更远的卫星都会旋转得更慢,甚至这些卫星的周期与木星的距离的比例并非完全相同,而是大于该比例;即每个距离木星的比例的 3/2(sescupla),这一比例显然与六颗行星的比例相同。在西蒙·梅尔([Simon] Mayr,1573–1624)的《木星的世界》(Mundus Jovialis,1614)一书中,梅尔列出了木星四颗卫星的距离:3、5、8、13(或 14[根据]伽利略的说法)……梅尔给出了它们的周期:1 天 18 小时半、3 天 13 小时半、7 天 3 小时、16 天 18 小时:这些数据的比例大于双倍,超出了 3、5、8、13 或 14 的比例,尽管小于平方的比例,即 9、25、64、169 或 196,就像 3/2 次方大于 1 但小于 2 一样。 - 电影《火星与四月》(Mars et Avril)由马丁·维尔纽夫(Martin Villeneuve)执导,其开篇基于 17 世纪德国天文学家约翰内斯·开普勒的宇宙模型《宇宙的和谐》(Harmonice Mundi),该理论认为宇宙的和谐由天体的运动所决定。贝诺特·沙雷斯(Benoît Charest)根据这一理论作曲。

13. 参考文献

引用

- Liscia, Daniel A. Di. "Johannes Kepler". In Zalta, Edward N. (ed.). 《斯坦福哲学百科全书》.

- "Kepler". 《Random House Webster's Unabridged Dictionary》.

- Dudenredaktion; Kleiner, Stefan; Knöbl, Ralf (2015) [首次出版于 1962]. 《发音词典》(第七版)[Das Aussprachewörterbuch] (德语). 柏林:Dudenverlag. 第 487 页,第 505 页. ISBN 978-3-411-04067-4.

- Krech, Eva-Maria; Stock, Eberhard; Hirschfeld, Ursula; Anders, Lutz Christian (2009). 《德语发音词典》[Deutsches Aussprachewörterbuch] (德语). 柏林:Walter de Gruyter. 第 628 页,第 646 页. ISBN 978-3-11-018202-6.

- Jeans, Susi (2013) [2001]. "Kepler [Keppler], Johannes". 《格罗夫音乐在线》[Grove Music Online]. 经 H. Floris Cohen 修订. 牛津:牛津大学出版社. doi:10.1093/gmo/9781561592630.article.14903. ISBN 978-1-56159-263-0. 于 2021 年 9 月 26 日检索. (需要订阅或英国公共图书馆会员资格)

- Voelkel, James R. (2001). "Commentary on Ernan McMullin, "The Impact of Newton's Principia on the Philosophy of Science"". 《科学哲学》[Philosophy of Science]. 68 (3): 319–326. doi:10.1086/392885. ISSN 0031-8248. JSTOR 3080920. S2CID 144781947.

- "DPMA | Johannes Kepler".

- "Johannes Kepler: His Life, His Laws and Times | NASA". 于 2021 年 6 月 24 日存档. 于 2023 年 9 月 1 日检索.

- "分子表达:科学、光学与您 – 时间线 – 约翰内斯·开普勒"。

- "开普勒,科学小说之父". bbvaopenmind.com. 2015 年 11 月 16 日.

- Popova, Maria (2019 年 12 月 27 日). "开普勒如何发明科学小说并在女巫审判中为母亲辩护,同时彻底改变了我们对宇宙的理解". themarginalian.org.

- Coullet, Pierre; San Martin, Jaime; Tirapegui, Enrique (2022). "开普勒在寻找‘折射’". 《混沌、孤立点与分形》[Chaos, Solitons & Fractals]. 164. Bibcode:2022CSF...16412695C. doi:10.1016/j.chaos.2022.112695. S2CID 252834988.

- "开普勒望远镜 | 光学设计、折射、天文学". 《大英百科全书》[Encyclopaedia Britannica].

- Tunnacliffe, AH; Hirst JG (1996). 《光学》[Optics]. 英国肯特. 第 233–237 页. ISBN 978-0-900099-15-1.

- Dooley, Brendan (2021 年 6 月). "从占星术到天文学:文艺复兴和早期现代的视角". 《柏林神学期刊》[Berliner Theologische Zeitschrift]. 38 (1). Walter de Gruyter GmbH: 156–175. doi:10.1515/bthz-2021-0010. 从古代到十七世纪,欧洲的天文学和占星术始终是同一事物的两个方面

- Omodeo, Pietro Daniel (2015 年 8 月). "开普勒从数学天文学转向天体物理学的‘不敬’". 《物理年鉴》[Annalen der Physik]. 527 (7–8). Wiley. Bibcode:2015AnP...527A..71O. doi:10.1002/andp.201500238. hdl:11858/00-001M-0000-002A-8F0F-E.

- Barker 和 Goldstein. "开普勒天文学的神学基础", 《奥西里斯》[Osiris], 16, 2001 年, 第 112–113 页.

- Kepler. 《新天文学》[New Astronomy], 标题页, 由 Donohue 翻译, 第 26–27 页.

- Kepler. 《新天文学》, 第 48 页.

- 《哥白尼天文学概论》[Epitome of Copernican Astronomy], 《西方世界的伟大书籍》[Great Books of the Western World], 第 15 卷, 第 845 页.

- Stephenson. 《开普勒的物理天文学》[Kepler's Physical Astronomy], 第 1–2 页; Dear, 《科学革命》[Revolutionizing the Sciences], 第 74–78 页.

- Caspar. 《开普勒》[Kepler], 第 29–36 页; Connor. 《开普勒的女巫》[Kepler's Witch], 第 23–46 页.

- Koestler. 《梦游者》[The Sleepwalkers], 第 234 页(翻译自开普勒的家族星座图)。

- Caspar. 《开普勒》, 第 36–38 页; Connor. 《开普勒的女巫》, 第 25–27 页.

- Connor, James A. 《开普勒的女巫》[Kepler's Witch] (2004), 第 58 页.

- Barker, Peter; Goldstein, Bernard R. "开普勒天文学的神学基础", 《奥西里斯》[Osiris], 第二系列, 第 16 卷, 《神学背景下的科学:认知维度》[Science in Theistic Contexts: Cognitive Dimensions] (2001), 第 96 页.

- Westman, Robert S. "开普勒早期的物理占星问题", 《天文学史杂志》[Journal for the History of Astronomy], 32 (2001): 227–236.

- Barker, Peter; Goldstein, Bernard R. (2001 年 1 月). "开普勒天文学的神学基础". 《奥西里斯》[Osiris]. 16: 88–113. doi:10.1086/649340. ISSN 0369-7827. S2CID 145170215.

- Caspar. 《开普勒》, 第 38–52 页; Connor. 《开普勒的女巫》, 第 49–69 页.

- Caspar, 《开普勒》[Kepler], 第 50–51 页.

- Caspar, 《开普勒》, 第 58–65 页.

- Caspar, 《开普勒》, 第 71–75 页.

- Connor. 《开普勒的女巫》[Kepler's Witch], 第 89–100, 114–116 页; Caspar. 《开普勒》, 第 75–77 页.

- Caspar, 《开普勒》, 第 85–86 页.

- Caspar, 《开普勒》, 第 86–89 页.

- Caspar, 《开普勒》, 第 89–100 页.

- Caspar, 《开普勒》, 第 100–108 页.

- Caspar, 《开普勒》, 第 110 页.

- Caspar, 《开普勒》, 第 108–111 页.

- Caspar, 《开普勒》, 第 111–122 页.

- Caspar, 《开普勒》, 第 149–153 页.

- Caspar, 《开普勒》, 第 146–148, 159–177 页.

- Caspar, 《开普勒》, 第 151 页.

- Caspar, 《开普勒》, 第 151–153 页.

- Caspar, 《开普勒》, 第 153–157 页.

- Lear, 《开普勒的梦想》[Kepler's Dream], 第 1–78 页.

- Caspar, 《开普勒》, 第 202–204 页.

- Connor, 《开普勒的女巫》, 第 222–226 页; Caspar, 《开普勒》, 第 204–207 页.

- Caspar, 《开普勒》, 第 208–211 页.

- Mazer, Arthur (2010). 《地球的变迁:数学化的宇宙运动探索》[Shifting the Earth: The Mathematica Quest to Understand the Motion of the Universe]. 霍博肯, 新泽西: 约翰·威利父子公司. ISBN 978-1-118-02427-0.

- Ferguson, Thomas S. (1989). "谁解决了秘书问题?" [Who solved the secretary problem?]. 《统计科学》[Statistical Science]. 4 (3): 282–289. doi:10.1214/ss/1177012493. JSTOR 2245639. 当著名的德国天文学家约翰内斯·开普勒(Johannes Kepler, 1571–1630)在 1611 年因霍乱失去第一任妻子时,他开始像研究火星轨道一样,通过有条理的方式和仔细分析数据,寻找新的妻子......这一过程几乎耗费了他近两年的精力和注意力...

- 引用自 Connor,《开普勒的女巫》, 第 252 页,翻译自 1613 年 10 月 23 日开普勒写给一位匿名贵族的信件。

- Caspar, 《开普勒》, 第 220–223 页; Connor, 《开普勒的女巫》, 第 251–254 页.

- Caspar, 《开普勒》, 第 358–360 页.

- "约翰内斯·开普勒 | 传记、发现与事实" [Johannes Kepler | Biography, Discoveries, & Facts]. 2023 年 8 月 31 日.

- "天文学 – 天文学技术" [Astronomy – the techniques of astronomy]. 2024 年 7 月 26 日.

- 1599 年 4 月 9/10 日写给巴伐利亚首席大臣赫尔瓦特·冯·霍恩堡的信。收录于 Carola Baumgardt 和 Jamie Callan 编纂的《约翰内斯·开普勒的生平与信件》[Johannes Kepler Life and Letters] (1953), 第 50 页.

- Rothman, Aviva (2020 年 1 月 1 日). "约翰内斯·开普勒对和谐的追求" [Johannes Kepler's pursuit of harmony]. 《今日物理学》[Physics Today]. 73 (1): 36–42. Bibcode:2020PhT....73a..36R. doi:10.1063/PT.3.4388. ISSN 0031-9228. S2CID 214144110.

- Caspar, 《开普勒》, 第 60–65 页; 另见:Barker 和 Goldstein, "开普勒天文学的神学基础" [Theological Foundations of Kepler's Astronomy].

- Barker 和 Goldstein. "开普勒天文学的神学基础" [Theological Foundations of Kepler's Astronomy], 第 99–103, 112–113 页.

- Caspar, 《开普勒》, 第 65–71 页.

- Field. 《开普勒的几何宇宙学》[Kepler's Geometrical Cosmology], 第四章, 第 73 页及以后.

- Dreyer, J.L.E. 《从塔勒斯到开普勒的天文学史》[A History of Astronomy from Thales to Kepler], 多佛出版公司, 1953 年, 第 331, 377–379 页.

- Goldstein, Bernard; Hon, Giora (2005). "开普勒从天球到轨道的转变:记录革命性的科学概念" [Kepler's Move from Orbs to Orbits: Documenting a Revolutionary Scientific Concept]. 《科学视角》[Perspectives on Science]. 13: 74–111. doi:10.1162/1063614053714126. S2CID 57559843.

- Caspar, 《开普勒》, 第 123–128 页

- 关于动机种类,请参见 Lindberg, "开普勒光学理论的起源" [The Genesis of Kepler's Theory of Light], 第 38–40 页.

- Koyré, 《天文革命》[The Astronomical Revolution], 第 199–202 页.

- Peter Barker 和 Bernard R. Goldstein, "开普勒天文学中的距离与速度" [Distance and Velocity in Kepler's Astronomy], 《科学年鉴》[Annals of Science], 51 (1994): 59–73, 第 60 页.

- Caspar, 《开普勒》, 第 129–132 页.

- Dreyer, John Louis Emil (1906). 《行星系统的历史:从塔勒斯到开普勒》[History of the Planetary Systems from Thales to Kepler]. 英国剑桥: 剑桥大学出版社. 第 402 页.

- Caspar, 《开普勒》, 第 133 页.

- Caspar, 《开普勒》, 第 131–140 页; Koyré, 《天文革命》, 第 277–279 页.

- Caspar, 《开普勒》, 第 239–240, 293–300 页.

- Gingerich, "约翰内斯·开普勒" [Kepler, Johannes] 收录于《科学传记词典》[Dictionary of Scientific Biography], 第 302–304 页.

- inz ("Lentiis ad Danubium"),(奥地利): Johann Planck, 1622 年,第 4 卷,第 2 部分,第 554 页.

- Christian Frisch, 主编,《约翰内斯·开普勒天文学全集》[Joannis Kepleri Astronomi Opera Omnia], 第 6 卷(德国法兰克福: Heyder & Zimmer, 1866 年),第 361 页.

- Wolf, 《科学、技术与哲学的历史》[A History of Science, Technology and Philosophy], 第 140–141 页; Pannekoek, 《天文学史》[A History of Astronomy], 第 252 页.

- Rothman, A. (2021). "《开普勒的哥白尼天文学概论的背景》" [Kepler's Epitome of Copernican Astronomy in Context]. 《Centaurus》, 63: 171–191. doi:10.1111/1600-0498.12356. ISSN 0008-8994. S2CID 230613099.

- Gingerich, Owen (1990). "五个世纪的天文学教科书及其在教学中的作用" [Five Centuries of Astronomical Textbooks and Their Role in Teaching]. 《天文学教学》[The Teaching of Astronomy], IAU 第 105 次会议论文集, 于 1988 年 7 月 27–30 日在马萨诸塞州威廉斯敦举办: 189. Bibcode:1990teas.conf..189G.

- Caspar, 《开普勒》, 第 178–179 页.

- Robert J. King, "《约翰内斯·开普勒与澳大利亚》" [Johannes Kepler and Australia], 《The Globe》, 第 90 期, 2021 年, 第 15–24 页.

- Field, J. V. (1984). "一位路德宗占星家: 约翰内斯·开普勒" [A Lutheran Astrologer: Johannes Kepler]. 《精确科学史档案》[Archive for History of Exact Sciences], 31 (3): 189–272. Bibcode:1984AHES...31..189F. doi:10.1007/BF00327703. ISSN 0003-9519. JSTOR 41133735. S2CID 119811074.

- Lodge, O.J., "约翰·开普勒" [Johann Kepler] 收录于《数学世界》[The World of Mathematics], 第 1 卷 (1956 年), 由 J.R. Newman 编辑, 西蒙与舒斯特出版社,第 231 页.

- Boner, P. J. (2005). "与开普勒的灵魂对话: 他占星学中的灵魂分析" [Soul-Searching with Kepler: An Analysis of Anima in His Astrology]. 《天文学史学报》[Journal for the History of Astronomy], 36 (1): 7–20. Bibcode:2005JHA....36....7B. doi:10.1177/002182860503600102. S2CID 124764022.

- Simon, G. (1975). "开普勒的占星术: 改革的方向" [Kepler's Astrology: The Direction of a Reform]. 《天文学视野》[Vistas in Astronomy], 18 (1): 439–448. Bibcode:1975VA.....18..439S. doi:10.1016/0083-6656(75)90122-1.

- Brackenridge, J. Bruce; Rossi, Mary Ann (1979). "约翰内斯·开普勒在 1601 年普拉哈的《占星学的更确实基础》" [Johannes Kepler's On the More Certain Fundamentals of Astrology Prague 1601]. 《美国哲学学会会议论文集》[Proceedings of the American Philosophical Society], 123 (2): 85–116. ISSN 0003-049X. JSTOR 986232.

- Caspar, 《开普勒》, 第 178–181 页.

- Caspar, 《开普勒》, 第 181–185 页. 完整标题为《第三方介入,即对某些神学家、医学家和哲学家的警告,尤其是对菲利普·费塞利乌斯博士的警告,提醒他们在合理谴责占星术迷信时不要一概而论,避免无意中违背自己的职业》[Tertius Interveniens, that is warning to some theologians, medics and philosophers, especially D. Philip Feselius, that they in cheap condemnation of the star-gazer's superstition do not throw out the child with the bath and hereby unknowingly act contrary to their profession.] 由 C. Doris Hellman 翻译.

- 引用来自 Caspar, 《开普勒》, 第 265–266 页,翻译自《和谐世界》[Harmonice Mundi].

- Caspar, 《开普勒》, 第 264–266, 290–293 页.

- Caspar, 《开普勒》, 第 266–290 页.

- Miller, Arthur I. (2009). 《解读宇宙数字:沃尔夫冈·泡利与卡尔·荣格的奇异友谊》[Deciphering the Cosmic Number: The Strange Friendship of Wolfgang Pauli and Carl Jung]. W. W. Norton & Company. 第 80 页. ISBN 978-0-393-06532-9. 2011 年 3 月 7 日获取.

- Westfall, 《永不停息》[Never at Rest], 第 143, 152, 402–403 页;Toulmin 和 Goodfield, 《天穹的结构》[The Fabric of the Heavens], 第 248 页;De Gandt, 《牛顿的原理中的力与几何》[Force and Geometry in Newton's Principia], 第 2 章;Wolf, 《科学、技术与哲学史》[History of Science, Technology and Philosophy], 第 150 页;Westfall, 《现代科学的构建》[The Construction of Modern Science], 第 7 章和第 8 章.

- Koyré, 《天文学革命》[The Astronomical Revolution], 第 502 页.

- Finger, "神经科学的起源" [Origins of Neuroscience], 第 74 页. 牛津大学出版社, 2001 年.

- Caspar, 《开普勒》[Kepler], 第 142–146 页.

- Morris Kline, 《从古代到现代的数学思维》[Mathematical Thought from Ancient to Modern Times], 第 299 页. 牛津大学出版社, 1972 年.

- Caspar, 《开普勒》[Kepler], 第 192–197 页.

- Koestler, 《梦游者》[The Sleepwalkers], 第 384 页.

- Caspar, 《开普勒》[Kepler], 第 198–202 页.

- Schneer, "开普勒的新年礼物:一片雪花" [Kepler's New Year's Gift of a Snowflake], 第 531–545 页.

- Kepler, Johannes (1966) [1611]. Hardie, Colin (编). 《六角雪花》[De nive sexangula: The Six-sided Snowflake]. 牛津: 克拉伦登出版社. OCLC 974730.

- Caspar, 《开普勒》[Kepler], 第 209–220, 227–240 页. 2018 年出版了完整的英文翻译版:Nova stereometria doliorum vinariorum / 新的酒桶立体几何。增加了《阿基米德立体几何的补充》[Accessit stereometriæ Archimedeæ supplementum]。由 Eberhard Knobloch 编辑和翻译,并附有引言。巴黎: Les Belles Lettres, 2018 年. ISBN 978-2-251-44832-9.

- Belyi, Y. A. (1975). "约翰内斯·开普勒与数学的发展" [Johannes Kepler and the Development of Mathematics]. 《天文学视野》[Vistas in Astronomy], 18 (1): 643–660. Bibcode:1975VA.....18..643B. doi:10.1016/0083-6656(75)90149-X.

- Thorvaldsen, S. (2010). "开普勒的新天文学中的早期数值分析" [Early Numerical Analysis in Kepler's New Astronomy]. 《科学背景》[Science in Context], 23 (1): 39–63. doi:10.1017/S0269889709990238. S2CID 122605799.

- Cardil, Roberto (2020). "开普勒:酒桶的体积" [Kepler: The Volume of a Wine Barrel]. 美国数学学会[Mathematical Association of America]. 2022 年 7 月 16 日检索.

- Albinus, Hans-Joachim (2002 年 6 月). "约翰内斯·开普勒在魏尔德·施塔特与莱昂贝格的童年(1571–1584 年)" [Joannes Keplerus Leomontanus: Kepler's Childhood in Weil der Stadt and Leonberg 1571–1584]. 《数学智能者》[The Mathematical Intelligencer], 24 (3): 50–58. doi:10.1007/BF03024733. ISSN 0343-6993. S2CID 123965600.

- 若要详细研究开普勒天文学的接受情况,请参见 Wilbur Applebaum, 《开普勒之后的开普勒天文学:研究与问题》[Keplerian Astronomy after Kepler: Researches and Problems], 《科学史》[History of Science], 34 (1996): 451–504.

- Koyré, 《天文学革命》[The Astronomical Revolution], 第 362–364 页.

- North, 《天文学与宇宙学史》[History of Astronomy and Cosmology], 第 355–360 页.

- van Helden, Albert (1976). "1631 年水星凌日的重要性" [The Importance of the Transit of Mercury of 1631]. 《天文学史杂志》[Journal for the History of Astronomy], 7: 1–10. Bibcode:1976JHA.....7....1V. doi:10.1177/002182867600700101. S2CID 220916972.

- HM 海军年鉴办公室 (2004 年 6 月 10 日). "1631 年金星凌日" [1631 Transit of Venus]. 原文存档于 2006 年 10 月 1 日. 2006 年 8 月 28 日检索.

- Allan Chapman, "Jeremiah Horrocks、金星凌日与 17 世纪初英格兰的‘新天文学’" [Jeremiah Horrocks, the Transit of Venus, and the 'New Astronomy' in Early 17th-Century England], 《皇家天文学会季刊》[Quarterly Journal of the Royal Astronomical Society], 31 (1990): 333–357.

- North, 《天文学与宇宙学史》[History of Astronomy and Cosmology], 第 348–349 页.

- Wilbur Applebaum 和 Robert Hatch, "Boulliau, Mercator, 和 Horrock 的金星凌日:三封未发表的信件" [Boulliau, Mercator, and Horrock's Venus in sole visa: Three Unpublished Letters], 《天文学史杂志》[Journal for the History of Astronomy], 14(1983): 166–179.

- Lawrence Nolan (编), 《剑桥笛卡尔词典》[The Cambridge Descartes Lexicon], 剑桥大学出版社, 2016 年, "惯性" [Inertia].

- Kuhn, 《哥白尼革命》[The Copernican Revolution], 第 238, 246–252 页.

- Frautschi, Steven C.; Olenick, Richard P.; Apostol, Tom M.; Goodstein, David L. (2007). 《机械宇宙:力学与热学》(高级版)[The Mechanical Universe: Mechanics and Heat (Advanced ed.)]. 剑桥 [剑桥郡]: 剑桥大学出版社, 第 451 页. ISBN 978-0-521-71590-4. OCLC 227002144.

- Jardine, "Koyré的开普勒/开普勒的 Koyré" [Koyré's Kepler/Kepler's Koyré], 第 363–367 页.

- Jardine, "Koyré的开普勒/开普勒的 Koyré" [Koyré's Kepler/Kepler's Koyré], 第 367–372 页;Shapin, 《科学革命》[The Scientific Revolution], 第 1–2 页.

- Pauli, "原型思想的影响" [The Influence of Archetypical Ideas].

- Gingerich, 《开普勒》[Kepler], 由 Caspar 编著的引言,第 3–4 页.

- Ulrich Grigull, "开普勒委员会的六十年" [Sechzig Jahre Kepler-Kommission], 见于:《巴伐利亚科学院会议记录》[Sitzungsberichte der Bayerischen Akademie der Wissenschaften],1996 年 7 月 5 日的会议.

- kepler-kommission.de. Ulf Hashagen, Walther von Dyck (1856–1934). 《慕尼黑工业大学的数学、技术与科学组织》[Mathematik, Technik und Wissenschaftsorganisation an der TH München], 斯图加特, 2003 年.

- 引用自 Carl Sagan,《宇宙:个人之旅》[Cosmos: A Personal Voyage],第三集:"The Harmony of the Worlds"(《世界的和谐》)。

- Stephen Toulmin, 《睡行者》评论,发表于《哲学杂志》[The Journal of Philosophy], 第 59 卷,第 18 期(1962 年),第 500–503 页。

- William Donahue, "小说家的开普勒" [A Novelist's Kepler], 《天文学史杂志》[Journal for the History of Astronomy], 第 13 卷(1982 年),第 135–136 页;"跳舞的坟舞:约翰·班维尔的《开普勒》中的科学、艺术和宗教" [Dancing the Grave Dance: Science, Art, and Religion in John Banville's Kepler],《英语研究》[English Studies], 第 86 卷,第 5 期(2005 年 10 月),第 424–438 页。

- Marcelo Gleiser, "开普勒在被告席上" [Kepler in the Dock],评论《天国的阴谋》[Heavenly Intrigue],作者 Gilder 和 Gilder,发表于《天文学史杂志》[Journal for the History of Astronomy],第 35 卷,第 4 期(2004 年),第 487–489 页。

- "Eggenberg Palace coin" [埃根贝格宫硬币],奥地利铸币厂 [Austrian Mint],原文存档于 2011 年 5 月 31 日。2009 年 9 月 9 日检索。

- MacDonald, Calum (2004). "评论:辛德米特《世界的和谐》" [Review of Hindemith: Die Harmonie der Welt], 《节奏》[Tempo], 第 58 卷,第 227 期:63–66。doi:10.1017/S0040298204210063. ISSN 0040-2982. JSTOR 3878689。

- Rodgers, John; Ruff, Willie (1979). "开普勒的《世界的和谐》:一种耳朵的实现" [Kepler's Harmony of the World: A Realization for the Ear],《美国科学家》[American Scientist], 第 67 卷,第 3 期:286–292。Bibcode:1979AmSci..67..286R. ISSN 0003-0996. JSTOR 27849220。

- Pasachoff, Jay M.; Pasachoff, Naomi (2009 年 12 月). "为 Philip Glass 制作的第三部物理歌剧" [Third Physics Opera for Philip Glass],《自然》[Nature], 第 462 卷,第 7274 期:724。Bibcode:2009Natur.462..724P. doi:10.1038/462724a. ISSN 0028-0836. S2CID 4391370。

- "系外行星及候选统计" [Exoplanet and Candidate Statistics],exoplanetarchive.ipac.caltech.edu。2023 年 6 月 16 日检索。

- Dennis Overbye (2018 年 10 月 30 日). "开普勒:那个曾经能行的 NASA 小型航天器,现在不能再行了" [Kepler, the Little NASA Spacecraft That Could, No Longer Can]. Nytimes.com。2018 年 10 月 31 日检索。

- "... 在 1614 年,约翰内斯·开普勒出版了他的书《关于耶稣基督永恒之子在人类自然的历史年数的正确年份》" [De vero anno quo aeternus dei filius humanum naturam in utero benedictae Virginis Mariae assumpsit],该书讨论了与伯利恒之星相关的年代学。"《伯利恒之星》" [The Star of Bethlehem],卡普特因天文研究所 [Kapteyn Astronomical Institute]。

14. 来源:

- Barker, Peter 和 Bernard R. Goldstein: "开普勒天文学的神学基础" [Theological Foundations of Kepler's Astronomy],《奥西里斯》[Osiris], 第 16 卷,《科学在有神论背景下》[Science in Theistic Contexts]。芝加哥大学出版社 [University of Chicago Press], 2001 年,第 88–113 页。

- Caspar, Max. 《开普勒》[Kepler]; 由 C. Doris Hellman 翻译并编辑;Owen Gingerich 撰写新的前言及参考文献;Owen Gingerich 和 Alain Segonds 提供书目引用。纽约:多佛出版公司 [Dover], 1993 年。ISBN 978-0-486-67605-0。

- Connor, James A. 《开普勒的女巫:一位天文学家在宗教战争、政治阴谋和母亲的异端审判中发现宇宙秩序》[Kepler's Witch: An Astronomer's Discovery of Cosmic Order Amid Religious War, Political Intrigue, and the Heresy Trial of His Mother]。HarperSanFrancisco, 2004 年。ISBN 978-0-06-052255-1。

- De Gandt, Francois. 《牛顿《原理》中的力与几何学》[Force and Geometry in Newton's Principia],由 Curtis Wilson 翻译,普林斯顿大学出版社 [Princeton University Press], 1995 年。ISBN 978-0-691-03367-9。

- Dreyer, J. L. E. 《从塔勒斯到开普勒的天文学史》[A History of Astronomy from Thales to Kepler],多佛出版公司 [Dover Publications Inc],1967 年。ISBN 0-486-60079-3。

- Field, J. V. 《开普勒的几何宇宙学》[Kepler's Geometrical Cosmology],芝加哥大学出版社 [University of Chicago Press],1988 年。ISBN 978-0-226-24823-3。

- Gilder, Joshua 和 Anne-Lee Gilder: 《天体阴谋:开普勒、提霍·布拉赫与历史上最伟大科学发现之一背后的谋杀》[Heavenly Intrigue: Johannes Kepler, Tycho Brahe, and the Murder Behind One of History's Greatest Scientific Discoveries],Doubleday,2004 年。ISBN 978-0-385-50844-5。

- Gingerich, Owen. 《天堂的眼睛:托勒密、哥白尼、开普勒》[The Eye of Heaven: Ptolemy, Copernicus, Kepler],美国物理学会 [American Institute of Physics],1993 年。ISBN 978-0-88318-863-7(现代物理学大师系列;第 7 卷)。

- Gingerich, Owen: "Johannes Kepler" in 《科学传记辞典》第七卷 [Dictionary of Scientific Biography, Volume VII],Charles Coulston Gillispie 主编。纽约:查尔斯·斯克里布纳儿子公司 [Charles Scribner's Sons],1973 年。

- Jardine, Nick: "Koyré's Kepler/Kepler's Koyré",《科学史》[History of Science],第 38 卷(2000 年),第 363–376 页。

- Kepler, Johannes. 《开普勒新天文学》[Johannes Kepler New Astronomy],由 W. Donahue 翻译,O. Gingerich 撰写前言,剑桥大学出版社 [Cambridge University Press],1993 年。ISBN 0-521-30131-9。

- Kepler, Johannes 和 Christian Frisch. 《开普勒天文学全集》[Joannis Kepleri Astronomi Opera Omnia](约翰·开普勒,天文学家;全集),8 卷(1858–1871 年)。第 1 卷,1858 年;第 2 卷,1859 年;第 3 卷,1860 年;第 6 卷,1866 年;第 7 卷,1868 年,法兰克福和厄尔兰根,Heyder & Zimmer。

- Kepler, Johannes 等. 《西方世界的伟大书籍》第 16 卷:《托勒密、哥白尼、开普勒》[Great Books of the Western World, Volume 16: Ptolemy, Copernicus, Kepler],芝加哥:大英百科全书公司 [Encyclopædia Britannica, Inc.],1952 年。(包括开普勒《宇宙理论》第四和第五卷及《和谐之书》第五卷的英文翻译)

- Koestler, Arthur. 《梦游者:人类宇宙观的演变历史》[The Sleepwalkers: A History of Man's Changing Vision of the Universe],(1959 年)。ISBN 978-0-14-019246-9。

- Koyré, Alexandre. 《伽利略学术研究》[Galilean Studies],Harvester Press,1977 年。ISBN 978-0-85527-354-5。

- Koyré, Alexandre. 《天文学革命:哥白尼-开普勒-博雷利》[The Astronomical Revolution: Copernicus-Kepler-Borelli],伊萨卡,纽约:康奈尔大学出版社 [Cornell University Press],1973 年。ISBN 978-0-8014-0504-4;Methuen,1973 年。ISBN 978-0-416-76980-7;Hermann,1973 年。ISBN 978-2-7056-5648-5。

- Kuhn, Thomas S. 《哥白尼革命:行星天文学在西方思想发展中的作用》[The Copernican Revolution: Planetary Astronomy in the Development of Western Thought],剑桥,马萨诸塞:哈佛大学出版社 [Harvard University Press],1957 年。ISBN 978-0-674-17103-9。

- Lindberg, David C.:“开普勒光学理论的起源:从普罗提诺到开普勒的光形而上学”[The Genesis of Kepler's Theory of Light: Light Metaphysics from Plotinus to Kepler],《奥西里斯》[Osiris],第 2 期,芝加哥大学出版社 [University of Chicago Press],1986 年,第 5–42 页。

- Lear, John. 《开普勒的梦想》[Kepler's Dream],伯克利:加利福尼亚大学出版社 [University of California Press],1965 年。

- North, John. 《丰塔纳天文学与宇宙学史》[The Fontana History of Astronomy and Cosmology],丰塔纳出版社 [Fontana Press],1994 年。ISBN 978-0-00-686177-5。

- Pannekoek, Anton. 《天文学史》[A History of Astronomy],多佛出版公司 [Dover Publications Inc],1989 年。ISBN 978-0-486-65994-7。

- Pauli, Wolfgang. 《沃尔夫冈·泡利——物理与哲学的著作》[Wolfgang Pauli – Writings on Physics and Philosophy],由 Robert Schlapp 翻译,P. Enz 和 Karl von Meyenn 编辑(Springer Verlag,柏林,1994 年)。见第 21 节,关于开普勒和罗伯特·弗拉德的原型思想对科学理论的影响。ISBN 978-3-540-56859-9。

- Schneer, Cecil. “开普勒的新年礼物——一片雪花”[Kepler's New Year's Gift of a Snowflake],《艾希斯》[Isis],第 51 卷,第 4 期,芝加哥大学出版社 [University of Chicago Press],1960 年,第 531–545 页。

- Shapin, Steven. 《科学革命》[The Scientific Revolution],芝加哥:芝加哥大学出版社 [University of Chicago Press],1996 年。ISBN 978-0-226-75020-0。

- Stephenson, Bruce. 《开普勒的物理天文学》[Kepler's Physical Astronomy],纽约:斯普林格 [Springer],1987 年。ISBN 978-0-387-96541-3(数学与物理科学史研究;第 13 卷);1994 年普林斯顿大学出版社 [Princeton University Press]再版。ISBN 978-0-691-03652-6。

- Stephenson, Bruce. 《天堂的音乐:开普勒的和谐天文学》[The Music of the Heavens: Kepler's Harmonic Astronomy],普林斯顿大学出版社 [Princeton University Press],1994 年。ISBN 978-0-691-03439-3。

- Toulmin, Stephen 和 June Goodfield. 《天穹的结构:天文学与动力学的发展》[The Fabric of the Heavens: The Development of Astronomy and Dynamics],Pelican,1963 年。

- Westfall, Richard S. 《现代科学的构建:机械与力学》[The Construction of Modern Science: Mechanism and Mechanics],约翰·威利与儿子公司 [John Wiley and Sons],1971 年。ISBN 0-471-93531-X;剑桥大学出版社 [Cambridge University Press],1978 年再版。ISBN 0-521-29295-6。

- Westfall, Richard S. 《永不休息:艾萨克·牛顿的传记》[Never at Rest: A Biography of Isaac Newton],剑桥大学出版社 [Cambridge University Press],1981 年。ISBN 978-0-521-23143-5。

- Wolf, A. 《16 世纪与 17 世纪的科学、技术与哲学史》[A History of Science, Technology and Philosophy in the 16th and 17th Centuries],George Allen & Unwin,1950 年。

15. 外部链接

- Kepler's Conversation with the Starry Messenger(《与星空使者的对话》),即《天体报信论文》[Dissertation cum Nuncio Sidereo],于 2020 年 10 月 17 日在 “Wayback Machine” 存档。

- Johannes Kepler 的作品集(Herausgabe der Werke von Johannes Kepler),提供已出版卷的数字扫描链接。

- Johannes Kepler 在数学家谱项目(Johannes Kepler at the Mathematics Genealogy Project)。

- Johannes Kepler 的作品在古腾堡计划(Works by Johannes Kepler at Project Gutenberg)。

- Johannes Kepler 的作品或相关书籍在互联网档案馆(Works by or about Johannes Kepler at the Internet Archive)。

- Walter W. Bryant. Kepler 在古腾堡计划(Kepler at Project Gutenberg),1920 年出版的《科学人物系列》一书。

- Clerke, Agnes Mary (1911). "Kepler, Johann"。《大英百科全书》第 15 卷(第 11 版),第 749-751 页。

- Plant, David. 《凯普勒与 “天体之音”》[Kepler and the "Music of the Spheres"]。

- O'Connor, John J. 和 Robertson, Edmund F. "Johannes Kepler"。圣安德鲁斯大学的 MacTutor 数学历史档案。

- YouTube 上的日心模型和凯普勒的行星运动定律:讲解凯普勒的三大行星运动定律及其在日心模型发展的历史背景。

友情链接: 超理论坛 | ©小时科技 保留一切权利