尤金·维格纳(Eugene Wigner)(综述)

贡献者: 待更新

本文根据 CC-BY-SA 协议转载翻译自维基百科相关文章。

尤金·保罗·维格纳(Eugene Wigner,匈牙利语:Wigner Jenő Pál,发音:[ˈviɡnɛr ˈjɛnøː ˈpaːl];1902 年 11 月 17 日-1995 年 1 月 1 日)是匈牙利裔美国理论物理学家,同时也对数学物理作出了贡献。他因 “在原子核和基本粒子理论上的贡献,特别是发现并应用基本对称性原理” 获得 1963 年诺贝尔物理学奖。\(^\text{[1]}\)

维格纳毕业于柏林工业高等学校(今柏林工业大学),曾在柏林的威廉皇帝研究所担任卡尔·魏森伯格和理查德·贝克尔的助理,并在哥廷根大学跟随大卫·希尔伯特工作。维格纳与赫尔曼·外尔共同将群论引入物理学,尤其是引入物理对称性理论。在此过程中,他在纯数学领域也做出了开创性工作,发表了多篇重要数学定理,特别是 “维格纳定理”,该定理是量子力学数学表述的基石。他还因对原子核结构的研究而闻名。1930 年,普林斯顿大学招募了维格纳和约翰·冯·诺伊曼,他随即移居美国,并于 1937 年获得美国公民身份。

维格纳曾与利奥·西拉德和阿尔伯特·爱因斯坦共同参加会议,促成了著名的 “爱因斯坦-西拉德信”,促使时任总统富兰克林·罗斯福批准成立铀顾问委员会,研究核武器的可行性。维格纳担心德国核武器项目会率先研制出原子弹。在曼哈顿计划期间,他领导团队设计核反应堆,将铀转化为武器级钚。当时,核反应堆还仅存在于纸面上,还没有任何反应堆实现临界。维格纳对杜邦公司不仅承担建造任务,还获得了反应堆详细设计权感到失望。1946 年初,他成为克林顿实验室(今橡树岭国家实验室)研发负责人,但由于对美国原子能委员会官僚干预感到沮丧,重返普林斯顿。

战后,维格纳曾在多个政府机构任职,包括 1947 年至 1951 年在国家标准局任职,1951 年至 1954 年在国家研究委员会数学小组任职,曾参与国家科学基金会物理小组工作,并于 1952 年至 1957 年及 1959 年至 1964 年两次担任美国原子能委员会有影响力的总咨询委员会成员。晚年时期,他更加关注哲学领域,并发表了《数学在自然科学中非凡有效性的非理性》一文,这篇文章成为他在技术数学和物理学以外最著名的作品。

1. 早年生活与教育

维格纳·耶诺·帕尔于 1902 年 11 月 17 日出生在奥匈帝国布达佩斯,家庭为中产阶级犹太家庭,父母分别是伊丽莎白·埃尔莎·爱因霍恩和安塔尔·安东·维格纳,父亲是一名皮革鞣制商。他有一个姐姐贝尔塔(Berta,称为 Biri),以及一个妹妹玛吉特(Margit,称为 Manci),\(^\text{[2]}\) 后来玛吉特嫁给了英国理论物理学家保罗·狄拉克。\(^\text{[3]}\) 他在 9 岁之前由专业教师在家中授课,在三年级时进入学校学习。在此期间,维格纳对数学问题产生了兴趣。\(^\text{[4]}\)11 岁时,维格纳被医生误诊为患有肺结核,父母将他送到奥地利山区的疗养院住了六周,后来医生确认此前的诊断有误。\(^\text{[5]}\)

维格纳的家庭是犹太人,但并不虔诚,他的成人礼也是以世俗形式举行的。1915 年至 1919 年期间,他在法索里路福音中学学习,该校也是他父亲曾经就读的学校。宗教教育是必修课程,他曾跟随一位拉比学习犹太教课程。\(^\text{[6]}\) 他的同学中有小他一岁的约翰·冯·诺依曼。两人都受益于著名数学教师拉斯洛·拉茨的指导。\(^\text{[7]}\)1919 年,为了逃避贝拉·库恩领导的匈牙利共产政权,维格纳一家短暂逃往奥地利,在库恩政权垮台后返回匈牙利。\(^\text{[8]}\) 部分由于库恩政权中犹太人担任重要职位引发的社会反弹,维格纳一家改宗路德宗。\(^\text{[9]}\) 维格纳晚年曾解释说,他们家当时改宗路德宗 “本质上并非出于宗教原因,而是出于反共原因”。\(^\text{[9]}\)

1920 年中学毕业后,维格纳进入布达佩斯科技大学(Műegyetem,布达佩斯理工大学)学习,但对学校开设的课程并不满意,\(^\text{[10]}\) 于是在 1921 年转入柏林工业高等学校(Technische Hochschule Berlin,今柏林工业大学)学习化学工程。\(^\text{[11]}\) 他还参加了德国物理学会每周三下午举行的学术讨论会,这些讨论会聚集了包括马克斯·普朗克、马克斯·冯·劳厄、鲁道夫·拉登堡、维尔纳·海森堡、瓦尔特·能斯特、沃尔夫冈·泡利和阿尔伯特·爱因斯坦在内的著名研究人员。\(^\text{[12]}\) 维格纳还结识了物理学家利奥·西拉德,两人迅速成为最亲密的朋友。\(^\text{[13]}\) 柏林的第三段经历对他也具有重要影响,他曾在威廉皇帝物理化学与电化学研究所(今弗里茨·哈伯研究所)工作,在那里遇到了迈克尔·波兰尼,波兰尼成为继拉斯洛·拉茨之后对维格纳影响最大的老师。波兰尼指导维格纳完成了他的 DSc 论文《分子的形成与衰变》。\(^\text{[14]}\)

2. 中年时期

维格纳回到布达佩斯,在父亲的制革厂工作,但在 1926 年,他接受了卡尔·魏森贝格在柏林威廉皇帝研究所的邀请。魏森贝格需要有人协助他进行 X 射线晶体学的研究,而波兰尼推荐了维格纳。维格纳担任魏森贝格助手六个月后,又为理查德·贝克尔工作了两个学期。在此期间,维格纳开始探索量子力学,研究埃尔温·薛定谔的相关工作,同时深入学习了费迪南德·弗罗贝尼乌斯和爱德华·冯·韦伯的群论。\(^\text{[15]}\)

随后,维格纳收到阿诺德·索末菲尔德的邀请,前往哥廷根大学担任伟大数学家戴维·希尔伯特的助理。但这段经历让他失望,因为年事已高的希尔伯特能力逐渐衰退,且兴趣已转向逻辑领域。然而,维格纳依然坚持独立研究。\(^\text{[16]}\) 他为量子力学中对称性理论奠定了基础,并在 1927 年引入了如今被称为维格纳 D 矩阵的概念。\(^\text{[17]}\) 维格纳和赫尔曼·外尔共同推动了群论在量子力学中的引入。外尔撰写了经典著作《群论与量子力学》(Group Theory and Quantum Mechanics,1928 年),但这本书较难理解,尤其对年轻物理学家来说更是如此。维格纳的著作《群论及其在原子光谱量子力学中的应用》(Group Theory and Its Application to the Quantum Mechanics of Atomic Spectra,1931 年)使群论更加易于理解,扩大了其受众群体。[18]

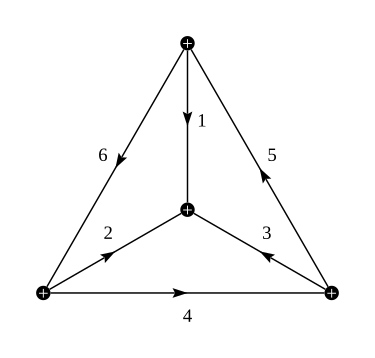

在这些工作中,维格纳为量子力学中对称性理论奠定了基础。\(^\text{[19]}\) 他于 1931 年证明的 “维格纳定理” 是量子力学数学表述的基石。该定理规定了旋转、平移和 CPT 对称性等物理对称性在态的希尔伯特空间上的表示方式。根据该定理,任何对称变换都可在希尔伯特空间中表示为线性且酉的变换,或反线性且反酉的变换。对称群在希尔伯特空间上的表示要么是通常表示,要么是投影表示。[20][21]

在 1930 年代后期,维格纳将研究扩展到原子核领域。到 1929 年时,他的论文已在物理学界引起关注。1930 年,普林斯顿大学以他在欧洲所得工资的 7 倍薪水聘请维格纳担任为期一年的讲师,同时还聘请了冯·诺伊曼。维格纳和冯·诺伊曼在 1928 年共同发表过三篇论文,在 1929 年又合作发表了两篇论文。他们分别将自己的名字英文化为 “Eugene” 和 “John”。\(^\text{[22]}\) 在一年合同结束后,普林斯顿又提供了为期五年的兼职访问教授合同,而德国柏林工业大学则安排了另一半时间的教学任务。这一安排十分及时,因为纳粹不久便在德国上台。\(^\text{[23]}\)1934 年在普林斯顿,维格纳将妹妹玛吉特(Margit “Manci” Wigner)介绍给物理学家保罗·狄拉克,两人随后结婚。\(^\text{[24]}\)

1936 年合同到期后,普林斯顿没有续聘维格纳。\(^\text{[25]}\) 在格雷戈里·布莱特的帮助下,维格纳在威斯康星大学找到了新工作。在那里,他遇到了第一任妻子阿米莉亚·弗兰克,她当时是物理系的学生。然而,她于 1937 年意外去世,维格纳深受打击。因此,他在 1938 年接受了普林斯顿的邀请重返任教。\(^\text{[26]}\)1937 年 1 月 8 日,维格纳成为美国公民,并将父母接到美国生活。\(^\text{[27]}\)

3. 曼哈顿计划

虽然他自称是政治外行,但在 1939 年 8 月 2 日,他参与了与利奥·西拉德和阿尔伯特·爱因斯坦的一次会面,促成了 “爱因斯坦–西拉德信” 的诞生,这封信促使富兰克林·D·罗斯福总统授权成立 “铀顾问委员会”,以调查制造原子弹的可行性。\(^\text{[28]}\) 威格纳担心德国核武器项目会率先制造出原子弹,甚至拒绝按指纹,因为这可能在德国获胜后被用来追踪他的位置。\(^\text{[29]}\) 他后来回忆道:“被谋杀的念头,会让你异常专注。”\(^\text{[29]}\)

1941 年 6 月 4 日,威格纳与第二任妻子玛丽·安妮特·惠勒结婚,她是瓦萨学院的物理学教授,1932 年在耶鲁大学获得博士学位。战后,她在新泽西州罗格斯大学道格拉斯学院任物理教师,直至 1964 年退休。他们一直婚姻稳定,直到她于 1977 年 11 月去世。\(^\text{[30][31]}\) 他们育有一子一女:大卫·威格纳和玛莎·威格纳·厄普顿。\(^\text{[32]}\)

在曼哈顿计划期间,威格纳领导了一个团队,成员包括 J·欧内斯特·威尔金斯、阿尔文·M·温伯格、凯瑟琳·韦、盖尔·杨和爱德华·克鲁兹。该团队的任务是设计用于将铀转化为武器级钚的生产核反应堆。当时,反应堆还仅存在于理论图纸上,没有任何一个反应堆实现临界状态。1942 年 7 月,威格纳选择了一个保守的 100 兆瓦设计,使用石墨作为中子减速剂,并以水作为冷却剂。\(^\text{[33]}\)1942 年 12 月 2 日,威格纳在芝加哥大学废弃的斯塔格体育场看台下的一个改造过的球场内见证了世界上第一座原子反应堆——芝加哥一号堆(CP-1)实现受控核链式反应。\(^\text{[34]}\)

威格纳对杜邦公司不仅负责反应堆的建造,还负责其详细设计感到失望。他在 1943 年 2 月曾威胁要辞职,但被冶金实验室主任阿瑟·康普顿劝阻,并安排他去度假放松。事实证明,杜邦公司在设计中决定为反应堆增加额外装料管以容纳更多铀,这一决定在中子中毒成为问题时挽救了整个项目。\(^\text{[35]}\) 如果没有这些额外装料管,反应堆可能只能以 35%的功率运行,直到石墨中硼杂质被烧尽并产生足够的钚以使反应堆满功率运行,但这将使项目推迟一年。\(^\text{[36]}\) 在 1950 年代,威格纳甚至曾为杜邦公司在萨凡纳河基地工作。\(^\text{[35]}\) 威格纳并不后悔参与原子弹研发,\(^\text{[37]}\) 他曾评论道:\(^\text{[38]}\)

实际上,我的遗憾是这项工作没有更早完成。如果我们在 1939 年就开始认真尝试控制裂变,我们或许能在 1943-1944 年冬天前造出原子弹。当时斯大林的军队仍被困在斯大林格勒。而到了 1945 年中期我们首次使用原子弹时,他们已经占领了中欧的大部分地区。雅尔塔会议所产生的文件本可以对俄罗斯更不利,甚至共产主义中国的发展也可能被延后。因此,我并不后悔帮助建造了原子弹。

在项目期间,威格纳的一个重要发现是 “威格纳效应”,即石墨慢化剂在中子辐照下发生的原子位移引起的膨胀现象。\(^\text{[38]}\) 威格纳效应在战后初期的汉福德基地反应堆中是一个严重问题,导致生产减少,甚至有一个反应堆被完全关闭。\(^\text{[40]}\) 最终发现,通过受控加热和退火可以克服这一问题。\(^\text{[41]}\)

通过曼哈顿计划的资金支持,威格纳与伦纳德·艾森巴德还开发了一种核反应的重要通用方法,即威格纳–艾森巴德 R 矩阵理论,并于 1947 年发表。\(^\text{[42]}\)

4. 晚年

1944 年,威格纳当选为美国哲学会会员,1945 年当选为美国国家科学院院士。\(^\text{[43][44]}\)1946 年初,他接受了在田纳西州橡树岭克林顿实验室(现橡树岭国家实验室)担任研发主管的职位。由于他不想承担行政职责,他成为实验室的联合主任,由詹姆斯·卢姆作为执行主任处理行政事务。\(^\text{[45]}\) 当新成立的原子能委员会(AEC)于 1947 年初接管实验室运营时,威格纳担心许多技术决策会在华盛顿做出。\(^\text{[46]}\) 他还认为军方在实验室继续执行战时安全政策是一种 “麻烦的监督”,干扰了科研工作。\(^\text{[47]}\)1947 年 3 月,AEC 发现威格纳的科学家正在用铀-235 临界质量进行实验,而曼哈顿计划主管莱斯利·格罗夫斯少将曾在 1946 年 8 月洛斯阿拉莫斯实验室的路易斯·斯洛廷死亡事件后禁止此类实验,此事引发了争议。威格纳辩称格罗夫斯的命令已被后续命令取代,但仍被迫终止了这些与斯洛廷事件完全不同的实验。\(^\text{[48]}\)

在这种环境下感到自己不适合管理岗位,威格纳于 1947 年离开橡树岭,回到普林斯顿大学任教,\(^\text{[49]}\) 尽管他多年仍保持与该设施的顾问关系。\(^\text{[46]}\) 战后期间,他曾在多个政府机构任职,包括 1947 至 1951 年在国家标准局任职,1951 至 1954 年在国家研究委员会数学小组任职,以及在国家科学基金会物理小组任职,并在 1952 至 1957 年及 1959 至 1964 年两度担任原子能委员会具有影响力的总顾问委员会成员。\(^\text{[50]}\) 他还为民防工作做出过贡献。\(^\text{[51]}\)

1950 年,威格纳当选为美国艺术与科学学院院士。\(^\text{[52]}\)

在生命的晚期,威格纳的思考转向了更哲学的领域。1960 年,他发表了一篇如今已成为经典的关于数学与物理哲学的文章,也是他在技术性数学与物理领域之外最著名的作品:《自然科学中数学的非合理有效性》。\(^\text{[53]}\) 他认为,生物学和认知可能是我们人类所感知到的物理概念的来源,而数学与物理如此高度契合的 “幸运巧合”,似乎是 “不合理的”,且难以解释。\(^\text{[53]}\) 他这篇论文引发并激励了许多跨学科领域的回应,包括计算机科学领域的理查德·哈明,\(^\text{[54]}\) 分子生物学领域的阿瑟·莱斯克,\(^\text{[55]}\) 数据挖掘领域的彼得·诺维格,\(^\text{[56]}\) 物理领域的马克斯·泰格马克,\(^\text{[57]}\) 数学领域的伊沃·格拉坦-吉尼斯,\(^\text{[58]}\) 以及经济学领域的韦拉·维卢皮莱。\(^\text{[59]}\)

在转向量子力学理论中的哲学问题时,威格纳提出了一个思想实验(后来被称为 “威格纳的朋友悖论”)以阐释他认为 “意识是量子力学测量过程基础” 的观点。他因此遵循了一种将人类意识置于中心位置的本体论方法:“量子力学所声称提供的,只是意识的后续印象(也称为‘自觉感受’)之间的概率联系”。\(^\text{[60]}\)

测量被理解为那些在我们的意识中创造印象(从而修改被 “测量” 的物理系统的波函数)的相互作用,这一观点被称为 “意识导致坍缩” 解释。

休·埃弗里特三世(Hugh Everett III,威格纳的学生)在其 1957 年论文的引言部分讨论了威格纳的思想实验,将其称为 “有趣但极端假设的戏剧”。\(^\text{[61]}\) 在埃弗里特早期的草稿中,还能找到关于 “威格纳的朋友” 情景的插图,\(^\text{[62]}\) 这被视为后来归属于威格纳的这一思想实验在纸面上的首个证据。这表明埃弗里特至少曾与威格纳共同讨论过这一问题。

1963 年 11 月,威格纳呼吁将国防预算的 10% 用于核爆炸避难所和生存资源的建设,他认为这样的支出比解除武装的成本要低。威格纳认为伍兹霍尔研究所最近得出的 “核打击将导致美国 20% 人口死亡” 的结论是非常保守的估计,并且美国从此类打击中恢复的速度会比德国从二战破坏中恢复的速度更快。\(^\text{[63]}\)

1963 年,威格纳因 “对原子核和基本粒子理论的贡献,特别是通过发现和应用基本对称性原理” 而被授予诺贝尔物理学奖。\(^\text{[1]}\) 当年该奖项由威格纳获得一半,另一半由玛丽亚·哥佩特-梅耶和汉斯·延森分享。\(^\text{[1]}\) 威格纳坦言他从未考虑过自己可能获得此奖,并补充道:“我从未想到,不做坏事也能让我上报纸。”\(^\text{[64]}\)

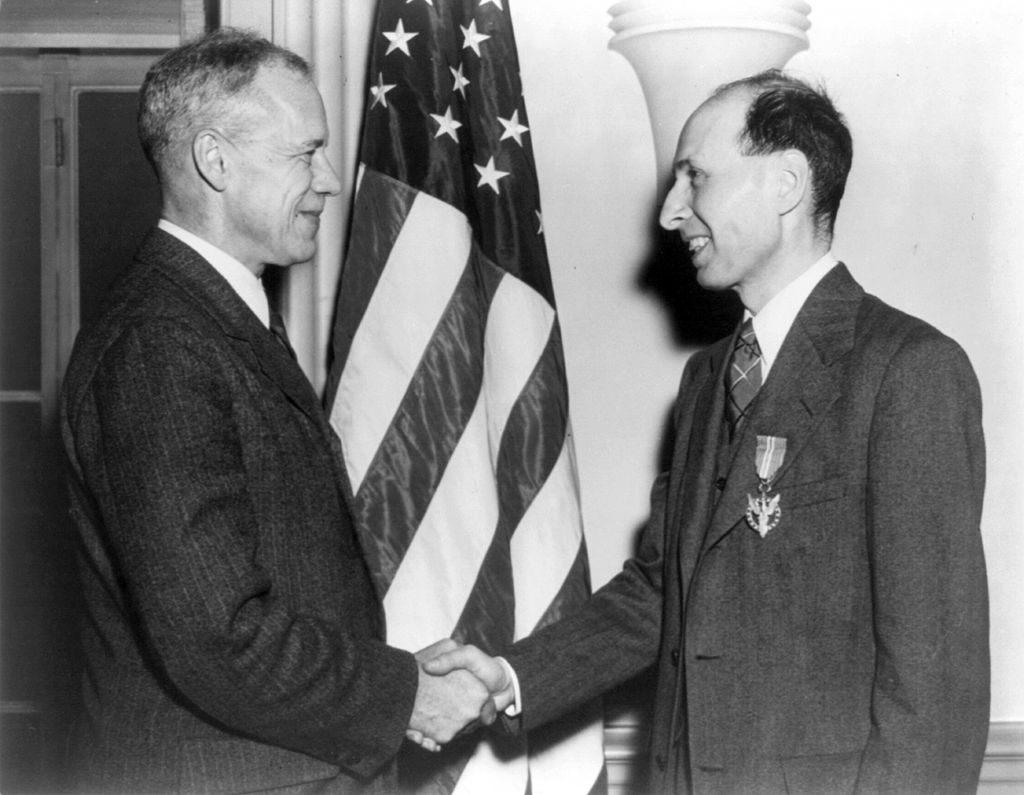

他还曾获得:1950 年富兰克林奖章,\(^\text{[65]}\)1958 年恩里科·费米奖,\(^\text{[66]}\)1959 年和平利用原子能奖,\(^\text{[67]}\)1961 年马克斯·普朗克奖章,\(^\text{[68]}\)1969 年美国国家科学奖章,\(^\text{[69]}\)1972 年爱因斯坦奖,\(^\text{[70]}\)1974 年美国成就学院金盘奖,\(^\text{[71]}\)1978 年以其名字命名的威格纳奖章,\(^\text{[72]}\) 以及 1982 年赫茨尔奖。1968 年,他发表了乔赛亚·威拉德·吉布斯讲座。\(^\text{[73][74]}\)

1971 年从普林斯顿退休后,威格纳整理出版了《对称与反思》第一版,这是一部哲学论文集,并开始更多参与国际和政治会议;在此期间,他成为统一教每年举办的 “科学统一国际会议” 的领导者 \(^\text{[75]}\) 和积极辩护者 \(^\text{[76]}\)。

玛丽于 1977 年 11 月去世。1979 年,威格纳与第三任妻子艾琳·克莱尔-帕顿(Pat)·汉密尔顿(1915–2010)结婚,她是已故物理学家、普林斯顿大学研究生院院长唐纳德·罗斯·汉密尔顿(1972 年去世)的遗孀。\(^\text{[77]}\)1992 年,90 岁的威格纳出版了与安德鲁·桑顿合著的回忆录《尤金·P·威格纳的回忆录》。在书中,威格纳写道:“生命的全部意义,以及所有人类欲望的整体意义,基本上是超出我们理解范围的一个谜团。年轻时,我曾为这种状况感到焦躁。但如今,我已与之和解。我甚至感到,能与这样一个谜团联系在一起,是一种殊荣。”\(^\text{[78]}\) 在他 1995 年出版的论文集《哲学反思与综合》中,他评论道:“如果不参考意识,就无法以完全自洽的方式表述量子力学的规律。”\(^\text{[79]}\)

威格纳被列为 “西方目标基金会” 顾问委员会成员,该基金会是 1979 年在美国成立的私人国内情报机构,旨在 “填补由于联邦调查局被削弱、美众议院非美活动调查委员会被解散及关键政府档案被销毁所造成的关键情报空白”。\(^\text{[80]}\)

威格纳于 1995 年 1 月 1 日在新泽西州普林斯顿大学医学中心因肺炎去世。\(^\text{[81]}\)

主要贡献(节选)

理论物理

- 巴格曼–威格纳方程

- 乔丹–威格纳变换

- 牛顿–威格纳定位

- 多项式威格纳–维尔分布

- 相对论性布赖特–威格纳分布

- 托马斯–威格纳旋转

- 威格纳–埃卡特定理

- 威格纳–伊诺努收缩

- 威格纳–赛茨原胞

- 威格纳–赛茨半径

- 威格纳–维尔变换

- 威格纳–威尔金斯谱

- 威格纳分类

- 威格纳拟概率分布

- 威格纳的朋友

- 威格纳定理

- 威格纳晶体

- 威格纳 D 矩阵

- 威格纳效应

- 威格纳能量

- 威格纳晶格

- 威格纳病

- 威格纳–维特默关联规则

数学

- 盖博尔–威格纳变换

- 修正威格纳分布函数

- 威格纳分布函数

- 威格纳半圆分布

- 威格纳旋转

- 威格纳拟概率分布

- 6-j 符号(6-j symbol)

- 9-j 符号(9-j symbol)

- 威格纳 3-j 符号(Wigner 3-j symbols)

- 威格纳–伊诺努群收缩

- 威格纳猜测

5. 注释

- “1963 年诺贝尔物理学奖”。诺贝尔基金会。检索日期:2015 年 5 月 19 日。

- Szanton 1992,第 9–12 页。

- Szanton 1992,第 164–166 页。

- Szanton 1992,第 14–15 页。

- Szanton 1992,第 22–24 页。

- Szanton 1992,第 33–34、47 页。

- Szanton 1992,第 49–53 页。

- Szanton 1992,第 40–43 页。

- Szanton 1992,第 38 页。

- Szanton 1992,第 59 页。

- Szanton 1992,第 64–65 页。

- Szanton 1992,第 68–75 页。

- Szanton 1992,第 93–94 页。

- Szanton 1992,第 76–84 页。

- Szanton 1992,第 101–106 页。

- Szanton 1992,第 109–112 页。

- Wigner, E. (1927). “薛定谔理论对项结构的一些推论。《物理学杂志》(Zeitschrift für Physik,德文),43 (9–10):624–652。Bibcode:1927ZPhy...43..624W. doi:10.1007/BF01397327. S2CID 124334051。

- Szanton 1992,第 116–119 页。

- Wightman, A.S. (1995). “尤金·保罗·威格纳 1902–1995”。《美国数学会通告》,42 (7):769–771。

- Wigner 1931,第 251–254 页。

- Wigner 1959,第 233–236 页。

- Szanton 1992,第 127–132 页。

- Szanton 1992,第 136、153–155 页。

- Szanton 1992,第 163–166 页。

- Szanton 1992,第 171–172 页。

- Szanton 1992,第 173–178 页。

- Szanton 1992,第 184–185 页。

- Szanton 1992,第 197–202 页。

- Szanton 1992,第 215 页。

- Szanton 1992,第 205–207 页。

- “讣告:玛丽·威格纳(Mary Wigner)”。《今日物理》,31 (7):58,1978 年 7 月。Bibcode:1978PhT....31g..58.. doi:10.1063/1.2995119。已存档(2013-09-27)。

- “威格纳传记”。圣安德鲁斯大学。检索日期:2013 年 8 月 10 日。

- Szanton 1992,第 217–218 页。

- “芝加哥堆 1 号先驱”。洛斯阿拉莫斯国家实验室。已存档(2012 年 2 月 4 日)。检索日期:2013 年 8 月 10 日。

- Szanton 1992,第 233–235 页。

- Wigner & Weinberg 1992,第 8 页。

- Szanton 1992,第 249 页。

- Mehra, Jagdish (1993). 尤金·保罗·威格纳:传记素描。《尤金·保罗·威格纳文集》,A 部分,第 I 卷。施普林格出版社,第 12 页。ISBN 978-3-642-08154-5。

- Wigner, E. P. (1946). 芝加哥冶金实验室的理论物理。《应用物理杂志》,17 (11):857–863。Bibcode:1946JAP....17..857W. doi:10.1063/1.1707653。

- Rhodes 1995,第 277 页。

- Wilson, Richard(2002 年 11 月 8 日)。“一位年轻科学家在美国与威格纳的会面(A young Scientist's Meetings with Wigner in America)”。布达佩斯:威格纳研讨会,匈牙利科学院。已存档(2015 年 5 月 21 日)。检索日期:2015 年 5 月 16 日。

- Leal, L. C. “R 矩阵理论简要回顾(Brief Review of R-Matrix Theory)”(PDF)。麻省理工学院开放课程网。已存档(PDF)(2013 年 11 月 11 日)。检索日期:2013 年 8 月 12 日。 原始论文为:Wigner, E. P.; Eisenbud, L.(1947 年 7 月 1 日)。“共振反应中较高角动量与远程相互作用(Higher Angular Momenta and Long Range Interaction in Resonance Reactions)”。《物理评论》,72 (1):29–41。Bibcode:1947PhRv...72...29W. doi:10.1103/PhysRev.72.29。

- “会员历史 - 尤金·P·威格纳博士(Member History - Dr. Eugene P. Wigner)”。美国哲学会。已存档(2023 年 4 月 13 日)。检索日期:2023-04-03。

- “尤金·P·威格纳(Eugene P. Wigner)”。美国国家科学院。检索日期:2023-04-03。

- Johnson & Schaffer 1994,第 31 页。

- Seitz, Frederick;Vogt, Erich;Weinberg, Alvin M. “尤金·保罗·威格纳(Eugene Paul Wigner)”。《传记回忆录》(Biographical Memoirs)。国家科学院出版社。已存档(2013 年 10 月 29 日)。检索日期:2013 年 8 月 20 日。

- “橡树岭国家实验室历史,第 2 章:高通量时期,章节:研究与规范(ORNL History. Chapter 2: High-Flux Years. Section: Research and Regulations)”。《橡树岭评论》(ORNL Review),橡树岭国家实验室传播与社区外联部。已存档(2013 年 3 月 16 日)。检索日期:2013 年 8 月 20 日。橡树岭当时官僚主义极其严重,遗憾的是我无法忍受。

- Hewlett & Duncan 1969,第 38–39 页。

- Johnson & Schaffer 1994,第 49 页。

- Szanton 1992,第 270 页。

- Szanton 1992,第 288–290 页。

- 尤金·保罗·威格纳。美国艺术与科学院。2023 年 2 月 9 日。检索日期:2023-04-03。

- Wigner, E. P. (1960)。《数学在自然科学中非凡有效性》。1959 年 5 月 11 日在纽约大学举行的理查德·柯朗特数学科学讲座。载于《纯粹与应用数学通讯》,13 (1): 1–14。Bibcode:1960CPAM...13....1W。doi:10.1002/cpa.3160130102。S2CID 6112252。存档于 2011 年 2 月 28 日。检索于 2008 年 12 月 24 日。

- Hamming, R. W. (1980)。《数学的非凡有效性》。载于《美国数学月刊》,87 (2): 81–90。doi:10.2307/2321982。hdl:10945/55827。JSTOR 2321982。存档于 2007-02-03。检索于 2015-08-28。

- Lesk, A. M. (2000)。《数学在分子生物学中的非凡有效性》。载于《数学智者》,22 (2): 28–37。doi:10.1007/BF03025372。S2CID 120102813。

- Halevy, A.; Norvig, P.; Pereira, F. (2009)。《数据的非凡有效性》(PDF)。载于《IEEE 智能系统》,24 (2): 8–12。doi:10.1109/MIS.2009.36。S2CID 14300215。

- Tegmark, Max (2008)。《数学宇宙》。载于《物理学基础》,38 (2): 101–150。arXiv:0704.0646。Bibcode:2008FoPh...38..101T。doi:10.1007/s10701-007-9186-9。S2CID 9890455。

- Grattan-Guinness, I. (2008)。《破解维格纳之谜:数学在自然科学中合理(但或许有限)的有效性》。载于《数学智者》,30 (3): 7–17。doi:10.1007/BF02985373。S2CID 123174309。

- Velupillai, K. V. (2005)。《数学在经济学中的非凡无效性》(PDF)。载于《剑桥经济学杂志》,29 (6): 849–872。CiteSeerX 10.1.1.194.6586。doi:10.1093/cje/bei084。原文(PDF)存档于 2005-03-11。检索于 2017-10-24。

- Wigner, E. P. (1995)。《关于心身问题的评论》,收录于《哲学反思与综合》,柏林,海德堡:Springer Berlin Heidelberg,第 247–260 页,doi:10.1007/978-3-642-78374-6_20,ISBN 978-3-540-63372-3,检索于 2021-12-01。

- Everett, Hugh (1957-07-01)。《“相对状态” 量子力学表述》。载于《现代物理评论》,29 (3): 454–462。Bibcode:1957RvMP...29..454E。doi:10.1103/RevModPhys.29.454。ISSN 0034-6861。

- Barrett, Jeffrey A.; Byrne, Peter, 编 (2012-05-20)。《埃弗雷特量子力学诠释》。doi:10.1515/9781400842742。ISBN 9781400842742。

- Lyons, R. (1963 年 11 月 22 日)。《呼吁加强民防以实现原子胜利》。载于《纽约每日新闻》,第 6 页。

- Szanton 1992,第 147 页。

- “尤金·P·维格纳”。富兰克林研究所。2014-01-15。检索于 2015-05-19。

- “尤金·P·维格纳,1958”。美国能源部科学办公室。检索于 2015-05-19。

- “和平原子奖记录指南 MC.0010”。麻省理工学院。原文存档于 2015-08-05。检索于 2015-05-19。

- “历年马克斯·普朗克奖获得者”(德文)。德国物理学会。原文存档于 2015-09-23。检索于 2015-05-19。

- “总统国家科学奖:获奖者详情 - 尤金·P·维格纳”。美国国家科学基金会。检索于 2015-05-19。

- “尤金·P·维格纳”。普林斯顿大学传播部。1995-01-03。原文存档于 2016-03-04。

- “金盘奖获得者 - 科学与探索”。美国成就科学院。原文存档于 2024-02-16。

- “维格纳奖章”。德克萨斯大学。检索于 2015-05-19。

- “‘乔赛亚·威拉德·吉布斯讲座’”。美国数学学会。检索于 2015 年 5 月 15 日。

- Wigner, Eugene P(1968)。“古典与现代物理中的对称性问题”。《美国数学学会公告》75 (5): 793–815。doi:10.1090/S0002-9904-1968-12047-6。MR 1566474。

- Seitz, Frederick;Vogt, Erich;Weinberg, Alvin。“尤金·保罗·维格纳 1902-1995:传记回忆录”(PDF)。美国国家科学院。国家科学院出版社。检索于 2023 年 5 月 9 日。

- Johnson, Thomas(1975 年 11 月 9 日)。“‘统一’科学会议得到辩护”。《纽约时报》。检索于 2023 年 5 月 9 日。

- Szanton 1992,第 305 页。

- Szanton 1992,第 318 页。

- Wigner, Mehra & Wightman 1995,第 14 页。

- 工作人员撰稿(1989 年 1 月 2 日)。“西方目标基金会”。洲际资源中心/国际关系中心。原文已存档。

- Broad, William J.(1995 年 1 月 4 日)。“尤金·维格纳,92 岁,量子理论家,助力原子时代到来,逝世”。《纽约时报》。检索于 2015 年 5 月 19 日。

6. 参考文献

- Hewlett, Richard G.; Duncan, Francis(1969)。《原子盾,1947–1952》(PDF)。《美国原子能委员会历史》。宾夕法尼亚州大学公园:宾夕法尼亚州立大学出版社。ISBN 978-0-520-07187-2。OCLC 3717478。检索于 2015 年 3 月 7 日。

- Johnson, Leland;Schaffer, Daniel(1994)。《橡树岭国家实验室:最初的五十年》。诺克斯维尔:田纳西大学出版社。ISBN 978-0-87049-853-4。

- Rhodes, Richard(1995)。《黑暗的太阳:氢弹的制造》。纽约:西蒙与舒斯特出版社。ISBN 978-0-684-80400-2。

- N. Mukunda(1995)“尤金·保罗·维格纳——致敬”,《当代科学》69(4): 375–85 MR1347799。

- Szanton, Andrew(1992)。《尤金·P·维格纳的回忆录》。普莱纳姆出版社。ISBN 978-0-306-44326-8。

- Wigner, E. P.(1931)。《群论及其在原子光谱量子力学中的应用》(德文)。德国不伦瑞克:弗里德里希·菲维格与儿子出版社。ASIN B000K1MPEI。

- Wigner, E. P.(1959)。《群论及其在原子光谱量子力学中的应用》。J. J. Griffin 英译。纽约:学术出版社。ISBN 978-0-12-750550-3。

- Wigner, E. P.; Weinberg, Alvin M.(1992)。《尤金·保罗·维格纳文集,第 5 卷 A 部分,核能》。柏林:施普林格出版社。ISBN 978-0-387-55343-6。

- Wigner, Eugene Paul;Mehra, Jagdish;Wightman, A. S.(1995)。《第 7 卷 B 部分,哲学反思与综合》。柏林:施普林格出版社。ISBN 978-3-540-63372-3。

7. 外部链接

- 1964 年斯特凡·格鲁埃夫对尤金·维格纳的音频访谈,曼哈顿计划之声

- O'Connor, John J.; Robertson, Edmund F.,“尤金·维格纳”,圣安德鲁斯大学 MacTutor 数学史档案

- 数学世系项目中的尤金·维格纳页面

- EPW 在原子核与基本粒子理论中的贡献,特别是通过发现和应用基本对称性原理(存档于 2011 年 7 月 9 日,Wayback Machine)

- 1984 年维格纳访谈,载于《1930 年代普林斯顿大学数学界》(存档于 2012 年 10 月 5 日,Wayback Machine)

- APS 口述历史访谈逐字稿(第一场),1963 年 11 月 21 日,美国物理学会,美国物理研究所,玻尔图书馆与档案馆

- APS 口述历史访谈逐字稿(第二场),1963 年 12 月 3 日,美国物理学会,美国物理研究所,玻尔图书馆与档案馆

- APS 口述历史访谈逐字稿(第三场),1963 年 12 月 14 日,美国物理学会,美国物理研究所,玻尔库馆与档案馆

- APS 口述历史访谈逐字稿,1966 年 11 月 30 日,美国物理学会,美国物理研究所,玻尔图书馆与档案馆

- APS 口述历史访谈逐字稿,1981 年 1 月 24 日,美国物理学会,美国物理研究所,玻尔图书馆与档案馆

- 《维格纳·耶诺的求学岁月》作者:拉德奈·久拉,发表在《ELTE,物理评论》2007/2 – 第 62 页(匈牙利文)。介绍维格纳在布达佩斯的童年及尤其是求学时期,并附有部分珍贵照片。

- 明尼苏达大学明尼阿波利斯分校查尔斯·巴贝奇研究所对尤金·P·维格纳关于约翰·冯·诺伊曼的访谈——维格纳回忆他与冯·诺伊曼在匈牙利的求学岁月、在柏林的研究生阶段以及 1930 年同时赴普林斯顿任职的经历。维格纳讨论了冯·诺伊曼在量子力学理论方面的贡献、他本人在该领域的工作以及冯·诺伊曼对原子弹项目理论应用的兴趣。

- 互联网档案馆中关于尤金·维格纳的著作及相关资料

- 尤金·维格纳在诺贝尔奖官网页面(Wikidata 可编辑),包括 1963 年 12 月 12 日诺贝尔讲座《事件、自然法则与不变性原理》

友情链接: 超理论坛 | ©小时科技 保留一切权利