尼尔斯·玻尔(Niels Bohr)(综述)

贡献者: 待更新

本文根据 CC-BY-SA 协议转载翻译自维基百科相关文章。

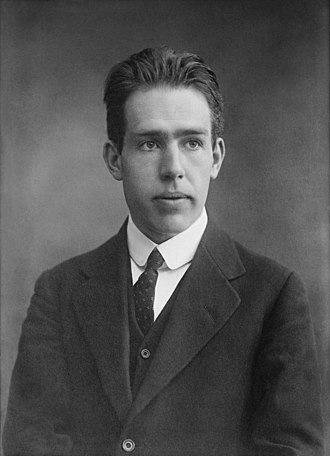

尼尔斯·亨里克·戴维·玻尔(Niels Henrik David Bohr,美国发音:/boʊr/,英国发音:/bɔː/,\(^\text{[2]}\) 丹麦语:[ˈne̝ls ˈpoɐˀ];1885 年 10 月 7 日-1962 年 11 月 18 日)是一位丹麦理论物理学家,他在原子结构和量子理论的理解方面作出了奠基性贡献,并因此于 1922 年获得诺贝尔物理学奖。玻尔同时也是一位哲学家和科学研究的推动者。

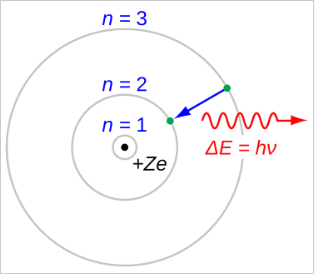

玻尔提出了著名的玻尔原子模型,他提出电子的能级是离散的,电子围绕原子核在稳定轨道上运行,但可以从一个能级(或轨道)跃迁到另一个能级(或轨道)。尽管玻尔模型已被其他模型取代,但其基本原理仍然有效。他提出了互补性原理:事物可以从相互矛盾的属性中被分别分析,例如表现为波动或粒子流的行为。这一互补性概念贯穿了玻尔在科学和哲学领域的思考。

玻尔在哥本哈根大学创立了理论物理研究所(现称尼尔斯·玻尔研究所),该研究所于 1920 年开放。玻尔指导并与多位物理学家合作,包括汉斯·克拉默斯、奥斯卡·克莱因、乔治·德·赫维希和沃尔夫冈·海森堡。他预测了一种类似锆的新元素的特性,该元素因在哥本哈根被发现而以哥本哈根的拉丁名称命名为 “铪”。后来,合成元素 “𬬻” 因玻尔在原子结构领域的开创性工作而以他的名字命名。

在 20 世纪 30 年代,玻尔帮助了逃离纳粹主义的难民。丹麦被德国占领后,他会见了已成为德国核武器项目负责人的海森堡。1943 年 9 月,玻尔得知德国人即将逮捕他,于是他逃往瑞典。从那里,他被空运到英国,加入了英国的 “合金管” 核武器项目,并作为英国代表团成员参与了曼哈顿计划。战争结束后,玻尔呼吁在核能领域开展国际合作。他参与了欧洲核子研究中心(CERN)和丹麦原子能委员会下属的里瑟研究机构的建立,并于 1957 年成为北欧理论物理研究所的首任主席。

1. 早年生活

尼尔斯·亨里克·戴维·玻尔于 1885 年 10 月 7 日出生在丹麦哥本哈根,是克里斯蒂安·玻尔和妻子埃伦(娘家姓阿德勒,Ellen née Adler)的三个孩子中的老二。\(^\text{[3][4]}\) 其父克里斯蒂安是哥本哈根大学的生理学教授,母亲埃伦出身于一个富裕的犹太银行世家。\(^\text{[5]}\) 他有一个姐姐珍妮和一个弟弟哈拉尔。\(^\text{[3]}\) 珍妮后来成为教师,\(^\text{[4]}\) 而哈拉尔成为数学家和足球运动员,曾代表丹麦国家队参加 1908 年在伦敦举行的夏季奥运会。尼尔斯本人也是一名热情的足球运动员,两兄弟曾一起为位于哥本哈根的学术足球俱乐部效力,尼尔斯担任守门员。\(^\text{[6]}\)

玻尔七岁时进入加梅尔霍姆拉丁学校就读。\(^\text{[7]}\)1903 年,玻尔进入哥本哈根大学本科就读,主修物理学,师从当时该校唯一的物理学教授克里斯蒂安·克里斯蒂安森。此外,他还在托瓦尔·蒂勒教授指导下学习天文学和数学,并在其父的朋友哈拉尔·霍夫丁教授指导下学习哲学。\(^\text{[8][9]}\)

1905 年,丹麦皇家科学院举办了一项金质奖章竞赛,题目是研究测量液体表面张力的方法,该方法最初由瑞利勋爵于 1879 年提出。这项研究需要测量水射流半径振动的频率。玻尔在大学里利用他父亲的实验室进行了一系列实验;当时大学本身并没有物理实验室。为了完成实验,他不得不自己制作玻璃器皿,吹制出具有所需椭圆形横截面的试管。他不仅完成了原先的任务,还在瑞利的理论和方法上进行了改进,他考虑了水的黏滞性,并使用有限振幅而非仅限于无穷小振幅进行实验。他在最后一刻提交的论文赢得了这项奖章。他随后将改进后的论文提交给伦敦皇家学会,在《皇家学会哲学汇刊》上发表。\(^\text{[10][11][9][12]}\)

哈拉尔德是玻尔兄弟中第一个获得硕士学位的人,他于 1909 年 4 月获得数学硕士学位。尼尔斯又花了九个月时间,于同年完成了关于金属电子理论的硕士论文,这一课题是由他的导师克里斯琴森布置的。随后,玻尔将硕士论文扩展成了篇幅更大的博士论文。他调研了该领域的文献,最终选择了保罗·德鲁德提出并由亨德里克·洛伦兹完善的模型,该模型认为金属中的电子表现得像气体一样。玻尔在洛伦兹模型的基础上进行了扩展,但仍无法解释霍尔效应等现象,最终他得出结论:电子理论无法完全解释金属的磁性特性。论文于 1911 年 4 月被接收,\(^\text{[13]}\) 玻尔于 5 月 13 日进行了正式答辩。哈拉尔德在前一年已获得博士学位。\(^\text{[14]}\)

玻尔的论文具有开创性,但由于当时哥本哈根大学要求论文必须用丹麦语撰写,因此在斯堪的纳维亚以外地区鲜有人关注。1921 年,荷兰物理学家亨德里卡·约翰娜·范·李文独立推导出了玻尔论文中的一个定理,今天被称为玻尔–范·李文定理。\(^\text{[15]}\)

1910 年,玻尔结识了数学家尼尔斯·埃里克·讷鲁恩的妹妹玛格丽特·讷鲁恩。\(^\text{[16]}\) 玻尔于 1912 年 4 月 16 日退出丹麦国教会,并于同年 8 月 1 日在斯莱厄瑟市政厅与玛格丽特举行了民事婚礼。多年后,他的弟弟哈拉尔德在结婚前也同样退出了教会。\(^\text{[17]}\)

玻尔和玛格丽特育有六个儿子。\(^\text{[18]}\) 长子克里斯蒂安于 1934 年在一次划船事故中去世,\(^\text{[19]}\) 另一位儿子哈拉尔德有严重智力障碍,在四岁时被送到离家较远的机构安置,六年后因儿童脑膜炎去世。\(^\text{[20][18]}\) 阿格·玻尔成为了一名成功的物理学家,并于 1975 年获得了与父亲相同的诺贝尔物理学奖。阿格的儿子维尔赫姆·A·玻尔是一位科学家,供职于哥本哈根大学 \(^\text{[21]}\) 和美国国家衰老研究所。\(^\text{[22]}\)

汉斯(Hans [da])成为医生;埃里克(Erik [da])成为化学工程师;欧内斯特成为律师。\(^\text{[23]}\) 与他的叔叔哈拉尔德一样,欧内斯特·玻尔也成为奥运运动员,曾代表丹麦参加 1948 年伦敦夏季奥运会曲棍球比赛。\(^\text{[24]}\)

2. 物理学

玻尔模型

1911 年 9 月,玻尔在卡尔斯伯基金会的奖学金资助下前往英国,当时关于原子和分子结构的大部分理论工作都在英国进行。\(^\text{[25]}\) 他拜访了剑桥大学三一学院和卡文迪许实验室的 J.J. 汤姆孙,听取了詹姆斯·金斯和约瑟夫·拉默关于电磁学的讲座,并做了一些阴极射线的研究,但未能给汤姆孙留下深刻印象。[26][27] 他在与年轻物理学家,如澳大利亚的威廉·劳伦斯·布拉格 \(^\text{[28]}\) 和新西兰的欧内斯特·卢瑟福的交流中取得了更大的收获。卢瑟福在 1911 年提出的原子小而集中的原子核模型对汤姆孙 1904 年提出的 “葡萄干布丁模型” 提出了挑战。\(^\text{[29]}\) 卢瑟福邀请玻尔到曼彻斯特维多利亚大学进行博士后研究,\(^\text{[30]}\) 在那里玻尔结识了乔治·德·赫维希和查尔斯·高尔顿·达尔文(玻尔称其为 “真正达尔文的孙子”)。\(^\text{[31]}\)

玻尔于 1912 年 7 月回到丹麦准备婚礼,并在英格兰和苏格兰度蜜月。返回后,他成为哥本哈根大学的私人讲师,讲授热力学课程。马丁·克努森提名玻尔担任讲师一职,该提名于 1913 年 7 月获得批准,玻尔随后开始为医学生授课。\(^\text{[32]}\) 他那三篇后来被称为 “玻尔三部曲” 的论文 \(^\text{[30]}\),于当年 7 月、9 月和 11 月发表于《哲学杂志》上。\(^\text{[33][34][35][36]}\) 他将卢瑟福的核结构与马克斯·普朗克的量子理论结合起来,创立了著名的玻尔原子模型。\(^\text{[34]}\)

行星式原子模型并非玻尔首创,但玻尔的处理方式具有创新性。\(^\text{[37]}\) 他以 1912 年达尔文关于电子在 $\alpha$ 粒子与原子核相互作用中作用的论文为起点,\(^\text{[38][39]}\) 提出了电子围绕原子核在量子化 “稳定状态” 轨道中运行以维持原子稳定的理论,但直到 1921 年的论文中他才展示出各元素的化学性质在很大程度上取决于其原子外层轨道电子数量。\(^\text{[40][41][42][43]}\) 他提出电子可以从高能轨道跃迁到低能轨道,并在此过程中发射出一个离散能量量子的观点。这一观点成为后来被称为 “旧量子论” 的基础。\(^\text{[44]}\)

1885 年,约翰·巴尔末提出巴尔末系,用于描述氢原子可见光谱线: $$ \frac{1}{\lambda} = R_H \left( \frac{1}{2^2} - \frac{1}{n^2} \right) \quad \text{其中 } n = 3,4,5,\ldots~ $$ 其中,$\lambda$ 是被吸收或发射光的波长,$R_H$ 是 里德伯常数。\(^\text{[45]}\) 巴尔末公式得到了更多光谱线发现的验证,但在接下来的 30 年里,没有人能解释它为何成立。

在其 “三部曲” 中的第一篇论文中,玻尔能够从其模型推导出该公式: $$ R_Z = \frac{2 \pi^2 m_e Z^2 e^4}{h^3}~ $$ 其中,$m_e$ 是电子质量,$e$ 是电子电荷,$h$ 是普朗克常数,$Z$ 是原子序数(氢原子时 $Z=1$)。\(^\text{[46]}\)

该模型面临的第一个障碍是皮克林系,这些光谱线并不符合巴尔末公式。当阿尔弗雷德·福勒就此质疑玻尔时,玻尔回答说,这些光谱线是由电离氦(即仅有一个电子的氦原子)产生的。事实证明,玻尔模型对这种离子同样适用。\(^\text{[46]}\) 许多年长的物理学家,如汤姆孙、瑞利和亨德里克·洛伦兹并不喜欢这部 “三部曲”,但包括卢瑟福、大卫·希尔伯特、阿尔伯特·爱因斯坦、恩里科·费米、马克斯·玻恩和阿诺德·索末菲在内的年轻一代视其为一次重大突破。\(^\text{[47][48]}\) 爱因斯坦称玻尔的模型是 “思想领域中最高形式的音乐性”。\(^\text{[49]}\)“三部曲” 之所以被接受,完全是因为它能够解释其他模型无法解决的现象,并能够预测随后通过实验得到验证的结果。\(^\text{[50][51]}\) 如今,玻尔的原子模型虽然已被更先进的模型取代,但仍是最知名的原子模型,因为它经常出现在高中物理和化学教材中。\(^\text{[52]}\)

玻尔并不喜欢给医学生授课。他后来承认自己并不是一名优秀的讲师,因为他需要在清晰与真实之间取得平衡。\(^\text{[53]}\) 他决定返回曼彻斯特,那里卢瑟福为他提供了一份讲师职位,以接替任期已满的达尔文。玻尔接受了这一邀请,并向哥本哈根大学申请了休假。他首先与哥哥哈拉尔和姑妈汉娜·阿德勒在蒂罗尔度假期间开始休假。在那里,他拜访了哥廷根大学和慕尼黑的路德维希-马克西米利安大学,期间见到了索末菲,并就 “三部曲” 开展了研讨会。第一次世界大战在他们身处蒂罗尔期间爆发,这极大地增加了返回丹麦及玻尔和玛格丽特前往英国旅程的复杂性。他们于 1914 年 10 月抵达英国,并一直停留到 1916 年 7 月,此时玻尔已被任命为哥本哈根大学专为他设立的理论物理学讲席教授。与此同时,他的副教授职位被撤销,因此他仍然需要为医学生教授物理课程。新教授会被正式介绍给丹麦国王克里斯蒂安十世,国王在见到这位著名的足球运动员时表示非常高兴。\(^\text{[54]}\)

物理研究所

1917 年 4 月,玻尔开始筹建理论物理研究所。他获得了丹麦政府和嘉士伯基金会的支持,工业界和许多私人捐助者(其中很多是犹太人)也提供了大量资助。确立该研究所的立法于 1918 年 11 月通过。该研究所现被称为尼尔斯·玻尔研究所,于 1921 年 3 月 3 日正式开放,玻尔任所长。他的家人搬入了研究所一楼的公寓。\(^\text{[55][56]}\) 在 1920 和 1930 年代,玻尔的研究所成为量子力学及相关领域研究者的中心,当时世界上大多数著名理论物理学家都曾在玻尔的研究所短暂停留。早期来访者包括来自荷兰的汉斯·克拉默斯、来自瑞典的奥斯卡·克莱因、来自匈牙利的乔治·德·海维西、来自波兰的沃伊切赫·鲁比诺维茨,以及来自挪威的斯文·罗斯兰。\(^\text{[57][58]}\) 玻尔被广泛赞誉为他们的平易近人的东道主和杰出的同行。克莱因和罗斯兰在研究所正式开放之前就已经发表了研究所的首篇出版物。\(^\text{[56]}\)

玻尔模型在氢和单电子离子化氦中表现良好,这给爱因斯坦留下了深刻印象 \(^\text{[59][60]}\),但无法解释更复杂元素的情况。到 1919 年,玻尔开始放弃电子绕核运转的想法,转而发展用于描述电子的启发式方法。稀土元素因化学性质极为相似而成为化学家分类中的一大难题。1924 年,沃尔夫冈·泡利发现泡利不相容原理,为玻尔的模型奠定了坚实的理论基础,这是一个重要的发展。随后玻尔能够宣称,当时尚未被发现的第 72 号元素并非稀土元素,而是具有与锆相似化学性质的元素。(自 1871 年以来,元素便是通过化学性质被预测并发现的 \(^\text{[61]}\))。法国化学家乔治·乌尔班立即对玻尔提出挑战,声称自己已发现第 72 号稀土元素,并将其命名为 “celtium”。在哥本哈根的研究所,德克·科斯特和乔治·德·海维西接下挑战,决心证明玻尔正确、乌尔班错误。由于一开始就对未知元素的化学性质有清晰认识,大大简化了搜索过程。他们在哥本哈根矿物学博物馆的样品中寻找具有锆特性的元素,并很快找到了它。这种元素被命名为铪(Hafnium,Hafnia 是哥本哈根的拉丁名),结果发现它比黄金更常见。\(^\text{[62][63]}\)

1922 年,玻尔因 “在研究原子结构及其辐射方面的贡献” 而被授予诺贝尔物理学奖。\(^\text{[64]}\) 这一奖项既认可了他的 “三部曲” 论文,也承认了他在量子力学这一新兴领域的早期领先工作。在诺贝尔演讲中,玻尔向听众全面概述了当时关于原子结构的已知内容,其中包括他提出的对应原理。该原理指出,用量子理论描述的系统在量子数趋于无穷大的极限下会再现经典物理学的行为。\(^\text{[65]}\)

1923 年,阿瑟·康普顿发现康普顿散射,使大多数物理学家相信光由光子组成,并且在电子与光子的碰撞中能量和动量守恒。1924 年,玻尔、克拉默斯和在哥本哈根研究所工作的美国物理学家约翰·C·斯莱特提出了玻尔–克拉默斯–斯莱特理论(BKS 理论)。这更像是一项计划,而非完整的物理理论,因为其中提出的想法并未被量化地详细展开。BKS 理论成为最后一次试图在旧量子理论框架下理解物质与电磁辐射相互作用的尝试,在该框架中,量子现象是通过对电磁场的经典波动描述施加量子限制来处理的。\(^\text{[66][67]}\)

使用 “虚振子” 在吸收和发射频率(而非玻尔轨道上的(不同)表观频率)下对入射电磁辐射下的原子行为进行建模,促使马克斯·玻恩、维尔纳·海森堡和克拉默斯探索了不同的数学模型,并最终导致矩阵力学的发展,这也是现代量子力学的第一个形式。BKS 理论还引发了对旧量子理论基础困难的新讨论和关注。\(^\text{[68]}\)BKS 理论中最具争议的部分——动量和能量并不一定在每次相互作用中守恒,而只是统计意义上守恒——很快被瓦尔特·玻特和汉斯·盖革的实验证明与实验结果相冲突。\(^\text{[69]}\) 鉴于这些结果,玻尔告诉达尔文:“除了尽可能光荣地为我们的革命性努力举办葬礼,别无他法。”\(^\text{[70]}\)

量子力学

1925 年 11 月,乔治·乌伦贝克和塞缪尔·古兹米特引入自旋(spin)是一个重要的里程碑。次月,玻尔前往莱顿,参加庆祝亨德里克·洛伦兹获得博士学位 50 周年的活动。当玻尔乘坐的火车在汉堡停靠时,沃尔夫冈·泡利和奥托·斯特恩来见他,询问他对自旋理论的看法。玻尔指出,他对电子与磁场之间的相互作用存在疑虑。当他到达莱顿后,保罗·埃伦费斯特和阿尔伯特·爱因斯坦告诉玻尔,爱因斯坦已利用相对论解决了这一问题。玻尔随后让乌伦贝克和古兹米特将这一修正纳入他们的论文中。因此,当玻尔在返回途中在哥廷根见到维尔纳·海森堡(和帕斯夸尔·约尔当时,用他自己的话说,他已经成为 “电子磁性福音的传道者”。\(^\text{[71]}\)

海森堡首次来哥本哈根是在 1924 年,随后于 1925 年 6 月返回哥廷根,并不久后发展出了量子力学的数学基础。当他在哥廷根将结果展示给马克斯·玻恩时,玻恩意识到这些结果最好使用矩阵来表达。这项工作引起了英国物理学家保罗·狄拉克的关注,\(^\text{[72]}\) 狄拉克于 1926 年 9 月来到哥本哈根停留了六个月。奥地利物理学家埃尔温·薛定谔也在 1926 年到访,他试图通过波动力学用经典术语解释量子物理,这给玻尔留下了深刻印象,玻尔认为这 “极大地提高了数学上的清晰性与简洁性,使其相较于以往任何形式的量子力学都代表了一次巨大的进步”。\(^\text{[73]}\)

当克拉默斯于 1926 年离开研究所,前往乌得勒支大学担任理论物理学教授时,玻尔安排海森堡回到哥本哈根,接替克拉默斯在哥本哈根大学的讲师职位。\(^\text{[74]}\) 海森堡于 1926 年至 1927 年期间在哥本哈根担任大学讲师及玻尔的助理。\(^\text{[75]}\)

玻尔逐渐确信光既表现为波也表现为粒子,且在 1927 年,实验证实了德布罗意的假设,即物质(如电子)也表现出波动性。\(^\text{[76]}\) 他提出了互补性哲学原理:事物在不同实验框架下可能具有看似互相排斥的属性,例如既是波又是粒子流。\(^\text{[77]}\) 他认为专业哲学家并未完全理解这一原理。\(^\text{[78]}\)

1927 年 2 月,海森堡提出了不确定性原理的初版,并以通过伽马射线显微镜观测电子的思想实验进行展示。玻尔对海森堡的论证并不满意,因为其论证仅要求测量扰动已存在的属性,而不是更激进地认为电子的属性离开测量情境无法讨论。在 1927 年 9 月科莫会议上提交的论文中,玻尔强调海森堡的不确定性关系可以从有关光学仪器分辨率的经典考虑中导出。\(^\text{[79]}\) 玻尔认为,要真正理解互补性的含义,需要 “更深入的探讨”。\(^\text{[80]}\) 爱因斯坦偏好经典物理的决定论,而非他本人亦参与奠基的概率性新量子物理。量子力学新颖特性引发的哲学问题成为广泛讨论的热点话题。爱因斯坦与玻尔在这些问题上终生保持着善意的争论。\(^\text{[81]}\)

1914 年,嘉士伯啤酒厂继承人卡尔·雅各布森将其宅邸(嘉士伯荣誉官邸,现称嘉士伯学院)捐赠,作为终身荣誉住所(丹麦语:Æresbolig),供在科学、文学或艺术领域对丹麦贡献最卓著者使用。哲学家哈拉尔·霍夫丁是第一位入住者,他于 1931 年 7 月去世后,丹麦皇家科学院将此住所分配给了玻尔。玻尔和家人在 1932 年搬入此处。\(^\text{[82]}\)1939 年 3 月 17 日,他当选为丹麦皇家科学院院长。\(^\text{[83]}\)

到 1929 年,β 衰变现象促使玻尔再次提出应放弃能量守恒定律,但沃尔夫冈·泡利提出的假想中微子以及 1932 年中子的发现提供了另一种解释。这促使玻尔在 1936 年提出了复合核理论,用以解释中子如何被原子核俘获。在该模型中,原子核可以像液滴一样发生变形。他与丹麦物理学家弗里茨·卡尔卡合作开展此项研究,但卡尔卡于 1938 年突然去世。\(^\text{[84][85]}\)

1938 年 12 月,奥托·哈恩发现核裂变(莉泽·迈特纳随后做出理论解释)在物理学界引发了强烈关注。玻尔将这一消息带到美国,并于 1939 年 1 月 26 日与费米共同主持了第五届华盛顿理论物理会议的开幕。\(^\text{[86]}\) 当玻尔告诉乔治·普拉切克这一发现解决了超铀元素的所有谜团时,普拉切克告诉他仍有一个未解之谜:铀的中子俘获能与其衰变不匹配。玻尔思考了几分钟后,便对普拉切克、莱昂·罗森菲尔德和约翰·惠勒宣布:“我已经完全理解了。”\(^\text{[87]}\) 基于其液滴模型,玻尔得出结论,主要由铀-235 同位素而非更丰富的铀-238 在热中子作用下引发裂变。1940 年 4 月,约翰·R·邓宁证明了玻尔的结论正确无误。\(^\text{[86]}\) 与此同时,玻尔与惠勒发展了理论处理方法,并在 1939 年 9 月发表了题为《核裂变机制》的论文。\(^\text{[88]}\)

3. 哲学

海森堡曾说玻尔 “首先是位哲学家,而非物理学家”。\(^\text{[89]}\) 玻尔曾阅读 19 世纪丹麦基督教存在主义哲学家索伦·克尔凯郭尔的著作。理查德·罗德斯在《制造原子弹》中认为玻尔是通过霍夫丁受到克尔凯郭尔的影响。\(^\text{[90]}\)1909 年,玻尔将克尔凯郭尔的《人生道路上的几个阶段》作为生日礼物寄给弟弟,并在随信中写道:“这是我唯一能寄回家的东西;但我不认为能轻易找到比它更好的……我甚至觉得这是我读过的最令人愉悦的作品之一。” 玻尔喜欢克尔凯郭尔的语言和文学风格,但曾提到自己对克尔凯郭尔的哲学有一些不同意见。\(^\text{[91]}\) 玻尔的一些传记作者认为,这种分歧源于克尔凯郭尔对基督教的倡导,而玻尔是无神论者。\(^\text{[92][93][94]}\)

关于克尔凯郭尔对玻尔哲学与科学影响的程度存在一些争议。大卫·法弗霍尔特认为克尔凯郭尔对玻尔的工作影响甚微,并直观接受玻尔声称自己与克尔凯郭尔观点不合的说法,\(^\text{[95]}\) 而扬·法耶则认为,一个人可以不同意某一理论的具体内容,但仍接受其总体前提和结构。\(^\text{[96][91]}\)

玻尔曾担任哲学丛书《世界视野》编委会成员,该系列出版了多部哲学著作。\(^\text{[97]}\)

量子物理

围绕玻尔对量子力学的观点和哲学,后来出现了大量的辩论和讨论。\(^\text{[98]}\) 在其对量子世界的本体论解释方面,玻尔被视为反实在论者、工具主义者、现象学实在论者,或某种其他形式的实在论者。此外,尽管有人认为玻尔是主观主义者或实证主义者,但大多数哲学家认为这是对玻尔的误解,因为玻尔从未主张验证主义或认为主体会直接影响测量结果。\(^\text{[99]}\)

玻尔经常被引用为说过 “没有量子世界,只有抽象的量子物理描述”。然而,这并非玻尔在公开场合说过,而是玻尔去世后,由奥厄·彼得森在回忆文章中转述的一句私人谈话内容。N·大卫·默明回忆起维克多·魏斯科普夫曾表示,玻尔不可能说过这种话,并大声斥责道:“奥厄·彼得森把这种荒谬的话放在玻尔嘴里,真是可耻!”\(^\text{[100][101]}\)

众多学者认为伊曼努尔·康德的哲学对玻尔产生了深远影响。与康德一样,玻尔认为区分主体的经验与客体是获得知识的重要前提。而做到这一点,必须通过使用因果和时空概念来描述主体的经验。\(^\text{[99]}\) 因此,根据扬·法耶(Jan Faye)的观点,玻尔认为正是由于 “经典” 概念(如 “空间”、“位置”、“时间”、“因果关系” 和 “动量”)的存在,人们才能谈论物体及其客观存在。玻尔认为,“时间” 等基本概念已内嵌于我们的日常语言中,而经典物理学的概念只是对这些概念的细化。\(^\text{[99]}\) 因此,对玻尔而言,必须使用经典概念来描述涉及量子世界的实验。玻尔写道:

“所有证据的描述必须以经典术语表达。其论点很简单,当我们说‘实验’时,我们指的是这样一种情境:我们可以将自己所做的事情和所学到的内容告诉他人,因此,实验装置的描述以及观察结果的描述,必须以明确无歧义的语言,并适当应用经典物理学的术语来表达(APHK,第 39 页)。”\(^\text{[99]}\)

据法耶所述,对于玻尔为何认为经典概念对于描述量子现象是必要的,存在多种解释。法耶将这些解释归纳为五种框架:经验主义(即逻辑实证主义),康德主义(或新康德主义的认识论模式),实用主义(关注人类如何根据自身需求和兴趣在经验上与原子系统互动),达尔文主义(即我们适应性地使用经典类型的概念,正如莱昂·罗森菲尔德所说,我们进化出了使用这些概念的能力),实验主义(严格关注实验的功能和结果,因此必须以经典方式进行描述)。\(^\text{[99]}\) 这些解释并非互相排斥,有时玻尔似乎强调其中的某些方面,而在其他时候又侧重于其他要素。\(^\text{[99]}\)

法耶指出:“玻尔认为原子是真实存在的,原子既不是启发式的,也不是逻辑建构。” 然而,据法耶所说,玻尔并不认为 “量子力学形式主义在‘真实’意义上是正确的,即它并未给予我们对量子世界的字面(‘图像式’)描述,而是符号性的表征。”\(^\text{[99]}\) 因此,玻尔的互补性理论 “首先是对量子力学的一种语义学和认识论上的解读,并且带有一定的本体论含义”。\(^\text{[99]}\) 正如法耶解释的,玻尔的不可定义性命题是指:

“将某种运动学或动力学值归于原子对象的句子的真实性条件依赖于所使用的仪器,因而这些真实性条件必须包括对实验装置以及实验实际结果的参照。”\(^\text{[99]}\)

法耶指出,玻尔的解释并未提及 “测量时波函数坍缩”(事实上,玻尔从未提到过这一观点)。相反,玻尔 “接受了玻恩的统计解释,因为他认为ψ函数仅具有符号意义,并不代表任何真实存在的事物”。由于对玻尔而言,ψ函数并不是现实的字面图像式表征,因此也就不存在真正的波函数坍缩。\(^\text{[99]}\)

近来的文献中,一个备受讨论的问题是:玻尔关于原子及其真实性的看法,及其是否与表面所见有所不同。一些学者(如亨利·福尔斯)认为玻尔区分了可观察现象与超验实在之间的关系。而扬·法耶则不同意这一观点,他认为,对玻尔而言,量子形式主义和互补性是我们对量子世界唯一能够说的东西,并且 “玻尔的著作中没有进一步证据表明,玻尔会将内在的、与测量无关的状态属性归于原子对象[…],除了在测量中表现出来的经典属性之外”。\(^\text{[99]}\)

4. 第二次世界大战

援助难民学者

纳粹主义在德国的崛起促使许多学者逃离本国,原因或是他们是犹太人,或是因为他们是纳粹政权的政治反对者。1933 年,洛克菲勒基金会设立了一个基金,用于资助难民学者。同年 5 月,玻尔在访问美国期间,与洛克菲勒基金会主席马克斯·梅森讨论了该计划。玻尔为这些难民学者在研究所提供临时工作,向他们提供经济支持,为他们安排获得洛克菲勒基金会的奖学金,并最终为他们在世界各地的机构找到了安置机会。他所帮助的人包括圭多·贝克、费利克斯·布洛赫、詹姆斯·弗兰克、乔治·德·海维西、奥托·弗里施、希尔德·列维、莉泽·迈特纳、乔治·普拉兹克、尤金·拉宾诺维奇、斯特凡·罗曾塔尔、埃里希·恩斯特·施奈德、爱德华·泰勒、阿瑟·冯·希佩尔和维克多·魏斯科普夫。\(^\text{[102]}\)

1940 年 4 月,第二次世界大战初期,纳粹德国入侵并占领了丹麦。\(^\text{[103]}\) 为了防止德国人发现马克斯·冯·劳厄和詹姆斯·弗兰克的金质诺贝尔奖奖牌,玻尔让德·海维西用王水将奖牌溶解。以这种形式,它们被储存在研究所的一个架子上,直到战后,金子被沉淀出来,由诺贝尔基金会重新铸造成奖牌。玻尔自己的奖牌已在 1940 年 3 月捐赠给芬兰救济基金用于拍卖,并与奥古斯特·克罗的奖牌一起拍卖。买家随后将两枚奖牌捐赠给位于腓特烈斯堡城堡的丹麦历史博物馆,目前仍保存在那里,\(^\text{[104]}\) 不过玻尔的奖牌曾于 2023–2024 年随安德烈亚斯·莫根森在国际空间站第 70 次远征任务期间短暂进入太空。[105][106]

玻尔维持了研究所的运转,但所有外国学者均已离开。\(^\text{[107]}\)

与海森堡的会面

玻尔曾意识到利用铀-235 制造原子弹的可能性,并在战争爆发前后于英国和丹麦的讲座中提及此事,但他并不认为从技术上能够提取出足够数量的铀-235。\(^\text{[108]}\)1941 年 9 月,已经成为德国核能项目负责人的海森堡前往哥本哈根拜访玻尔。在这次会面中,两人曾在户外私下交谈,谈话内容引发了大量猜测,因为双方对此各有不同说法。根据海森堡的说法,他开始谈论核能、道德与战争,但玻尔似乎突然终止了谈话,没有向海森堡透露自己的观点。\(^\text{[109]}\) 海森堡的学生兼朋友伊万·苏佩克声称,会面主要是围绕卡尔·弗里德里希·冯·魏茨泽克的提议展开,后者建议玻尔在英国和德国之间斡旋以促成和平。\(^\text{[110]}\)

1957 年,海森堡写信给正在撰写《光芒万丈:原子科学家个人史》一书的罗伯特·容克。海森堡解释说,他访问哥本哈根是为了向玻尔传达多位德国科学家的观点,即生产核武器在付出巨大努力后是可能的,这给双方科学家带来了巨大的责任。\(^\text{[111]}\) 当玻尔在该书的丹麦语译本中看到容克对该会面的描述时,他起草(但从未寄出)了一封信给海森堡,表示他强烈不同意海森堡对会面的描述,\(^\text{[112]}\) 并回忆海森堡此行是为了劝说他与不可避免胜利的纳粹合作,\(^\text{[113]}\) 他对德国在海森堡领导下研发核武器感到震惊。\(^\text{[114][115]}\)

迈克尔·弗雷恩于 1998 年的戏剧《哥本哈根》探讨了 1941 年海森堡与玻尔会面时可能发生的事情。\(^\text{[116]}\) 英国 BBC 于 2002 年 9 月 26 日首次播出该剧的电视电影版本,由斯蒂芬·雷饰演玻尔。随着玻尔书信的公开,历史学家批评该剧因采纳亲海森堡的立场而 “极度简化和扭曲了实际的道德平衡”。\(^\text{[117]}\)

同一次会面此前已于 1992 年在 BBC《地平线》科学纪录片系列中被改编成戏剧,由安东尼·贝特饰演玻尔,菲利普·安东尼饰演海森堡。\(^\text{[118]}\) 此会面也在挪威/丹麦/英国联合制作的迷你剧《重水之战》中被戏剧化呈现。\(^\text{[119]}\)

曼哈顿计划

1943 年 9 月,玻尔和他的弟弟哈拉尔收到消息,纳粹认为他们的家庭是犹太人,因为他们的母亲是犹太人,因此他们面临被逮捕的危险。在丹麦抵抗组织的帮助下,玻尔和妻子于 9 月 29 日乘船逃往瑞典。\(^\text{[120][121]}\) 次日,玻尔说服瑞典国王古斯塔夫五世公开宣布瑞典愿意为犹太难民提供庇护。1943 年 10 月 2 日,瑞典电台广播了瑞典准备提供庇护的消息,随后丹麦人民迅速展开了大规模营救丹麦犹太人的行动。一些历史学家认为玻尔的行动直接促成了这次大营救,而另一些人则认为,尽管玻尔尽力为同胞奔走,但他的行动并未对更广泛的事件产生决定性影响。\(^\text{[121][122][123][124]}\) 最终,有超过 7000 名丹麦犹太人成功逃往瑞典。\(^\text{[125]}\)

当玻尔成功逃脱的消息传到英国时,切伍尔勋爵发电报邀请玻尔前往英国。1943 年 10 月 6 日,玻尔乘坐英国海外航空公司(BOAC)运营的一架德哈维兰 “蚊” 式飞机抵达苏格兰。\(^\text{[126][127]}\) “蚊” 式飞机是经过改装用于运输小型贵重货物或重要乘客的无武装高速轰炸机。它们通过高速高空飞行,可以穿越德国占领下的挪威,同时避开德国战斗机的拦截。玻尔穿戴降落伞、飞行服和氧气面罩,整整三个小时都躺在飞机弹舱内的床垫上度过。\(^\text{[128]}\)

飞行过程中,玻尔因为飞行头盔太小而没有佩戴,因此未能听到飞行员通过内通讯系统发出的在飞机升至高空越过挪威时需开启氧气供给的指令。他因缺氧而昏厥,直到飞机在北海上空下降到较低高度后才恢复意识。\(^\text{[129][130][131]}\) 一周后,玻尔的儿子奥格·玻尔乘另一架飞机抵达英国,与父亲会合并成为他的私人助理。\(^\text{[132]}\)

玻尔受到詹姆斯·查德威克和约翰·安德森爵士的热情接待,但出于安全原因,玻尔被安排低调行事。他在圣詹姆斯宫被安排了一套公寓,并在英国 “合金管” 核武器研发小组中配有办公室。玻尔对他们所取得的巨大进展感到震惊。\(^\text{[132][133]}\) 查德威克安排玻尔以 “合金管” 顾问身份访问美国,由奥格作为助手随行。\(^\text{[134]}\)1943 年 12 月 8 日,玻尔抵达华盛顿特区,会见了曼哈顿计划主管莱斯利·R·格罗夫斯准将。他还拜访了位于新泽西州普林斯顿的高等研究院的爱因斯坦和泡利,并前往新墨西哥州洛斯阿拉莫斯,即核武器研发所在地。\(^\text{[135]}\) 出于安全考虑,他在美国使用 “Nicholas Baker” 的化名,而奥格则使用 “James Baker”。\(^\text{[136]}\)1944 年 5 月,丹麦抵抗组织报纸《自由的丹麦人》报道称,他们获悉 “丹麦著名的儿子尼尔斯·玻尔教授” 于去年十月经瑞典逃往伦敦,并从那里前往莫斯科,被认为在那里支持战争努力。\(^\text{[137]}\)

玻尔没有长期留在洛斯阿拉莫斯,但在接下来的两年中多次进行了长时间访问。罗伯特·奥本海默 “在年轻科学家中充当了科学导师的角色”,最著名的是对理查德·费曼的影响。\(^\text{[138]}\) 玻尔曾说:“他们在制造原子弹方面并不需要我的帮助。”\(^\text{[139]}\) 奥本海默认为玻尔在调制中子引发器方面做出了重要贡献。“这一装置一直是个顽固的难题,” 奥本海默指出,“但在 1945 年 2 月初,尼尔斯·玻尔澄清了必须采取的做法。”\(^\text{[138]}\)

玻尔很早就意识到核武器将改变国际关系。1944 年 4 月,他收到彼得·卡皮察的一封信(数月前玻尔在瑞典时写的),邀请他前往苏联。这封信让玻尔确信苏联已经知道英美的核计划,并将努力追赶。他给卡皮察回了一封不置可否的回复,并在寄出前将信件内容展示给英国当局看过。\(^\text{[140]}\)1944 年 5 月 16 日,玻尔会见了丘吉尔,但他发现 “我们说着不同的语言”。\(^\text{[141]}\) 丘吉尔极力反对对苏联采取开放态度,以至于他在信中写道:“在我看来,玻尔应该被监禁,或至少应该让他明白,他已经非常接近犯下死罪的边缘。”\(^\text{[142]}\)

奥本海默建议玻尔拜访富兰克林·D·罗斯福总统,劝说他将曼哈顿计划的相关信息与苏联共享,以期加快计划进展。玻尔的朋友、最高法院大法官费利克斯·弗兰克福特向罗斯福转达了玻尔的观点,二人于 1944 年 8 月 26 日进行了会面。罗斯福建议玻尔返回英国争取英国方面的支持。\(^\text{[142][143][144]}\) 当丘吉尔与罗斯福于 1944 年 9 月 19 日在海德公园会晤时,他们拒绝了向世界公开核项目的想法,并在他们谈话的备忘录中附加了一条备注:“应调查玻尔教授的活动,并采取措施确保他不向外泄露信息,特别是对苏联。”\(^\text{[145]}\)

1950 年 6 月,玻尔向联合国发表了一封《公开信》,呼吁在核能领域开展国际合作。\(^\text{[146][147][148]}\)20 世纪 50 年代,在苏联于 1949 年首次进行核试验后,国际原子能机构按照玻尔的建议模式建立。\(^\text{[149]}\)1957 年,他获得首届 “和平利用原子能奖”。\(^\text{[150]}\)

5. 晚年

战后,玻尔于 1945 年 8 月 25 日返回哥本哈根,并于 9 月 21 日再次当选为丹麦皇家艺术与科学学院院长。[152] 在 1947 年 10 月 17 日为当年 4 月去世的国王克里斯蒂安十世举行的学院纪念会上,新任国王弗雷德里克九世宣布授予玻尔象征最高荣誉的象勋章。这一奖项通常只授予王室成员和国家元首,但国王表示,此举不仅是为了表彰玻尔个人,也是为了表彰丹麦科学界。[153][154] 玻尔亲自设计了自己的纹章,其上带有太极图(阴阳符号),以及拉丁语格言 “contraria sunt complementa”(“对立面是互补的”)。[155][154][156]

第二次世界大战表明,科学(尤其是物理学)如今需要大量的资金和物资支持。为避免人才流向美国,12 个欧洲国家联合创建了 CERN(欧洲核子研究组织),以美国国家实验室为参考,专门开展单个国家难以承担的大科学项目。很快便出现了关于 CERN 设施选址的讨论。玻尔和克拉默斯认为哥本哈根的玻尔研究所是理想的选址地,而负责组织前期讨论的皮埃尔·奥热则持不同意见,他认为玻尔本人和研究所都已过巅峰期,并且玻尔的存在可能会掩盖其他人的贡献。经过长期辩论,玻尔于 1952 年 2 月承诺支持 CERN 建设,同年 10 月日内瓦被选为最终选址地。CERN 理论组在哥本哈根办公,直到 1957 年日内瓦的新办公场地建成。[157] 后来成为 CERN 总干事的维克多·魏斯科普夫总结玻尔的作用时说:“确实还有其他人提出并构想了 CERN 的设立,但如果没有玻尔这样一位具有崇高威望的人支持,这些人的热情和想法将不足以推动这一事业。”[158][159]

与此同时,斯堪的纳维亚国家于 1957 年成立了北欧理论物理研究所,玻尔担任首任主席。他还参与创建了丹麦原子能委员会的里瑟研究中心,并自 1956 年 2 月起担任首任主席。[160]1962 年 11 月 18 日,玻尔在卡尔斯伯格的家中因心脏衰竭去世。[161] 他被火化,骨灰与父母、弟弟哈拉尔和儿子克里斯蒂安一起安葬在哥本哈根诺雷布罗区的协和墓园的家族墓地中。多年后,他妻子的骨灰也安葬在那里。[162] 1965 年 10 月 7 日,在玻尔 80 岁冥诞之际,哥本哈根大学的理论物理研究所正式更名为 “尼尔斯·玻尔研究所”,这一名称早在多年前已被非正式使用。[163][164]

6. 荣誉

玻尔获得了众多荣誉和奖项。除了诺贝尔奖外,他还获得了 1921 年的休斯奖章、1923 年的马泰乌奇奖章、1926 年的富兰克林奖章[165]、1938 年的科普利奖章、1947 年的大象勋章、1957 年的和平利用原子能奖以及 1961 年的松宁奖。他于 1922 年成为芬兰科学与文学协会的外国会员[166],1923 年成为荷兰皇家艺术与科学学院外籍院士[167],1925 年成为美国国家科学院国际院士[168],1926 年成为英国皇家学会会员[169],1940 年成为美国哲学会国际院士[170],并于 1945 年成为美国艺术与科学院国际荣誉院士[171]。1963 年 11 月 21 日,为纪念玻尔模型发表 50 周年,丹麦发行了一枚邮票,图案为玻尔头像、氢原子及氢原子任意两个能级差的公式:$h\nu = \epsilon_2 - \epsilon_1$ 此外,还有其他国家发行了以玻尔为图案的邮票。[172] 1997 年,丹麦国家银行发行了面值 500 克朗、印有叼着烟斗的玻尔头像的纸币。[173][174] 2012 年 10 月 7 日,为庆祝玻尔 127 岁冥诞,谷歌首页发布了以氢原子玻尔模型为主题的涂鸦。[175] 一颗小行星(3948 Bohr)以玻尔命名,[176] 月球上的玻尔陨石坑及原子序数 107 的化学元素 “钅波” 也以他的名字命名,以表彰他在原子结构领域的贡献。[177][178]

7. 参考书目

- 玻尔,尼尔斯(1922)。《光谱理论与原子结构:三篇论文》。剑桥:剑桥大学出版社。

- ——(2008)。尼尔森,J. Rud(编)。《第 1 卷:早期工作(1905–1911)》。尼尔斯·玻尔文集。阿姆斯特丹:爱思唯尔。ISBN 978-0-444-53286-2。

- ——(2008)。霍耶,乌尔里希(编)。《第 2 卷:原子物理学研究(1912–1917)》。尼尔斯·玻尔文集。阿姆斯特丹:爱思唯尔。ISBN 978-0-444-53286-2。

- ——(2008)。尼尔森,J. Rud(编)。《第 3 卷:对应原理(1918–1923)》。尼尔斯·玻尔文集。阿姆斯特丹:爱思唯尔。ISBN 978-0-444-53286-2。

- ——(2008)。尼尔森,J. Rud(编)。《第 4 卷:元素周期系(1920–1923)》。尼尔斯·玻尔文集。阿姆斯特丹:爱思唯尔。ISBN 978-0-444-53286-2。

- ——(2008)。斯托尔岑堡,克劳斯(编)。《第 5 卷:量子力学的兴起(主要为 1924–1926)》。尼尔斯·玻尔文集。阿姆斯特丹:爱思唯尔。ISBN 978-0-444-53286-2。

- ——(2008)。卡尔克尔,约尔根(编)。《第 6 卷:量子物理学基础 I(1926–1932)》。尼尔斯·玻尔文集。阿姆斯特丹:爱思唯尔。ISBN 978-0-444-53286-2。

- ——(2008)。卡尔克尔,约尔根(编)。《第 7 卷:量子物理学基础 II(1933–1958)》。尼尔斯·玻尔文集。阿姆斯特丹:爱思唯尔。ISBN 978-0-444-53286-2。

- ——(2008)。索尔森,延斯(编)。《第 8 卷:带电粒子穿透物质(1912–1954)》。尼尔斯·玻尔文集。阿姆斯特丹:爱思唯尔。ISBN 978-0-444-53286-2。

- ——(2008)。佩尔斯,鲁道夫(编)。《第 9 卷:核物理学(1929–1952)》。尼尔斯·玻尔文集。阿姆斯特丹:爱思唯尔。ISBN 978-0-444-53286-2。

- ——(2008)。法夫霍尔特,大卫(编)。《第 10 卷:超越物理学的互补性(1928–1962)》。尼尔斯·玻尔文集。阿姆斯特丹:爱思唯尔。ISBN 978-0-444-53286-2。

- ——(2008)。奥瑟鲁德,芬恩(编)。《第 11 卷:政治舞台(1934–1961)》。尼尔斯·玻尔文集。阿姆斯特丹:爱思唯尔。ISBN 978-0-444-53286-2。

- ——(2008)。奥瑟鲁德,芬恩(编)。《第 12 卷:科普与人物(1911–1962)》。尼尔斯·玻尔文集。阿姆斯特丹:爱思唯尔。ISBN 978-0-444-53286-2。

- ——(2008)。奥瑟鲁德,芬恩(编)。《第 13 卷:主题累积索引》。尼尔斯·玻尔文集。阿姆斯特丹:爱思唯尔。ISBN 978-0-444-53286-2。

8. 另见

- 爱因斯坦–玻尔–罗森佯谬

9. 注释

- “Niels Bohr.” academictree.org。

- “BOHR 的定义和含义.” Dictionary.com。

- 警察登记卡 [丹麦语]。哥本哈根:哥本哈根市档案馆。1892 年 6 月 7 日。Station Dødeblade(包含该期间去世者)。胶片卷 0002。登记卡 3341。ID 3308989。存档于 2014 年 11 月 29 日。

- Pais 1991,第 44–45、538–539 页。

- Pais 1991,第 35–39 页。

- 关于玻尔效仿其兄哈拉尔德代表丹麦国家队参赛这一常被重复的说法,实则并不属实。Dart, James(2005 年 7 月 27 日)。“玻尔的足球生涯.” *卫报*,伦敦。存档于 2023 年 5 月 27 日。访问于 2011 年 6 月 26 日。

- “尼尔斯·玻尔的求学时期.” 尼尔斯·玻尔研究所。2012 年 5 月 18 日。存档于 2013 年 10 月 4 日。访问于 2013 年 2 月 14 日。

- Pais 1991,第 98–99 页。

- “学生时代.” 尼尔斯·玻尔研究所。2012 年 7 月 16 日。存档于 2013 年 10 月 4 日。访问于 2013 年 2 月 14 日。

- Rhodes 1986,第 62–63 页。

- Pais 1991,第 101–102 页。

- Aaserud & Heilbron 2013,第 155 页。

- “尼尔斯·玻尔 | 丹麦物理学家.” 大英百科全书。存档于 2023 年 8 月 8 日。访问于 2017 年 8 月 25 日。

- Pais 1991,第 107–109 页。

- Kragh 2012,第 43–45 页。

- Pais 1991,第 112 页。

- Pais 1991,第 133–134 页。

- Pais 1991,第 226、249 页。

- Stuewer 1985,第 204 页。

- “关于布雷宁历史的展览在维厄勒大受欢迎.” ugeavisen.dk(丹麦语)。2022 年 4 月 11 日。存档于 2022 年 7 月 14 日。访问于 2022 年 7 月 17 日。

- Schou, Mette Kjær(2019 年 8 月 22 日)。“玻尔小组.” icmm.ku.dk。存档于 2022 年 10 月 19 日。访问于 2022 年 10 月 19 日。

- “Neuroscience\@NIH > Faculty > Profile.” dir.ninds.nih.gov。存档于 2022 年 10 月 19 日。访问于 2022 年 10 月 19 日。

- “尼尔斯·玻尔 – 生平.” Nobelprize.org。存档于 2011 年 11 月 11 日。访问于 2011 年 11 月 10 日。

- “厄内斯特·玻尔简介及奥运成绩 – 奥运会.” Sports-Reference.com。存档于 2020 年 4 月 18 日。访问于 2013 年 2 月 12 日。

- Kragh 2012,第 122 页。

- 肯尼迪 1985,第 6 页。

- 佩斯 1991,第 117–121 页。

- 克拉格 2012,第 46 页。

- 佩斯 1991,第 121–125 页。

- 肯尼迪 1985,第 7 页。

- 佩斯 1991,第 125–129 页。

- 佩斯 1991,第 134–135 页。

- 玻尔,尼尔斯(1913)。“论原子和分子的结构,第一部分”(PDF)。《哲学杂志》26(151):1–24。Bibcode:1913PMag...26....1B。doi:10.1080/14786441308634955。已从原文(PDF)存档于 2011 年 9 月 2 日。2009 年 6 月 4 日检索。

- 玻尔,尼尔斯(1913)。“论原子和分子的结构,第二部分 含单一原子核的系统”(PDF)。《哲学杂志》26(153):476–502。Bibcode:1913PMag...26..476B。doi:10.1080/14786441308634993。已从原文(PDF)存档于 2008 年 12 月 9 日。2013 年 10 月 21 日检索。

- 玻尔,尼尔斯(1913)。“论原子和分子的结构,第三部分 含多个原子核的系统”。《哲学杂志》26(155):857–875。Bibcode:1913PMag...26..857B。doi:10.1080/14786441308635031。已从原文存档于 2021 年 6 月 22 日。2019 年 7 月 1 日检索。

- 佩斯 1991,第 149 页。

- 克拉格 2012,第 22 页。

- 达尔文,查尔斯·加尔顿(1912)。“α射线的吸收和散射理论”。《哲学杂志》23(138):901–920。doi:10.1080/14786440608637291。ISSN 1941-5982。已从原文存档于 2020 年 4 月 7 日。2019 年 7 月 1 日检索。

- 阿拉巴齐斯,西奥多(2006)《电子的表征:一种理论实体的传记式探讨》。芝加哥大学出版社,第 118 页。ISBN 978-0-226-02420-2。

- 克拉格,赫尔格。“尼尔斯·玻尔的第二原子理论”。《物理科学史研究》,第 10 卷,加利福尼亚大学出版社,1979 年,第 123–186 页,[https://doi.org/10.2307/27757389](https://doi.org/10.2307/27757389) 已存档于 2022 年 10 月 17 日。

- N. 玻尔,“原子结构”,《自然》,107。信件日期 1921 年 2 月 14 日。

- 关于原子电子结构的完整发展,参见玻尔模型和元素周期表。

- 克拉格 1985,第 50–67 页。

- 海尔布隆 1985,第 39–47 页。

- 海尔布隆 1985,第 43 页。

- 佩斯 1991,第 146–149 页。

- 佩斯 1991,第 152–155 页。

- 克拉格 2012,第 109–111 页。 以下是翻译:

- 佩斯,亚伯拉罕(1982)。《主乃微妙:阿尔伯特·爱因斯坦的科学与人生》。第 416 页。

- 克拉格 2012,第 90–91 页。

- “预测——预测非常困难,尤其是当它关于未来时!”。cranfield.ac.cuk。2017 年 7 月 10 日。已存档于 2021 年 7 月 14 日。2021 年 7 月 14 日检索。预测非常困难,尤其是当它关于未来时。

- 克拉格 2012,第 39 页。

- 魏斯科普夫,维克多(1984)。“尼尔斯·玻尔、量子与世界”。《社会研究》51,第 3 期,第 593 页。

- 佩斯 1991,第 164–167 页。

- 阿瑟鲁德,芬恩(1921 年 1 月)。“研究所的历史:建立研究所”。尼尔斯·玻尔研究所。已存档于 2008 年 4 月 5 日。2008 年 5 月 11 日检索。

- 佩斯 1991,第 169–171 页。

- 肯尼迪 1985,第 9、12、13、15 页。

- 洪德 1985,第 71–73 页。

- 《从玻尔的原子到电子波》[https://galileo.phys.virginia.edu/classes/252/Bohr_to_Waves/Bohr_to_Waves.html](https://galileo.phys.virginia.edu/classes/252/Bohr_to_Waves/Bohr_to_Waves.html) 已存档于 2021 年 8 月 10 日。

- 《纠缠的时代》,路易莎·吉尔德,第 799 页,2008 年。

- 参见《元素周期表》和《元素周期表历史》,展示自门捷列夫以来根据化学性质预测的元素。

- 克拉格 1985,第 61–64 页。

- 佩斯 1991,第 202–210 页。

- 佩斯 1991,第 215 页。

- 玻尔 1985,第 91–97 页。

- 玻尔,N.;克莱默斯,H. A.;斯莱特,J. C.(1924)。《辐射的量子理论》(PDF)。《哲学杂志》。第 6 卷,第 76(287)期:785–802。doi:10.1080/14786442408565262。已从原始(PDF)档案保存于 2013 年 5 月 22 日。2013 年 2 月 18 日检索。

- 佩斯 1991,第 232–239 页。

- 贾默 1989,第 188 页。

- 佩斯 1991,第 237 页。

- 佩斯 1991,第 238 页。

- 佩斯 1991,第 243 页。

- 佩斯 1991,第 275–279 页。

- 佩斯 1991,第 295–299 页。

- 佩斯 1991,第 263 页。

- 佩斯 1991,第 272–275 页。

- 佩斯 1991,第 301 页。

- 麦金农 1985,第 112–113 页。

- 麦金农 1985,第 101 页。

- 佩斯 1991,第 304–309 页。

- 玻尔 1928,第 582 页。

- 《对话》1985,第 121–140 页。

- 佩斯 1991,第 332–333 页。

- 佩斯 1991,第 464–465 页。

- 佩斯 1991,第 337–340、368–370 页。

- 玻尔,尼尔斯(1937 年 8 月 20 日)。“原子核的嬗变”。《科学》。第 86 卷(2225 期):161–165。Bibcode:1937Sci....86..161B。doi:10.1126/science.86.2225.161。PMID 17751630。

- 斯图厄尔 1985,第 211–216 页。

- 佩斯 1991,第 456 页。

- 玻尔,尼尔斯;惠勒,约翰·阿奇博尔德(1939 年 9 月)。“核裂变的机制”(PDF)。《物理评论》。第 56 卷(第 5 期):426–450。Bibcode:1939PhRv...56..426B。doi:10.1103/PhysRev.56.426。已从原始(PDF)档案保存于 2015 年 9 月 24 日。2013 年 10 月 22 日检索。

- 霍纳 1982,第 1 页。

- 罗兹 1986,第 60 页。

- 法耶 1991,第 37 页。

- 斯图尔特 2010,第 416 页。

- 阿塞鲁德 & 海尔布隆 2013,第 159–160 页:“在关于基尔凯郭尔的零散笔记中关于宗教的陈述,可能揭示了玻尔许多信中出现的‘狂野’概念:‘我,并不感到以任何方式与上帝联合,更不受其约束,因此也比基尔凯郭尔贫穷得多,会说善是总体上的崇高目标,唯有通过行善,才能按照价值与正义来判断。’”

- 阿塞鲁德 & 海尔布隆 2013,第 110 页:“玻尔的幽默方式、对寓言和故事的运用、宽容、对家庭的依赖、感恩感、责任感和负罪感,以及他对科学、社会乃至最终对整个人类的责任感,都是犹太知识分子的共同特质。同样常见的还有坚定的无神论。玻尔最终不再有任何宗教信仰,并且厌恶所有声称其教义基于启示的宗教。”

- 法夫霍尔特 1992,第 42–63 页。

- 理查森 & 怀尔德曼 1996,第 289 页。

- 埃格罗德,索伦(1963 年 11 月)。“《人类的声音:语言的意义与功能》,马里奥·佩伊著(书评)”。《罗曼语文学》,第 17 卷第 2 期,第 458–461 页。

- 卡米莱里 & 施洛斯豪尔 2015。

- 法耶,扬。“哥本哈根诠释的量子力学”。载于 爱德华·N·扎尔塔(编)《斯坦福哲学百科全书》(2019 年冬季版)。已存档于 2022 年 11 月 28 日。检索于 2023 年 12 月 27 日。

- 默明 2004。

- 彼得森,奥厄(1963 年)。“尼尔斯·玻尔的哲学”。《原子科学家公报》,第 19 卷第 7 期,第 8–14 页。Bibcode:1963BuAtS..19g...8P。doi:10.1080/00963402.1963.11454520。

- 佩斯 1991,第 382–386 页。

- 佩斯 1991,第 476 页。

- “独特的金质奖章”。[www.nobelprize.org。存档于 2017 年 4 月 11 日。检索于 2019 年 10 月 6 日。](http://www.nobelprize.org。存档于 2017 年 4 月 11 日。检索于 2019 年 10 月 6 日。)

- 豪威尔,伊丽莎白(2023 年 12 月 12 日)。“宇航员在太空中展示复古诺贝尔奖奖章——并谈及‘量子点’国际空间站实验(视频)”。Space.com。

- “安德烈亚斯·莫根森将诺贝尔奖奖章归还给腓特烈堡”。《腓特烈堡报》(丹麦语)。2024 年 6 月 14 日。

- 佩斯 1991,第 480–481 页。

- 戈英 1985,第 267–268 页。

- 海森堡 1984,第 77 页。

- 门户网站 Jutarnji.hr(2006 年 3 月 19 日)。“《我与 20 世纪诺贝尔奖得主的生活》”。《Jutarnji list》(克罗地亚语)。存档于 2009 年 6 月 28 日。检索于 2007 年 8 月 13 日。 “我从玻尔的妻子玛格丽特那里得知了真相。……在那次会面中,主角既不是海森堡,也不是玻尔,而是卡尔·弗里德里希·冯·魏茨泽克。……魏茨泽克的想法,我认为是他父亲(当时是里宾特洛甫的副手)的主意,是说服尼尔斯·玻尔在英国和德国之间进行和平调解。” —— 与伊万·苏佩克关于 1941 年玻尔 – 海森堡会面的采访。

- 海森堡,维尔纳。“维尔纳·海森堡致作者罗伯特·容克的信”。曼哈顿计划遗产保护协会。存档于 2006 年 10 月 17 日。检索于 2006 年 12 月 21 日。

- “我非常惊讶地看到,你在写给作者的信中,记忆竟如此欺骗了你。”

- “……你和魏茨泽克明确表示相信德国将获胜,因此我们继续怀抱战争会有不同结果的希望、并对德国提出的所有合作建议保持谨慎是非常愚蠢的。”

- “……你的谈话方式只能让我坚定地印象认为,在你的领导下,德国正在竭尽全力研发原子武器……[…] 如果我的任何行为可以被解释为震惊,那并非来源于此类报告,而是因为我必须理解到的消息:德国正积极参与原子武器竞赛,力图第一个取得成功。”

- 阿瑟鲁德,芬恩(2002 年 2 月 6 日)。“关于 1941 年玻尔-海森堡会面文件的公开”。尼尔斯·玻尔档案馆。存档于 2017 年 2 月 17 日。检索于 2007 年 6 月 4 日。

- “《哥本哈根》——迈克尔·弗雷恩”。《完整书评》。存档于 2013 年 4 月 29 日。检索于 2013 年 2 月 27 日。

- 霍尔顿,杰拉尔德;洛根,乔诺森;鲍尔斯,托马斯;弗雷恩,迈克尔(2002 年 4 月 11 日)。“《哥本哈根》:一场交流”。《纽约书评》,第 49 卷第 6 期。《纽约书评》。检索于 2024 年 5 月 18 日。

- Horizon: 《希特勒的原子弹》,BBC Two,1992 年 2 月 24 日

- “破坏者 – 剧集指南”。第四频道。存档于 2017 年 3 月 3 日。检索于 2017 年 3 月 3 日。

- 罗岑塔尔 1967,第 168 页。

- 罗德斯 1986,第 483–484 页。

- 希尔伯格 1961,第 596 页。

- 基勒 2007,第 91–93 页。

- 施塔特勒、莫里森与马丁 1995,第 136 页。

- 佩斯 1991,第 479 页。

- 琼斯 1985,第 280–281 页。

- 鲍尔斯 1993,第 237 页。

- 瑟斯克 2006,第 374 页。

- 赖夫 1999,第 242 页。

- 梅达沃与派克 2001,第 65 页。

- 琼斯 1978,第 474–475 页。

- 琼斯 1985,第 280–282 页。

- 佩斯 1991,第 491 页。

- 考克罗夫特 1963,第 46 页。

- 佩斯 1991,第 498–499 页。

- 戈温 1985,第 269 页。

- “玻尔教授抵达莫斯科”。《自由的丹麦人》(丹麦语)。1944 年 5 月,第 7 页。存档于 2018 年 11 月 16 日。检索于 2014 年 11 月 18 日。

- 佩斯 1991,第 497 页。

- 佩斯 1991,第 496 页。

- 戈温 1985,第 270 页。

- 戈温 1985,第 271 页。

- 阿瑟鲁德 2006,第 708 页。

- 罗德斯 1986,第 528–538 页。

- 阿瑟鲁德 2006,第 707–708 页。

- 美国政府 1972,第 492–493 页。

- 阿瑟鲁德 2006,第 708–709 页。

- Bohr, Niels(1950 年 6 月 9 日)。“致联合国(公开信)”。《科学对社会的影响》*Impact of Science on Society*,第一卷(第二期):第 68 页。存档于 2013 年 3 月 8 日。检索于 2012 年 6 月 12 日。 • Bohr, Niels(1950 年 7 月)。“为了一个开放的世界”。《原子科学家公报》*Bulletin of the Atomic Scientists*,第 6 卷(第 7 期):213–219 页。Bibcode:1950BuAtS...6g.213B。doi:10.1080/00963402.1950.11461268。存档于 2023 年 10 月 30 日。检索于 2011 年 6 月 26 日。

- 佩斯 1991,第 513–518 页。

- 戈温 1985,第 276 页。

- 克雷格-麦考马克,伊丽莎白。“和平原子奖档案指南”(PDF)。麻省理工学院。已从原文(PDF)存档于 2010 年 3 月 11 日。检索于 2013 年 2 月 28 日。

- 米雄,热拉尔·P。“科学纹章”*Escutcheons of Science*。Numericana。已从原文存档于 2012 年 2 月 22 日。检索于 2017 年 3 月 13 日。

- 佩斯 1991,第 504 页。

- 佩斯 1991,第 166、466–467 页。

- 惠勒 1985,第 224 页。

- “玻尔家族纹章”。哥本哈根大学。1947 年 10 月 17 日。已从原文存档于 2019 年 5 月 2 日。检索于 2019 年 9 月 9 日。

- “互补的关系:尼尔斯·玻尔与中国\*”(PDF)。尼尔斯·玻尔档案馆。已从原文(PDF)存档于 2021 年 10 月 9 日。检索于 2023 年 7 月 15 日。

- 佩斯 1991,第 519–522 页。

- 佩斯 1991,第 521 页。

- Weisskopf, Victor(1963 年 7 月)。“向尼尔斯·玻尔致敬”。《欧洲核子研究中心通讯》CERN Courier,第 2 卷(第 11 期):第 89 页。已于 2018 年 8 月 17 日存档。检索于 2015 年 3 月 26 日。

- 佩斯 1991,第 523–525 页。

- “尼尔斯·玻尔”。《欧洲核子研究中心通讯》*CERN Courier*,第 2 卷(第 11 期):第 10 页。1962 年 11 月。已于 2018 年 8 月 17 日存档。检索于 2015 年 3 月 24 日。

- 佩斯 1991,第 529 页。

- “1921 年至 1965 年尼尔斯·玻尔研究所历史”。尼尔斯·玻尔研究所。已于 2003 年 6 月 8 日存档。检索于 2013 年 2 月 28 日。

- Reinhard, Stock(1998 年 10 月)。“尼尔斯·玻尔与 20 世纪”。《欧洲核子研究中心通讯》CERN Courier,第 38 卷(第 7 期):第 19 页。已于 2017 年 10 月 24 日存档。检索于 2015 年 3 月 26 日。

- “尼尔斯·玻尔 – 富兰克林研究所奖 – 获奖者数据库”。富兰克林研究所。已于 2014 年 8 月 14 日存档。检索于 2013 年 10 月 21 日。

- 芬兰科学协会年鉴(1922–1923)。赫尔辛基:芬兰科学协会。1923 年。第 15 页。

- “N. H. D. Bohr(1885–1962)”。荷兰皇家艺术与科学学院。已于 2015 年 9 月 23 日存档。检索于 2015 年 7 月 21 日。

- “尼尔斯·玻尔”。[www.nasonline.org。已于 2023 年 5 月 4 日存档。检索于 2023 年 5 月 4 日。](http://www.nasonline.org。已于 2023 年 5 月 4 日存档。检索于 2023 年 5 月 4 日。)

- 科克罗夫特 1963。

- “‘美国哲学会会员历史’。” search.amphilsoc.org。已于 2023 年 5 月 4 日存档。检索于 2023 年 5 月 4 日。

- “尼尔斯·亨里克·大卫·玻尔”。美国艺术与科学学院。2023 年 2 月 9 日。已于 2023 年 5 月 4 日存档。检索于 2023 年 5 月 4 日。

- 肯尼迪 1985,第 10–11 页。

- 丹麦国家银行 2005,第 20–21 页。

- “500 克朗纸币,1997 年版”。丹麦国家银行。已于 2010 年 8 月 25 日存档。检索于 2010 年 9 月 7 日。

- “尼尔斯·玻尔 127 周年诞辰”。[www.google.com/doodles#archive。已于 2021 年 10 月 6 日存档。检索于 2021 年 10 月 7 日。](http://www.google.com/doodles#archive。已于 2021 年 10 月 6 日存档。检索于 2021 年 10 月 7 日。)

- Klinglesmith, Daniel A. III;Risley, Ethan;Turk, Janek;Vargas, Angelica;Warren, Curtis;Ferrero, Andera(2013 年 1 月至 3 月)。“3948 Bohr 和 4874 Burke 的光变曲线分析:一次国际合作”(PDF)。《小行星公报》*Minor Planet Bulletin*,第 40 卷(第 1 期):第 15 页。Bibcode:2013MPBu...40...15K。已于 2013 年 6 月 3 日从原文(PDF)存档。检索于 2013 年 2 月 28 日。

- “转锝元素的名称和符号(IUPAC 1997 年建议)”。《纯粹与应用化学》*Pure and Applied Chemistry*,第 69 卷(第 12 期):第 2472 页。1997 年。doi:10.1351/pac199769122471。

- “锘”。托莱多大学。检索于 2025 年 1 月 3 日。

10. 参考文献

- Aaserud, Finn (2006)。Kokowski, M.(编)。《尼尔斯·玻尔的 “开放世界” 使命》(PDF)。《第二届国际科学、教育与社会历史研讨会论文集》。克拉科夫,第 706-709 页。已于 2011 年 9 月 2 日从原文(PDF)存档。检索于 2011 年 6 月 26 日。

- Aaserud, Finn;Heilbron, J. L.(2013)。《爱、文学与量子原子:尼尔斯·玻尔 1913 年三部曲再访》。牛津:牛津大学出版社。ISBN 978-0-19-968028-3。

- Bohr, Niels(1928)。《量子假设与原子理论的最新发展》。《自然》*Nature*,121(3050):580-590。Bibcode:1928Natur.121..580B。doi:10.1038/121580a0。S2CID 4097746。

- Bohr, Niels(1985)[1922]。《诺贝尔奖演讲:原子结构(摘录)》。在 French, A. P.;Kennedy, P. J.(编)。《尼尔斯·玻尔:百年纪念卷》。剑桥,马萨诸塞州:哈佛大学出版社,第 91-97 页。ISBN 978-0-674-62415-3。

- Bohr, Niels(1985)[1949]。《玻尔-爱因斯坦对话》。在 French, A. P.;Kennedy, P. J.(编)。《尼尔斯·玻尔:百年纪念卷》。剑桥,马萨诸塞州:哈佛大学出版社,第 121-140 页。ISBN 978-0-674-62415-3。 摘自:Bohr, Niels(1949)。《与爱因斯坦讨论原子物理学中的认识论问题》。在 Schilpp, Paul Arthur(编)。《阿尔伯特·爱因斯坦:哲学家-科学家》。伊凡斯顿,伊利诺伊州:生活哲学家图书馆,第 208-241 页。

- Camilleri, K.; Schlosshauer, M.(2015)。《作为实验哲学家的尼尔斯·玻尔:去相干理论是否挑战玻尔的经典概念教义?》。现代物理学历史与哲学研究*Studies in History and Philosophy of Modern Physics*,49:73-83。arXiv:1502.06547。Bibcode:2015SHPMP..49...73C。doi:10.1016/j.shpsb.2015.01.005。S2CID 27697360。

- Cockcroft, John D.(1963 年 11 月 1 日)。《尼尔斯·亨里克·大卫·玻尔,1885–1962》。《英国皇家学会院士传记回忆录》Biographical Memoirs of Fellows of the Royal Society,9(10):36–53。doi:10.1098/rsbm.1963.0002。S2CID 73320447。已于 2015 年 1 月 12 日从原文存档。检索于 2013 年 10 月 20 日。

- Favrholdt, David(1992)。《尼尔斯·玻尔的哲学背景》Niels Bohr's Philosophical Background。哥本哈根:Munksgaard 出版社。ISBN 978-87-7304-228-1。

- Faye, Jan(1991)。《尼尔斯·玻尔:他的传承与遗产》Niels Bohr: His Heritage and Legacy。多德雷赫特:库鲁尔学术出版社。ISBN 978-0-7923-1294-9。

- Gowing, Margaret(1985)。《尼尔斯·玻尔与核武器》。收录于 French, A. P.; Kennedy, P. J.(编)《尼尔斯·玻尔:百年纪念卷》Niels Bohr: A Centenary Volume*。马萨诸塞州剑桥:哈佛大学出版社,第 266–277 页。ISBN 978-0-674-62415-3。

- Heilbron, John L.(1985)。《玻尔最初的原子理论》Bohr's First Theories of the Atom。收录于 French, A. P.; Kennedy, P. J.(编)《尼尔斯·玻尔:百年纪念卷》Niels Bohr: A Centenary Volume。马萨诸塞州剑桥:哈佛大学出版社,第 33–49 页。ISBN 978-0-674-62415-3。

- Heisenberg, Elisabeth(1984)。《内在的流亡:与维尔纳·海森堡的生活回忆》Inner Exile: Recollections of a Life With Werner Heisenberg。波士顿:Birkhäuser 出版社。ISBN 978-0-8176-3146-8。

- Hilberg, Raul(1961)。《欧洲犹太人的毁灭》The Destruction of the European Jews。第二卷。康涅狄格州纽黑文:耶鲁大学出版社。

- Honner, John(1982 年 3 月)。《尼尔斯·玻尔的先验哲学》The Transcendental Philosophy of Niels Bohr。《科学史与哲学研究 A 辑》Studies in History and Philosophy of Science Part A,13(1):1–29。Bibcode:1982SHPSA..13....1H。doi:10.1016/0039-3681(82)90002-4。ISSN 0039-3681。

- Hund, Friedrich(1985)。《玻尔、哥廷根与量子力学》。收录于 French, A. P.; Kennedy, P. J.(编)《尼尔斯·玻尔:百年纪念卷》Niels Bohr: A Centenary Volume。马萨诸塞州剑桥:哈佛大学出版社,第 71–75 页。ISBN 978-0-674-62415-3。

- Jammer, Max(1989)。《量子力学的概念发展》The Conceptual Development of Quantum Mechanics。洛杉矶:Tomash 出版社。ISBN 978-0-88318-617-6。OCLC 19517065。

- Jones, R. V.(1978)。《绝密战争》Most Secret War。伦敦:汉密尔顿出版社。ISBN 978-0-241-89746-1。OCLC 3717534。

- Jones, R. V.(1985)。《战时及战后会面》。收录于 French, A. P.; Kennedy, P. J.(编)《尼尔斯·玻尔:百年纪念卷》Niels Bohr: A Centenary Volume。马萨诸塞州剑桥:哈佛大学出版社,第 278–287 页。ISBN 978-0-674-62415-3。

- Kennedy, P. J.(1985)。《简短传记》。收录于 French, A. P.; Kennedy, P. J.(编)《尼尔斯·玻尔:百年纪念卷》Niels Bohr: A Centenary Volume。马萨诸塞州剑桥:哈佛大学出版社,第 3–15 页。ISBN 978-0-674-62415-3。

- Kieler, Jørgen(2007)。《抵抗战士:丹麦抵抗运动的个人史》Resistance Fighter: A Personal History of the Danish Resistance。Eric Dickens 英译。耶路撒冷:Gefen 出版社。ISBN 978-965-229-397-8。

- Kragh, Helge(1985)。《元素周期系统理论》。收录于 French, A. P.; Kennedy, P. J.(编)《尼尔斯·玻尔:百年纪念卷》Niels Bohr: A Centenary Volume。马萨诸塞州剑桥:哈佛大学出版社,第 50–67 页。ISBN 978-0-674-62415-3。

- Kragh, Helge(2012)。《尼尔斯·玻尔与量子原子:玻尔原子结构模型,1913–1925》Niels Bohr and the Quantum Atom: The Bohr Model of Atomic Structure, 1913–1925。牛津:牛津大学出版社。ISBN 978-0-19-965498-7。OCLC 769989390。

- MacKinnon, Edward(1985)。《玻尔论量子理论基础》。收录于 French, A. P.; Kennedy, P. J.(编)《尼尔斯·玻尔:百年纪念卷》Niels Bohr: A Centenary Volume。马萨诸塞州剑桥:哈佛大学出版社,第 101–120 页。ISBN 978-0-674-62415-3。

- Medawar, Jean; Pyke, David(2001)。《希特勒的礼物:被纳粹政权驱逐的科学家的真实故事》Hitler's Gift: The True Story of the Scientists Expelled by the Nazi Regime。纽约:Arcade 出版社。ISBN 978-1-55970-564-6。

- Mermin, N. David(2004)。《这个量子世界出了什么问题?》What's Wrong With This Quantum World?。《今日物理》Physics Today,52(2):10。Bibcode: 2004PhT....57b..10M。doi:10.1063/1.1688051。

- Pais, Abraham(1991)。《尼尔斯·玻尔的时代:物理、哲学与政治中的玻尔》Niels Bohr's Times, In Physics, Philosophy and Polity。牛津:克拉伦登出版社。ISBN 978-0-19-852049-8。

- Powers, Thomas(1993)。《海森堡的战争:德国原子弹的秘密历史》Heisenberg's War: The Secret History of the German Bomb。纽约:克诺夫出版社。ISBN 978-0-316-71623-9。

- Rhodes, Richard(1986)。《原子弹的制造》The Making of the Atomic Bomb。纽约:西蒙与舒斯特出版社。ISBN 978-0-671-44133-3。

- Richardson, W. Mark;Wildman, Wesley J.(编)(1996)。《宗教与科学:历史、方法与对话》Religion and Science: History, Method, Dialogue。伦敦、纽约:劳特利奇出版社。ISBN 978-0-415-91667-7。

- Rife, Patricia(1999)。《丽泽·迈特纳与核时代的黎明》Lise Meitner and the Dawn of the Nuclear Age。波士顿:Birkhäuser 出版社。ISBN 978-0-8176-3732-3。

- Rozental, Stefan(1967)。《尼尔斯·玻尔:朋友与同事眼中的他的生活与工作》Niels Bohr: His Life and Work as Seen by his Friends and Colleagues。阿姆斯特丹:北荷兰出版社。ISBN 978-0-444-86977-7。(原版由约翰·威立父子公司于 1964 年出版)

- Stadtler, Bea;Morrison, David Beal;Martin, David Stone(1995)。《大屠杀:勇气与抵抗的历史》The Holocaust: A History of Courage and Resistance。新泽西州西奥兰治:Behrman House 出版社。ISBN 978-0-87441-578-0。

- Stewart, Melville Y.(2010)。《科学与宗教的对话(两卷本)》Science and Religion in Dialogue, Two Volume Set。马萨诸塞州梅登:约翰·威立父子公司。ISBN 978-1-4051-8921-7。

- Stuewer, Roger H.(1985)。《尼尔斯·玻尔与核物理》Niels Bohr and Nuclear Physics。收录于 French, A. P.; Kennedy, P. J.(编)《尼尔斯·玻尔:百年纪念卷》Niels Bohr: A Centenary Volume*。马萨诸塞州剑桥:哈佛大学出版社,第 197–220 页。ISBN 978-0-674-62415-3。

- Thirsk, Ian(2006)。《德·哈维兰 “蚊” 式战机:插图历史,第 2 卷》De Havilland Mosquito: An Illustrated History, Volume 2。曼彻斯特:MBI 出版公司。ISBN 978-0-85979-115-1。

- 《1944 年魁北克会议》The Conferences at Quebec 1944。《美国对外关系》*Foreign Relations of the United States。华盛顿特区:美国政府印刷局。1972 年。OCLC 631921397。

- Wheeler, John A.(1985)。《1934 与 1935 年哥本哈根的物理》Physics in Copenhagen in 1934 and 1935。收录于 French, A. P.; Kennedy, P. J.(编)《尼尔斯·玻尔:百年纪念卷》Niels Bohr: A Centenary Volume。马萨诸塞州剑桥:哈佛大学出版社,第 221–226 页。ISBN 978-0-674-62415-3。

- 《丹麦的硬币与纸币》The Coins and Banknotes of Denmark(PDF)。丹麦国家银行。2005 年。ISBN 978-87-87251-55-6。[PDF 原文已存档,2011 年 5 月 23 日],检索于 2010 年 9 月 7 日。

11. 延伸阅读

- Aaserud, Finn(2002 年 2 月)。《发布关于 1941 年玻尔-海森堡会晤的相关文件》Release of documents relating to 1941 Bohr-Heisenberg meeting。尼尔斯·玻尔档案馆。原文已于 2012 年 10 月 21 日存档。检索于 2013 年 3 月 2 日。

- Blaedel, Niels(1988)。《和谐与统一:尼尔斯·玻尔的一生》Harmony and Unity: The Life of Niels Bohr*。威斯康星州麦迪逊:科学技术出版社。ISBN 978-0-910239-14-1。OCLC 17411890。

- Feilden, Tom(2010 年 2 月 3 日)。《枪手的困境》The Gunfighter's Dilemma。news.bbc.co.uk。原文已于 2012 年 7 月 21 日存档。检索于 2013 年 3 月 2 日。(关于玻尔在反应时间方面的研究) Moore, Ruth(1966)。《尼尔斯·玻尔:这个人、他的科学与他们改变的世界》Niels Bohr: The Man, His Science, and the World They Changed。纽约:克诺夫出版社。ISBN 978-0-262-63101-3。OCLC 712016。

- Ottaviani, Jim;Purvis, Leland(2004)。《悬浮在语言中:尼尔斯·玻尔的一生、发现与他塑造的世纪》Suspended in Language: Niels Bohr's Life, Discoveries, and the Century He Shaped。密歇根州安娜堡:G.T. Labs 出版社。ISBN 978-0-9660106-5-7。OCLC 55739245。

- Frayn, Michael(2000)。《哥本哈根》Copenhagen。纽约:Anchor Books 出版社。ISBN 978-0-413-72490-8。OCLC 44467534。

- Segrè, Gino(2007)。《哥本哈根的浮士德:物理灵魂之争》Faust in Copenhagen: A Struggle for the Soul of Physics。纽约:维京出版社。ISBN 978-0-670-03858-9。OCLC 76416691。

- Vilhjálmsson, Vilhjálmur Örn;Blüdnikow, Bent(2006)。《营救、驱逐与合作:丹麦面对二战历史的困境》Rescue, Expulsion, and Collaboration: Denmark's Difficulties with its World War II Past。《犹太政治研究评论》Jewish Political Studies Review,第 18 期:第 3–4 期。ISSN 0792-335X。原文已于 2013 年 4 月 8 日存档。检索于 2011 年 6 月 29 日。

12. 外部链接

- 尼尔斯·玻尔档案馆

- zbMATH 数据库中的作者简介

- 尼尔斯·玻尔作品集(古腾堡计划)

- 尼尔斯·玻尔(IMDb)

- ZBW 20 世纪新闻档案馆中关于尼尔斯·玻尔的报纸剪报

- 尼尔斯·玻尔(诺贝尔奖官方网站,包括 1922 年 12 月 11 日的诺贝尔演讲《原子的结构》)(在维基数据上编辑)

- 尼尔斯·玻尔 1962 年 10 月 31 日口述历史访谈稿,美国物理学会,尼尔斯·玻尔图书馆与档案馆 —— 访谈者:托马斯·库恩、莱昂·罗森菲尔德、埃里克·鲁丁格、奥格·彼得森

- 尼尔斯·玻尔 1962 年 11 月 1 日口述历史访谈稿,美国物理学会,尼尔斯·玻尔图书馆与档案馆

- 尼尔斯·玻尔 1962 年 11 月 7 日口述历史访谈稿,美国物理学会,尼尔斯·玻尔图书馆与档案馆

- 尼尔斯·玻尔 1962 年 11 月 14 日口述历史访谈稿,美国物理学会,尼尔斯·玻尔图书馆与档案馆

- 尼尔斯·玻尔 1962 年 11 月 17 日口述历史访谈稿,美国物理学会,尼尔斯·玻尔图书馆与档案馆

- 《1941 年 9 月玻尔-海森堡会晤》,美国物理学会(原文已于 2011 年 7 月 4 日存档),检索于 2013 年 3 月 2 日。

- 《关于弗雷恩剧作〈哥本哈根〉的资源:尼尔斯·玻尔》,麻省理工学院,检索于 2013 年 10 月 9 日。

- 《视频 – 尼尔斯·玻尔(1962):原子物理学与人类知识》,林道诺贝尔奖获得者大会,检索于 2014 年 7 月 9 日。

友情链接: 超理论坛 | ©小时科技 保留一切权利