约翰·蓝道尔(John Randall)(综述)

贡献者: 待更新

本文根据 CC-BY-SA 协议转载翻译自维基百科 相关文章。

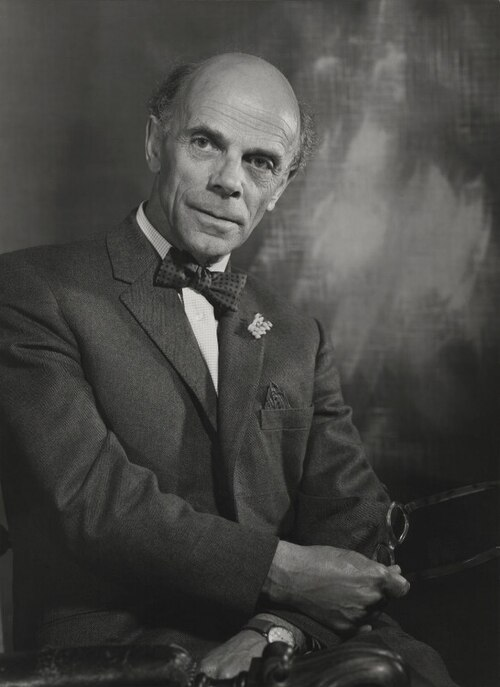

约翰·特顿·兰德尔爵士(Sir John Turton Randall,FRS FRSE,\(^\text{[2]}\)1905 年 3 月 23 日-1984 年 6 月 16 日)是一位英国物理学家和生物物理学家,以对腔体磁控管的重大改进而闻名。腔体磁控管是厘米波雷达的重要组成部分,也是盟军在第二次世界大战中取得胜利的关键技术之一,同时也是微波炉的核心部件。\(^\text{[3][4]}\)

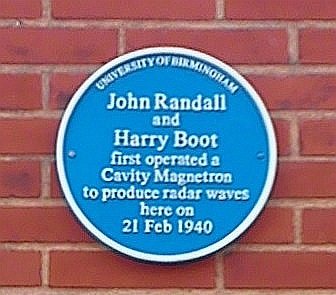

兰德尔与哈里·布特合作,制造出一种能够以 10 厘米波长发射微波脉冲的电子管。\(^\text{[3]}\) 对于他们发明的重要性,不列颠哥伦比亚大学维多利亚分校军事史教授大卫·齐默曼指出:“磁控管依然是所有类型短波无线电信号的关键电子管。它不仅通过使我们能够开发机载雷达系统改变了战争进程,它仍然是今天微波炉核心的关键技术。腔体磁控管的发明改变了世界。”\(^\text{[3]}\)

兰德尔还曾领导伦敦国王学院的团队研究 DNA 的结构。他的副手莫里斯·威尔金斯与剑桥大学卡文迪许实验室的詹姆斯·沃森和弗朗西斯·克里克共同因 DNA 结构的解析获得了 1962 年诺贝尔生理学或医学奖。他的其他团队成员还包括罗莎琳德·富兰克林、雷蒙德·戈斯林、亚历克斯·斯托克斯和赫伯特·威尔逊,他们都参与了 DNA 结构研究。

1. 教育与早年生活

约翰·兰德尔于 1905 年 3 月 23 日出生在兰开夏郡纽顿利威洛斯,是悉尼·兰德尔(Sidney Randall,苗圃及种子商人)与其妻汉娜·考利(Hannah Cawley,约翰·特顿[John Turton]之女,后者是当地煤矿经理)唯一的儿子,也是三名孩子中的长子。\(^\text{[2]}\) 他在阿什顿因梅克菲尔德(文法学校和曼彻斯特维多利亚大学接受教育,1925 年获得物理学一级荣誉学位和毕业奖学金,1926 年获得理学硕士学位。\(^\text{[2]}\)

1928 年,他与多丽丝·达克沃斯结婚。

2. 职业与研究

1926 年至 1937 年间,兰德尔在通用电气公司位于温布利的实验室从事研究工作,他在为放电灯研发发光粉方面发挥了重要作用。他还积极研究这些发光机制。\(^\text{[2]}\)

到 1937 年,他已被公认为英国该领域的领先研究者,并获得了伯明翰大学英国皇家学会奖学金,在马克·奥利芬特领导的物理系与莫里斯·威尔金斯合作,研究磷光的电子陷阱理论。\(^\text{[5][6][7][8]}\)

磁控管

当战争在 1939 年爆发时,英国海军部找到奥利芬特,探讨是否有可能建造一种能在微波频率下工作的无线电发射源。这类系统能够使雷达探测到小型物体,例如潜艇的潜望镜。当时在萨福克海岸博兹西庄园的空军部雷达研究人员也表达了对 10 厘米波段系统的兴趣,因为这将大幅减小发射天线的尺寸,使其能够更轻松地安装在飞机机头,而不像现有系统那样需要安装在机翼和机身上。\(^\text{[9]}\)

奥利芬特开始使用速调管开展研究,这是一种由拉塞尔和西格德·瓦里安在 1937 年至 1939 年间发明的设备,也是当时唯一已知能够高效产生微波的系统。然而,当时的速调管功率非常低,奥利芬特的工作重点是大幅提高其输出功率。如果这项工作成功,就会产生一个次要问题:速调管仅是放大器,因此需要一个低功率的信号源供其放大。奥利芬特指派兰德尔和哈里·布特解决微波振荡器的研制问题,让他们探索使用微型巴克豪森–库尔茨管作为信号源,这种设计已用于超高频(UHF)系统。他们的研究很快表明,这种管在微波频率范围内无法带来改进。\(^\text{[10]}\) 速调管研究很快遇到瓶颈,研制出的设备只能产生约 400 瓦的微波功率,这仅够用于测试,但远远达不到用于实际雷达系统所需的数千瓦功率水平。

1939 年 11 月,由于没有其他项目需要负责,兰德尔和布特开始考虑这一问题的解决方案。当时已知的另一种微波设备是分阳极磁控管,这种设备能够产生少量功率,但效率低下,且输出通常比速调管更低。然而,他们注意到这种设备相较于速调管有一个巨大优势:速调管的信号依赖于电子枪产生的电子束流,而电子枪的电流能力决定了设备最终能处理的功率上限。相比之下,磁控管使用的是普通的热阴极灯丝阴极,这种系统已被广泛用于产生数百千瓦功率的无线电系统中。这似乎为实现更高功率提供了更可行的途径。\(^\text{[10]}\)

现有磁控管的问题不在于功率,而在于效率。在速调管中,电子束会穿过一个金属盘状谐振腔,谐振腔的机械结构会影响电子,使其加速和减速,从而释放出微波。这种方法效率较高,功率受限于电子枪。而在磁控管中,谐振腔被两块带相反电荷的金属板取代,通过磁场使电子在板间运动以实现交替加速。这种方式在理论上对可加速电子数量没有限制,但微波释放过程的效率极低。

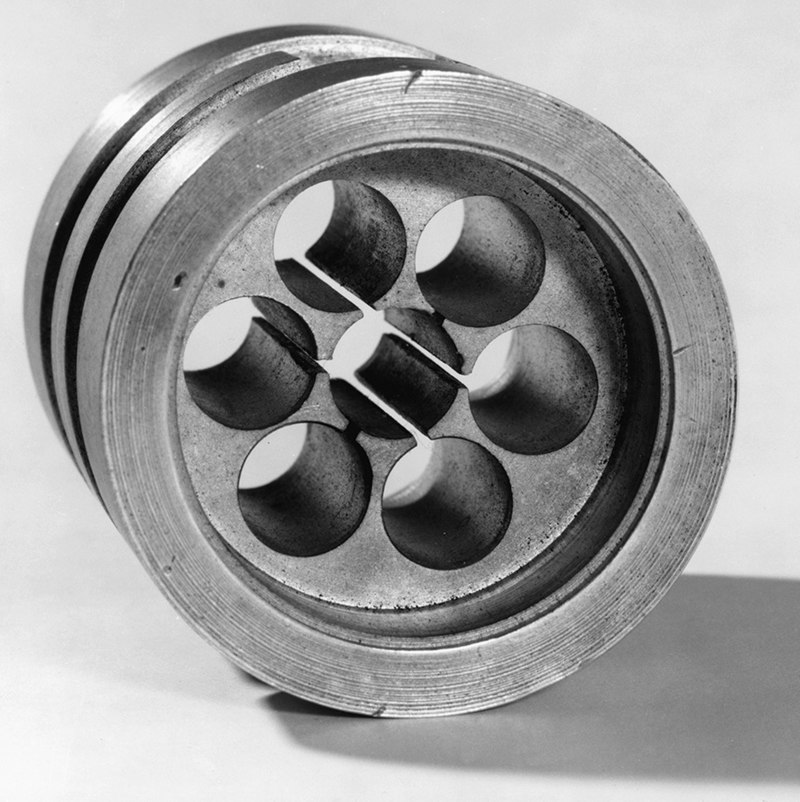

随后,两人开始考虑:如果将磁控管的两块金属板替换为谐振腔,会发生什么情况?这实际上是将现有的磁控管和速调管概念结合起来。与传统磁控管一样,磁场会使电子沿圆形轨道运动,使它们依次经过各个谐振腔,从而比使用金属板时更高效地产生微波。他们回忆起海因里希·赫兹(Heinrich Hertz)曾使用金属线圈作为谐振腔(不同于速调管中的盘状谐振腔),这使他们想到可以在磁控管中心周围放置多个谐振腔。更重要的是,这些线圈的数量和尺寸在理论上没有真正限制。通过将线圈延伸成圆筒,可以显著提高系统功率,而功率承载能力则取决于电子管的长度。增加谐振腔数量还可以提高效率,因为每个电子在运动轨道中能与更多谐振腔发生作用。唯一的实际限制来自所需的频率和电子管的物理尺寸。\(^\text{[10]}\)

使用常见实验室设备研发的第一个磁控管由一个铜块制成,铜块上钻有六个孔以形成谐振回路,然后将其放入钟罩中抽真空,再将其置于他们能找到的最大马蹄形磁铁的磁极之间。1940 年 2 月,首次测试新型腔体磁控管时产生了 400 瓦功率,且在一周内功率提升至超过 1000 瓦。\(^\text{[10]}\) 随后,这一设计展示给了 GEC 的工程师,并请他们协助进一步改进。GEC 引入了多种工业新方法来更好地密封电子管和改善真空环境,同时增加了带氧化物涂层的新型阴极,使其能够承载更大的电流。这些改进使功率提升至 10 千瓦,与当时现有雷达系统中使用的传统电子管系统功率相当。磁控管的成功彻底革新了雷达的发展,自 1942 年起几乎所有新型雷达设备均开始采用磁控管。

1943 年,兰德尔离开奥利芬特位于伯明翰的物理实验室,前往剑桥大学卡文迪许实验室任教一年。1944 年,兰德尔被任命为圣安德鲁斯大学自然哲学教授,并开始在一笔海军部小额资助下(与莫里斯·威尔金斯合作)筹划生物物理研究项目。\(^\text{[11]}\)

伦敦国王学院

1946 年,兰德尔被任命为伦敦国王学院物理系主任。随后,他转任国王学院威特斯通物理学讲席教授,在那里医学研究委员会(MRC)设立了生物物理研究部门,由兰德尔担任主任(现称为国王学院兰德尔细胞与分子生物物理中心)。在他担任主任期间,罗莎琳德·富兰克林、雷蒙德·戈斯林、莫里斯·威尔金斯、亚历克斯·斯托克斯和赫伯特·R·威尔逊在此进行的实验工作,最终促成了 DNA 结构的发现。他将雷蒙德·戈斯林分配给富兰克林作为博士研究生,共同使用 X 射线衍射研究 DNA 结构。\(^\text{[12]}\) 根据戈斯林回忆,约翰·兰德尔在推动双螺旋结构研究中的作用不容低估。戈斯林对此深有感触,以至于在 2013 年 DNA 双螺旋发现 60 周年纪念期间,他专门致信《泰晤士报》表达这一观点。\(^\text{[13]}\) 兰德尔坚信 DNA 承载着遗传密码,并组建了跨学科团队以证明这一点。正是兰德尔指出,由于 DNA 主要由碳、氮和氧组成,与照相机中空气中的原子成分基本相同,因此会导致 X 射线发生漫反射,导致底片曝光发雾。为此,他指示戈斯林使用氢气置换相机内的空气以避免这一问题。\(^\text{[13]}\)

1962 年,莫里斯·威尔金斯与詹姆斯·沃森和弗朗西斯·克里克共同获得诺贝尔生理学或医学奖;而罗莎琳德·富兰克林已于 1958 年因癌症去世。

除了 X 射线衍射研究之外,该研究部门还开展了由物理学家、生物化学家和生物学家组成的广泛研究项目。通过使用新型光学显微镜,他们于 1954 年提出了肌肉收缩的滑动丝机制这一重要假说。兰德尔还成功推动了国王学院生物科学教学的整合。\(^\text{[2]}\)

1951 年,他亲自领导组建了一个大型跨学科团队,专门研究结缔组织蛋白胶原的结构和生长。他们的研究有助于阐明胶原分子的三链结构。兰德尔本人专注于电子显微镜的使用,首先研究精子的精细结构,随后重点转向胶原的研究。\(^\text{[2]}\)1958 年,他发表了一项关于原生动物结构的研究。\(^\text{[2]}\) 他还组建了一个新研究小组,以原生动物纤毛作为模式系统,通过关联突变体的结构与生化差异来分析形态发生过程。

个人生活与晚年

兰德尔于 1928 年与多丽丝结婚,她是煤矿测量员乔赛亚·约翰·达克沃斯的女儿。\(^\text{[2]}\) 他们于 1935 年育有一子,名为克里斯托弗。\(^\text{[2]}\)

1970 年,他搬到爱丁堡大学工作,并在那里组建了一个研究小组,应用多种新的生物物理方法,例如在重水离子溶液中对蛋白质晶体进行相干中子衍射研究,通过中子衍射和散射研究各种生物大分子问题,如蛋白质残基与氘之间的质子交换过程。

荣誉与奖项

- 1938 年,兰德尔被曼彻斯特维多利亚大学授予理学博士学位。\(^\text{[14]}\)

- 1943 年,他因腔体磁控管的发明(与哈里·布特共同完成)获得英国皇家艺术学会托马斯·格雷纪念奖。

- 1945 年,他因磁控管发明获得伦敦物理学会达德尔奖章与奖金,并与布特分享了英国发明奖励皇家委员会颁发的奖金。

- 1946 年,他当选为英国皇家学会院士(FRS),\(^\text{[2]}\) 同年荣获皇家学会休斯奖章。 随后他(与布特共同)因磁控管的研究继续获得荣誉:1958 年获宾夕法尼亚州富兰克林研究所约翰·普赖斯·韦瑟里尔奖章,1959 年获费城市约翰·斯科特奖章。\(^\text{[2]}\)

- 1962 年,他被授予爵士爵位;1972 年被选为爱丁堡皇家学会院士(FRSE)。

3. 参考文献

- Wilkins, Maurice Hugh Frederick(1940 年)。《磷光衰减定律与固体中的电子过程》。ethos.bl.uk(博士论文)。伯明翰大学。OCLC 911161224。

- Wilkins, M. H. F.(1987 年)。“约翰·特顿·兰德尔,1905 年 3 月 23 日-1984 年 6 月 16 日”,《英国皇家学会院士传记回忆录》,第 33 卷:493–535。doi:10.1098/rsbm.1987.0018。JSTOR 769961。PMID 11621437。S2CID 45354172。

- “改变世界的公文包”,BBC,2017 年 10 月 20 日。

- “关键参与者:J. T. Randall – 莱纳斯·鲍林与 DNA 竞赛:文献历史”,osulibrary.oregonstate.edu。

- Garlick, G. F. J.; Wilkins, M. H. F.(1945 年)。“短周期磷光与电子陷阱”,《皇家学会会刊 A:数学、物理与工程科学》,第 184 卷(999 期):408–433。Bibcode:1945RSPSA.184..408G。doi:10.1098/rspa.1945.0026。ISSN 1364-5021。

- Randall, J. T.; Wilkins, M. H. F.(1945 年)。“磷光与电子陷阱 I:陷阱分布研究”,《皇家学会会刊 A》,第 184 卷(999 期):365–389。Bibcode:1945RSPSA.184..365R。doi:10.1098/rspa.1945.0024。ISSN 1364-5021。

- Randall, J. T.; Wilkins, M. H. F.(1945 年)。“磷光与电子陷阱 II:长周期磷光的解释”,《皇家学会会刊 A》,第 184 卷(999 期):390–407。Bibcode:1945RSPSA.184..390R。doi:10.1098/rspa.1945.0025。ISSN 1364-5021。

- Randall, J. T.; Wilkins, M. H. F.(1945 年)。“多种固体的磷光研究”,《皇家学会会刊 A》,第 184 卷(999 期):347–364。Bibcode:1945RSPSA.184..347R。doi:10.1098/rspa.1945.0023。ISSN 1364-5021。

- Bowen, Edward George(1998 年)《雷达岁月》,CRC 出版社,第 143 页,ISBN 978-0-7503-0586-0。

- Boot, H. A. H.; Randall, J. T.(1976 年)。“腔体磁控管的历史注记”,《IEEE 电子器件汇刊》,第 23 卷(第 7 期):724。Bibcode:1976ITED...23..724B。doi:10.1109/T-ED.1976.18476。

- “细胞:剖析新解剖学”,伦敦国王学院。2016 年 3 月 18 日归档,2016 年 1 月 19 日检索。

- 见兰德尔致富兰克林的信件。

- Attar, Naomi(2013 年 4 月 25 日),“雷蒙德·戈斯林:让基因结晶的人”,《基因组生物学》,第 14 卷(4 期):402。doi:10.1186/gb-2013-14-4-402。PMC 3663117。PMID 23651528。

- “约翰·特顿·兰德尔”(1938 年),曼彻斯特大学理学院档案,系列:D.Sc. 考官报告,1909 年至 1949 年。英国曼彻斯特牛津路:曼彻斯特大学图书馆,曼彻斯特大学。2020 年 3 月 1 日检索。

4. 延伸阅读

- Chomet, S.(编),《DNA:发现的起源》,1994 年,伦敦,纽曼-半球出版社。

- 威尔金斯,《双螺旋的第三人:莫里斯·威尔金斯自传》,ISBN 0-19-860665-6。

- 里德利,《弗朗西斯·克里克:遗传密码的发现者(杰出人生)》,2006 年 7 月首次在美国出版,同年 9 月在英国由哈珀柯林斯出版社出版,ISBN 0-06-082333-X。

- 泰特,西尔维娅与詹姆斯,《不太可能的四大发现》,雅典娜出版社,2004 年,ISBN 1-84401-343-X。

- 沃森,《双螺旋:DNA 结构发现的亲历记》,雅典娜出版社,1980 年,ISBN 0-689-70602-2(初版出版于 1968 年)。

5. 外部链接

- 丘吉尔档案中心收藏的约翰·兰德尔爵士文献资料

友情链接: 超理论坛 | ©小时科技 保留一切权利