莉泽·迈特纳(Lise Meitner)(综述)

贡献者: 待更新

本文根据 CC-BY-SA 协议转载翻译自维基百科相关文章。

伊莉莎·“莉泽”·迈特纳(Elise "Lise" Meitner,/ˈmaɪtnər/,德语:[ˈliːzə ˈmaɪtnɐ] ⓘ,1878 年 11 月 7 日-1968 年 10 月 27 日)是一位奥地利-瑞典核物理学家,在核裂变的发现中发挥了关键作用。

1906 年完成博士研究后,迈特纳成为维也纳大学第二位获得物理学博士学位的女性。她的科研生涯大部分时间在柏林度过,在那里她曾任教于凯撒·威廉化学研究所,担任物理学教授及系主任。她是德国第一位晋升为物理学正教授的女性。由于纳粹德国反犹太的纽伦堡法案,她在 1935 年失去了职位,而 1938 年的奥地利并入德意志第三帝国导致她失去奥地利国籍。1938 年 7 月 13 日至 14 日,在德克·科斯特的帮助下,她逃往荷兰。之后她在斯德哥尔摩生活多年,并于 1949 年成为瑞典公民,但在 1950 年代迁往英国,与家人团聚。

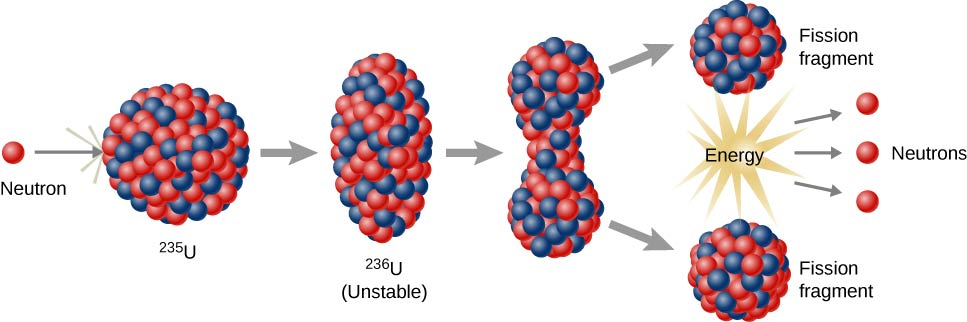

1938 年年中,凯撒·威廉化学研究所的化学家奥托·哈恩和弗里茨·施特拉斯曼证明,通过中子轰击铀可以形成钡的同位素。哈恩将他们的发现告知了迈特纳,1938 年 12 月底,迈特纳与她的侄子、同为物理学家的奥托·罗伯特·弗里施一起,通过对哈恩和施特拉斯曼实验数据的正确解释,阐明了这一过程的物理机制。1939 年 1 月 13 日,弗里施重复了哈恩和施特拉斯曼观察到的过程。在 1939 年 2 月的《自然》杂志上,迈特纳和弗里施发表报告,将这一过程命名为 “裂变”。核裂变的发现推动了二战期间核反应堆和原子弹的发展。

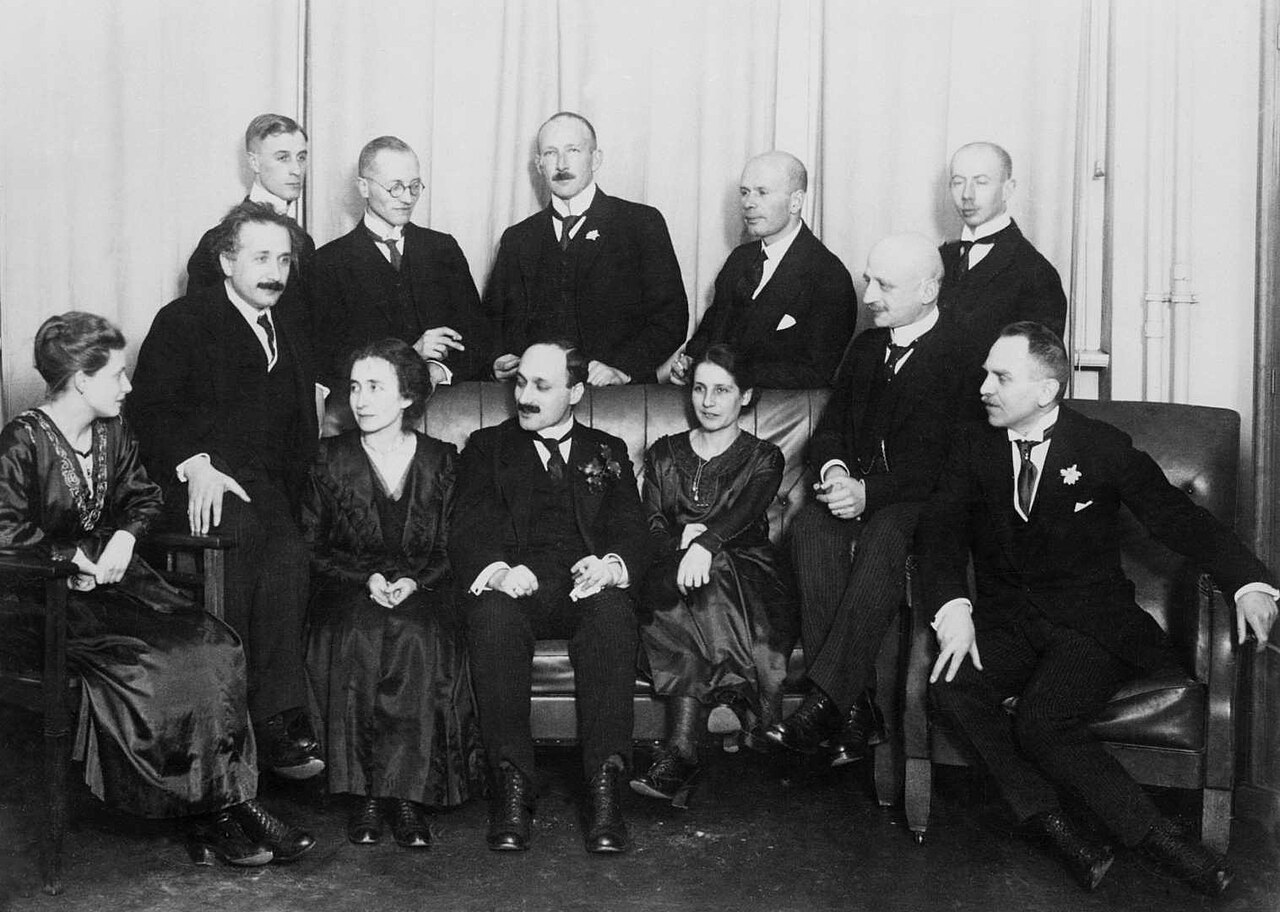

迈特纳并未与长期合作伙伴奥托·哈恩共享 1944 年因核裂变而授予的诺贝尔化学奖,许多科学家和记者称她未获奖 “不公”。根据诺贝尔奖档案,1924 年至 1948 年间,她曾 19 次被提名诺贝尔化学奖,1937 年至 1967 年间曾 30 次被提名诺贝尔物理学奖。尽管未获得诺贝尔奖,迈特纳在 1962 年仍受邀出席林岛诺贝尔奖获得者大会。她还获得了许多其他荣誉,包括 1997 年以她命名的元素 109 号 “镆”。爱因斯坦曾称赞迈特纳为 “德国的居里夫人”。

1. 早年

1878 年 11 月,伊莉莎·迈特纳出生于维也纳利奥波德城区凯撒约瑟夫大街 27 号的一个犹太中上层家庭,是国际象棋大师菲利普·迈特纳和其妻子赫德维希的八个孩子中的第三个。维也纳犹太社区的出生登记记录显示她的出生日期为 1878 年 11 月 17 日,但所有其他文件均记载为 11 月 7 日,她本人也使用这个日期。\(^\text{[4]}\)

她的父亲是奥地利首批获得执业资格的犹太律师之一。\(^\text{[3]}\) 她有两个姐姐吉塞拉和奥古斯特(Auguste,昵称 Gusti),以及四个弟妹莫里茨(Moriz,昵称 Fritz)、卡萝拉(Carola,昵称 Lola)、弗里达和瓦尔特;他们最终都接受了高等教育。\(^\text{[5]}\) 她的父亲是自由思想者,她也是在这种环境中成长起来的。\(^\text{[3]}\)

成年后,她皈依基督教信仰路德宗,并于 1908 年受洗;\(^\text{[6][7]}\) 同年,她的姐姐吉塞拉和卡萝拉也皈依了天主教。\(^\text{[7]}\) 此后她也采用了缩短后的名字 “莉泽(Lise)”。\(^\text{[8]}\)

莉泽·迈特纳终生未婚,她专注于自己的科研事业,并且没有任何长期的恋爱关系。

2. 教育

迈特纳对科学的兴趣始于八岁时,当时她在枕头下放着一本记录自己科学研究的笔记本。她对数学和科学十分着迷,曾研究过油膜的颜色、薄膜以及反射光。那时女性唯一可从事的职业是教师,因此她就读于一所女子中学,接受法语教师培训。除了法语外,她的课程还包括簿记、算术、历史、地理、科学和体操。她于 1892 年完成中学学业。

当时维也纳的公立高等教育机构不允许女性入学,直到 1897 年这一限制才被解除。解除后,女性不再需要完成文理中学教育,只需通过中学毕业考试即可获得大学入学资格。她的姐姐吉塞拉于 1900 年通过了 matura 考试并进入医学院学习。迈特纳于 1899 年开始与另外两名年轻女性一起接受私人辅导,用两年时间补上了中学缺失的课程,物理课程由阿尔图尔·萨尔瓦西教授授课。

1901 年 7 月,她们在维也纳学术中学参加了外部 matura 考试。在 14 名女性考生中,有 4 人通过了考试,其中包括迈特纳和物理学家路德维希·玻尔兹曼的女儿亨丽埃特·玻尔兹曼。\(^\text{[9][10]}\)

3. 研究、工作与学术生涯

维也纳大学

梅特纳于 1901 年 10 月进入维也纳大学。\(^\text{[11]}\) 她深受路德维希·玻尔兹曼的启发,经常热情地谈论他的讲座。\(^\text{[12]}\) 她的博士论文由弗朗茨·埃克斯纳及其助手汉斯·本多夫指导。\(^\text{[13]}\) 她于 1905 年 11 月 20 日提交论文,并于 11 月 28 日获得批准。她于 12 月 19 日通过了埃克斯纳和玻尔兹曼的口试,\(^\text{[14]}\) 并于 1906 年 2 月 1 日获得博士学位。\(^\text{[15]}\) 她成为维也纳大学第二位获得物理学博士学位的女性,仅次于 1903 年获得博士学位的奥尔加·施泰因德勒;\(^\text{[16]}\) 第三位是与梅特纳在同一实验室工作的塞尔玛·弗洛伊德,她在 1906 年获得学位。\(^\text{[14]}\) 梅特纳的论文于 1906 年 2 月 22 日以《不均匀体内的热传导》发表。\(^\text{[14][17]}\)

保罗·埃伦费斯特曾请她研究一篇由雷利勋爵撰写的光学文章,文章中描述的一项实验产生了雷利无法解释的结果。她成功解释了这些结果,并基于她的解释提出了预测,随后通过实验证实了这些预测,展现了她独立且无需监督开展研究的能力。\(^\text{[18]}\) 她在《由菲涅尔反射公式得出的一些结论》报告中发表了这些研究结果。\(^\text{[19]}\)1906 年,在进行这项研究的同时,斯特凡·迈耶向她介绍了当时仍是新兴领域的放射性研究。她从研究 $\alpha$ 粒子开始。在利用准直器和金属箔进行的实验中,她发现 $\alpha$ 粒子束的散射会随金属原子的质量增加而增强。她于 1907 年 6 月 29 日将研究结果提交给《物理学杂志》。这一实验是促使欧内斯特·卢瑟福提出原子核模型的实验之一。\(^\text{[18][20]}\)

弗里德里希·威廉大学

在父亲的经济支持和鼓励下,迈特纳进入了柏林的弗里德里希·威廉大学(即后来的柏林大学),在那里著名物理学家马克斯·普朗克授课。普朗克邀请她到家中做客,并允许她旁听他的课程。这在当时是不寻常的举动,因为普朗克曾公开反对女性进入大学,但显然他认为迈特纳是个例外。\(^\text{[21]}\) 她与普朗克的双胞胎女儿艾玛和格蕾特成为朋友,这对姐妹出生于 1889 年,与迈特纳一样热爱音乐。\(^\text{[22][23]}\)

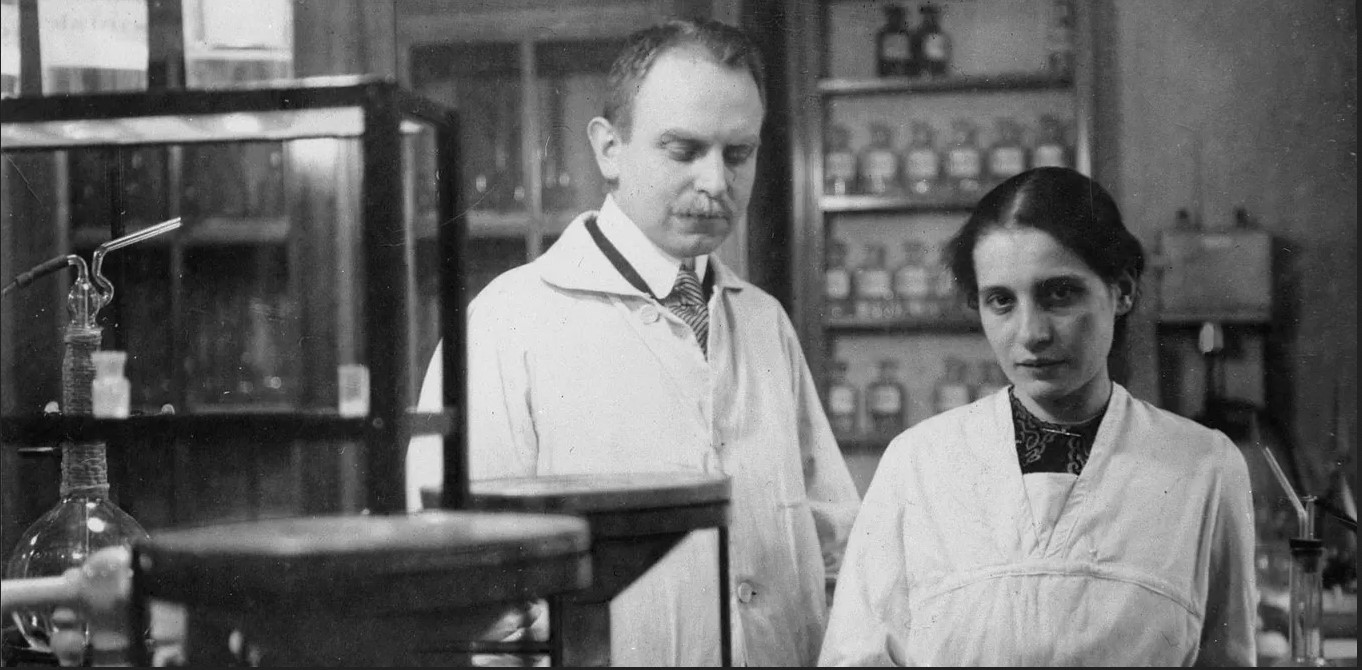

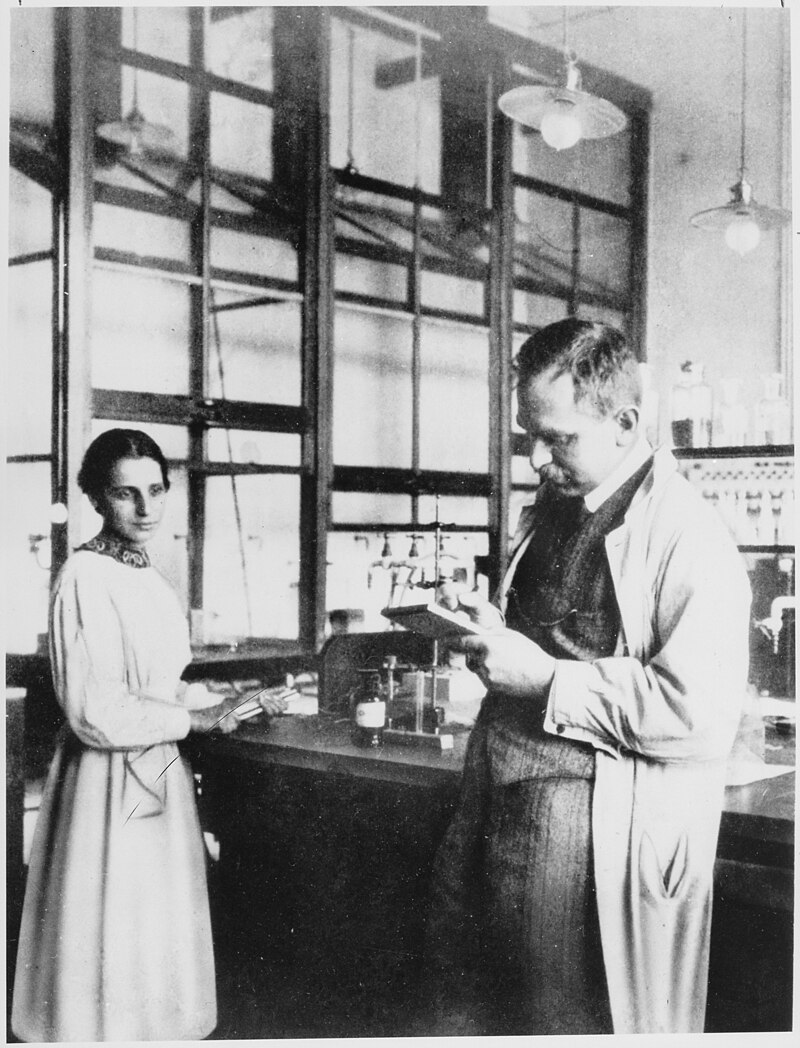

旁听普朗克的课程并未占据迈特纳所有时间,她便去找实验物理研究所的负责人海因里希·鲁本斯,询问是否能做一些研究。鲁本斯表示非常欢迎她在实验室工作,并补充说化学研究所的奥托·哈恩正在寻找一位物理学家进行合作。几分钟后,她便被介绍给了哈恩。哈恩曾在威廉·拉姆齐和欧内斯特·卢瑟福门下研究放射性物质,且已经因发现当时被认为是几种新的放射性元素而获得认可。\(^\text{[24][25][a] }\) 哈恩与迈特纳同龄,她注意到他态度随和、平易近人。\(^\text{[24][25]}\) 在蒙特利尔期间,哈恩已经习惯与物理学家合作——其中包括至少一位女性物理学家哈丽雅特·布鲁克斯。\(^\text{[27]}\)

化学研究所所长埃米尔·费舍尔将位于地下室的一间原木工坊提供给哈恩使用,作为实验室。哈恩用电离计装备了实验室,以测量 $\alpha$ 粒子、$\beta$ 粒子和 $\gamma$ 射线。然而在这间木工坊内无法进行真正的研究,后来无机化学系主任阿尔弗雷德·施托克允许哈恩使用他私人实验室的一个空间。\(^\text{[29]}\) 与迈特纳一样,哈恩当时也没有薪水,靠父亲提供的津贴生活,虽然他的津贴比迈特纳的稍高一些。1907 年初,哈恩完成了他的讲师资格论文,成为了一名私人讲师。\(^\text{[30]}\) 化学研究所的大多数有机化学家并不认为哈恩的工作——通过放射性检测肉眼看不见、无法称量或闻到的微量同位素——是真正的化学。\(^\text{[25]}\) 一位系主任曾评论道:“如今能成为私人讲师的人,真是令人难以置信!”\(^\text{[25]}\) 丽泽·迈特纳曾协助发现放射性元素镤。\(^\text{[31]}\)

最初,这种安排对迈特纳来说非常艰难。当时,德国普鲁士王国(包括柏林)尚未允许女性进入大学。迈特纳只能在带有独立外门的木工坊工作,无法进入研究所其他区域,包括哈恩在楼上的实验室。如果她需要上厕所,只能到街道尽头的餐馆使用卫生间。第二年,普鲁士大学开始允许女性入学,费舍尔取消了限制,并在大楼内安装了女性厕所。然而,并非所有化学家都对此表示欢迎。\(^\text{[27]}\) 相较之下,物理研究所更具接纳性,她在那里结识了许多物理学家朋友,包括奥托·冯·拜尔 [de]、詹姆斯·弗兰克、古斯塔夫·赫兹、罗伯特·波尔、马克斯·普朗克、彼得·普林斯海姆 [de] 和威廉·韦斯特法尔。\(^\text{[32]}\)

在最初与哈恩合作的几年中,迈特纳与他共同发表了九篇论文:1908 年发表了三篇,1909 年发表了六篇。她与哈恩一起发现并发展了一种被称为放射性反冲的物理分离方法,即在衰变瞬间,子核会因反冲而被强力排出。哈恩更关注于发现新的元素(如今已知是同位素),而迈特纳则更感兴趣于理解它们的辐射特性。她注意到,由哈丽特·布鲁克斯在 1904 年发现的放射性反冲,可能成为检测放射性物质的一种新方法。不久,他们便发现了两个新的同位素:铋-211 和铊-207。\(^\text{[33][34][35]}\)

迈特纳尤其对 $\beta$ 粒子(当时已知是电子)感兴趣。$\alpha$ 粒子的发射具有特征能量,她预期 $\beta$ 粒子也应如此。哈恩和迈特纳仔细测量了 $\beta$ 粒子在铝中的吸收情况,但结果令人困惑。1914 年,詹姆斯·查德威克发现从原子核发射出的电子形成了连续谱,而迈特纳难以相信这一点,因为这似乎与量子物理学相矛盾,后者认为原子内的电子只能占据离散的能量状态(量子)。\(^\text{[36]}\)

凯撒·威廉姆化学研究所

1912 年,哈恩和梅特纳搬到了新成立的柏林凯撒·威廉化学研究所(KWI)。哈恩接受了费舍尔的邀请,担任该所放射化学部门的初级助理,负责德国第一个此类实验室的管理。这份工作附带 “教授” 头衔,年薪 5,000 马克(相当于 2021 年的 29,000 欧元)。与大学不同,私人资助的凯撒·威廉研究所没有排斥女性的政策,但梅特纳以 “访客” 身份在哈恩的部门无偿工作。\(^\text{[37][38]}\)

1910 年她父亲去世后,梅特纳可能曾面临经济困难。普朗克担心她可能会返回维也纳,因此任命她为弗里德里希·威廉大学理论物理研究所的助理,作为助理,她需要批改学生的试卷。这是她的第一份有薪职位。助理是学术阶梯的最低一级,而梅特纳是普鲁士第一位女性科研助理。\(^\text{[37][28]}\)

1912 年 10 月 23 日凯撒·威廉化学研究所(KWI)正式开幕时,官员们自豪地向德皇威廉二世介绍了梅特纳。\(^\text{[39]}\) 次年,她和哈恩一样成为 “成员”(尽管她的薪水仍然较低),\(^\text{[38]}\) 放射性部门被命名为 “哈恩-梅特纳实验室”。梅特纳在阿德隆大酒店举办了庆祝晚宴。 不久,哈恩和梅特纳的薪水便被医用中钍(镭-228,又称 “德国镭”)生产带来的专利使用费远远超过:1914 年,哈恩从中获得 66,000 马克(相当于 2021 年的 369,000 欧元),他将其中的 10%分给了梅特纳。\(^\text{[40]}\)1914 年,梅特纳获得奥匈帝国当时属地布拉格的一份教职邀请。普朗克明确告知费舍尔,他不希望梅特纳离开,于是费舍尔安排将她的薪水加倍至 3,000 马克(相当于 2021 年的 17,000 欧元)。\(^\text{[41]}\)

搬迁至新实验室非常幸运,因为原先的木工车间已被溢出的放射性液体和释放后沉积为放射性尘埃的放射性气体严重污染,导致无法进行精密测量。为确保新实验室保持洁净,哈恩和梅特纳制定了严格的操作规程:化学测量与物理测量分室进行,处理放射性物质的人员必须遵守不握手等安全规范,每部电话和门把手旁都挂上了厕纸以擦拭残留物。高放射性物质则存放在旧木工车间,后期又迁至研究所场地内专门建造的镭库中。\(^\text{[41]}\)

4. 第一次世界大战与镤的发现

1914 年 7 月——第一次世界大战爆发前不久——哈恩被征召入伍,在国民军团服役。\(^\text{[42][43]}\) 梅特纳接受了 X 光技师培训,并在利希特费尔德市医院上了解剖学课程。\(^\text{[28]}\) 与此同时,她完成了战前与哈恩和拜尔共同开始的β射线光谱研究,以及自己对铀衰变链的研究。\(^\text{[44]}\)1915 年 7 月,她返回维也纳,加入奥地利军队,担任 X 光护士兼技师。她所在的部队被部署到波兰的东线前线,她还曾在意大利前线服役,直到 1916 年 9 月退役。\(^\text{[45]}\)

梅特纳于 10 月返回凯撒·威廉化学研究所并继续她的研究。1917 年 1 月,她被任命为独立物理研究部门负责人。哈恩–梅特纳实验室被拆分为独立的哈恩实验室和梅特纳实验室,她的薪水也提高到 4,000 马克(相当于 2021 年的 1 万欧元)。\(^\text{[3][48]}\) 哈恩在休假期间回到柏林,他们讨论了战前研究中尚未解决的一个问题:寻找锕(元素 89)的母同位素。根据法扬斯和索迪的放射性位移定律,这个母同位素应该是位于元素周期表上钍(元素 90)和铀(元素 92)之间、尚未被发现的元素 91 的一种同位素。卡西米尔·法扬斯和奥斯瓦尔德·赫尔穆特·格林于 1913 年发现了这一缺失元素,并以其短半衰期将其命名为 “短寿命元素”。然而,他们发现的这一同位素是β发射体,因此不可能是锕的母同位素,这意味着还应存在该元素的另一种同位素。\(^\text{[49]}\)

1914 年,哈恩和梅特纳开发出一种从沥青铀矿中分离钽族元素的新技术,他们希望这项技术能加快新同位素的分离进程。1917 年梅特纳重新开展这项工作时,哈恩和大多数学生、实验助理及技术人员均已被征召入伍服役,因此她必须独立完成所有工作。2 月,她从 21 克沥青铀矿中提取出 2 克二氧化硅(SiO₂)。她将其中 1.5 克留作备用,向剩余的 0.5 克中加入五氟化钽(TaF₅)作为载体,用氢氟酸(HF)溶解,然后在浓硫酸(H₂SO₄)中煮沸,沉淀出被认为是元素 91 的物质,并验证了其是α发射体。4 月哈恩休假回家后,他们一起设计了一系列测试,以排除其他 $\alpha$ 粒子来源。已知化学性质相似的仅有铅-210(其通过铋-210 衰变为 $\alpha$ 发射体钋-210)和钍-230。\(^\text{[49]}\)

需要进一步研究时,需要更多的沥青铀矿。梅特纳前往维也纳,拜访了斯特凡·迈耶。由于战争时期的出口限制,奥地利禁止铀出口,但迈耶设法为她提供了一公斤铀残渣,即去除了铀的沥青铀矿,这实际上更适合她的研究目的。测试表明,α活性并非由这些物质引起。现在唯一剩下的就是寻找锕的证据。为此需要更多的沥青铀矿,但这一次迈耶无法再协助,因为此时出口已被严格禁止。梅特纳设法从弗里德里希·奥斯卡·吉塞尔处获得了 100 克 “双残渣”(即去除了铀和镭的沥青铀矿),并用其中的 43 克开始测试,但由于其成分不同,最初实验并未成功。在吉塞尔的帮助下,她成功制备出一种强放射性的纯净产物。到 1917 年 12 月,她成功分离出了母同位素及其锕的子产物,并于 1918 年 3 月提交了她们的研究结果准备发表。[49][50]

尽管法扬斯和格林率先发现了该元素,但按照惯例,元素通常以其寿命最长且最丰富的同位素来命名,而 “brevium”(短寿命元素)这一名称似乎并不合适。法扬斯同意由梅特纳将该元素命名为 “原锕”(protoactinium,后来简化为 protactinium),并赋予其化学符号 Pa。1918 年 6 月,索迪和约翰·克兰斯顿宣布他们独立提取出了该同位素的样品,但与梅特纳不同,他们未能描述其特性。他们承认梅特纳的优先发现,并同意使用这一名称。该元素与铀的关联仍是个谜,因为当时已知的两种铀同位素(铀-234 和铀-238)都不会衰变生成原锕。直到 1935 年,阿瑟·杰弗里·登普斯特发现铀-235 后,这一问题才得以解决。\(^\text{[49][51]}\)

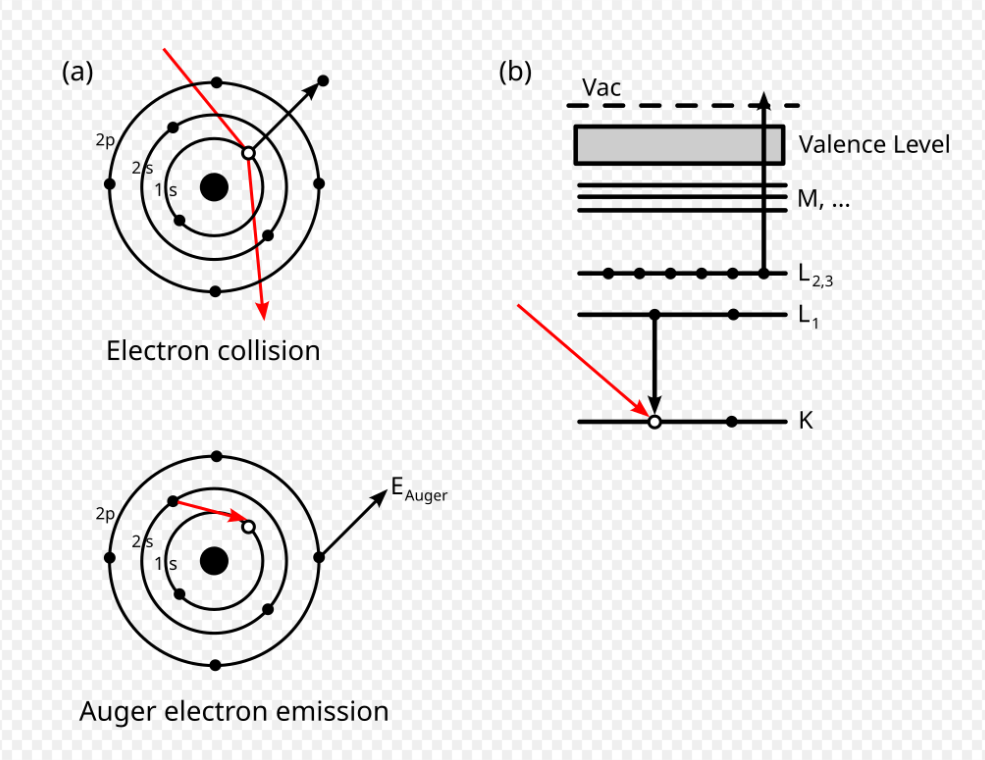

5. β射线

1921 年,梅特纳接受了曼内·西格班的邀请,前往瑞典,在隆德大学作为客座教授举办一系列关于放射性的讲座。她发现瑞典对放射性的研究非常少,但她渴望学习 X 射线光谱学,这是西格班的专长。在他的实验室里,她遇到了一位来自荷兰的博士候选人迪尔克·科斯特,他正在研究 X 射线光谱学,还有他的妻子米普,她正在攻读印尼语言和文化的博士学位。掌握了 X 射线光谱学的新知识后,梅特纳回到柏林后重新审视了 $\beta$ 射线光谱。\(^\text{[52]}\) 已知一些β发射是原发性的,电子直接从原子核中射出,而一些是次发性的,原子核中的 $\alpha$ 粒子将电子从轨道中击出。梅特纳对查德威克声称光谱线完全由次电子产生,而原发电子形成连续光谱的说法持怀疑态度。\(^\text{[53]}\) 她使用让·丹伊兹开发的技术,研究了铅-210、镭-226 和钍-238 的光谱。\(^\text{[54]}\) 梅特纳在 1922 年发现了电子从原子表面发射并具有 “特征” 能量的原因,这一现象现被称为奥热-梅特纳效应。\(^\text{[55][56]}\) 该效应与皮埃尔·维克托·奥热共同命名,他在 1923 年独立发现了这一现象。\(^\text{[57][58]}\)

1920 年,普鲁士授予女性 habilitation(资格认证)权利,1922 年,梅特纳获得了 habilitation,并成为 Privatdozentin(副教授)。她是普鲁士第一位获得物理学 habilitation 的女性,也是德国第二位获得此资格的女性,仅次于赫德维格·科恩。由于梅特纳已经发表了超过 40 篇论文,她无需提交论文,但马克斯·冯·劳厄建议不要免除她的开幕讲座要求,因为他对她的发言很感兴趣。因此,她发表了题为 “宇宙物理学问题” 的开幕讲座。\(^\text{[59]}\) 从 1923 年到 1933 年,她每学期在弗里德里希·威廉大学教授一个讲座或辅导课,并在凯瑟·威廉化学研究所指导博士生。\(^\text{[59]}\)926 年,她成为一名 außerordentlicher Professor(“特聘教授”),成为德国第一位大学物理学教授。她的物理学部门规模变大,并且她获得了一名永久助手。来自德国和世界各地的科学家来到凯瑟·威廉化学研究所,在她的指导下进行研究。\(^\text{[59]}\)1930 年,梅特纳与莱奥·西拉尔德共同教授了 “原子物理学和原子化学问题” 研讨会。\(^\text{[60]}\)

梅特纳在凯瑟·威廉化学研究所建造了第一台威尔逊云室,这是柏林的第一台,她与她的学生库尔特·弗赖塔格一起研究了没有与原子核碰撞的阿尔法粒子轨迹。\(^\text{[61]}\) 后来,她与她的助手库尔特·菲利普一起,利用云室拍摄了伽马射线产生的正电子轨迹的第一张图像。她证明了查德威克关于离散谱线完全是次级电子产生的断言,因此连续谱线的确完全是由主粒子引起的。1927 年,查尔斯·德拉蒙德·埃利斯和威廉·阿尔弗雷德·伍斯特测量了铋-210β衰变产生的连续谱的能量为 0.34 MeV,而每次衰变的能量为 0.35 MeV。因此,谱线几乎但没有完全解释所有能量。梅特纳发现这一结果令人困惑,她用威廉·奥斯曼改进的方法重复了实验,并验证了埃利斯和伍斯特的结果。\(^\text{[53][62][63]}\)

看起来能量守恒定律对于β衰变并不成立,梅特纳认为这一点是无法接受的。1930 年,沃尔夫冈·泡利给梅特纳和汉斯·盖革写了一封公开信,提议连续谱线是由β衰变过程中放射出第二个粒子引起的,这个粒子没有电荷且几乎没有静止质量。这个想法被恩里科·费米在 1934 年提出的β衰变理论中采纳,并将这个假设的中性粒子命名为 “中微子”。当时几乎没有希望能探测到中微子,但 1956 年,克莱德·考恩和弗雷德里克·雷因斯确实做到了这一点。\(^\text{[53]}\)

6. 纳粹德国

1933 年 1 月 30 日,阿道夫·希特勒宣誓成为德国总理,因为他的纳粹党现在是国会中的最大党派。\(^\text{[64]}\)1933 年 4 月 7 日的《恢复公务员法》将犹太人排除在公务员体系之外,包括学术界在内。梅特纳从未试图隐瞒她的犹太血统,但最初因为多个原因免受其影响:她在 1914 年前已被聘用,曾在第一次世界大战期间服役,且她是奥地利公民而非德国公民,凯瑟·威廉研究所是政府与工业的合作机构。\(^\text{[65]}\) 然而,她于 9 月 6 日被解除了副教授职务,理由是她在第一次世界大战期间没有在前线服役,并且直到 1922 年才完成她的资格认证。此举对她在凯瑟·威廉化学研究所的工资或工作没有影响。\(^\text{[66]}\)IG 法本公司的董事卡尔·博施(IG Farben,凯瑟·威廉研究所的主要资助商)向梅特纳保证,她在该所的职位是安全的。\(^\text{[65]}\) 尽管哈恩和梅特纳仍然负责,但他们的助手,分别是奥托·厄尔巴赫和库尔特·菲利普,他们都是纳粹党成员,逐渐在研究所的日常运作中获得更大的影响力。\(^\text{[67]}\)

其他人则没有那么幸运;梅特纳的侄子奥托·罗伯特·弗里施被解雇了在汉堡大学物理化学研究所的职务,物理化学研究所的所长奥托·斯特恩也被解职。斯特恩为弗里施找到了在英国伯克贝克学院的职位,\(^\text{[68]}\) 他后来于 1934 年至 1939 年在哥本哈根的尼尔斯·玻尔研究所工作。\(^\text{[69]}\) 弗里茨·斯特拉斯曼曾来到凯瑟·威廉化学研究所,在哈恩的指导下学习,以改善他的就业前景。他拒绝了一个丰厚的工作机会,因为该职位要求政治培训和加入纳粹党,并且在德国化学家学会成为纳粹德国劳动阵线的一部分后,他辞去了该学会的会员身份,拒绝成为纳粹控制的组织的成员。因此,他既不能在化学工业工作,也无法获得资格认证。梅特纳说服哈恩聘用他作为助手。不久后,他将被认为是他们所发表的论文的第三位合作者,有时甚至会被列为第一作者。\(^\text{[70][71]}\)1933 年至 1935 年间,梅特纳只在《自然科学》期刊上发表论文,因为该期刊的编辑阿诺德·贝尔林是犹太人,他继续接受犹太科学家的投稿。这导致该期刊遭到抵制,1935 年 8 月,出版商施普林格出版社解雇了贝尔林。\(^\text{[72]}\)

7. 转变

1932 年查德威克发现中子后,\(^\text{[73]}\) 伊雷娜·居里和弗雷德里克·约里奥用铝箔轰击 $\alpha$ 粒子,发现这会产生一种短命的磷的放射性同位素。他们注意到,在照射停止后,正电子的释放仍然持续。他们不仅发现了一种新的放射性衰变形式,而且将一个元素转变为另一个未知放射性同位素,从而在之前没有放射性的地方引发了放射性。放射化学不再仅限于某些重元素,而是扩展到整个周期表。\(^\text{[74][75]}\) 查德威克指出,由于中子是电中性的,它们比质子或α粒子更容易穿透原子核。\(^\text{[76]}\) 恩里科·费米和他的罗马同事们接受了这个想法,\(^\text{[77]}\) 并开始用中子照射元素。\(^\text{[78]}\)

费扬斯和索迪的放射性置换定律表明,β衰变使同位素在周期表上上移一个元素,$\alpha$ 衰变使其下移两个元素。当费米的团队用中子轰击铀原子时,他们发现了一种复杂的半衰期混合物。因此,费米得出结论,已经创造出原子序数大于 92 的新元素(即转铀元素)。\(^\text{[78]}\) 梅特纳和哈恩多年来没有合作过,但梅特纳急于调查费米的结果。最初,哈恩并不感兴趣,但当阿里斯蒂德·冯·格罗塞建议费米发现的是原子序数为 93 的同位素时,他改变了主意。\(^\text{[79]}\)“唯一的问题,” 哈恩后来写道,“似乎是费米是否发现了转铀元素的同位素,还是发现了下一个较低元素(原子序数为 93 的同位素)的同位素。当时梅特纳和我决定重复费米的实验,以找出这个 13 分钟半衰期的同位素是否为原子序数 93 的同位素。这个决定很合理,因为我们曾是原子序数 93(原子)同位素的发现者。”\(^\text{[80]}\)

1934 至 1938 年间,哈恩、梅特纳和斯特拉斯曼发现了大量放射性转化产物,他们认为这些都是转铀元素。\(^\text{[81]}\) 当时,锕系元素的存在尚未得到确认,而且铀被错误地认为是类似于钨的第 6 族元素。由此可以推测,第一个转铀元素将类似于第 7 到 10 族的元素,铼和铂族元素。他们确认了至少四种此类元素的多种同位素,并(错误地)将它们识别为原子序数为 93 到 96 的元素。他们是首批测量合成放射性同位素铀-239 的 23 分钟半衰期,并化学地确认它是铀的同位素的科学家,但由于他们的中子源太弱,无法继续进行这项工作并将其推导到合理的结论,找出真正的元素 93。他们识别出了十种不同的半衰期,并有不同的确认程度。为了说明这一点,梅特纳必须假设一种新的反应类别,并且对铀的α衰变提出假设,这两者以前都没有报道过,且缺乏物理证据。哈恩和斯特拉斯曼改进了他们的化学程序,而梅特纳则设计了新的实验来检查反应过程。\(^\text{[82]}\)

1937 年 5 月,哈恩和梅特纳分别在《物理学杂志》和《化学公报》上发表了平行报告,梅特纳为第一作者,哈恩为第一作者。\(^\text{[82][83][84]}\) 哈恩在结尾中明确表示:“最重要的是,它们与所有已知元素的化学区别毋庸置疑。”\(^\text{[84]}\) 梅特纳越来越感到不确定。她考虑到可能是不同同位素的铀反应;已知有三种:铀-238、铀-235 和铀-234。然而,当她计算中子横截面时,结果太大,无法解释为其他任何东西,除了最丰盛的同位素,铀-238,因此她得出结论,它一定是核同质异构现象的另一个例子,这种现象哈恩在几年以前就发现了。于是,她在报告中结束时给出了一个非常不同的结论,报告说:“这个过程必须是铀-238 的中子俘获,导致铀-239 的三种同质异构核。这一结果与当前对原子核的理解非常难以调和。”\(^\text{[83][85]}\)

8. 逃离德国

随着 1938 年 3 月 12 日德国吞并奥地利(即 “奥斯维茨”),梅特纳失去了她的奥地利国籍。\(^\text{[86]}\) 尼尔斯·玻尔邀请她到哥本哈根讲学,保罗·谢尔邀请她参加在瑞士举行的会议,所有费用由主办方承担。卡尔·博施仍然表示她可以继续留在凯瑟·威廉化学研究所(KWI),但到了 5 月,她已得知德国科学、教育和文化部正在调查她的情况。5 月 9 日,她决定接受玻尔的邀请前往哥本哈根,那里弗里施工作,\(^\text{[87]}\) 但当她前往丹麦领事馆申请旅行签证时,她被告知丹麦不再承认她的奥地利护照有效。她无法前往丹麦、瑞士或任何其他国家。\(^\text{[88]}\)

玻尔于 6 月来到柏林,并且非常担忧。回到哥本哈根后,他开始为梅特纳在斯堪的纳维亚寻找职位。他还要求汉斯·克拉梅尔查看荷兰是否有任何合适的职位。克拉梅尔联系了科斯特,后者通知了阿德里安·福克。科斯特和福克试图为梅特纳在格罗宁根大学争取一个职位。他们发现洛克菲勒基金会不会资助难民科学家,并且国际大学妇女联合会收到大量来自奥地利的支援申请。6 月 27 日,梅特纳收到了来自曼内·谢尔班的新曼内·谢尔班实验室[sv](该实验室正在建设中)提供的一年职位,专注于核物理,她决定接受。但在 7 月 4 日,她得知学者们将不再被允许出国。\(^\text{[89]}\)

通过玻尔在哥本哈根的联系,彼得·德拜与科斯特和福克沟通,他们向荷兰教育部提出请求,希望允许梅特纳来到荷兰。由于外国人不得领取薪水,因此需要以非薪酬的私人讲师身份任职。旺德尔·约翰内斯·德哈斯和安东·爱德华·范·阿尔克为她在莱顿大学安排了这个职位。\(^\text{[90]}\) 科斯特还与边防警察负责人交谈,负责人向他保证梅特纳将被允许进入荷兰。科斯特的朋友 E. H. Ebels 是边境地区的一名地方政治家,他直接与边境警卫交涉。\(^\text{[91]}\)

7 月 11 日,科斯特抵达柏林,并住在德拜家里。\(^\text{[91]}\) 第二天早晨,梅特纳早早到达凯瑟·威廉化学研究所,汉帮助她了解计划。为了避免引起怀疑,她保持了日常的工作安排,直到晚上 8 点才离开研究所,期间她一直在修改一篇同事的论文,准备发表。汉和保罗·罗斯鲍德帮她打包了两个小行李箱,只带了夏季衣物。汉给了她一枚他从母亲那里继承的钻石戒指,以备紧急使用;她钱包里只带了 10 马克(相当于 2021 年 40 欧元)。然后她在汉家过了一夜。第二天早晨,梅特纳与科斯特在火车站见面,他们装作偶然相遇。两人乘坐了一条人迹罕至的线路,前往位于边境的巴德纽厄斯坎斯火车站,顺利越过了边境;\(^\text{[92]}\) 德国边防警卫可能认为梅特纳是某位教授的妻子。\(^\text{[93]}\) 来自保罗·狄拉克的电报告诉科斯特,他现在 “因绑架梅特纳而闻名,和发现铪一样著名”。\(^\text{[94]}\)

梅特纳在 7 月 26 日得知瑞典已批准她使用奥地利护照进入瑞典,随后她在两天后飞往哥本哈根,受到了弗里施的热情欢迎,并住在尼尔斯和玛格丽特·玻尔位于蒂斯维尔德的度假屋。8 月 1 日,她乘火车和轮船前往瑞典的哥德堡火车站,在那里她被伊娃·冯·巴尔迎接。他们乘火车然后坐轮船前往冯·巴尔位于昆厄尔夫的家,梅特纳一直住到 9 月。\(^\text{[95]}\) 汉告诉凯瑟·威廉化学研究所的所有人,梅特纳已前往维也纳探访亲戚,几天后,研究所便开始了暑期休假。8 月 23 日,她写信给博施请求退休。\(^\text{[96]}\) 他试图将她的物品运送到瑞典,但德国教育部坚持要求它们留在德国。\(^\text{[97]}\)

梅特纳也很担心她在奥地利的家人。她在瑞典的第一件事就是为她的姐姐古斯蒂和她的丈夫贾斯蒂尼安(贾兹)·弗里施申请瑞典移民许可。\(^\text{[97]}\) 汉选择了约瑟夫·马图赫来替代她担任物理学科主任,并前往维也纳向他提供这个职位。在维也纳期间,他于 11 月 9 日与梅特纳的姐姐古斯蒂、吉塞拉及她们的丈夫贾兹·弗里施和卡尔·利昂共进晚餐。第二天,古斯蒂通知他弗里施已被逮捕。当天,梅特纳抵达哥本哈根;由于她无效的奥地利护照,办理旅行签证变得非常困难。11 月 13 日,汉加入了梅特纳,并与梅特纳、玻尔以及奥托·罗伯特·弗里施就铀研究进行了讨论。\(^\text{[98]}\)

9. 核裂变

哈恩和斯特拉斯曼分离了三种镭同位素(通过其半衰期验证)并使用分馏结晶法通过加入溴化钡晶体将其与钡载体分离,共进行了四步。由于镭优先在溴化钡溶液中沉淀,因此每一步抽取的分数会包含比前一步更少的镭。然而,他们在每个分数之间并没有发现差异。为了确认他们的过程是否存在问题,他们用已知的镭同位素进行了验证;结果证明过程是正确的。12 月 19 日,哈恩写信给梅特纳,告知她镭同位素在化学性质上与钡相似。为了在圣诞假期之前完成工作,哈恩和斯特拉斯曼于 12 月 22 日将他们的发现提交给《自然科学》杂志,而没有等梅特纳的回复。\(^\text{[100]}\) 哈恩在论文中总结道:“作为化学家……我们应该用 Ba、La、Ce 代替 Ra、Ac、Th。作为‘核化学家’,虽然我们离物理学很近,但我们尚未能够接受这个与物理学中所有先前经验相悖的步骤。”\(^\text{[101]}\)

弗里希通常会和梅特纳一起在柏林庆祝圣诞节,但在 1938 年,她接受了伊娃·冯·巴尔的邀请,前往昆格尔夫与她的家人共度圣诞,并邀请弗里希一同前往。梅特纳收到哈恩的来信,描述了他通过化学证明,某些由中子轰击铀产生的产物是钡。钡的原子质量比铀低 40%,而已知的放射性衰变方法无法解释核质量之间如此大的差异。\(^\text{[102][103]}\) 尽管如此,她立刻写信给哈恩,表示:“目前假设如此彻底的分解对我来说非常困难,但在核物理学中我们经历了如此多的惊讶,因此不能无条件地说:‘这是不可能的。’”\(^\text{[104]}\)

梅特纳排除了哈恩关于钡的鉴定错误的可能性;她对哈恩作为化学家的专业能力充满信心。梅特纳和弗里希随后考虑了这种可能性。以往的原子分裂尝试从未有足够的能量去剥离超过单个质子或阿尔法粒子,但钡的原子核要大得多。他们考虑了乔治·伽莫夫提出的液滴模型:也许原子核能够变得拉长,然后自我分裂成两个部分。\(^\text{[105]}\)

弗里希后来写道:

“在那时,我们俩都坐在一根树干上(所有的讨论都是在雪地里走路时进行的,我穿着滑雪板,莉泽·迈特纳坚称她可以不穿滑雪板走得一样快),然后开始在一些纸片上做计算。我们发现,铀核的电荷确实足够大,几乎完全克服了表面张力的作用;所以铀核的确可能像一个非常不稳定的液滴,随时准备在最轻微的刺激下分裂,就像一个单个中子撞击时的情况。

但是还有另一个问题。分裂后,两个液滴会因它们之间的电荷排斥力而被推开,获得很高的速度,从而产生极大的能量,总量大约是 200 MeV;这种能量从哪里来呢?幸运的是,莉泽·迈特纳记得计算核质量的经验公式,并算出,由分裂出的两个核的质量加起来,比原来的铀核轻了大约一个质子质量的五分之一。根据爱因斯坦的公式 $E = mc^2$,当质量消失时,能量就会被创造出来,而五分之一的质子质量恰好等于 200 MeV。所以,这就是能量的来源;一切都能解释得通!”

迈特纳和弗里希正确地解释了汉的实验结果,意味着铀的原子核大致分裂为两半。柏林小组观察到的前两个反应是由铀核分裂产生的轻元素;第三个,23 分钟半衰期的反应,则是衰变成真正的元素 93。\(^\text{[106]}\) 弗里希回到哥本哈根后,向博尔汇报,博尔拍了拍额头,喊道:“我们真是笨蛋!”\(^\text{[107]}\) 博尔承诺,在他们准备好论文发表之前不会说任何话。为了加快进程,他们决定向《自然》杂志提交一篇一页的简短报告。此时,他们唯一的证据就是钡。逻辑上,如果钡是由铀核分裂形成的,那么另一个元素必须是氪。\(^\text{[108]}\) 但汉错误地认为原子质量应加起来为 239,而不是原子序数加起来为 92,因此认为它是马苏里铀(技术元素),并没有检查它。\(^\text{[109]}\)

92U + n →56Ba +36Kr + some n\(^\text{[b]}\)

通过一系列长途电话,迈特纳和弗里希提出了一个简单的实验来支持他们的主张:测量裂变碎片的反冲,使用设定在高于α粒子阈值的盖革计数器。弗里希于 1 月 13 日进行了实验,并发现反应引起的脉冲正如他们所预测的那样。\(^\text{[108]}\) 他决定为这一新发现的核过程命名。他与美国生物学家威廉·A·阿诺德(与乔治·德·赫维斯合作)交谈,问他生物学家如何称呼细胞分裂的过程。阿诺德告诉他,生物学家称之为裂变。于是,弗里希在他的论文中把这个名字应用于核过程。\(^\text{[111]}\) 他于 1 月 16 日将两篇论文寄往《自然》;共同署名的简短报告于 2 月 11 日出版,弗里希的反冲论文于 2 月 18 日出版。\(^\text{[112][113]}\)

这三篇报告——汉-斯特拉斯曼于 1939 年 1 月 6 日和 2 月 10 日发布的第一篇,和弗里希-迈特纳于 1939 年 2 月 11 日发布的论文——对科学界产生了震撼的影响。\(^\text{[114]}\)1940 年,弗里希和鲁道夫·佩耶尔斯制定了弗里希-佩耶尔斯备忘录,证明了可以产生原子爆炸。\(^\text{[115]}\)

10. 诺贝尔奖

尽管迈特纳在她的一生中获得了许多荣誉,但她并未在奥托·哈恩因发现核裂变而获得诺贝尔奖时获得这一奖项。她曾 49 次被提名诺贝尔物理学奖和化学奖,但始终未能获奖。\(^\text{[116]}\)1945 年 11 月 15 日,瑞典皇家科学院宣布哈恩因 “发现重原子核的裂变” 而获得 1944 年诺贝尔化学奖。\(^\text{[117][c]}\) 迈特纳是告诉哈恩和斯特拉斯曼更详细地测试他们的镭的人,也是她告诉哈恩,铀核可能会解体。没有迈特纳的这些贡献,哈恩无法发现铀核可以分裂为两半。\(^\text{[119]}\)

1945 年,瑞典诺贝尔化学奖委员会决定将化学奖单独授予哈恩,而哈恩在被英国农场厅拘留期间通过报纸得知了这一消息。1990 年代,诺贝尔委员会的会议记录长期封存后公开,而鲁思·刘易斯·西梅于 1996 年出版的迈特纳传记利用了这一解密,重新考虑了迈特纳被排除在外的原因。\(^\text{[118]}\) 在 1997 年《美国物理学会期刊物理学今日》上的一篇文章中,西梅和她的同事伊丽莎白·克劳福德和马克·沃克写道:

看起来,迈特纳未能分享 1944 年诺贝尔奖,是因为诺贝尔委员会的结构不适合评估跨学科的工作;化学委员会的成员无法或不愿公平地评判她的贡献;以及在战争期间,瑞典的科学家们依赖他们自己有限的专业知识。迈特纳被排除在化学奖之外,可能是学科偏见、政治迟钝、无知和匆忙的混合结果。\(^\text{[118]}\)

1962 年诺贝尔化学奖得主马克斯·佩鲁茨得出了类似的结论:

“在诺贝尔委员会档案中被封存了五十年的文件揭示了这一不公正奖项的来龙去脉,这些文件显示,诺贝尔评审团的长期讨论受到了缺乏对之前合作研究和迈特纳在她逃离柏林后所作的书面和口头贡献的认可的影响。”\(^\text{[120][121]}\)

物理学奖委员会的五位成员包括曼内·西格班,他的前学生埃里克·胡尔森(乌普萨拉大学实验物理学教授)和阿克塞尔·林德,后者最终接替了胡尔森的位置。三人都是西格班 X 射线光谱学派的一员。西格班与迈特纳之间的不和是一个因素,而偏向实验物理而非理论物理的倾向也是其中一个因素。\(^\text{[118][122]}\) 在胡尔森关于迈特纳和弗里什工作的报告中,他依赖的是战前的论文。他认为他们的工作并不具有突破性,并且认为物理学奖应颁发给实验而非理论研究,而这一点已经好多年没有发生过了。\(^\text{[118]}\) 当时迈特纳自己在一封信中写道:“哈恩无疑完全配得上诺贝尔化学奖,真的没有疑问。但我相信,弗里施和我为阐明铀裂变过程——它是如何产生的,以及它产生如此多的能量——做出了不少贡献,而这些是哈恩非常陌生的领域。”\(^\text{[123][124]}\) 哈恩的诺贝尔奖早就预期到了;在发现核裂变之前,哈恩和迈特纳已经多次被提名化学奖和物理奖。根据诺贝尔奖档案,她在 1924 到 1948 年间曾 19 次被提名诺贝尔化学奖,在 1937 到 1967 年间曾 30 次被提名诺贝尔物理奖。她的提名人包括阿瑟·康普顿、迪尔克·科斯特、卡西米尔·费扬斯、詹姆斯·弗兰克、奥托·哈恩、奥斯卡·克莱因、尼尔斯·玻尔、马克斯·普朗克和马克斯·博恩。\(^\text{[125][126]}\) 尽管未曾获得诺贝尔奖,迈特纳还是在 1962 年受邀参加了林道诺贝尔奖得主会议。\(^\text{[127]}\)

11. 晚年

迈特纳发现,西格班并不欢迎她。当时,邀请她来瑞典时,西格班曾表示他没有钱,只能提供一个工作位置。随后,埃娃·冯·巴尔写信给卡尔·威廉·奥森,他从诺贝尔基金会提供了资金。这使得她拥有了实验室空间,但现在她不得不亲自做她之前可以委派给实验室技术员的工作,过去二十年里她一直是这样做的。\(^\text{[128]}\) 路丝·刘易斯·西梅写道:

在瑞典,对来自纳粹德国的难民并没有普遍的同情:这个国家很小,经济薄弱,且没有移民传统,学术文化一直以来都坚定地偏向德国,直到战争中期,德国显然无法获胜时,这一传统才有所改变。在战争期间,西格班的团队成员视迈特纳为外来者,她显得孤立和沮丧;他们无法理解所有难民共同的流离失所和焦虑,无法体会到失去朋友和亲人于大屠杀的创伤,也无法理解一个全心全意将一生奉献给工作的女性所遭受的极度孤立。\(^\text{[128]}\)

1939 年 1 月 14 日,迈特纳得知她的姐夫贾茨从达豪集中营获释,他和她的姐姐古斯蒂被允许移民到瑞典。\(^\text{[129]}\) 贾茨的老板戈特弗里德·贝尔曼逃到了瑞典,\(^\text{[129]}\) 他如果能去瑞典,就愿意把旧有的工作提供给贾茨。尼尔斯·玻尔向瑞典官员亚历山德松法官求情,他表示贾茨抵达瑞典后会获得劳动许可证。贾茨在瑞典工作,直到 1948 年退休,然后搬到剑桥,加入奥托·罗伯特·弗里施。\(^\text{[130]}\) 她的姐姐吉塞拉和姐夫卡尔·莱昂搬到了英国,\(^\text{[131]}\) 迈特纳也考虑移居那里。她于 1939 年 7 月访问剑桥,并接受了威廉·劳伦斯·布拉格和约翰·科克罗夫特的邀请,担任剑桥大学卡文迪许实验室的职位,为期三年的合同,附带吉尔顿学院的职务,但在她能做出决定之前,第二次世界大战于 1939 年 9 月爆发。\(^\text{[132]}\)

在瑞典,迈特纳尽其所能继续她的研究。她使用镝作为中子探测器,测量了钍、铅和铀的中子截面,\(^\text{[128]}\) 这种测量技术由乔治·德·赫维希和希尔德·莱维开创。\(^\text{[133]}\) 她设法安排赫德维希·科恩(面临被遣送回波兰的威胁)来到瑞典,最终她移民到美国,途经苏联。她未能将斯特凡·迈耶从德国带出来,\(^\text{[134]}\) 但他设法在战争中幸存。\(^\text{[135]}\) 她拒绝了加入弗里施参与英国曼哈顿计划洛斯阿拉莫斯实验室的邀请,声明道:“我不愿参与制造炸弹!”\(^\text{[136]}\) 她后来表示,广岛和长崎的原子弹爆炸让她感到震惊,并且她 “为炸弹必须被发明而感到遗憾”。\(^\text{[137]}\) 战后,迈特纳承认她在 1933 年至 1938 年间留在德国的道德失败。她写道:“我没有立刻离开,既愚蠢又错误。”\(^\text{[138]}\) 她对这段时间自己的不作为感到后悔,并且对哈恩、马克斯·冯·劳厄、维尔纳·海森堡以及其他德国科学家表现出强烈的批评。在 1945 年 6 月写给哈恩的一封信中,虽然哈恩从未收到,她写道:

“你们所有人都曾为纳粹德国效力。而且你们甚至连消极抵抗都没有尝试过。诚然,为了减轻良心上的不安,你们零星地帮助过一些受压迫的人,但是,数百万无辜的人被杀害了,却没有抗议之声。

早在战争结束之前很久,在我们这个中立的瑞典,就讨论过战争结束后该如何处置德国学者。那么,英国人和美国人又会怎么想呢?我和其他许多人都认为,你们唯一可行的道路是发表一份公开宣言,表明你们意识到自己因被动而(对发生的一切)负有责任,并且你们有需要去努力做出可能做到的弥补。但许多人认为现在为时已晚。这些人说,你们首先背叛了朋友,接着背叛了你们的男人和孩子们——因为你们让他们在罪恶的战争中押上了自己的性命,最后你们也背叛了德国本身——因为在战争早已毫无希望之时,你们从未对德国毫无意义的毁灭发出过一次抗议。

这听起来很冷酷,但我依然相信,我之所以写这些给你们,正是出于真挚的友情。最近几天,人们听到了集中营里那些难以置信、令人毛骨悚然的事情;它超出了我们以往所恐惧的一切。当我在英国广播电台上听到英国人和美国人对贝尔森和布痕瓦尔德集中营非常详细的报道时,我放声大哭,彻夜未眠。你们真该看看那些从集中营被带到这里来的人的模样。应该让海森堡这样的人,以及千百万像他那样的人,去亲眼看看这些集中营和那些受尽折磨的人们。他在 1941 年出现在丹麦时的样子令人难忘。\(^\text{[138]}\)”

在广岛遭到轰炸后的余波中,梅特纳成了名人。她接受了埃莉诺·罗斯福的广播采访,几天后又与纽约的一家电台进行了采访,在此期间,她第一次听到了她姐姐弗里达的声音。“我是犹太血统的,” 她告诉弗里达,“我不是犹太教徒,对犹太教的历史一无所知,也不觉得自己比其他人更亲近犹太人。” 1946 年 1 月 25 日,梅特纳抵达纽约,受到了她的姐妹洛拉和弗里达以及弗里希的迎接,弗里希从洛斯阿拉莫斯乘火车两天来到这里。洛拉的丈夫鲁道夫·阿勒尔斯为梅特纳安排了美国天主教大学的访问教授职位。梅特纳在普林斯顿大学、哈佛大学和哥伦比亚大学讲学,并与阿尔伯特·爱因斯坦、赫尔曼·外尔、李政道、杨振宁和伊西多尔·艾萨克·拉比讨论物理学。她去了北卡罗来纳州的杜罕,见到了赫尔塔·斯波纳和赫德维格·科恩,并在华盛顿特区与詹姆斯·查德威克度过了一个晚上,当时查德威克是英国曼哈顿计划代表团的负责人。她还见到了该计划的负责人莱斯利·格罗夫斯少将。她在史密斯学院发表演讲,然后前往芝加哥,见到了恩里科·费米、爱德华·泰勒、维克托·魏斯科普夫和莱奥·西拉德。7 月 8 日,梅特纳登上了 RMS 皇后玛丽号船前往英国,在那里她与厄尔温·薛定谔、沃尔夫冈·泡利和马克斯·玻恩见面。为庆祝艾萨克·牛顿 300 周年的生日举行了晚些时候的庆祝活动,但唯一受邀参加的德国人是马克斯·普朗克。

对梅特纳在瑞典的朋友们来说,Siegbahn 反对梅特纳获得诺贝尔奖是压倒骆驼的最后一根稻草,他们决定为她争取一个更好的职位。1947 年,梅特纳搬到了斯德哥尔摩的皇家理工学院(KTH),在这里,古德蒙德·博雷柳斯为原子研究建立了一个新的设施。瑞典的核物理研究一直很少,这被归咎于 Siegbahn 缺乏对梅特纳工作的支持,而现在这种知识似乎对瑞典的未来至关重要。在 KTH,梅特纳有三个房间,两个助手,并可以使用技术人员,西格瓦尔德·埃克伦德住在隔壁房间。计划是梅特纳将拥有 “研究教授” 的工资和职称——没有教学任务的教授。

然而,教授职位未能落实,因为教育部长塔格·厄兰德在 1946 年意外成为瑞典首相,但博雷柳斯和克莱因确保她享有教授的工资,尽管没有职称。1949 年,她成为了瑞典公民,但通过瑞典议会通过的一项特别法案,她没有放弃奥地利国籍。1947 年,瑞典批准了 R1 计划,这是瑞典的第一个核反应堆,埃克伦德作为项目总监,梅特纳与他一起参与了反应堆的设计和建设。在她的最后两篇科学论文中,梅特纳在 1950 年和 1951 年将魔数应用于核裂变。1960 年,她退休并搬到了英国,许多亲戚也在那里。

在 1950 年代和 1960 年代,梅特纳喜欢访问德国,并多次与汉和他的家人一起住上几天。汉在回忆录中写道,他和梅特纳一直是终生的挚友。尽管他们的友谊经历了许多考验,尤其是梅特纳所经历的考验,她 “从未表达过任何其他情感,始终深深地喜爱着汉”。在诸如他们 70 岁、75 岁、80 岁和 85 岁生日等场合,他们彼此互致回忆。汉强调了梅特纳的智力生产力以及她在核壳模型等方面的研究,通常会尽可能快速地略过她迁往瑞典的原因。梅特纳则强调了汉的人格特质、他的魅力和音乐才华。

1964 年,一次艰难的美国之行导致梅特纳心脏病发作,她花了几个月时间才恢复。由于动脉粥样硬化,她的身体和精神状况变得虚弱。1967 年,她在一次摔倒中摔断了臀部,并且发生了几次小中风,虽然她有所恢复,但最终身体状况恶化到不得不搬进剑桥的一家疗养院的程度。梅特纳于 1968 年 10 月 27 日晚上在睡梦中去世,享年 89 岁。她未被告知奥托·汉在 1968 年 7 月 28 日去世,亦未得知他妻子艾迪丝于 8 月 14 日去世,因为她的家人认为对于她这样虚弱的人来说,传递这些消息会太过沉重。根据她的遗愿,她被安葬在汉普郡的布拉姆利村,圣詹姆斯教区教堂,靠近她的弟弟沃尔特的墓地,沃尔特于 1964 年去世。她的侄子弗里施为她的墓碑写了铭文,上面写着:

丽泽·梅特纳:一位从未失去人性的物理学家。

12. 奖项和荣誉

梅特纳被阿尔伯特·爱因斯坦称为 “德国的玛丽·居里”\(^\text{[3]}\)。在她 1946 年访问美国期间,她获得了 “年度女性” 荣誉奖,由国家新闻俱乐部颁发,并与美国总统哈里·S·杜鲁门在妇女国家新闻俱乐部共进晚餐 \(^\text{[151]}\)。她曾于 1924 年获得普鲁士科学院的莱布尼茨奖章,1925 年获得奥地利科学院的利本奖,1928 年获得艾伦·理查兹奖,1947 年获得维也纳市科学奖,1949 年与哈恩共同获得德国物理学会的马克斯·普朗克奖章,1954 年获得德国化学学会首届奥托·哈恩奖,1960 年获得威廉·埃克斯纳奖章 \(^\text{[153]}\),并于 1967 年获得奥地利科学与艺术勋章 \(^\text{[154]}\)。

德国总统西奥多·豪斯于 1957 年授予梅特纳德国科学家的最高荣誉——“为功绩和平奖”,该奖项与哈恩同年获得 \(^\text{[152]}\)。梅特纳于 1945 年成为瑞典皇家科学院的外籍会员,并于 1951 年成为正式会员,允许她参与诺贝尔奖的评选过程 \(^\text{[155]}\)。四年后,她被选为皇家学会的外籍会员 \(^\text{[156]}\)。她还于 1960 年当选为美国艺术与科学院的外籍荣誉会员 \(^\text{[157]}\)。她获得了来自美国阿德尔菲大学、罗切斯特大学、罗格斯大学和史密斯学院的荣誉博士学位 \(^\text{[152]}\),以及德国柏林自由大学 \(^\text{[158]}\) 和瑞典斯德哥尔摩大学的荣誉博士学位 \(^\text{[152]}\)。

1966 年 9 月,美国原子能委员会联合授予哈恩、斯特拉斯曼和梅特纳恩里科·费米奖,以表彰他们发现核裂变。颁奖仪式在维也纳的霍夫堡宫举行 \(^\text{[159]}\)。这是该奖首次授予非美国人,也是首次颁发给女性 \(^\text{[160]}\)。梅特纳的奖状上写着:“因在自然发生的放射性物质及其广泛的实验研究方面做出的开创性贡献,最终导致核裂变的发现”\(^\text{[161]}\)。哈恩的奖状略有不同:“因在自然发生的放射性物质及其广泛的实验研究方面做出的开创性贡献,culminated in the discovery of fission”\(^\text{[162]}\)。哈恩和斯特拉斯曼出席了仪式,但梅特纳因病未能出席,因此由弗里施代为领奖 \(^\text{[163]}\)。1966 年 10 月 23 日,普鲁托尼乌姆的发现者格伦·塞伯格在剑桥的马克斯·佩鲁茨家中向她颁发了奖项 \(^\text{[163]}\)。

梅特纳去世后,许多命名荣誉授予了她。1997 年,元素 109 被命名为美特纳元素。她是首位也是至今唯一一位以自己的名字命名的非神话女性(自从库里乌姆元素以玛丽·居里和皮埃尔·居里的名字命名以来)。\(^\text{[3][164][165]}\) 其他命名荣誉包括柏林的哈恩-梅特纳研究所 \(^\text{[166]}\),月球和金星上的陨石坑 \(^\text{[167][168]}\),以及主带小行星 6999 美特纳 \(^\text{[169]}\)。2000 年,欧洲物理学会设立了每两年颁发一次的丽泽·美特纳奖,以表彰核科学领域的杰出研究。\(^\text{[170]}\)2006 年,瑞典哥德堡大学和查尔姆斯理工大学设立了 “哥德堡丽泽·美特纳奖”,每年颁发给在物理学领域取得突破性进展的科学家。\(^\text{[171]}\)2010 年 10 月,曾作为凯瑟·威廉化学研究所所在地的柏林自由大学大楼,在 1956 年被命名为哈恩大楼后,改名为哈恩-梅特纳大楼 \(^\text{[172]}\);2014 年 7 月,梅特纳的雕像在柏林洪堡大学的花园中揭幕,旁边是赫尔曼·冯·亥姆霍兹和马克斯·普朗克的雕像 \(^\text{[173]}\)。

在奥地利和德国的许多城市,以她的名字命名了学校和街道 \(^\text{[[174][175]]}\),她安息的地方布拉姆利的一个小住宅街区被命名为美特纳近街 \(^\text{[[176]]}\)。自 2008 年起,奥地利物理学会和德国物理学会联合举办丽泽·美特纳讲座,这是由杰出的女性物理学家主持的年度公共讲座 \(^\text{[[177]]}\);自 2015 年起,斯德哥尔摩的阿尔巴诺瓦大学中心每年举行丽泽·美特纳杰出讲座 \(^\text{[[178]]}\)。2016 年,英国物理学会设立了美特纳奖章,以表彰在物理学领域内的公众参与 \(^\text{[[179]]}\)。2017 年,美国高级研究计划署-能源(ARPA-E)将其一个重要的核能研究项目以她的名字命名 \(^\text{[[180]]}\)。2020 年 11 月 6 日,命名为丽泽(ÑuSat 16 或"Lise",COSPAR 2020-079H)的卫星发射 \(^\text{[[181]]}\)。国际原子能机构将其图书馆以她的名字命名 \(^\text{[[182]]}\),并建立了一个项目,旨在 “为中期和早期职业生涯的女性专业人士提供机会,参加为期数周的访问专业项目,提升其技术和软技能”\(^\text{[[183]]}\)。

13. 脚注

a.实际上,它们是已知元素的同位素,但同位素的概念及这一术语是在 1913 年由弗雷德里克·索迪提出的。[26]

b.尽管哈恩和斯特拉斯曼认为裂变发生在铀-238 同位素中,但他们的观察表明,他们实际上观察到了铀-235 的裂变。[110]

c.诺贝尔委员会已决定由于战争原因将 1944 年的奖项推迟一年颁发。[118]

14. 注释

- "Lise Meitner". academictree.org.

- "MEITNER Definition & Meaning". Dictionary.com.

- Bartusiak, Marcia (17 March 1996). "The Woman Behind the Bomb". The Washington Post. Archived from the original on 8 March 2012. Retrieved 28 December 2017.

- Sime 1996, p. 1.

- Sime 1996, pp. 5–6.

- Roqué, Xavier (2004). "Meitner, Lise (1878–1968), physicist". Oxford Dictionary of National Biography (online ed.). Oxford University Press. doi:10.1093/ref\:odnb/38821. Retrieved 27 October 2009. (Subscription or UK public library membership required.)

- Sime 1996, p. 6.

- Offereins 2011, pp. 69–74.

- Watkins 1984, p. 13.

- Sime 1996, pp. 5–9.

- Sime 1996, p. 10.

- Sime 1996, pp. 12–16.

- Sime 1996, p. 17.

- Sime 1996, p. 398.

- Sime 1996, p. 16.

- Sime 2005, p. 7.

- Meitner, Lise (1906). "Wärmeleitung in inhomogenen Körpern" [Thermal Conduction in Inhomogeneous Bodies]. Bayerische Staatsbibliothek. Retrieved 12 July 2020.

- Sime 1996, pp. 18–21.

- Meitner, Lise (June 1906). "Über einige Folgerungen, die sich aus den Fresnel'schen Reflexionsformeln ergeben" [Some Conclusions Derived from the Fresnel Reflection Formula]. Sitzungsberichte / Akademie der Wissenschaften in Wien, Mathematisch-Naturwissenschaftliche Klasse. Abteilung IIA, Mathematik, Astronomie, Physik, Meteorologie und Technik. 115: 259–286.

- Meitner, L. (1 August 1907). "Über die Zerstreuung der α-Strahlen" [On the Scattering of α-Rays]. Physikalische Zeitschrift (in German). 8 (15): 489–496. ISSN 2366-9373.

- Sime 1996, pp. 24–26.

- Sime 1996, p. 38.

- "Max Planck – a biographical overview". Max-Planck Gesellschaft. Archived from the original on 16 July 2024. Retrieved 16 July 2024.

- Sime 1996, pp. 26–27.

- Hahn 1966, p. 50.

- Hughes 2008, pp. 134–135.

- Sime 1996, pp. 28–29.

- Hahn 1966, p. 66.

- Hahn 1966, p. 52.

- Stolz 1989, p. 20.

- “《辐射历史中的女性:丽泽·迈特纳》”,2021 年 1 月 7 日。

- Hahn 1966,第 65 页。

- Hahn 1966,第 58-64 页。

- Dava Sobel, Dava(2020 年 7 月 2 日)。《哈丽特·布鲁克斯》,Linda Hall

- Library。原文存档于 2024 年 7 月 21 日。检索于 2024 年 7 月 21 日。 Brooks, H. A.(1904 年 7 月 21 日)。《来自铀的挥发性产物》。Nature, 70(1812): 270。Bibcode:1904Natur..70..270B. doi:10.1038/070270b0. ISSN 0028-0836。

- Watkins 1983,第 551-553 页。

- Sime 1996,第 44-45 页。

- Sime 2005,第 11 页。

- Hahn 1966,第 70-71 页。

- Sime 1996,第 47 页。

- Sime 1996,第 48 页。

- Van der Kloot 2004,第 150 页。

- Spence 1970,第 286-287 页。

- Sime 1996,第 55 页。

- Sime 1996,第 59-62 页。

- Sime 1996,第 368 页。

- “Ehrung der Physikerin Lise Meitner Aus dem Otto-Hahn-Bau wird der Hahn-Meitner-Bau”(德国)。柏林自由大学。2010 年 10 月 28 日。原文存档于 2020 年 8 月 3 日。检索于 2020 年 6 月 10 日。

- Sime 1996,第 65 页。

- Sime 1986,第 653-657 页。

- Meitner, Lise(1918 年 6 月 1 日),《铀母核的衰变性,新的具有长寿命的放射性元素》,Zeitschrift für Elektrochemie und angewandte physikalische Chemie,19(11-12):169–173,doi:10.1002/bbpc.19180241107,S2CID 94448132,原文存档于 2020 年 10 月 16 日,检索于 2021 年 6 月 3 日。

- Dempster, A.(1935 年 8 月 3 日),《铀的同位素构成》,Nature,136(180):180。Bibcode:1935Natur.136..180D。doi:10.1038/136180a0. ISSN 0028-0836。

- Sime 1996,第 653-657 页。

- Watkins 1983,第 552-553 页。

- Sime 1996,第 86 页。

- Sime 1996,第 90 页。

- Meitner, L.(1922)。《Über die Entstehung der β-Strahl-Spektren radioaktiver Substanzen》(关于放射性物质β射线谱的来源)。Zeitschrift für Physik(德语)。9(1):131–144。Bibcode:1922ZPhy....9..131M。doi:10.1007/BF01326962。ISSN 0044-3328。S2CID 121637546。

- Auger, P.(1923)。《Sur les rayons β secondaires produits dans un gaz par des rayons X》(X 射线在气体中产生的次级β射线)。Comptes rendus hebdomadaires des séances de l'Académie des sciences(法语)。177:169–171。原文存档于 2017 年 10 月 15 日。检索于 2011 年 5 月 30 日。

- Meitner 在 Auger 之前发表了相关论文,但该效应并未以她的名字命名。关于是否应当将 Meitner 的名字包含在内的问题,可以参见:Duparc, Olivier Hardouin(2009)。《Pierre Auger – Lise Meitner: Comparative contributions to the Auger effect》(Pierre Auger 与 Lise Meitner:对 Auger 效应的比较贡献)。International Journal of Materials Research。100(9):1162–1166。Bibcode:2009IJMR..100.1162H。doi:10.3139/146.110163。ISSN 1862-5282。S2CID 229164774。 Matsakis, Demetrios; Coster, Anthea; Laster, Brenda; Sime, Ruth(2019 年 9 月)。《A Renaming Proposal: "The Auger–Meitner effect"》(重新命名提案:“Auger–Meitner 效应”)。Physics Today。72(9):10–11。Bibcode:2019PhT....72i..10M。doi:10.1063/PT.3.4281。ISSN 0031-9228。 Sietmann, Richard(1988)。《False Attribution: a Female Physicist's Fate》(错误归属:女性物理学家的命运)。Physics Bulletin。39(8):316–317。doi:10.1088/0031-9112/39/8/017。ISSN 0031-9112。

- Sime 1996,第 109-110 页,第 421 页。

- Lanouette & Silard 1992,第 100-101 页。

- Sime 1996,第 113 页。

- Ellis, C. D.; Wooster, W. A.(1927)。《The Continuous Spectrum of β-Rays》(β射线的连续谱)。Nature。119(2998):563–564。Bibcode:1927Natur.119..563E。doi:10.1038/119563c0。ISSN 0028-0836。S2CID 4097830。

- Meitner, L.; Orthmann, Wilhelm(1930 年 3 月)。《Über eine absolute Bestimmung der Energie der primären ß-Strahlen von Radium E》(关于铀 E 的初级β射线能量的绝对测定)。Zeitschrift für Physik(德语)。60(3-4):143–155。doi:10.1007/BF01339819。ISSN 0044-3328。S2CID 121406618。

- Sime 1996,第 135 页。

- Sime 1996,第 138-139 页。

- Sime 1996,第 150 页。

- Sime 1996,第 153 页。

- Frisch 1979,第 51-52 页。

- Frisch 1979,第 81 页。

- Sime 1996,第 156-157 页,第 169 页。

- Walker 2006,第 122 页。

- Sime 1996,第 151-152 页。

- Rhodes 1986,第 39 页,第 160-167 页,第 793 页。

- Rhodes 1986,第 200-201 页。

- Sime 1996,第 161-162 页。

- Fergusson 2011,第 1151 页。

- Rhodes 1986,第 210-211 页。

- Segrè 1989,第 39-40 页。

- Sime 1996,第 164-165 页。

- Hahn 1966,第 140-141 页。

- Hahn 1958,第 78 页。

- Sime 1996,第 170-172 页。

- Meitner, L.; Hahn, O.; Strassmann, F.(1937 年 5 月)。《Über die Umwandlungsreihen des Urans, die durch Neutronenbestrahlung erzeugt werden》(关于通过中子辐射生成的铀转化系列)。Zeitschrift für Physik(德语)。106(3-4):249-270。Bibcode:1937ZPhy..106..249M。doi:10.1007/BF01340321。ISSN 0939-7922。S2CID 122830315。

- Hahn, O.; Meitner, L.; Strassmann, F.(1937 年 6 月 9 日)。《Über die Trans-Urane und ihr chemisches Verhalten》(关于超铀元素及其化学行为)。Berichte der Deutschen Chemischen Gesellschaft。70(6):1374-1392。doi:10.1002/cber.19370700634。ISSN 0365-9496。

- Sime 1996,第 177 页。

- Sime 1996,第 184-185 页。

- Sime 1990,第 262 页。

- Sime 1996,第 189-190 页。

- Sime 1990,第 263 页。

- Sime 1990,第 264 页。

- Sime 1990,第 265 页。

- Sime 1990,第 266 页。

- Sime 1990,第 267 页。

- Sime 1996,第 205 页。

- Sime 1996,第 207 页。

- Sime 1996,第 210 页。

- Sime 1990,第 215-216 页。

- Sime 1990,第 226-228 页。

- Sime 2010,第 206-211 页。

- Sime 1996,第 233-234 页。

- Hahn, O.; Strassmann, F.(1939 年 1 月 6 日)。《Über den Nachweis und das Verhalten der bei der Bestrahlung des Urans mittels Neutronen entstehenden Erdalkalimetalle》(关于中子辐射铀所生成的碱土金属的存在与行为)。Naturwissenschaften(德语)。27(1):11-15。Bibcode:1939NW\.....27...11H。doi:10.1007/BF01488241。ISSN 0028-1042。S2CID 5920336。

- Frisch 1979,第 113-114 页。

- Sime 1996,第 235-239 页。

- Sime 1996,第 235 页。

- Frisch 1979,第 115-116 页。

- Sime 1996,第 243 页。

- Frisch 1979,第 116 页。

- Sime 1996,第 246 页。

- Sime 1996,第 239, 456 页。

- Steinhauser 2016,第 265-266 页。

- Rhodes 1986,第 263 页。

- Meitner, L.; Frisch, O. R.(1939 年)。《Disintegration of Uranium by Neutrons: a New Type of Nuclear Reaction》(铀的中子裂变:一种新的核反应类型)。Nature。143(3615):239。Bibcode:1939Natur.143..239M。doi:10.1038/143239a0。ISSN 0028-0836。S2CID 4113262。原文已于 2019 年 4 月 28 日存档。2008 年 3 月 11 日检索。

- Frisch, O. R.(1939 年)。《Physical Evidence for the Division of Heavy Nuclei under Neutron Bombardment》(中子轰击下重核裂变的物理证据)。Nature。143(3616):276。Bibcode:1939Natur.143..276F。doi:10.1038/143276a0。ISSN 0028-0836。S2CID 4076376。

- Stuewer 1985,第 54-56 页。

- Bernstein 2011,第 441-446 页。

- 《诺贝尔奖 - 提名档案 - Lise Meitner》。诺贝尔基金会。2020 年 4 月。原文已于 2023 年 3 月 6 日存档。2022 年 8 月 30 日检索。

- 《1944 年诺贝尔化学奖》。诺贝尔基金会。原文已于 2008 年 12 月 25 日存档。2011 年 8 月 26 日检索。

- Crawford, Sime & Walker 1997,第 26-32 页。

- Sime 1989,第 373-376 页。

- Perutz 2002,第 27 页。

- Perutz, Max(1997 年 2 月 20 日)。《A Passion for Science》。The New York Review of Books。原文已于 2020 年 2 月 26 日存档。2020 年 7 月 11 日检索。

- Miller, Katrina(2023 年 10 月 2 日)。《Why the 'Mother of the Atomic Bomb' Never Won a Nobel Prize》(为什么 “原子弹之母” 从未获得诺贝尔奖)。The New York Times。原文已于 2023 年 10 月 2 日存档。2024 年 8 月 8 日检索。

- Sexl & Hardy 2002,第 119 页。

- Sime 1996,第 327 页。

- 《提名数据库:Otto Hahn》。诺贝尔媒体公司。2020 年 6 月 9 日。原文已于 2020 年 6 月 20 日存档。2017 年 6 月 14 日检索。

- 《提名数据库:Lise Meitner》。诺贝尔媒体公司。2020 年 6 月 9 日。原文已于 2020 年 6 月 12 日存档。2017 年 6 月 14 日检索。

- Hanel, Stephanie(2015 年 11 月 5 日)。《Lise Meitner – Fame without a Nobel Prize》(Lise Meitner——没有诺贝尔奖的名声)。The Lindau Nobel Laureate Meetings。原文已于 2020 年 8 月 3 日存档。2020 年 7 月 11 日检索。

- Sime 1994,第 697 页。

- Sime 1996,第 247 页。

- Frisch 1979,第 205–207 页。

- Sime 1996,第 215 页。

- Sime 1996,第 278 页。

- Frisch 1979,第 88–90 页。

- Sime 1996,第 285–288 页。

- Sime 1996,第 313 页。

- Sime 1996,第 305 页。

- Dawidoff 1994,第 228 页。

- Sime 1996,第 310 页。

- Sime 1996,第 315–316 页。

- Sime 1996,第 330–333 页。

- Sime 1996,第 334–335 页。

- Sime 1996,第 347–348 页。

- Sime 1996,第 358–361 页。

- Webb, Richard. "Lise Meitner – Physicist who co-discovered nuclear fission". New Scientist. 原文已于 2024 年 8 月 10 日存档。2024 年 7 月 9 日检索。

- Sime 1996,第 365 页。

- Hahn 1966,第 51 页。

- Cropper 2004,第 343 页。

- Sime 1996,第 379 页。

- 《Lise Meitner Dies; Atomic Pioneer, 89. Lise Meitner, Physicist, Is Dead. Paved Way for Splitting of Atom》。《纽约时报》。1968 年 10 月 28 日。原文已于 2018 年 7 月 23 日存档。2008 年 4 月 18 日检索。

- Sime 1996, p. 380.

- Yruma 2008, pp. 161–164.

- Frisch 1970, p. 415.

- “Lise Meitner”(德语)。奥地利商业协会。原文已于 2020 年 8 月 3 日存档。2020 年 7 月 13 日检索。

- Taschwer, Klaus(2019 年 6 月 21 日)。“Ehre, wem Ehre nicht unbedingt gebührt” [荣誉不一定应得的人]。《标准》(德语)。原文已于 2020 年 8 月 3 日存档。2020 年 7 月 13 日检索。

- Sime 1996, p. 359.

- Frisch 1970, p. 405.

- “美国艺术与科学学院成员:1780–2012”(PDF)。美国艺术与科学学院。第 363 页。原文已于 2018 年 9 月 21 日存档。2014 年 7 月 29 日检索。

- “荣誉和名誉博士”。柏林自由大学。2020 年 1 月 23 日。原文已于 2020 年 10 月 26 日存档。2020 年 11 月 5 日检索。

- “欧洲人因核裂变研究获得费米奖”。《纽约时报》。1966 年 9 月 24 日。原文已于 2020 年 6 月 10 日存档。2020 年 6 月 10 日检索。

- Hahn 1966, p. 183.

- “费米丽莎·梅特纳,1966”。美国能源部科学办公室。2010 年 12 月 28 日。原文已于 2020 年 7 月 12 日存档。2020 年 7 月 12 日检索。

- “费米奥托·哈恩,1966”。美国能源部科学办公室。2010 年 12 月 28 日。原文已于 2020 年 8 月 3 日存档。2020 年 7 月 12 日检索。

- Sime 1996, pp. 379–380.

- Hahn, Otto(1946 年 12 月 13 日)。“从铀的自然转化到其人工裂变。诺贝尔讲座”。诺贝尔基金会。原文已于 2020 年 10 月 14 日存档。2020 年 10 月 14 日检索。

- Hardy, Anne(2004 年 3 月 4 日)。“奥托·哈恩——核裂变的发现者”(德语)。Pro Physik, Wiley Interscience GmbH。原文已于 2007 年 10 月 12 日存档。2007 年 9 月 24 日检索。

- “前身设施 HMI”。柏林赫尔姆霍兹材料与能源研究中心。原文已于 2020 年 7 月 12 日存档。2020 年 7 月 12 日检索。

- “行星命名:月球上的梅特纳陨石坑”。美国地质调查局。原文已于 2020 年 7 月 12 日存档。2020 年 7 月 12 日检索。

- “行星命名:金星上的梅特纳陨石坑”。美国地质调查局。原文已于 2020 年 7 月 15 日存档。2020 年 7 月 12 日检索。

- “国际天文学联合会小行星中心”。国际天文学联合会。原文已于 2017 年 3 月 20 日存档。2020 年 7 月 12 日检索。

- "EPS Nuclear Physics Division – Lise Meitner Prize". 欧洲物理学会。原文已于 2014 年 10 月 10 日存档。2015 年 12 月 12 日检索。

- "Gothenburg Lise Meitner Award". 查尔姆斯理工大学。原文已于 2015 年 9 月 23 日存档。2015 年 12 月 12 日检索。

- Neukam, Viola (2010 年 10 月 28 日)。"'More than Just a Name Change': 自由大学将奥托·哈恩楼更名为哈恩·梅特纳楼"。柏林自由大学。原文已于 2020 年 8 月 3 日存档。2020 年 6 月 4 日检索。

- Herbold, Astrid (2014 年 7 月 9 日)。"伟大的物理学家,迟来的荣誉"。《每日镜报》(德语)。原文已于 2014 年 7 月 14 日存档。2014 年 7 月 14 日检索。

- "Lise Meitner Gymnasium: 汉堡"。[www.hh.schule.de](http://www.hh.schule.de)(德语)。开放汉堡。原文已于 2016 年 7 月 28 日存档。2016 年 3 月 5 日检索。

- "Lise-Meitner-Gymnasium"。hp.lise-meitner-gymnasium.de(德语)。LMG Falkensee。原文已于 2016 年 3 月 4 日存档。2016 年 3 月 5 日检索。

- "Lise Meitner"(PDF)。《布兰利杂志》。2018 年 10 月。第 15 页。原文(PDF)已于 2024 年 7 月 9 日存档。2024 年 7 月 10 日检索。

- "Lise-Meitner Lectures"。德国物理学会。原文已于 2020 年 7 月 12 日存档。2020 年 7 月 12 日检索。

- "LiseMeitnerLecture"。皇家理工学院。原文已于 2016 年 6 月 11 日存档。2020 年 7 月 12 日检索。

- "Physics education and widening participation within it and public engagement within physics"。物理学会。原文已于 2018 年 8 月 24 日存档。2018 年 8 月 23 日检索。

- "MEITNER: Modeling-Enhanced Innovations Trailblazing Nuclear Energy Reinvigoration"。美国能源部。2017 年 10 月 20 日。原文已于 2020 年 8 月 12 日存档。2021 年 10 月 14 日检索。

- "Post Launch Report"。Satellogic。原文已于 2022 年 7 月 6 日存档。2023 年 3 月 3 日检索。

- "IAEA Lise Meitner Library"。国际原子能机构。2016 年 7 月 15 日。原文已于 2024 年 1 月 7 日存档。2024 年 1 月 7 日检索。

- "Lise Meitner Programme"。国际原子能机构。2023 年 2 月 17 日。原文已于 2024 年 1 月 7 日存档。2024 年 1 月 7 日检索。

15. 参考文献

- Bernstein, Jeremy (2011 年 5 月 1 日)。《改变世界的备忘录》(PDF)。《美国物理学杂志》79 (5): 441–446. Bibcode:2011AmJPh..79..440B. doi:10.1119/1.3533426. ISSN 0002-9505. S2CID 7928950. 原文已于 2019 年 3 月 4 日存档。

- Crawford, Elisabeth; Sime, Ruth Lewin; Walker, Mark (1997)。《诺贝尔奖的后战不公正故事》。《物理学今日》50 (9): 26–32. Bibcode:1997PhT....50i..26C. doi:10.1063/1.881933. ISSN 0031-9228.

- Cropper, William H. (2004)。《伟大的物理学家:从伽利略到霍金的物理学家生平与时代》。牛津:牛津大学出版社。ISBN 978-0-19-517324-6. OCLC 917369352.

- Dawidoff, Nicholas (1994)。《捕手是间谍》。纽约:潘泰翁书籍。ISBN 978-0-679-41566-4. OCLC 29313997.

- Fergusson, Jack E. (2011 年 7 月)。《核裂变发现的历史》。《化学基础》13 (2): 145–166. doi:10.1007/s10698-011-9112-2. ISSN 1386-4238. S2CID 93361285.

- Frisch, Otto Robert (1970)。《Lise Meitner. 1878–1968》。《皇家学会会士传记集》16: 405–426. doi:10.1098/rsbm.1970.0016. ISSN 0080-4606.

- Frisch, Otto Robert (1979)。《我记得的那些事》。剑桥:剑桥大学出版社。ISBN 0-521-40583-1. OCLC 861058137.

- Hahn, Otto (1958)。《裂变的发现》。《科学美国人》198 (2): 76–84. Bibcode:1958SciAm.198b..76H. doi:10.1038/scientificamerican0258-76.

- Hahn, Otto (1966)。《奥托·哈恩:科学自传》。由 Willy Ley 翻译。纽约:查尔斯·斯克里布纳之子公司。OCLC 646422716.

- Hughes, Jeff (2008 年 12 月 29 日)。《让同位素变得重要:弗朗西斯·阿斯顿与质量分光仪》。《Dynamis》29: 131–165. doi:10.4321/S0211-95362009000100007. hdl:10481/77556. ISSN 0211-9536.

- Lanouette, William; Silard, Bela (1992)。《阴影中的天才:利奥·茨拉德传记:制造原子弹的男人》。纽约:Skyhorse Publishing。ISBN 1-626-36023-5. OCLC 25508555.

- Offereins, Marianne (2011 年 4 月 27 日)。《Lise Meitner (1878–1968)》。收录于 Apotheker, Jan; Simon Sarkadi, Livia(编辑)。《欧洲化学领域的女性》。德国温海姆:Wiley-VCH Verlag GmbH & Co. KGaA。第 69-74 页。doi:10.1002/9783527636457.ch18. ISBN 978-3-527-63645-7. OCLC 773564825.

- Perutz, Max F. (2002)。《分裂原子》。收录于《I Wish I'd Made You Angry Earlier: Essays on Science, Scientists, and Humanity》。纽约:Cold Spring Laboratory Press。ISBN 978-0-87969-524-8. OCLC 37721221. 原文已于 2023 年 1 月 19 日存档。2020 年 7 月 11 日检索。

- Rhodes, Richard (1986)。《原子弹的制造》。纽约:Simon and Schuster。ISBN 0-671-65719-4. OCLC 224864936.

- Segrè, Emilio G. (1989 年 7 月)。《核裂变的发现》。《Physics Today》42 (7): 38–43. Bibcode:1989PhT....42g..38S. doi:10.1063/1.881174.

- Sexl, Lore; Hardy, Anne (2002)。《Lise Meitner》(德文)。汉堡:Rowohlt Verlag。ISBN 978-3-499-50439-6. OCLC 770105690.

- Sime, Ruth Lewin (1986 年 8 月)。《原子素的发现》。《化学教育杂志》63 (8): 653–657. Bibcode:1986JChEd..63..653S. doi:10.1021/ed063p653. ISSN 0021-9584.

- Sime, Ruth Lewin (1989 年 5 月)。《Lise Meitner 与裂变的发现》。《化学教育杂志》66 (5): 373–376. Bibcode:1989JChEd..66..373S. doi:10.1021/ed066p373. ISSN 0021-9584.

- Sime, Ruth Lewin (1990 年 3 月)。《Lise Meitner 的德国逃亡》。《美国物理学杂志》58 (3): 262–267. Bibcode:1990AmJPh..58..262S. doi:10.1119/1.16196. ISSN 0002-9505. 原文已于 2022 年 2 月 8 日存档。2020 年 9 月 25 日检索。

- Sime, Ruth Lewin (1994 年 8 月)。《Lise Meitner 在瑞典 1938–1960:物理学的流亡》。《美国物理学杂志》62 (8): 695–701. Bibcode:1994AmJPh..62..695S. doi:10.1119/1.17498. ISSN 0002-9505. 原文已于 2022 年 2 月 8 日存档。2020 年 9 月 25 日检索。

- Sime, Ruth Lewin (1996)。《Lise Meitner:物理学中的一生》。伯克利:加利福尼亚大学出版社。ISBN 978-0-520-08906-8. OCLC 32893857.

- Sime, Ruth Lewin (2005)。《从杰出的显赫到显著的例外:Lise Meitner 在凯瑟·威廉学院化学研究所》。(PDF)。《国家社会主义下凯瑟·威廉学院的历史》。No. 24. 原文已于 2013 年 10 月 30 日存档。2015 年 11 月 26 日检索。

- Sime, Ruth Lewin (2010 年 6 月 15 日)。《一个不便的历史:德意志博物馆中的核裂变展览》。《物理学视角》12 (2): 190–218. Bibcode:2010PhP....12..190S. doi:10.1007/s00016-009-0013-x. ISSN 1422-6944. S2CID 120584702.

- Spence, Robert (1970)。《Otto Hahn 1879–1968》。《皇家学会会员传记》16: 279–313. doi:10.1098/rsbm.1970.0010.

- Steinhauser, G. (2016). "Hahn 和 Strassmann 的第一次可信但错误的核裂变发现近似"。《欧洲物理学杂志 H》41 (3): 265–266. Bibcode:2016EPJH...41..265S. doi:10.1140/epjh/e2016-70043-y. ISSN 2102-6459.

- Stolz, Werner (1989). "Die Arbeitsgemeinschaft Hahn – Meitner" [Hahn-Meitner 工作组]。《奥托·哈恩/丽莎·迈特纳:杰出自然科学家、技术人员和医学家的传记》(德语)。莱比锡:Vieweg+Teubner Verlag。第 19–41 页。doi:10.1007/978-3-322-82223-9_3. ISBN 978-3-322-00685-1. OCLC 263971970.

- Stuewer, Roger H. (1985 年 10 月)。"将核裂变的消息带到美国"。《物理学今日》38 (10): 48–56. Bibcode:1985PhT....38j..48S. doi:10.1063/1.881016. ISSN 0031-9228.

- Van der Kloot, W. (2004). "1915 年 4 月:五位未来的诺贝尔奖得主启动大规模杀伤性武器及学术-工业-军事综合体"。《皇家学会笔记与记录》58 (2): 149–160. doi:10.1098/rsnr.2004.0053. S2CID 145243958.

- Walker, Mark (2006 年 5 月)。"奥托·哈恩:责任与压抑"。《物理学视角》8 (2): 116–163. Bibcode:2006PhP.....8..116W. doi:10.1007/s00016-006-0277-3. ISSN 1422-6944. S2CID 120992662.

- Watkins, Sallie A. (1983 年 6 月)。"丽莎·迈特纳与β射线能量争议:历史视角"。《美国物理学杂志》51 (6): 551–553. Bibcode:1983AmJPh..51..551W. doi:10.1119/1.13201. ISSN 0002-9505.

- Watkins, Sallie A. (1984 年 1 月)。"一位物理学家的成长"。《物理学教师》22 (1): 12–15. Bibcode:1984PhTea..22...12W. doi:10.1119/1.2341442. ISSN 0031-921X.

- Yruma, Jeris Stueland (2008 年 11 月)。"如何记住实验:1938-1968 年核裂变的发现"(博士论文)。普林斯顿大学。OCLC 297148928.

16. 进一步阅读

- Frisch, Otto Robert, 编.(1959)。《原子物理学趋势:献给丽莎·迈特纳、奥托·哈恩、马克斯·冯·劳厄的论文集,在他们 80 岁生日之际》。纽约:Interscience。OCLC 1547540。

- Goldberg, Stanley(1996 年 7 月)。"With friends like these ..."《原子科学家公报》:55–57。doi:10.1080/00963402.1996.11456645。Ruth Lewin Sime 关于迈特纳的传记的同时评论。

- Hedqvist, Hedvig:丽莎·迈特纳在《瑞典女性传记词典》中的条目。

- Lykknes, Annette; Van Tiggelen, Brigitte,编(2019)。《她们在元素中:女性对周期表的贡献精选》。新泽西:世界科技出版社。ISBN 978-9-811206-28-3。OCLC 1104056222。

- Meitner, Lise(2005)。Hahn, Dietrich,编。《回忆奥托·哈恩》【德语版】。斯图加特:S. Hirzel。ISBN 978-3-7776-1380-2。OCLC 180889711。

- Rife, Patricia(1999)。《丽莎·迈特纳与核时代的曙光》。波士顿:Birkhäuser。ISBN 978-0-8176-3732-3。OCLC 38130718。

17. 外部链接

- 目录(2021 年 11 月 5 日存档于 Wayback Machine)丽莎·迈特纳的文件,存档于丘吉尔档案中心;2019 年 12 月 22 日存档于 Wayback Machine

- “丽莎·迈特纳”(2019 年 12 月 24 日存档于 Wayback Machine),“20 世纪女性对物理学的贡献”(CWP),加利福尼亚大学洛杉矶分校

- Wired.com:“1939 年 2 月 11 日:丽莎·迈特纳,‘我们的居里夫人’”;2014 年 3 月 5 日存档于 Wayback Machine

- “丽莎·迈特纳”,B. Weintraub,《以色列化学》,第 21 期,2006 年 5 月,第 35 页。(2020 年 8 月 3 日存档于 Wayback Machine)

- Meitner, Lise(2023 年 2 月 1 日存档于 Wayback Machine)在 biografiA《奥地利女性百科全书》中的条目

- Elise Meitner:核裂变的共同发现者;2023 年 3 月 16 日存档于 Wayback Machine

- 丽莎·迈特纳的诺贝尔奖提名名单

友情链接: 超理论坛 | ©小时科技 保留一切权利