尼尔斯·阿贝尔(Niels Henrik Abel)(综述)

贡献者: 待更新

本文根据 CC-BY-SA 协议转载翻译自维基百科 相关文章。

尼尔斯·亨利克·阿贝尔(Niels Henrik Abel,/ˈɑːbəl/ AH-bəl,挪威语发音:[ˌnɪls ˈhɛ̀nːɾɪk ˈɑ̀ːbl̩],1802 年 8 月 5 日-1829 年 4 月 6 日)是挪威著名数学家,在多个数学领域做出了开创性的贡献。\(^\text{[1]}\) 他最著名的成果是第一个完整地证明了一般五次方程无法用根式求解的定理。这个问题曾是当时最重要的未解难题之一,悬而未决长达 250 多年。\(^\text{[2]}\) 此外,他还是椭圆函数领域的创新者,并发现了阿贝尔函数。他是在贫困中取得这些发现的,26 岁时因肺结核早逝。

他的大部分研究成果都集中在六七年间完成。\(^\text{[3]}\) 法国数学家查尔斯·埃尔米特曾评价说:“阿贝尔留给数学家的东西,足够他们研究五百年。”\(^\text{[3][4]}\) 另一位法国数学家阿德里安-玛丽·勒让德则说:“这个年轻的挪威人真是个天才!”\(^\text{[5]}\)

1. 生平

早年生活

尼尔斯·亨利克·阿贝尔出生于挪威内斯特兰,是牧师索伦·乔治·阿贝尔和安娜·玛丽·西蒙森的第二个孩子,出生时为早产。阿贝尔出生时,家人住在芬内伊的牧师住宅。许多迹象表明,他可能出生在邻近的教区,因为他的父母在他出生当年的七八月曾作为客人住在内斯特兰的县官家中。\(^\text{[6][注 1]}\)

阿贝尔的父亲索伦·乔治·阿贝尔拥有神学和哲学学位,当时担任芬内伊的牧师。索伦的父亲、阿贝尔的祖父汉斯·马蒂亚斯·阿贝尔也是一位牧师,服务于里瑟尔附近的耶尔斯塔教堂。索伦在耶尔斯塔度过了童年,也曾在那里担任副牧师。1804 年他父亲去世后,索伦接任耶尔斯塔教区的牧师一职,举家迁往当地。阿贝尔家族起源于石勒苏益格,17 世纪迁居挪威。

19 世纪 90 年代的耶尔斯塔教堂与牧师住宅明信片 明信片中牧师住宅的主楼与阿贝尔居住时为同一建筑

安娜·玛丽·西蒙森来自里瑟尔,她的父亲尼尔斯·亨利克·萨克西尔·西蒙森是当地的商人兼船主,被认为是里瑟尔最富有的人。安娜·玛丽在相对奢华的环境中长大,经历了两个继母的抚养。她在耶尔斯塔的牧师住宅中喜欢组织舞会和社交聚会。有诸多证据显示,她很早便染上了酒瘾,对孩子的教育几乎毫不上心。尼尔斯·亨利克和他的兄弟们由父亲亲自教授,用的是手写的教科书。在一本数学书中,有一张加法表写着:“1+0=0”。\(^\text{[6]}\)

大教堂学校与皇家腓特烈大学

随着挪威在 1814 年获得独立并举行第一次全国选举,索伦·阿贝尔当选为议会(Storting)代表。当时议会的会议在克里斯蒂安尼亚(即今日奥斯陆)的大教堂学校主楼内举行,直到 1866 年。几乎可以确定,正是在这样的背景下,他与这所学校建立了联系,并决定让长子汉斯·马蒂亚斯于次年入学。然而,临近启程之际,汉斯因要离家而十分沮丧和伤心,父亲因此不敢让他出发,最终决定改派次子尼尔斯前往。\(^\text{[6]}\)

1815 年,13 岁的尼尔斯·阿贝尔进入大教堂学校。次年,他的哥哥汉斯也加入了他们,并与他共住一室,一起上课。在学业成绩上,汉斯优于尼尔斯。然而,1818 年学校新聘了一位数学教师——本特·米歇尔·霍姆博(Bernt Michael Holmboe)。霍姆博给学生布置了课后数学题,并很快发现了尼尔斯·亨利克在数学方面的天赋。他鼓励尼尔斯深入学习数学,甚至在课后为他提供私人辅导。

1818 年,索伦·阿贝尔因 1806 年出版的《教理问答》与神学家斯泰纳·约翰内斯·斯泰纳申爆发了公开的神学争论,此事在媒体上得到了广泛报道。索伦因此获得了一个外号 “阿贝尔·夸夸其谈”(挪威语:“Abel Spandabel”)。据说尼尔斯对这场争论的反应是 “过度的兴奋”。与此同时,索伦还因侮辱了挪威制宪会议东道主卡斯滕·安克而差点面临弹劾。同年 9 月,他在政治生涯彻底崩溃的情况下返回了耶尔斯塔德。他开始酗酒,并于两年后的 1820 年去世,年仅 48 岁。

本特·米歇尔·霍姆博设法为尼尔斯·亨利克·阿贝尔争取到一份奖学金,使他能够继续留在学校学习,并向自己的朋友募资,以资助阿贝尔进入皇家腓特烈大学(即今天的奥斯陆大学)深造。

1821 年,阿贝尔进入皇家腓特烈大学时,已是当时挪威最博学的数学家。霍姆博已经无课可教,而阿贝尔则研读了大学图书馆中所有最新的数学文献。在此期间,他开始研究用根式解五次方程的问题。这个问题困扰数学界已有 250 多年。1821 年,阿贝尔认为自己找到了答案。克里斯蒂安尼亚(今奥斯陆)的两位数学教授索伦·拉斯穆森和克里斯托弗·汉斯滕没有在阿贝尔的公式中发现错误,于是将他的成果转交给当时北欧地区最权威的数学家——哥本哈根的卡尔·费迪南德·德根。德根也未发现错误,但仍对这位来自遥远克里斯蒂安尼亚、籍籍无名的学生真的能解开这一历经无数杰出数学家未解之谜表示怀疑。不过,他指出阿贝尔的头脑极其敏锐,认为这样一位有天赋的年轻人不该把才华浪费在 “如此贫瘠的课题”——即五次方程式——上,而应投身于椭圆函数和超越数领域。德根写道,阿贝尔将因此 “发现通往广袤分析海洋中大片区域的麦哲伦式航道”。\(^\text{[6]}\) 德根要求阿贝尔举一个数字例子来验证他的方法。在尝试提供例子时,阿贝尔发现了自己论文中的一个错误。\(^\text{[9]}\) 这一发现最终在 1823 年引导他证明:对于五次或更高次代数方程,一般情况下是不存在根式解的。\(^\text{[10]}\)

1822 年,阿贝尔顺利毕业。他在数学方面表现尤为卓越,其它课程则为中等水平。

生涯

在毕业之后,大学里的几位教授为阿贝尔提供了经济支持,克里斯托弗·汉斯坦教授还让他住进了自家阁楼的一间屋子。后来,阿贝尔把汉斯坦夫人视为自己的 “第二个母亲”。住在这里期间,阿贝尔帮助他的弟弟佩德尔·阿贝尔通过了大学入学考试,还帮助妹妹伊丽莎白在城里找到了工作。

1823 年初,尼尔斯·阿贝尔在挪威第一本科学期刊《自然科学杂志》上发表了他的第一篇文章,该期刊是由汉斯坦教授联合创办的。阿贝尔随后又发表了几篇文章,但期刊很快意识到这些内容对普通读者来说太过艰深。1823 年,阿贝尔还用法语写了一篇论文,题为 “关于积分所有微分公式的普遍表示”(挪威语:en alminnelig Fremstilling af Muligheten at integrere alle mulige Differential-Formler)。他向大学申请经费以出版该论文,但在审阅过程中,该稿件遗失,之后再也没有被找回。\(^\text{[6]}\)

1823 年年中,拉斯穆森教授赠送阿贝尔 100 个银币,资助他前往哥本哈根拜访费迪南德·德根及当地其他数学家。在哥本哈根期间,阿贝尔研究了费马大定理的一些问题。他的舅舅佩德尔·曼德鲁普·图克森在哥本哈根克里斯钦港的海军基地工作,阿贝尔就是在那里的一场舞会上认识了克里斯汀·肯普——他未来的未婚妻。1824 年,克里斯汀搬到挪威的松恩镇担任家庭女教师,这对情侣在圣诞节期间订了婚。\(^\text{[6]}\)

从哥本哈根返回后,阿贝尔申请了一份政府奖学金,希望能前往德国和法国拜访著名数学家。但他被批准的却是一笔每年 200 银币、为期两年的津贴,用于留在克里斯蒂亚尼亚(今奥斯陆)学习德语和法语。接下来的两年,他被承诺将获得每年 600 银币的奖学金,届时便可出国留学。\(^\text{[6]}\) 在学习语言期间,阿贝尔于 1824 年发表了他第一篇具有重大意义的论文《代数方程论述:论一般五次方程不可用根式求解的证明》(法文原题:Mémoire sur les équations algébriques où on démontre l'impossibilité de la résolution de l'équation générale du cinquième degré)。到 1823 年,阿贝尔最终完成了对五次方程不可用根式求解的证明(现在称为阿贝尔–鲁菲尼定理)。不过,由于为了节省印刷费用,他将文章限制在六页以内,这篇论文表述非常晦涩、难以理解。更详尽的证明后来于 1826 年发表在《克雷莱数学杂志》创刊号中。

1825 年,阿贝尔给挪威/瑞典国王卡尔·约翰写了一封私人信,申请出国旅行的许可。他获得了批准,并于 1825 年 9 月与四位大学好友(Christian P.B. Boeck、Balthazar M. Keilhau、Nicolay B. Møller 和 Otto Tank)一起离开克里斯蒂安尼亚。这四位朋友准备前往柏林和阿尔卑斯山区进行地质研究,而阿贝尔原计划随他们一同前往哥本哈根,然后再前往哥廷根。

根据奖学金的规定,他应先拜访哥廷根的高斯,然后继续前往巴黎。然而,当他抵达哥本哈根后,改变了原计划。他决定先和朋友们一起前往柏林,打算之后再前往哥廷根和巴黎。\(^\text{[6]}\) 途中,他拜访了位于奥尔托纳(今属汉堡市辖区)的天文学家海因里希·克里斯蒂安·舒马赫。随后,他在柏林逗留了四个月,并在此期间结识了奥古斯特·利奥波德·克雷勒。当时克雷勒正准备创办一本数学期刊——《纯粹与应用数学杂志》。阿贝尔对该计划给予了热情支持,并为期刊的成功创办做出了重要贡献。在创刊第一年里,阿贝尔就发表了七篇论文。

从柏林出发,阿贝尔还跟随朋友们前往阿尔卑斯山。他还前往莱比锡和弗赖贝格,拜访了乔治·阿马德乌斯·卡尔·弗里德里希·瑙曼以及他的兄弟、数学家奥古斯特·瑙曼。在弗赖贝格,阿贝尔从事函数理论研究,特别是在椭圆函数、超椭圆函数以及一种后来被称为 “阿贝尔函数” 的新函数类别上取得了突破。

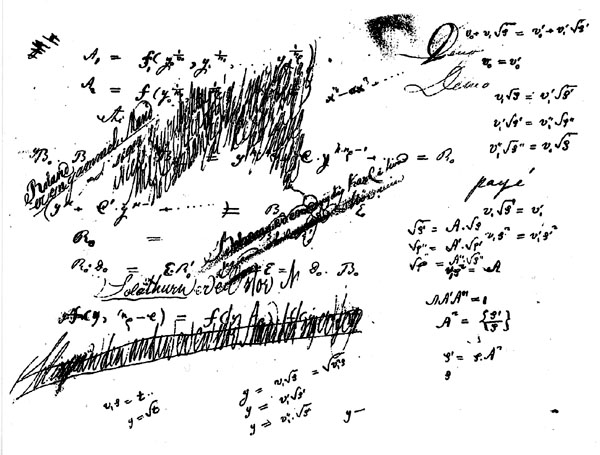

他们从弗赖贝格继续前往德累斯顿、布拉格、维也纳、的里雅斯特、威尼斯、维罗纳、博尔扎诺、因斯布鲁克、卢塞恩和巴塞尔。1826 年 7 月起,阿贝尔开始独自从巴塞尔前往巴黎。他已将大部分研究成果寄往柏林,由《克雷勒数学杂志》发表,但他保留了一篇自己认为最重要的论文——关于代数微分加法定理的研究,准备提交给法国科学院。阿贝尔在画家约翰·戈尔比茨的帮助下在巴黎找到了住所,并继续完善该定理的论证。他于 1826 年 10 月完成并提交了论文,由奥古斯丁-路易·柯西审阅。但由于阿贝尔在巴黎鲜为人知,加之他为人谦逊,没有积极宣传自己的研究成果,结果这篇论文被搁置并被遗忘,直到他去世后才重新引起关注。

由于经济拮据,阿贝尔最终被迫于 1827 年 1 月中止行程。他返回柏林,并曾被提议担任《克雷勒数学杂志》的编辑,但他婉拒了这项职务。1827 年 5 月,他回到了挪威。外界([谁持此观点?]) 认为他的出国之行是一次失败:他没有拜访哥廷根的高斯,也没有在巴黎发表任何论文。因此,他的奖学金未获续期,他被迫向挪威银行贷款 200 个斯佩西达勒,但从未偿还。此外,他开始担任私人教师以维生,并继续将大部分研究成果寄往《克雷勒数学杂志》。不过,在 1828 年年中,他与卡尔·雅可比竞争,在阿尔托纳的《天文通报》上发表了一篇关于椭圆函数的重要论文。

逝世

阿贝尔在巴黎期间感染了肺结核。1828 年圣诞节,他乘雪橇前往挪威弗罗兰探望未婚妻。途中他病情严重恶化。虽然病情一度好转,使两人得以共度节日,但不久之后,阿贝尔于 1829 年 4 月 6 日去世,就在他去世前两天,奥古斯特·克雷勒寄来了一封信,告知他已为阿贝尔争取到柏林大学的教授职位。\(^\text{[12]}\)

2. 对数学的贡献

阿贝尔通过提出 “阿贝尔–鲁菲尼定理”(Abel-Ruffini 定理)证明了一般五次方程,或者任何次数大于四的代数方程,都不存在通过显式代数运算求根的通解。为此,他独立于伽罗瓦创立了群论这一数学分支,这一理论不仅对数学诸多领域至关重要,对物理学的很多部分也具有巨大价值。阿贝尔曾将关于五次方程不可解的论文寄给卡尔·弗里德里希·高斯,但高斯认为那是疯子的无用之作,未加阅读便丢弃了。\(^\text{[13]}\)

16 岁时,阿贝尔就给出了对二项式定理的严格证明,适用于所有实数,扩展了欧拉此前仅对有理数成立的结果。\(^\text{[14][15]}\) 阿贝尔还在椭圆积分理论上写下了奠基性著作,包含椭圆函数理论的基础。在前往巴黎的途中,他发表了一篇论文,揭示了椭圆函数的双周期性。阿德里安-玛丽·勒让德后来对奥古斯丁-路易·柯西评价这篇论文时称其为 “一座比青铜更持久的纪念碑”(借用了古罗马诗人贺拉斯的一句名言)。然而,这篇论文却被柯西遗失了。\(^\text{[13]}\)

在国外期间,阿贝尔将大部分研究成果寄往柏林,由《克雷勒数学期刊》发表,但他将自己认为最重要的研究——关于代数微分加法定理的论文——保留给法国科学院。不幸的是,这篇论文在提交后被束之高阁,直到他去世后才重新被重视。在弗赖贝格时,阿贝尔从事函数理论的研究,特别是椭圆函数、超椭圆函数,以及如今称为 “阿贝尔函数” 的新函数类别。

1823 年,阿贝尔撰写了一篇题为《关于积分所有可能的微分公式的一般表示》(挪威语:*en alminnelig Fremstilling af Muligheten at integrere alle mulige Differential-Formler*)的论文。他向大学申请出版资金,但论文在审阅过程中遗失,至今未曾找到。\(^\text{[6]}\)

阿贝尔曾对高斯的写作风格作出著名评价:“他像一只狐狸,用尾巴抹去在沙地上的足迹。” 对此高斯回应说:“有自尊的建筑师在完成建筑后是不会留下脚手架的。”\(^\text{[16]}\)

3. 遗产与纪念

在阿贝尔的引领下,数学分析中原本晦涩难懂的部分开始被澄清,新的研究领域被开拓,函数理论的发展也取得巨大进展,为数学家们提供了众多可深入探索的方向。他的大部分论文最初发表在《克雷勒数学期刊》上,由贝恩特·迈克尔·霍姆博编辑,挪威政府于 1839 年出版。更完整的版本由路德维·西洛和索福斯·李于 1881 年编辑出版。形容词 “abelian”(阿贝尔的)源自他的名字,在数学写作中使用极为广泛,以至于如今已习惯性地用小写 “a” 书写(如 abelian 群、abelian 范畴、abelian 亏格)。

1929 年 4 月 6 日,为纪念阿贝尔逝世百年,挪威发行了四枚邮票。他的肖像也曾出现在 1978 年至 1985 年发行的 500 克朗纸币(第五版)上。2002 年 6 月 5 日,为纪念其诞辰 200 周年前两个月,挪威再次发行了四枚纪念邮票。挪威还曾发行过面值 20 克朗的纪念币纪念他。在奥斯陆市立了一尊阿贝尔的雕像,月球上的 “阿贝尔环形山” 也以他命名。

阿贝尔数学奖是以阿贝尔的名字命名、为纪念他而设立的重要数学奖项。虽然最初在 1899 年就有设想将其作为诺贝尔奖的补充,但直到 2003 年才首次颁发。前一年,数学家塞尔伯格(获得了荣誉性的阿贝尔奖。

数学家费利克斯·克莱因这样评价阿贝尔:

“我不愿就此离开这位研究者的理想化典范——他在数学史上极为罕见——而不唤起另一领域中的一个人物形象。尽管他们从事的是完全不同的领域,我仍觉得他们之间有某种联系。尽管阿贝尔和许多数学家一样,完全没有音乐天赋,我想将他的创造方式和人格气质与莫扎特相比,也并不荒谬。因此,人们本可以为这位拥有神赐灵感的数学家建造一座如维也纳莫扎特雕像那样的纪念碑:他简朴而谦逊地站在那里静听,优雅的天使在他四周轻盈飞翔,嬉戏间将另一个世界的灵感带给他。

但现实中,在克里斯蒂安尼亚(今奥斯陆)建起的纪念碑却截然不同,令任何了解他性格的人都深感失望。在一块高耸陡峭的花岗岩石块上,一位拜伦式的青春健儿跨越着两具灰白色的牺牲者,面朝天际前行。若要解读,这位英雄也许象征着人类精神,但那两头怪物的深意却让人百思不得其解。它们是被征服的五次方程或椭圆函数吗?抑或是他日常生活的悲苦与忧患?纪念碑的基座上,用巨大的字母刻着名字:阿贝尔(ABEL)。”

4. 参见

- 以尼尔斯·亨里克·阿贝尔命名的事物列表

- 埃瓦里斯特·伽罗瓦

5. 注释

- 尼尔斯·亨里克是早产儿,根据当地的口述传统,新生儿必须用红酒清洗,并用棉布包裹,才能活下来。尼尔斯·亨里克的父亲亲自为他施洗,并在教区登记册中写道:“1802 年 9 月 6 日,在芬讷伊教堂受洗的是教区牧师瑟伦·G·阿贝尔和安妮·玛丽·西蒙森的孩子尼尔斯·亨里克,生于 8 月 5 日”(挪威语原文:September 6te 1802 døbt i Findøe Kirke Sognepræsten Søren G. Abel og Ane Marie Simonsens Barn Niels Henrik, fød den 5te August.)\(^\text{[7]}\) 莫滕·凯尔乌尔夫于 1829 年被任命为内斯特兰的牧师。他在 1880 年写给瓦勒的比耶尔克内斯教授的信中说,当地人告诉他,阿贝尔的一个儿子是在内斯特兰前任县官马兰斯特兰的家中出生的。\(^\text{[8]}\)

6. 参考文献

- Ore, Øystein(2018 年 4 月 18 日). “Niels Henrik Abel”. 《挪威百科全书》(Store Norske Leksikon)(挪威语).

- “Niels Henrik Abel”. [www.matematikk.org(挪威语)](http://www.matematikk.org(挪威语)). 取自 2018 年 5 月 5 日.

- “Charles Hermite Quotes - 2 Science Quotes - Dictionary of Science Quotations and Scientist Quotes”. 取自 2015 年 9 月 12 日.

- “Abel has left mathematicians enough to keep them busy for 500 years”. 存档于 2013 年 8 月 8 日. 取自 2013 年 8 月 8 日.

- “Niels Abel”. 存档于 2015 年 5 月 9 日. 取自 2015 年 9 月 12 日.

- Stubhaug, Arild:《尼尔斯·亨里克·阿贝尔 – 补充条目》(NBL 文章)– Store norske leksikon.

- Skadberg, Gunnar A.:《家族与家园 2004》第五章,《教区牧师瑟伦·乔治·阿贝尔——数学家的父亲》,ISBN 82-90087-65-9.

- Myhre, Sigmar:《家族与家园 2009》第六章,《尼尔斯·亨里克·阿贝尔——出生地》,ISBN 978-82-90087-72-7.

- “Abel biography”. Groups.dcs.st-and.ac.uk. 取自 2011 年 7 月 12 日.

- Bruno, Leonard(1999).《数学与数学家:世界数学发现史》(第一卷:A-H). 密歇根州法明顿希尔斯:U•X•L 出版社. 第 3 页. ISBN 0-7876-3812-9.

- “Mémoire sur les équations algébriques où on démontre l'impossibilité de la résolution de l'équation générale du cinquième degré”. 存档于 2021 年 8 月 8 日. 取自 2015 年 7 月 28 日.

- “The Biography of Niels Henrik Abel: His last years”. 《阿贝尔奖官网》. 取自 2025 年 3 月 30 日.

- “Abel, Niels Henrik (1802–1829) — 来自 Eric Weisstein 的《科学传记世界》”. 取自 2015 年 9 月 12 日.

- “Abel, Niels Henrik”. Eric Weisstein 的《科学世界》. Wolfram Research. 取自 2017 年 1 月 27 日.

- 《启蒙时代百科全书》. Routledge 出版社. 2002 年. 第 562 页. ISBN 9781135959982. 取自 2017 年 1 月 27 日.

- Simmons, George Finlay(1992).《微积分的瑰宝》. 纽约:麦格劳·希尔. 第 177 页. ISBN 0-88385-561-5.

- Klein, Felix.《19 世纪数学的发展》. Math Sci Press, 1979 年,第 97 页.

7. 延伸阅读

- 利维奥,马里奥(2005 年).《无法被解出的方程》. 纽约:西蒙与舒斯特出版社. ISBN 0-7432-5821-5.

- 斯图布霍格,阿里尔德(2000 年).《尼尔斯·亨里克·阿贝尔与他的时代》. 理查德·R·戴利译. 施普林格出版社. ISBN 3-540-66834-9.

8. 外部链接

- 阿贝尔奖官网提供的 [阿贝尔传记与手稿资料](https://web.archive.org/web/20120325103107/http://www.abelprize.no/)(2012 年 3 月 25 日存档于互联网档案馆)

- O'Connor, John J.;Robertson, Edmund F.,《尼尔斯·亨里克·阿贝尔》,圣安德鲁斯大学《MacTutor 数学史档案》

- 《尼尔斯·亨里克·阿贝尔传记》

- Weisstein, Eric Wolfgang(编):“阿贝尔,尼尔斯·亨里克 (1802–1829)”,发表于《ScienceWorld》

- [数学家谱项目](https://www.mathgenealogy.org/)上的尼尔斯·亨里克·阿贝尔资料

- Convergence 网站上的《尼尔斯·亨里克·阿贝尔〈椭圆函数研究〉》英文翻译

- Convergence 网站上的《尼尔斯·亨里克·阿贝尔名言》(2006 年 2 月 12 日存档于互联网档案馆)

- 尼尔斯·亨里克·阿贝尔数学竞赛,即挪威数学奥林匹克竞赛

- 阿贝尔家族族谱

友情链接: 超理论坛 | ©小时科技 保留一切权利