萨特延德拉·纳特·玻色(Satyendra Nath Bose)(综述)

贡献者: 待更新

本文根据 CC-BY-SA 协议转载翻译自维基百科相关文章。

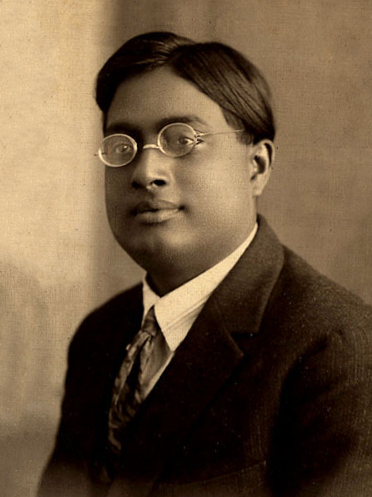

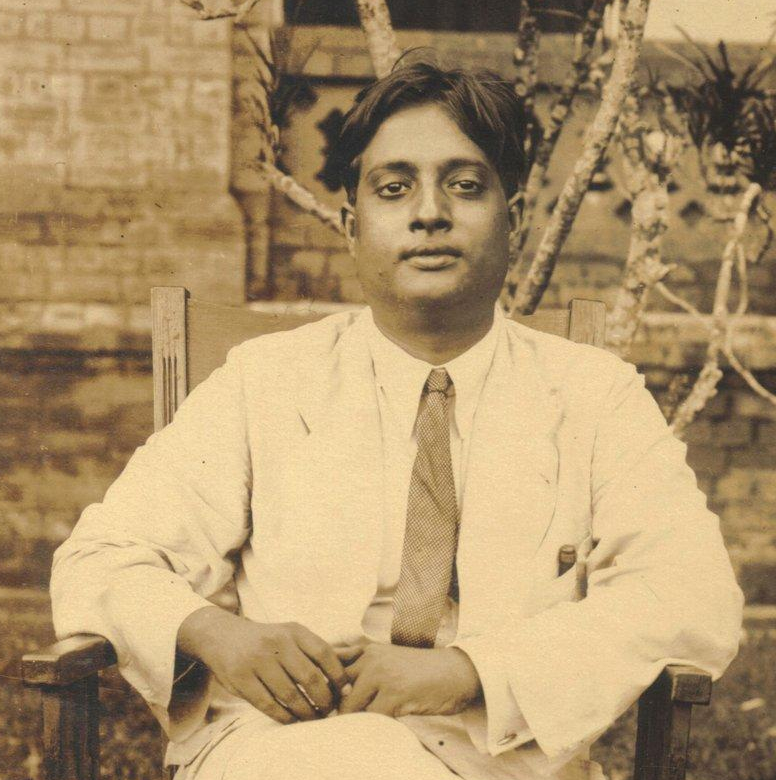

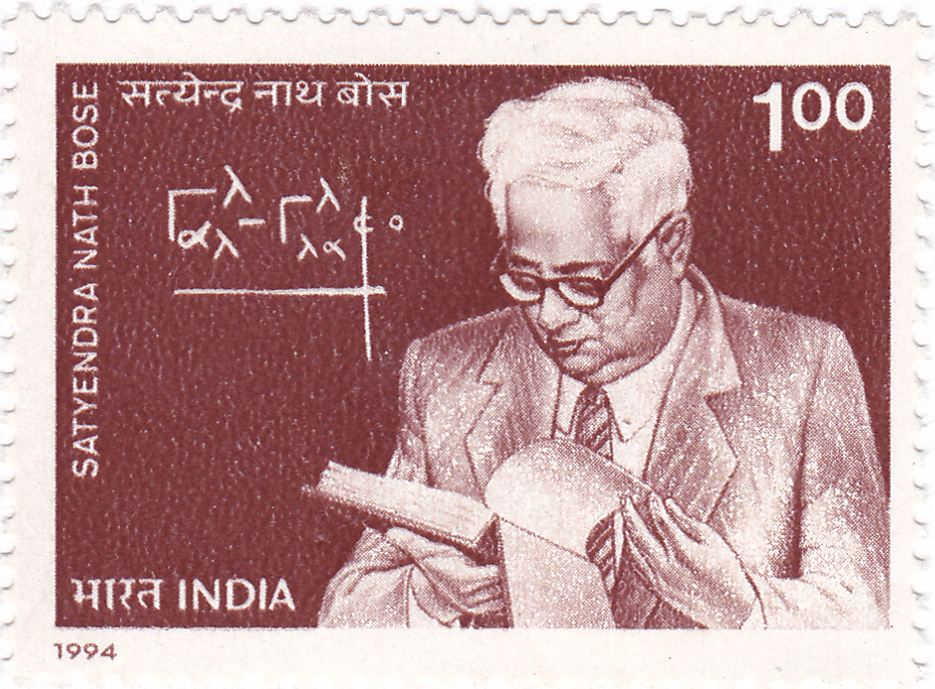

萨特延德拉·纳特·玻色(Satyendra Nath Bose,FRS,印度国会议员)\(^\text{[1]}\)(/ˈboʊs/;\(^\text{[4]}[a]\)1894 年 1 月 1 日-1974 年 2 月 4 日)是印度理论物理学家和数学家。他最著名的成就是在 20 世纪 20 年代初对量子力学的研究,奠定了玻色–爱因斯坦统计的基础,并发展出玻色–爱因斯坦凝聚态理论。他是英国皇家学会院士,并于 1954 年获得印度政府颁发的印度第二高平民荣誉——帕德玛·毗布尚奖。\(^\text{[5][6][7]}\)

遵循玻色统计的粒子被称为玻色子,这个名称是由保罗·狄拉克以玻色的名字命名的。\(^\text{[8][9]}\)

玻色是一位百科全书式的学者,兴趣广泛,涵盖物理、数学、化学、生物、矿物学、哲学、艺术、文学与音乐等多个领域。印度独立后,他参与了许多科研和技术发展委员会的工作。\(^\text{[10]}\)

1. 早年生活

玻色出生于加尔各答(今加尔各答市,Kolkata),是孟加拉卡雅斯特家庭中七个孩子中的长子。\(^\text{[11]}\) 他是家中唯一的儿子,之后还有六个妹妹。他的祖籍位于孟加拉省纳迪亚县的巴拉·贾古利亚村。

他五岁开始上学,就在家附近。后来家里搬到果阿巴甘地区,他进入 “新印度学校” 就读。在学业的最后一年,他转入 “印度教学校”。1909 年,他通过入学考试(即中学毕业考试,matriculation),并在成绩排名中位列第五。随后,他进入加尔各答的总督学院学习中级理科课程,他的老师包括贾加迪什·钱德拉·玻色、萨拉达·普拉萨纳·达斯以及普拉富拉·钱德拉·雷。玻色于 1913 年在总督学院获得混合数学专业的理学学士学位,并名列第一。之后,他进入由阿肖托什·穆克吉爵士新成立的理学院学习,并于 1915 年再次在混合数学专业的理学硕士(MSc)考试中获得第一名。他在硕士考试中的成绩在加尔各答大学的历史上创下了新的纪录,至今仍无人打破。\(^\text{[12]}\)

完成硕士学位后,玻色于 1916 年进入加尔各答大学理学院担任研究学者,开始研究相对论理论。那是科学进展史上一个令人振奋的时代。量子理论刚刚开始显现其轮廓,许多重要成果接连不断地涌现出来。\(^\text{[12]}\)

他的父亲苏伦德拉纳特·玻色在东印度铁路公司的工程部门工作。1914 年,年仅 20 岁的萨特延德拉·纳特·玻色与乌沙巴蒂·高希结婚,\(^\text{[3]}[13]\) 后者是加尔各答一位知名医生的 11 岁女儿。\(^\text{[14]}\) 他们共育有九个孩子,其中两人在幼年早逝。玻色于 1974 年去世时,留下了妻子、两个儿子和五个女儿。\(^\text{[12]}\)

作为一位语言通,玻色精通多种语言,如孟加拉语、英语、法语、德语和梵语,并熟悉丁尼生勋爵、拉宾德拉纳特·泰戈尔和迦梨陀娑的诗作。在欧洲,他以对希伯来文学和宗教的了解给东道主雅克琳·扎多克-卡恩留下了深刻印象。\(^\text{[15]}\) 他还会演奏伊斯拉吉(一种类似小提琴的印度乐器)。\(^\text{[16]}\) 此外,他积极参与创办夜校,这些学校后来被称为 “工人学院”。\(^\text{[7][17]}\)

2. 研究生涯

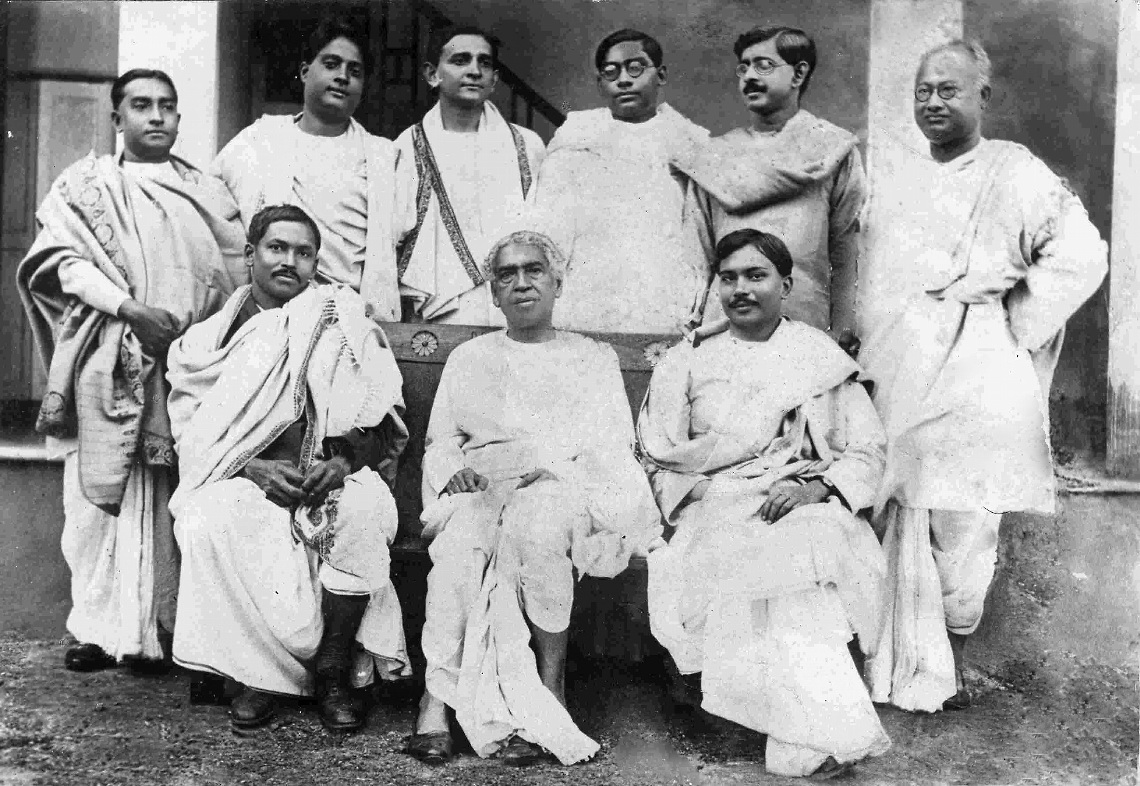

玻色曾就读于加尔各答的印度教学校,随后进入同样位于加尔各答的总督学院,并在两所学校的学习中都取得了最高分,而他的同班同学、后来的天体物理学家梅格纳德·萨哈则名列第二。\(^\text{[7]}\) 他师从贾加迪什·钱德拉·玻色、普拉富拉·钱德拉·雷和纳曼·夏尔玛等教师,这些老师激励他立志高远。从 1916 年到 1921 年,玻色在加尔各答大学附属的拉贾巴扎理学院的物理系担任讲师。1919 年,他与萨哈合作,基于德语和法语对爱因斯坦关于狭义与广义相对论原始论文的翻译,编写了第一本英文教材。

1921 年,萨特延德拉·纳特·玻色加入新成立的达卡大学(位于今孟加拉国)物理系,担任副教授。\(^\text{[18]}\) 玻色创建了多个全新的系别和实验室,用于教授硕士和荣誉学士课程,并讲授热力学以及詹姆斯·克拉克·麦克斯韦的电磁理论。\(^\text{[19]}\)

自 1918 年起,玻色与印度天体物理学家梅格纳德·萨哈一起在理论物理与纯数学领域发表了多篇论文。1924 年,玻色在达卡大学物理系任职期间,撰写了一篇论文,用一种新颖的方法对相同粒子的状态进行计数,在未引用任何经典物理前提的情况下推导出了普朗克量子辐射定律。这篇论文在奠定量子统计学这一重要分支中起到了开创性的作用。\(^\text{[20]}\)

虽然这篇论文最初未被期刊接收,玻色便直接将其寄给了身在德国的阿尔伯特·爱因斯坦。爱因斯坦意识到该论文的重要性,亲自将其翻译成德语,并代玻色将论文提交给《物理学杂志》发表。

由于这项成就获得认可,玻色得以前往欧洲,在多家 X 射线和晶体学实验室工作两年,并与路易·德布罗意、玛丽·居里及爱因斯坦本人共事。\(^\text{[7][21][23]}\)

玻色–爱因斯坦统计

在达卡大学一次关于辐射理论与紫外灾难的讲座中,\(^\text{[24]}\) 玻色试图向学生展示,当时的理论存在不足,因为它预测的结果与实验数据不符。

在解释这一差异的过程中,玻色首次提出:麦克斯韦–玻尔兹曼分布并不适用于微观粒子,因为在这种尺度下,由于海森堡不确定性原理引发的涨落将变得显著。因此,他强调应考虑在相空间中寻找粒子的概率,其中每个状态具有体积 $h^3$,并摒弃了粒子的确定位置与动量的观念。

玻色将这次讲座整理成一篇短文,题为《普朗克定律与光量子假说》,并附上一封信,将其寄给了阿尔伯特·爱因斯坦。\(^\text{[25]}\)

尊敬的先生:

冒昧将随附的文章寄上,恳请您审阅并赐教。我非常希望能知道您对它的看法。您将看到,我尝试在不依赖经典电动力学的前提下,推导出普朗克定律中的系数 $8\pi \nu^2/c^3$,仅假设相空间中最基本的元区域具有体积 $h^3$。

由于我德语水平有限,无法将此文翻译成德文。如果您认为这篇文章值得发表,倘若您能帮忙安排在《物理学杂志》上发表,我将不胜感激。虽然我与您素未谋面,但我在提出此请求时并不感到迟疑,因为我们都视您为师,虽然只能通过您的著作而受益。

不知您是否还记得,曾有人从加尔各答请求允许将您的相对论论文翻译成英文,您当时慷慨应允,那本书后来已出版。我正是翻译您有关广义相对论论文的那位人。

爱因斯坦认同玻色的观点,将玻色的论文《普朗克定律与光量子假说》翻译成德文,并于 1924 年以玻色的名义发表在《物理学杂志》上。\(^\text{[26]}\)

玻色的解释之所以能够得出准确的结果,是因为光子之间彼此不可区分,因此不能将两个具有相同能量的光子视为两个彼此可识别的不同光子。类比而言,如果在一个平行宇宙中,硬币像光子或其他玻色子那样行为,那么投出两个正面的概率将是三分之一(因为 “反-正” 和 “正-反” 应视为同一种情况)。

玻色的这一解释如今被称为玻色–爱因斯坦统计。玻色得出的这个结果奠定了量子统计的基础,尤其开创性地提出了 “粒子不可区分性” 这一全新的哲学概念,这一点得到了爱因斯坦和狄拉克的认可。\(^\text{[26]}\)

当爱因斯坦与玻色面对面会面时,他问玻色是否意识到自己发明了一种全新的统计方法,而玻色坦率地回答说他并不了解玻尔兹曼统计,因此没有意识到自己的计算方式不同。他对任何向他提出此问题的人都同样坦诚。

玻色–爱因斯坦凝聚态

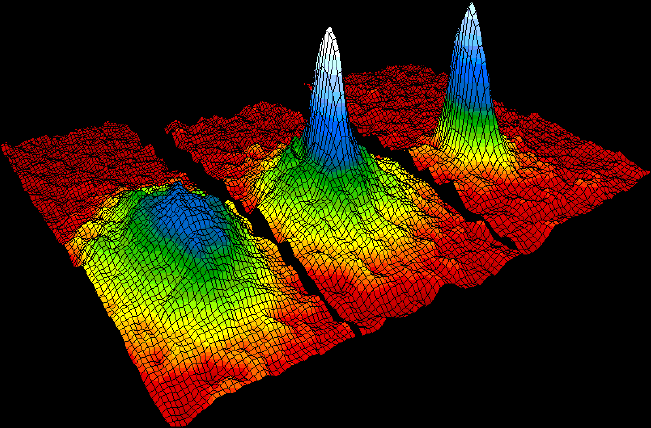

起初,爱因斯坦也没有意识到玻色的突破有多么根本性。在玻色之后发表的第一篇论文中,他像玻色一样,是因为这种新方法能得出正确结果而受到启发。但在他使用玻色方法撰写的第二篇论文中,爱因斯坦预测了玻色–爱因斯坦凝聚态(左图所示),此时他才开始意识到这个理论有多么深刻的变革性。他将其与波粒二象性相提并论,认为某些粒子并不完全像传统意义上的粒子那样行为。

玻色在将文章寄给爱因斯坦之前,曾经将其投稿至英国的《哲学杂志》,但被拒绝发表。至今仍不清楚拒稿的具体原因。。\(^\text{[28]}\)

爱因斯坦采纳了玻色的观点,并将其推广至原子体系。这最终导致了一个现象的预测,即后来的玻色–爱因斯坦凝聚态:一种由大量玻色子(具有整数自旋的粒子,以玻色命名)构成的高密度集合体。这一现象于 1995 年通过实验证实存在。

达卡

玻色在欧洲逗留一段时间后,于 1926 年返回达卡。由于他没有博士学位,按照当时的规定,他本不具备申请教授职位的资格,但爱因斯坦为他写了推荐信。最终,他被任命为达卡大学物理系主任。

他继续在达卡大学从事教学与指导研究工作,并一直担任该校理学院院长直到 1945 年。

玻色亲自设计了 X 射线晶体学实验室的设备。他建立了多个实验室和图书馆,使物理系成为研究中心,研究领域包括:X 射线光谱学、X 射线衍射、物质磁性、光谱学、无线电技术以及统一场论。他还与梅格纳德·萨哈共同发表了一篇关于真实气体状态方程的论文。

加尔各答

当印度分裂(1947 年)迫在眉睫时,玻色返回加尔各答(今称加尔各答,Kolkata),并在那里的大学任教直到 1956 年。他坚持要求每位学生使用本地材料和本地技术人员自行设计实验设备。退休后,他被授予名誉教授称号。\(^\text{[21][29][7]}\) 随后,他担任了位于圣地尼克坦的维诗瓦-巴拉特大学的校长。他之后回到加尔各答大学继续从事核物理研究,并完成早年在有机化学方面的研究工作。此后几年,他还从事应用研究,如在巴克雷什瓦尔温泉中提取氦气的实验。\(^\text{[30]}\)

其他领域

除了物理学之外,玻色还在生物技术和文学(包括孟加拉语和英语)方面开展研究。他还涉猎化学、地质学、动物学、人类学、工程学以及其他科学领域。作为一位孟加拉人,他投入大量时间推广孟加拉语作为教学语言,将科学论文翻译成孟加拉语,并积极推动本地区的发展。\(^\text{[22][31][6]}\)

3. 荣誉

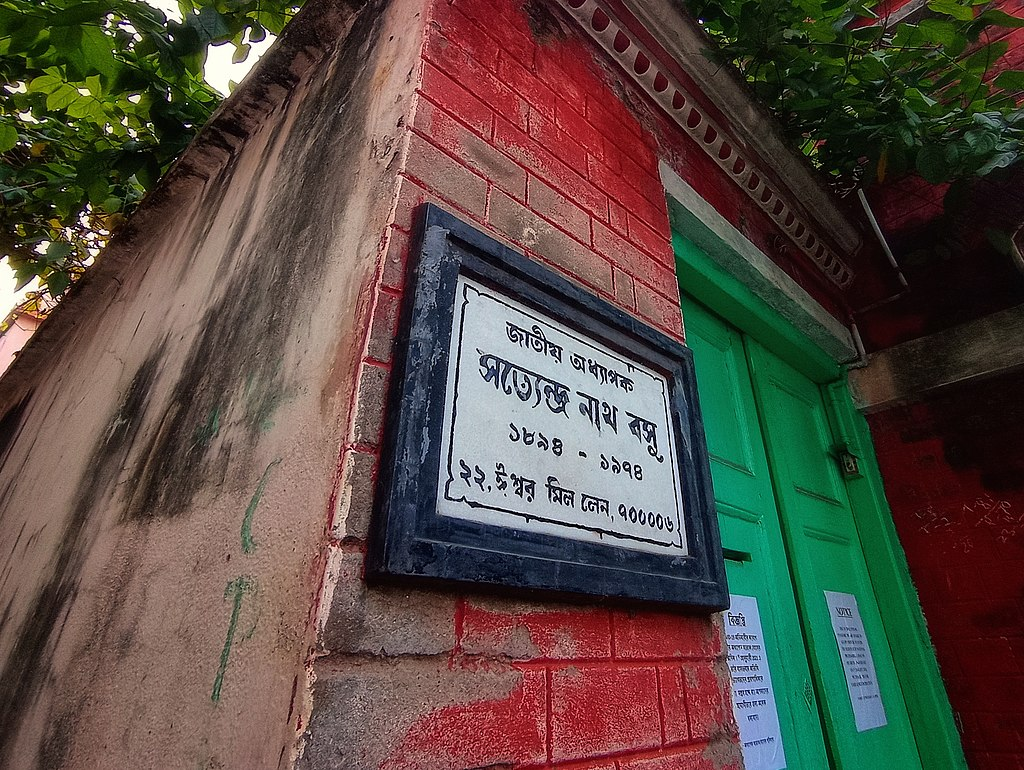

1937 年,拉宾德拉纳特·泰戈尔将他唯一一本关于科学的著作《世界概观》献给萨特延德拉·纳特·玻色。1954 年,玻色被印度政府授予国家第二高平民荣誉——帕德玛·毗布尚奖。1959 年,他被任命为国家教授,这是印度学者所能获得的最高荣誉,他在这一职位上任职达 15 年。

1986 年,印度政府通过议会立法,在加尔各答盐湖城建立了玻色国家基础科学研究中心。\(^\text{[32][33]}\)

玻色曾担任新成立的科学与工业研究委员会的顾问;他是印度物理学会和国家科学研究院的主席,并被选为印度科学大会的大会主席。他还曾任印度统计研究所的副主席和主席。1958 年,他当选为英国皇家学会会士。此外,他还曾被提名为印度联邦院议员。

帕尔塔·戈什曾指出:\(^\text{[7]}\)

玻色的工作处于普朗克、玻尔和爱因斯坦的 “旧量子论” 与薛定谔、海森堡、玻恩、狄拉克等人的 “新量子力学” 之间的过渡阶段。

诺贝尔奖提名

玻色曾因其在玻色–爱因斯坦统计和统一场论方面的贡献,被以下学者提名诺贝尔物理学奖:K. 班纳吉(K. Banerjee,1956 年)、D.S. 科塔里(D.S. Kothari,1959 年)、S.N. 巴格奇(S.N. Bagchi,1962 年)以及 A.K. 达塔(A.K. Dutta,1962 年)。

1956 年 1 月 12 日,阿拉哈巴德大学物理系主任班纳吉在写给诺贝尔委员会的信中如此评价: “(1) 他(玻色)通过发展以他命名的玻色统计,在物理学上作出了非常杰出的贡献。近年来,这种统计在基本粒子的分类中显示出极其重要的作用,并对核物理的发展起到了巨大推动作用。 (2) 从 1953 年至今,他在爱因斯坦的统一场论问题上做出了若干具有深远意义的重要贡献。”

诺贝尔委员会请专家奥斯卡·克莱因对玻色的工作进行了评估,克莱因认为玻色的研究不具备获得诺贝尔奖的资格。\(^\text{[34][35][36]}\)

4. 遗产与影响

粒子物理学中一类基本的亚原子粒子被称为玻色子,由保罗·狄拉克以萨特延德拉·纳特·玻色的名字命名,以纪念他对科学的杰出贡献。\(^\text{[37][38]}\)

苏联诺贝尔奖得主列夫·朗道曾列出一个物理学家的名字清单,并按照对科学的贡献将其按对数刻度从 1 到 5 分级。阿尔伯特·爱因斯坦被列为 0.5 级。朗道将 1 级授予玻色,与量子力学的奠基人如尼尔斯·玻尔、维尔纳·海森堡、保罗·狄拉克、埃尔温·薛定谔等人并列。朗道最初将自己评为 2.5 级,后来升为 2 级。\(^\text{[39][40]}\)

尽管已有七项诺贝尔奖授予与玻色的思想有关的研究成果,包括玻色子、玻色–爱因斯坦统计和玻色–爱因斯坦凝聚态,但玻色本人始终未曾获得诺贝尔奖。

在他的著作《科学的锋芒》中,物理学家贾扬特·纳利卡尔指出:

玻色在粒子统计方面的工作(约 1922 年),澄清了光子(即封闭空间中的光粒子)的行为,并为遵循量子理论规律的微观系统的统计理论开辟了新思路,这是 20 世纪印度科学的十大成就之一,其成就足以被视为诺贝尔奖等级。\(^\text{[41]}\)

当玻色本人被问及这个问题时,他回答说:“我已经得到了我应得的所有认可。”\(^\text{[42]}\)

孟加拉国拉杰沙希大学的一栋主要教学楼——第一科学楼,也以玻色的名字命名以示纪念。

2022 年 6 月 4 日,谷歌在首页推出涂鸦纪念玻色——以纪念他将自己成果寄给爱因斯坦的 98 周年。\(^\text{[43][44][45]}\)

5. 著作(选录)

- Bose(1924),《普朗克定律与光量子假说》,发表于 *Zeitschrift für Physik*(德文),第 26 卷第 1 期,第 178–181 页,Bibcode: 1924ZPhy...26..178B,doi:10.1007/BF01327326,S2CID: 186235974。

6. 注释

a. 英语发音来源于印地-乌尔都语:[səˈtjeːndrə ˈnaːtʰ ˈboːs];孟加拉语发音为:[ʃotːendronatʰ boʃu]。

7. 参考文献

- Mehra, J.(1975),“萨特延德拉·纳特·玻色:1894 年 1 月 1 日 – 1974 年 2 月 4 日”(*Satyendra Nath Bose 1 January 1894 – 4 February 1974*),《英国皇家学会会士传记回忆录》,第 21 卷,第 116–126 页。doi:10.1098/rsbm.1975.0002,S2CID: 72507392。

- “萨特延德拉·纳特·玻色——孟加拉物理学家”,《大英百科全书》,原始页面于 2023 年 6 月 3 日存档,访问时间:2015 年 12 月 5 日。

- “S.N. 玻色传记项目”,2012 年 7 月,原始页面于 2017 年 10 月 17 日存档,访问时间:2015 年 7 月 24 日。

- “Bose, Satyendra Nath”,《Lexico 英国英语词典》,牛津大学出版社,原始页面于 2021 年 7 月 18 日存档。

- Wali, 2009 年版,第 xv、xxxiv 页。

- Barran, Michel,“玻色,萨特延德拉纳特(1894–1974)”,载于《科学世界》(Science World,人物传记),Wolfram,原始页面于 2018 年 8 月 1 日存档,访问时间:2006 年 1 月 24 日。

- Mahanti, Dr. Subodh,“萨特延德拉·纳特·玻色:量子统计的创造者”,刊于 Vigyan Prasar,原始页面于 2016 年 4 月 10 日存档,访问时间:2012 年 2 月 1 日。

- Farmelo, Graham,《最奇怪的人》,关于狄拉克 1945 年 12 月 6 日在巴黎 “发现宫” 发表的《原子理论的发展》讲座的注释,英国国家档案馆狄拉克文献,p. 331,注释 64,编号:BW83/2/257889。

- Miller, Sean(2013 年 3 月 18 日),《被串联起来:弦理论作为科学想象的文化资本》,密歇根大学出版社,第 63 页。ISBN 978-0-472-11866-3。

- Wali, 2009 年版,第 xl 页。

- Santimay Chatterjee;Enakshi Chattopadhyay(1987),《萨特延德拉·纳特·玻色》,国家图书信托,第 10 页,ISBN 978-81-237-0492-0,OCLC 857799092,OL 13132713M,Wikidata Q125628281。 书中写道:“萨特延德拉·纳特于 1894 年 1 月 1 日出生在加尔各答的一个高种姓卡雅斯特家庭中,其家族已有两代人接受过英式教育。”

- Kamble, Dr. V.B.(2002 年 1 月),“Vigyan Prasar”,原始页面于 2016 年 3 月 4 日存档,访问时间:2006 年 12 月 10 日。

- Wali,2009 年版,第 xvii 页。

- Masters, Barry R.(2013 年 4 月),“萨特延德拉·纳特·玻色与玻色–爱因斯坦统计”(PDF),《光学与光子学新闻》,第 24 卷第 4 期,第 41 页,Bibcode: 2013OptPN..24...40M,doi:10.1364/OPN.24.4.000040。PDF 文档原始页面于 2016 年 4 月 14 日存档,访问时间:2015 年 12 月 17 日。

- Wali,2009 年版,第 454–455 页。

- “Vigyan Prasar – SC Bose”,来源:[www.vigyanprasar.gov.in,印度政府,原始页面于 2016 年 4 月 10 日存档,访问时间:2017 年 6 月 14 日。](http://www.vigyanprasar.gov.in,印度政府,原始页面于 2016 年 4 月 10 日存档,访问时间:2017 年 6 月 14 日。)

- Wali,2009 年版,第 xvi 页。

- Md Mahbub Murshed(2012),条目 “Satyendra Nath Bose”,收录于 Sirajul Islam 和 Ahmed A. Jamal 主编的《孟加拉百科全书:国家版》(Banglapedia: National Encyclopedia of Bangladesh,第二版),孟加拉学会(Asiatic Society of Bangladesh),原始页面于 2019 年 1 月 7 日存档,访问时间:2016 年 7 月 6 日。

- Wali,2009 年版,第 xvii、xviii、xx 页。

- Bose, S. N.(1994),《普朗克定律与光量子假说》(PDF),发表于《天体物理与天文学杂志》,第 15 卷,第 3–7 页,Bibcode: 1994JApA...15....3B,doi:10.1007/BF03010400,S2CID: 121808581。PDF 原文于 2021 年 10 月 11 日存档,访问时间:2018 年 2 月 2 日。

- Shanbhag, M. R.,“科学家”,收录于 “人物” 栏目,Calcutta Web 网站,原始页面于 2002 年 8 月 2 日存档。

- O'Connor, J. J.; Robertson, E. F.(2003 年 10 月),“萨特延德拉纳特·玻色”,收录于英国圣安德鲁斯大学的《麦克图尔数学史档案》,原始页面于 2015 年 9 月 18 日存档,访问时间:2012 年 2 月 1 日。

- Wali,2009 年版,第 xx–xxiii 页。

- Shanbhag, M. R.,“萨特延德拉·纳特·玻色(1894 年 1 月 1 日 – 1974 年 2 月 4 日)”,印度统计研究所(Indian Statistical Institute),原始页面于 2012 年 5 月 28 日存档,访问时间:2012 年 2 月 1 日。

- Venkataraman, G(1992),《玻色及其统计》,大学出版社,第 14 页,ISBN 978-81-7371-036-0。

- Wali,2009 年版,第 414 页。

- “量子物理;玻色–爱因斯坦凝聚态”,美国国家标准与技术研究院(NIST)图像库,2006 年 3 月 11 日,原始页面于 2012 年 5 月 16 日存档,访问时间:2012 年 4 月 12 日。

- A. Douglas Stone,《印度彗星》,收录于《爱因斯坦与量子》一书第 24 章,普林斯顿大学出版社,2013 年,新泽西州普林斯顿。

- Wali,2009 年版,第 xxx、xxiv 页。

- Wali,2009 年版,第 xxxvi、xxxviii 页。

- Wali,2009 年版,第 xxiv、xxxix 页。

- Wali,2009 年版,第 xxxiv、xxxviii 页。

- Ghose, Partha(2012 年 1 月 3 日),《原初的远见》,刊于《电讯报》(The Telegraph,观点栏目),印度,原始页面于 2014 年 2 月 25 日存档。

- Singh, Rajinder(2016),《印度的诺贝尔奖提名人及被提名人:提名实践与地理分布》,德国亚琛:Shaker 出版社,第 26–27 页,ISBN 978-3-8440-4315-0。

- Singh, Rajinder(2016),《诺贝尔奖与印度精英》,德国亚琛:Shaker Verlag,第 24–25 页,ISBN 978-3-8440-4429-4。

- Singh, Rajinder(2016),《化学与物理诺贝尔奖——印度的贡献》,Shaker Verlag 出版社,德国亚琛。ISBN 978-3-8440-4669-4。

- Daigle, Katy(2012 年 7 月 10 日),“印度:别只谈希格斯,我们来谈谈玻色子”,美联社新闻(AP News),原始页面于 2019 年 3 月 16 日存档,访问时间:2012 年 7 月 10 日。

- Bal, Hartosh Singh(2012 年 9 月 19 日),“玻色子中的玻色”,《纽约时报》博客,原始页面于 2012 年 9 月 22 日存档,访问时间:2012 年 9 月 21 日。

- “新一代爱因斯坦需要积极环境与独立精神”(PDF),2006 年 11 月。

- Montaner, Jordi(2010 年 5 月 5 日),“当年还是学生的朗道竟敢在讲座中纠正爱因斯坦:列夫·P·皮塔耶夫斯基的回忆”,原始页面于 2013 年 11 月 9 日存档。

- Narlikar, Jayant V(2003),《科学的锋芒:从吠陀时代到现代的印度科学家》,企鹅出版社,第 127 页,ISBN 978-0-14-303028-7。纳利卡尔认为其他达到诺贝尔奖水准的 20 世纪印度科学家包括:斯里尼瓦瑟·拉马努金、钱德拉塞卡拉·文卡塔·拉曼和梅格·纳德·萨哈。

- Alikhan, Anvar(2012 年 7 月 16 日),《拥挤领域中的火花》,《Outlook India》,原始页面于 2012 年 7 月 9 日存档,访问时间:2012 年 7 月 10 日。

- “Google 涂鸦:বিশ্ব মঞ্চে শ্রেষ্ঠ শিরোপা! বিজ্ঞানী Satyendra Nath Bose-কে সম্মান গুগলের”(意为:“Google 向科学家萨特延德拉·纳特·玻色致敬,授予他世界舞台上的至高荣誉!”),《孟加拉纪事报》(The Bengali Chronicle,孟加拉语),2022 年 6 月 4 日,原始页面于 2022 年 8 月 10 日存档,访问时间:2022 年 8 月 10 日。

- “致敬萨特延德拉·纳特·玻色”,[www.google.com,原始页面于 2022 年 6 月 11 日存档,访问时间:2022 年 6 月 4 日。](http://www.google.com,原始页面于 2022 年 6 月 11 日存档,访问时间:2022 年 6 月 4 日。)

- “萨特延德拉·纳特·玻色:Google 用特别涂鸦向这位印度物理学家致敬”,NDTV.com,原始页面于 2022 年 6 月 16 日存档,访问时间:2022 年 6 月 4 日。

8. 外部链接

- 可在互联网档案馆查阅萨特延德拉·纳特·玻色的著作或相关资料

- 《大英百科全书》中的萨特延德拉·纳特·玻色词条

- Pais, Abraham(1982),《主极其微妙……:阿尔伯特·爱因斯坦的科学与人生》,牛津与纽约:牛津大学出版社,第 423–434 页,ISBN 978-0-19-853907-0。

- Saha;Srivastava,《热学与热力学》

- Pitaevskii, Lev;Stringari, Sandro(2003),《玻色–爱因斯坦凝聚》,牛津:克拉伦登出版社

- Wali, Kameshwar C(2009),《萨特延德拉·纳特·玻色:他的生平与时代(选集与评注)》(,新加坡:World Scientific 出版社,ISBN 978-981-279-070-5

- O'Connor, John J.; Robertson, Edmund F., “萨特延德拉·纳特·玻色”,载于圣安德鲁斯大学的《麦克图尔数学史档案》

- 《玻色子——如鸟群共翔共鸣》,Vigyan Prasar(印度),2002 年 1 月(玻色与玻色–爱因斯坦凝聚的传记介绍)

- S.N. 玻色学者项目(,威斯康星大学,2023 年 4 月 25 日

- 《量子印度人》:关于玻色、拉曼和萨哈的纪录片,由 Raja Choudhury 执导,PSBT 与印度外交部公共外交部门联合制作,在 YouTube 可观看

友情链接: 超理论坛 | ©小时科技 保留一切权利