约翰·惠勒(John Archibald Wheeler)(综述)

贡献者: 待更新

本文根据 CC-BY-SA 协议转载翻译自维基百科 相关文章。

约翰·阿奇博尔德·惠勒(John Archibald Wheeler,1911 年 7 月 9 日-2008 年 4 月 13 日)是美国理论物理学家。他在二战后基本上推动了美国对广义相对论研究兴趣的复兴。惠勒还曾与尼尔斯·玻尔合作,解释了核裂变的基本原理。他与格雷戈里·布赖特共同提出了 “布赖特–惠勒过程” 的概念。他最广为人知的成就是推广了 “黑洞” 这一术语,\(^\text{[1]}\) 用以描述在 20 世纪早期就已被预测会因引力坍缩形成的天体,并且他还创造了 “量子泡沫”“中子慢化剂”“虫洞” 和 “从比特中产生物质” 等术语,\(^\text{[2]}\) 并提出了 “一电子宇宙” 假说。斯蒂芬·霍金称惠勒为 “黑洞故事的英雄”。\(^\text{[3]}\)

惠勒在 21 岁时于约翰斯·霍普金斯大学获得博士学位,导师是卡尔·赫茨费尔德。随后,他在国家研究委员会奖学金支持下,师从格雷戈里·布赖特(和尼尔斯·玻尔(学习。1939 年,他与玻尔合作,利用液滴模型解释核裂变机制,并发表了一系列论文。二战期间,他在芝加哥的曼哈顿计划冶金实验室工作,帮助设计核反应堆;之后又前往华盛顿州里奇兰的汉福德基地,协助杜邦公司建造核反应堆。战争结束后,他回到普林斯顿任教,但在 1950 年代初再次进入政府体系,参与氢弹的设计与建造。他和爱德华·泰勒是热核武器的主要平民倡导者。\(^\text{[4]}\)

惠勒的大部分职业生涯都在普林斯顿大学物理系度过,他于 1938 年加入该校,并一直任职至 1976 年。在普林斯顿任教期间,他指导了 46 名博士生,是指导博士生数量最多的物理教授。

65 岁时,惠勒离开普林斯顿大学。1976 年,他被任命为德克萨斯大学奥斯汀分校理论物理中心主任,并一直任职至 1986 年退休,随后成为名誉教授。

1. 早年与教育

约翰·阿奇博尔德·惠勒于 1911 年 7 月 9 日出生在佛罗里达州杰克逊维尔,父母是图书馆员约瑟夫·L·惠勒和梅布尔·阿奇博尔德(Mabel Archibald,昵称 Archie)惠勒。\(^\text{[5]}\) 他是四个孩子中最年长的一个。他的弟弟约瑟夫获得了布朗大学的博士学位和哥伦比亚大学的图书馆学硕士学位;弟弟罗伯特在哈佛大学获得地质学博士学位,并在多家石油公司及多所大学担任地质学家;妹妹玛丽在丹佛大学学习图书馆学,后成为一名图书馆员。\(^\text{[6]}\) 他们在俄亥俄州扬斯敦长大,但在 1921 至 1922 年间曾在佛蒙特州本森的农场居住一年,惠勒曾在那里的一所单间教室学校上学。回到扬斯敦后,他进入了雷恩高中学习。\(^\text{[7]}\)

1926 年从巴尔的摩城市学院高中毕业后,\(^\text{[8]}\) 惠勒凭借马里兰州提供的奖学金进入约翰斯·霍普金斯大学。\(^\text{[9]}\)1930 年,他在美国国家标准局暑期工作期间发表了第一篇科学论文。\(^\text{[10]}\)1933 年,他获得博士学位。他在导师卡尔·赫兹费尔德的指导下完成的论文题目是《氦的色散与吸收理论》。\(^\text{[11]}\) 他获得了国家研究委员会奖学金,并于 1933 至 1934 年在纽约大学师从格雷戈里·布赖特学习,\(^\text{[12]}\) 随后于 1934 至 1935 年前往哥本哈根师从尼尔斯·玻尔学习。\(^\text{[13]}\) 在 1934 年发表的一篇论文中,布赖特和惠勒提出了 “布赖特–惠勒过程”,即光子可能转化为物质(电子–正电子对)的机制。\(^\text{[9][14]}\)

2. 早期职业生涯

1937 年,北卡罗来纳大学教堂山分校聘请惠勒担任副教授,但他希望能与粒子物理领域的专家有更密切的合作。\(^\text{[15]}\)1938 年,他拒绝了约翰斯·霍普金斯大学提供的副教授职位,选择了普林斯顿大学的助理教授职位。虽然职位较低,但他认为正在扩充物理系的普林斯顿是更好的职业选择。\(^\text{[16]}\) 他一直在普林斯顿任教至 1976 年。\(^\text{[17]}\)

在 1937 年的论文《用共振组结构方法对光核的数学描述》中,惠勒提出了 S 矩阵(scattering matrix,散射矩阵)的概念,即 “一个连接任意特解积分方程渐近行为与标准形式解渐近行为的酉矩阵”。[18][19] 虽然惠勒本人并未继续深入发展这一概念,但在 1940 年代,维尔纳·海森堡将 S 矩阵理论发展成为粒子物理中的重要工具。\(^\text{[18]}\)

1938 年,惠勒与爱德华·泰勒一起研究玻尔的原子核液滴模型;\(^\text{[20]}\) 他们在纽约举行的美国物理学会会议上展示了研究成果。惠勒在教堂山的研究生凯瑟琳·韦也在会上展示了论文,并在后续文章中详细说明了液滴模型在某些条件下的不稳定性。由于液滴模型本身的局限性,他们都错过了预言核裂变的机会。[21][22] 1939 年,玻尔将莉泽·迈特纳和奥托·弗里施发现核裂变的消息带到美国。玻尔告诉了莱昂·罗森菲尔德,由他告知惠勒。\(^\text{[16]}\)

随后,玻尔与惠勒开始合作,利用液滴模型来解释核裂变的机制。\(^\text{[23]}\) 随着实验物理学家对核裂变的研究,他们发现了一些令人困惑的实验结果。乔治·普拉兹克(George Placzek)曾询问玻尔为何铀在快中子和慢中子作用下都能发生裂变。在与惠勒一同去开会的路上,玻尔突然意识到:在低能量下引发裂变的是铀-235 同位素,而在高能量下发生裂变的主要是丰度更高的铀-238 同位素。\(^\text{[24]}\) 他们随后又合作撰写了两篇关于裂变的论文。\(^\text{[25][26]}\) 他们的第一篇论文发表于 1939 年 9 月 1 日的《物理评论》,就在德国入侵波兰、第二次世界大战爆发的当天。\(^\text{[27]}\)

1940 年,惠勒考虑到正电子是向后穿越时间的电子这一观点,提出了 “一电子宇宙” 假说):宇宙中实际上只有一个电子,在时间中来回穿梭。他的研究生理查德·费曼(起初难以相信这一观点,但正电子是向后穿越时间的电子这一想法引起了费曼的兴趣,费曼后来在其费曼图中融入了时间可逆性的概念。\(^\text{[28]}\)

3. 核武器

曼哈顿计划

在日本轰炸珍珠港并将美国卷入第二次世界大战后不久,亚瑟·康普顿请求惠勒加入位于芝加哥大学的曼哈顿计划冶金实验室,惠勒接受了请求,并于 1942 年 1 月前往芝加哥。\(^\text{[27]}\) 他加入了尤金·维格纳的团队,参与核反应堆设计研究。\(^\text{[29]}\) 他与罗伯特·F·克里斯蒂合作撰写了题为《溶液中纯裂变材料的链式反应》的论文,这对钚的提纯过程具有重要意义。\(^\text{[30]}\) 该论文于 1955 年 12 月解密。\(^\text{[31]}\) 他为 “中子慢化剂” 这一术语命名,用以取代恩里科·费米原先使用的 “slower downer”。\(^\text{[32][33]}\)

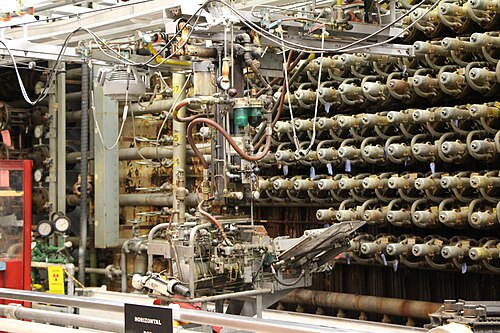

在美国陆军工兵部接管曼哈顿计划后,他们将核反应堆的详细设计和建造任务交给了杜邦公司。\(^\text{[34]}\) 惠勒加入了杜邦的设计团队。\(^\text{[35]}\) 他与杜邦工程师紧密合作,在芝加哥和杜邦总部所在地特拉华州威尔明顿之间频繁往返。1943 年 3 月,他将家人搬到了威尔明顿。\(^\text{[36]}\) 杜邦的任务不仅是建造核反应堆,还要在华盛顿州汉福德基地建造一个完整的钚生产综合设施。\(^\text{[37]}\) 随着项目推进,1944 年 7 月,惠勒再次搬家,将家人迁往华盛顿州里奇兰,在那里他在被称为 “300 区” 的科研大楼工作。[30][36]

早在汉福德基地于 1944 年 9 月 15 日启动三座反应堆中的第一座 B 反应堆之前,惠勒就已经担心某些核裂变产物可能会成为 “核毒物”,它们的积累会通过吸收大量链式反应所需的热中子而阻碍持续的核链式反应。\(^\text{[38]}\) 在 1942 年 4 月的一份报告中,他预测只要没有裂变产物的中子俘获截面超过 100,000 巴恩,反应性的降低不会超过百分之一。\(^\text{[39]}\) 当反应堆在运行中意外停堆,又在大约 15 小时后意外重新启动时,他怀疑是半衰期为 6.6 小时的碘-135 及其衰变产物、半衰期为 9.2 小时的氙-135 造成了问题。事实证明,氙-135 的中子俘获截面远超过两百万巴恩。最终通过增加额外的燃料棒来烧尽这些 “毒物” 解决了这一问题。\(^\text{[40]}\)

惠勒参与曼哈顿计划还有个人原因。他在意大利参战的弟弟乔曾给他寄来一张明信片,简单写着:“快点。”\(^\text{[41]}\) 然而一切已为时已晚:乔在 1944 年 10 月战死。\(^\text{[40]}\) 惠勒后来写道:“我们当时离创造出结束战争的核武器如此接近。我当时无法停止思考,直到今天也未曾停止思考,战争本可能在 1944 年 10 月就结束。” 乔去世时留下了遗孀和年幼的女儿玛丽·乔,她后来嫁给了物理学家詹姆斯·哈特尔。\(^\text{[42]}\)

氢弹

1945 年 8 月,惠勒和家人返回普林斯顿,恢复了他的学术生涯。\(^\text{[43]}\) 他与理查德·费曼合作,探索了仅用粒子而非场来描述物理学的可能性,并与杰米·蒂奥姆诺一起对μ介子进行了理论研究,\(^\text{[44]}\) 发表了一系列相关论文,\(^\text{[45][46]}\) 包括在 1949 年与蒂奥姆诺共同发表的一篇论文中提出的 “蒂奥姆诺三角”,用于关联不同形式的放射性衰变。\(^\text{[47]}\) 他还提出使用μ介子作为核探针。这篇论文在 1949 年写成并在小范围内传播,但直到 1953 年才发表,\(^\text{[48]}\) 从而引发了一系列关于μ介子发射的张辐射的测量研究。μ介子是宇宙射线的组成部分,惠勒因此成为普林斯顿大学宇宙射线实验室的创始人及首任主任,该实验室于 1948 年获得海军研究办公室 37.5 万美元的资助。\(^\text{[49]}\)1946 年,惠勒获得了古根海姆奖学金,\(^\text{[50]}\) 使他能够在 1949 至 1950 学年期间前往巴黎访学。\(^\text{[51]}\)

1949 年,苏联引爆 “乔一号” 原子弹,引发了由泰勒领导的美国全力推进更强大氢弹研发的回应行动。普林斯顿物理系主任亨利·D·史密斯邀请惠勒加入该项目。当时大多数物理学家和惠勒一样,正试图恢复因战争中断的学术生涯,不愿再次被打断;另一些人则出于道德原因反对参与。\(^\text{[52]}\) 同意参与的包括埃米尔·科诺平斯基、马歇尔·罗森布卢斯、洛塔尔·诺德海姆和查尔斯·克里奇菲尔德,但洛斯阿拉莫斯实验室也已由诺里斯·布拉德伯里领导,汇聚了一批经验丰富的核武器物理学家。\(^\text{[53][54]}\) 惠勒在与玻尔的一次谈话后同意前往洛斯阿拉莫斯。\(^\text{[52]}\) 他在普林斯顿的两名研究生肯·福特和约翰·托尔也加入了他。\(^\text{[55]}\)

在洛斯阿拉莫斯,惠勒和家人搬进了 “浴缸巷” 上的一所房子,战争期间这里曾是罗伯特·奥本海默及其家人的住所。\(^\text{[56]}\)1950 年时,美国尚无可行的氢弹设计。斯坦尼斯瓦夫·乌拉姆等人的计算表明泰勒的 “经典超级” 方案无法实现。泰勒和惠勒共同提出了一种新设计,被称为 “闹钟” 方案,但它并非真正的热核武器。直到 1951 年 1 月,乌拉姆才提出了可行的氢弹设计。\(^\text{[57]}\)

1951 年,惠勒获得布拉德伯里的许可,在普林斯顿设立了洛斯阿拉莫斯实验室分部,即 “物质之角计划”,分为两个部分:由莱曼·斯皮策领导的 “物质之角 S”(Matterhorn S,S 代表恒星器 Stellarator,术语由惠勒创造)研究核聚变作为能源的可能性;由惠勒领导的 “物质之角 B”(Matterhorn B,B 代表炸弹 Bomb)从事核武器研究。由于高级科学家对此计划缺乏兴趣并保持距离,惠勒主要招募年轻的研究生和博士后加入团队。\(^\text{[58]}\)“物质之角 B” 的努力最终在 1952 年 11 月 1 日太平洋埃内韦塔克环礁成功进行的 “常春藤迈克” 核试验中获得了成果,[59][58] 惠勒亲眼见证了此次试验。“常春藤迈克” 氢弹装置 “香肠” 的当量约为 1040 万吨 TNT(44 拍焦耳),比 “物质之角 B” 团队的预测高出约 30%。\(^\text{[60]}\)

1953 年 1 月,惠勒在一次夜间火车旅行中丢失了一份关于锂-6 和氢弹设计的高度机密文件,导致安全事故,\(^\text{[61][62]}\) 并因此受到正式训诫。\(^\text{[63]}\)

“物质之角 B” 项目随后被终止,但 “物质之角 S” 得以继续并发展为今天的普林斯顿等离子体物理实验室。\(^\text{[58]}\)

4. 晚期学术生涯

在结束 “物质之角计划” 工作后,惠勒重返学术界。1955 年的一篇论文中,他在理论上研究了 “几子” 的概念,即由其自身场的引力约束在有限区域内的电磁波或引力波。他创造了 “geon” 这一词,用以表示 “引力-电磁实体” 的缩写。\(^\text{[64]}\) 他发现,最小的几子是一个与太阳体积相当但质量高出数百万倍的环面结构。他后来证明几子是不稳定的,即使形成也会迅速自我瓦解。\(^\text{[65]}\)

几何动力学

20 世纪 50 年代期间,惠勒提出了 “几何动力学” 理论,旨在将引力、电磁力等所有物理现象在物理和本体论上还原为曲率时空的几何属性。他在 1957 年和 1961 年发表了相关研究成果。\(^\text{[66][67]}\) 惠勒设想宇宙结构是一个充满量子涨落的混沌亚原子领域,他将其称为 “量子泡沫”。\(^\text{[64][68]}\)

广义相对论

广义相对论曾被认为是物理学中一个较不受尊敬的领域,因为它与实验脱节。惠勒是其复兴的关键人物,他在普林斯顿领导了这一学派,而丹尼斯·威廉·斯基阿马和雅科夫·鲍里索维奇·泽尔多维奇分别在剑桥大学和莫斯科大学发展了这一学科。在广义相对论的黄金时代,惠勒及其学生为这一领域做出了重要贡献。\(^\text{[69]}\)

在 1957 年研究爱因斯坦广义相对论的数学扩展时,惠勒引入了 “虫洞” 这一概念及其术语,用来描述时空中的假想 “隧道”。玻尔问它们是否稳定,惠勒的进一步研究表明,虫洞并不稳定。\(^\text{[70][71]}\) 他在广义相对论领域的研究包括引力坍缩理论。他在 1967 年于美国宇航局戈达德空间研究所做报告时首次使用了 “黑洞” 这一术语,\(^\text{[72]}\) 尽管该术语在这一年代早些时候已有使用。\(^\text{[a]}\) 惠勒表示,这个术语是在一次讲座中提到的,当时听众厌倦了他不断说 “引力完全坍缩的物体”。惠勒还是量子引力领域的先驱之一,因他与布莱斯·德威特于 1967 年共同发展了惠勒-德威特方程)。\(^\text{[74]}\) 斯蒂芬·霍金后来将惠勒和德威特的工作描述为 “宇宙波函数” 的方程。\(^\text{[75]}\)

量子信息

1976 年,惠勒 65 岁时离开普林斯顿。他于同年被任命为德克萨斯大学奥斯汀分校理论物理中心主任,并一直任职至 1986 年退休,\(^\text{[17]}\) 随后成为该校名誉教授。\(^\text{[76]}\) 惠勒的三位学生米斯纳、索恩(和沃伊切赫·祖雷克曾写道:

回顾惠勒在德州的十年,许多量子信息科学家如今将他与 IBM 的罗尔夫·兰道尔一起视为该领域的 “祖父”。然而,这并不是因为惠勒在量子信息领域发表了开创性的研究论文。事实上,他没有——除了一个重要例外,即他的 “延迟选择实验”。惠勒真正的作用是通过从 “激进保守主义” 视角提出深刻问题来激发灵感,并通过这些问题推动他人的研究与发现。\(^\text{[77]}\)

惠勒的 “延迟选择实验” 是他提出的一系列量子物理思想实验,其中最著名的发表于 1978 年和 1984 年。这些实验旨在探究在双缝实验中,光是否以某种方式 “感知” 其经过的实验装置,并通过假定适当的确定状态来调整其行为,或光是否保持在既非波动又非粒子的 “不确定状态”,并根据实验设置向其提出的 “问题”,以波动一致或粒子一致的方式做出响应。\(^\text{[78]}\)

教学

惠勒的研究生包括雅各布·贝肯斯坦、休·埃弗里特、理查德·费曼、彼得·普特南、\(^\text{[79]}\) 大卫·希尔、胡北乐、约翰·R·克劳德、查尔斯·米斯纳、基普·索恩、威廉·昂鲁、罗伯特·M·沃尔德、凯瑟琳·韦和阿瑟·怀特曼。\(^\text{[11][80]}\)

惠勒非常重视教学,持续教授大一和大二的物理课程,他认为年轻的头脑最为重要。在普林斯顿期间,他指导了 46 名博士生,是该校指导博士生人数最多的物理教授。\(^\text{[81]}\) 惠勒曾撰写支持性综述文章以推动休·埃弗里特的研究工作,还曾致信并前往哥本哈根拜访玻尔,寻求其对埃弗里特方法的认可,并在玻尔拒绝后仍继续支持埃弗里特。\(^\text{[82][83]}\) 他与肯特·哈里森、基普·索恩和若野正美合著了《引力理论与引力坍缩》(Gravitation Theory and Gravitational Collapse,1965),这一工作最终促成了与米斯纳和索恩合著的厚重广义相对论教科书《引力》(Gravitation,1973)。该书在广义相对论的黄金时代及时出版,内容全面,成为一代人的重要相对论教材。\(^\text{[84]}\) 惠勒还与埃德温·F·泰勒合著了《时空物理学》(Spacetime Physics,1966)和《黑洞探寻》(Scouting Black Holes,1996)。

致敬惠勒 “无质量的质量” 思想,他 60 岁生日时出版的论文集以《没有魔法的魔法:约翰·阿奇博尔德·惠勒六十岁生日纪念文集》(Magic Without Magic: John Archibald Wheeler: A Collection of Essays in Honor of his Sixtieth Birthday,1972)命名。惠勒的写作风格也曾被人以善意的方式模仿,如一篇署名 “约翰·阿奇博尔德·怀勒” 的文章就被相对论期刊发表以示幽默致敬。\(^\text{[85][86]}\)

参与性人择原理

惠勒曾提出,宇宙中的观察者创造了现实。他在谈及时空的存在时曾问道:“有从无中生出是如何可能的?”\(^\text{[87][88][79]}\) 他还创造了 “参与性人择原理” 这一术语,这是强人择原理的一种版本。\(^\text{[89]}\)

1990 年,惠勒提出信息是宇宙物理学的基本组成。他在 “比特产生物” 理论中认为,一切物理事物都源于信息论:

惠勒说:

比特产生物。换句话说,每一个 “物”——每一个粒子、每一个力场,甚至时空连续体本身——其功能、意义乃至存在完全源自(即使在某些情况下是间接地)由实验装置引出的 “是或否” 问题、二元选择、比特。It from bit 象征着这样一种理念:物理世界中的每一项事物在最深层——在大多数情况下是非常深的层次——都有一个非物质的来源和解释;我们称之为现实的东西,在最终分析中,来源于提出 “是–否” 问题并记录由设备引出的响应;简而言之,一切物理事物在起源上都具有信息论的本质,而这是一个 “参与性宇宙”。\(^\text{[90]}\)

在提出 “参与性人择原理” 时,作为对量子力学的一种解释,惠勒借用了 “二十个问题” 游戏的变体——“负二十个问题”,以说明我们选择向宇宙提出的问题可能决定我们得到的答案。在这一变体中,回答者并不会预先选择或决定某个具体的事物,而是只根据 “是” 或 “否” 的回答模式进行回应。此变体要求回答者对连续提出的问题给出相互一致的答案,使得每一个回答在逻辑上都与先前所有回答兼容。通过这种方式,连续提出的问题会逐步缩小范围,直到提问者锁定具体的事物。惠勒的理论是,以类似方式,“意识” 可能在使宇宙得以存在的过程中发挥某种作用。\(^\text{[91]}\)

以下摘自一次关于 “人择宇宙” 的电台采访记录:

惠勒:

我们是参与者,不仅促成了近处和当下的存在,也促成了远方和久远的存在。从这个意义上说,我们是促成宇宙中某些远古事件发生的参与者,如果我们能用一种解释来解释远古发生的事情,那我们为什么还需要更多解释?

马丁·雷德芬:

许多人不同意约翰·惠勒的观点,但如果他是对的,那么我们,以及大概宇宙中其他有意识的观察者,就是宇宙的创造者——或者至少是让宇宙显现出来的 “心灵”。\(^\text{[92]}\)

反对超心理学

1979 年,惠勒在美国科学促进会(AAAS)会议上发表讲话,要求将超心理学从 AAAS 中除名,该领域是在十年前应玛格丽特·米德的请求被接纳的。他称其为 “伪科学”,\(^\text{[93]}\) 表示自己并不反对对这些问题进行认真的研究,但认为在至少能展示出几个所谓 “超感官效应” 的令人信服的测试结果之前,AAAS 所赋予的 “合法性氛围” 应当被保留。\(^\text{[94]}\) 在其题为《非意识,而是探测者与被探测者之间的区分是量子观测基本行为的核心》的演讲后的问答环节中,惠勒错误地说 J. B. 莱因在学生时期曾犯下学术欺诈,对此他在随后致《科学》期刊的信中道歉。\(^\text{[95]}\) 他的请求最终被拒绝,超心理学协会继续保留 AAAS 成员身份。\(^\text{[94]}\)

5. 个人生活

惠勒与珍妮特·黑格纳结婚 72 年,后者是一名教师和社会工作者。他们在第三次约会时订婚,但同意等惠勒从欧洲回国后再结婚。他们于 1935 年 6 月 10 日结婚,恰好在他回国五天后。\(^\text{[96]}\) 在大萧条期间,就业机会非常难得。阿瑟·鲁阿克向惠勒提供了北卡罗来纳大学教堂山分校助理教授的职位,年薪为 2300 美元,比珍妮特在赖乡日间学校担任教师时的 2400 美元年薪还要少。\(^\text{[97][16]}\) 他们育有三个孩子。\(^\text{[17]}\)

惠勒和黑格纳是普林斯顿一神教教会的创始成员,珍妮特还发起成立了普林斯顿公共图书馆之友。\(^\text{[98]}\) 晚年时,黑格纳陪伴惠勒一起前往法国、美国新墨西哥州洛斯阿拉莫斯、荷兰和日本度过学术休假。\(^\text{[98]}\) 黑格纳于 2007 年 10 月去世,享年 96 岁。\(^\text{[99][100]}\)

6. 逝世与遗产

惠勒曾获得众多奖项和荣誉,包括 1966 年美国成就学会金盘奖,\(^\text{[101]}\)1968 年恩里科·费米奖,1969 年富兰克林奖章,1969 年爱因斯坦奖,1971 年美国国家科学奖章,1982 年尼尔斯·玻尔国际金奖,1983 年厄斯特德奖章,1984 年 J·罗伯特·奥本海默纪念奖,以及 1997 年沃尔夫奖。\(^\text{[76]}\) 他是美国哲学学会、英国皇家学会、意大利林西科学院和世纪协会的成员,曾获 18 所高校授予的名誉学位。2001 年,普林斯顿大学利用一笔 300 万美元的捐赠设立了 “约翰·阿奇博尔德·惠勒/巴特尔物理学讲席教授”。\(^\text{[17]}\) 惠勒去世后,德克萨斯大学以他的名字命名了 “约翰·A·惠勒讲堂” 以示纪念。\(^\text{[76]}\)

2008 年 4 月 13 日,惠勒因肺炎在新泽西州海茨敦去世,享年 96 岁。\(^\text{[1]}\)

7. 参考书目

- 惠勒,约翰·阿奇博尔德(1962)。《几何动力学》。纽约:学术出版社。OCLC 1317194。

- 哈里森,B·肯特;基普·索恩;若野正美;约翰·阿奇博尔德·惠勒(1965)。《引力理论与引力坍缩》。芝加哥:芝加哥大学出版社。LCCN 65017293。

- 米斯纳,查尔斯·W;基普·索恩;约翰·阿奇博尔德·惠勒(1973 年 9 月)。《引力》。旧金山:W. H. Freeman。ISBN 0-7167-0344-0。

- 惠勒,约翰·阿奇博尔德(1979)。《核物理史上的一些人物和时刻:同事关系与动机的相互作用》。明尼阿波利斯:明尼苏达大学出版社。OCLC 6025422。

- 惠勒,约翰·阿奇博尔德(1990)。《引力与时空之旅》。《科学美国人图书馆》。纽约:W. H. Freeman。ISBN 0-7167-6034-7。

- 泰勒,埃德温·F;惠勒,约翰·阿奇博尔德(1992)。《时空物理学:狭义相对论导论》。纽约:W. H. Freeman。ISBN 0-7167-2327-1。

- 惠勒,约翰·阿奇博尔德(1994)。《宇宙中的家园》。纽约:美国物理学会出版社。ISBN 1-56396-500-3。

- 乔富利尼,伊尼亚齐奥;惠勒,约翰·阿奇博尔德(1995)。《引力与惯性》。新泽西州普林斯顿:普林斯顿大学出版社。ISBN 0-691-03323-4。

- 惠勒,约翰·阿奇博尔德(1998)。《几子、黑洞与量子泡沫:物理学人生》。纽约:W. W. Norton & Co. ISBN 0-393-04642-7。(内容简介与箭头/可滚动预览)

- 泰勒,埃德温·F(Edwin F. Taylor);惠勒,约翰·阿奇博尔德(2000)。《探索黑洞:广义相对论导论》。阿迪生·韦斯利。ISBN 0-201-38423-X。

8. 注释

a.美国天体物理学家兼出版人丘宏义表示,他记得大约在 1960 年,曾在普林斯顿大学的一次研讨会上听到物理学家罗伯特·H·迪克将引力坍缩天体比作 “加尔各答黑洞”。据科学作家玛西娅·巴图西亚克所说,这一术语在 1963 年达拉斯的一次天体物理学会议上就已被使用。\(^\text{[73]}\)

9. 参考文献

- Overbye, Dennis(2008 年 4 月 14 日)。“约翰·A·惠勒,提出‘黑洞’一词的物理学家,逝世,享年 96 岁”。《纽约时报》。检索于 2008 年 4 月 15 日。

- Jaeger, Gregg(2023)。《关于惠勒的量子电路》,收录于《类量子革命》,第 25–59 页。doi:10.1007/978-3-031-12986-5_2。ISBN 978-3-031-12985-8。

- 霍金,斯蒂芬 等(2020)。《大问题的简短答案》(Brief Answers to the Big Questions)。约翰·默里出版社,第 103 页。ISBN 978-1-9848-1919-2。

- Bird, Kai(2004)。《美国普罗米修斯》(American Prometheus)(第一版)。Vintage 出版社,第 133 页。ISBN 978-0-375-72626-2。

- Wheeler & Ford 1998,第 64, 71 页。

- Wheeler & Ford 1998,第 71–75 页。

- Wheeler & Ford 1998,第 78–80 页。

- Leonhart 1939,第 287 页。

- Wheeler & Ford 1998,第 85 页。

- Wheeler & Ford 1998,第 97 页。

- 数学谱系项目中的约翰·阿奇博尔德·惠勒(John Archibald Wheeler at the Mathematics Genealogy Project)。

- Wheeler & Ford 1998,第 105–107 页。

- Wheeler & Ford 1998,第 123–127 页。

- Breit, G.; Wheeler, John(1934 年 12 月)。《两个光量子的碰撞》《物理评论》,46(12),美国物理学会:1087–1091。Bibcode:1934PhRv...46.1087B。doi:10.1103/PhysRev.46.1087。

- Wheeler & Ford 1998,第 151–152 页。

- Ford, Kenneth W.(1994 年 2 月 4 日)。《与约翰·惠勒博士访谈——第六场》。美国物理学会。存档于 2013 年 2 月 2 日。

- MacPherson, Kitta(2008 年 4 月 14 日)。《杰出物理学家约翰·惠勒去世,享年 96 岁》。普林斯顿新闻。存档于 2016 年 4 月 13 日。

- Mehra & Rechenberg 1982,第 990 页。

- Wheeler, John A.(1937 年 12 月)。《用共振群结构方法描述轻核的数学方法》。《物理评论》(Physical Review),52(11),美国物理学会:1107–1122。Bibcode:1937PhRv...52.1107W。doi:10.1103/PhysRev.52.1107。S2CID 55071722。

- Teller, E.; Wheeler, J. A.(1938 年 5 月)。《原子核的旋转》。《物理评论》,53(10),美国物理学会:778–789。Bibcode:1938PhRv...53..778T。doi:10.1103/PhysRev.53.778。

- 梅赫拉与雷琴伯格 1982,第 990–991 页。

- 凯瑟琳·韦(1939 年 5 月)。《液滴模型与核矩》。《物理评论》,55(10),美国物理学会:963–965。Bibcode:1939PhRv...55..963W。doi:10.1103/PhysRev.55.963。

- 玻尔,尼尔斯;惠勒,约翰·阿奇博尔德(1939 年 9 月)。《核裂变的机制》。《物理评论》,56(5),美国物理学会:426–450。Bibcode:1939PhRv...56..426B。doi:10.1103/PhysRev.56.426。

- 惠勒与福特 1998,第 27–28 页。

- 玻尔,尼尔斯;惠勒,约翰·阿奇博尔德(1939 年 11 月)。《镤的裂变》。《物理评论》,56(10),美国物理学会:1065–1066。Bibcode:1939PhRv...56.1065B。doi:10.1103/PhysRev.56.1065.2。

- 玻尔,尼尔斯;惠勒,约翰·阿奇博尔德(1940 年 1 月)。《近期研究概要》。《应用物理杂志》,11(1):70–71。Bibcode:1940JAP....11...70.. doi:10.1063/1.1712708。ISSN 0021-8979。

- 惠勒与福特 1998,第 31 页。

- 惠勒与福特 1998,第 117–118 页。

- 惠勒与福特 1998,第 39 页。

- 福特,肯尼斯·W(1994 年 2 月 14 日)。《与约翰·惠勒博士访谈——第七场》。美国物理学会。存档于 2013 年 2 月 1 日。

- 克里斯蒂,R.F.;惠勒,J.A.(1943 年 1 月 1 日)。《纯裂变物质溶液中的链式反应》(技术报告)。冶金实验室。OSTI 4369066。

- 惠勒与福特 1998,第 40 页。

- 温伯格 1994,第 14 页。

- 温伯格 1994,第 27–30 页。

- 琼斯 1985,第 203 页。

- 惠勒与福特 1998,第 46–48 页。

- 琼斯 1985,第 210–211 页。

- 罗兹 1986,第 558–560 页。

- 惠勒与福特 1998,第 56 页。

- 惠勒与福特 1998,第 61 页。

- Gefter, Amanda(2014 年 1 月 16 日)。“被哥哥的阴影缠绕,他却革新了物理学”。《鹦鹉螺》(第 9 期)。存档于 2019 年 4 月 17 日。检索于 2014 年 2 月 19 日。

- 惠勒与福特 1998,第 75 页。

- 惠勒与福特 1998,第 161–162 页。

- 惠勒与福特 1998,第 171–177 页。

- 惠勒,约翰(1947 年 3 月)。《慢介子俘获的机制》。《物理评论》,71(5),美国物理学会:320–321。Bibcode:1947PhRv...71..320W。doi:10.1103/PhysRev.71.320。

- Tiomno;惠勒,J. A.(1949 年 1 月)。《μ介子与原子核的电荷交换反应》。《现代物理评论》,21(1),美国物理学会:153–165。Bibcode:1949RvMP...21..153T。doi:10.1103/RevModPhys.21.153。

- Tiomno, J.;惠勒,J. A.(1949 年 1 月)。《介子衰变中电子的能谱》。《现代物理评论》,21(1):144–152。Bibcode:1949RvMP...21..144T。doi:10.1103/RevModPhys.21.144。

- 惠勒,约翰(1953 年 11 月)。《μ介子作为核探针粒子》。《物理评论》,92(3),美国物理学会:812–816。Bibcode:1953PhRv...92..812W。doi:10.1103/PhysRev.92.812。

- 惠勒与福特 1998,第 177–179 页。

- “约翰·A·惠勒”。约翰·西蒙·古根海姆纪念基金会。检索于 2014 年 12 月 6 日。

- 惠勒与福特 1998,第 183 页。

- 惠勒与福特 1998,第 188–189 页。

- 罗兹 1995,第 416–417 页。

- 惠勒与福特 1998,第 202 页。

- 惠勒与福特 1998,第 193–194 页。

- 惠勒与福特 1998,第 196 页。

- 罗兹 1995,第 457–464 页。

- 惠勒与福特 1998,第 218–220 页。

- 福特,肯尼斯·W(2009 年 4 月)。《约翰·惠勒在粒子、原子核和武器领域的工作》。《今日物理》,62(4):29–33。Bibcode:2009PhT....62d..29F。doi:10.1063/1.3120893。

- 惠勒与福特 1998,第 224–225 页。

- 乌莱特,詹妮弗(2020 年 12 月 30 日)。《那次物理学家约翰·惠勒将氢弹机密文件遗忘在火车上的经历》。Ars Technica。

- 韦勒斯坦,亚历克斯(2019)。《约翰·惠勒的氢弹忧郁》。《今日物理》,72(12):42。Bibcode:2019PhT....72l..42W。doi:10.1063/PT.3.4364。

- 惠勒与福特 1998,第 285–286 页。

- 惠勒,J. A.(1955 年 1 月)。《几子》。《物理评论》,97(2):511–536。Bibcode:1955PhRv...97..511W。doi:10.1103/PhysRev.97.511。

- 惠勒与福特 1998,第 236–237 页。

- 惠勒,J.(1961)。《几何动力学与运动问题》。《现代物理评论》,44(1):63–78。Bibcode:1961RvMP...33...63W。doi:10.1103/RevModPhys.33.63。

- J. 惠勒(1957)。《论量子几何动力学的本质》。《物理年鉴》,2(6):604–614。Bibcode:1957AnPhy...2..604W。doi:10.1016/0003-4916(57)90050-7。

- 惠勒与福特 1998,第 248 页。

- 霍金等 2003,第 80–88 页。

- 惠勒与福特 1998,第 239–241 页。

- 米斯纳;惠勒(1957 年 12 月)。《经典物理作为几何学》。《物理年鉴》,2(6):525–603。Bibcode:1957AnPhy...2..604W。doi:10.1016/0003-4916(57)90050-7。ISSN 0003-4916。

- 惠勒与福特 1998,第 296 页。

- 西格弗里德(2013 年 12 月 23 日)。《50 年后,谁命名黑洞仍难说清》。《科学新闻》。检索于 2019 年 7 月 6 日。

- 迪威特(1967)。《引力的量子理论 I:规范理论》。《物理评论》,160(5):1113–1148。Bibcode:1967PhRv..160.1113D。doi:10.1103/PhysRev.160.1113。

- 哈特尔;霍金(1983 年 12 月)。《宇宙的波函数》。《物理评论 D》,28(12)。美国物理学会:2960–2975。Bibcode:1983PhRvD..28.2960H。doi:10.1103/PhysRevD.28.2960。S2CID 121947045。

- 《约翰·A·惠勒纪念决议委员会报告(pdf 文件)》。检索于 2021 年 4 月 7 日。

- 米斯纳;索恩;祖雷克(2009 年 4 月)。《约翰·惠勒、相对论与量子信息》(PDF)。《今日物理》,62(4):40–46。Bibcode:2009PhT....62d..40M。doi:10.1063/1.3120895。

- 惠勒与福特 1998,第 334–339 页。

- 阿曼达·格夫特(2025 年 6 月 17 日)。《寻找彼得·普特南》。Nautilus。检索于 2025 年 6 月 18 日。

- 桑德斯(Saunders)2010,第 6 页。

- 克里斯滕森(2009 年 4 月)。《约翰·惠勒的指导:持久的遗产》。《今日物理》,62(4):55–59。Bibcode:2009PhT....62d..55C。doi:10.1063/1.3120897。

- 奥斯纳吉;弗雷塔斯;小奥利瓦尔·弗雷雷(2009)。《埃弗里特异端的起源》。《现代物理史与哲学研究》,40(2):97–123。Bibcode:2009SHPMP..40...97O。CiteSeerX 10.1.1.397.3933。doi:10.1016/j.shpsb.2008.10.002。

- 米斯纳(Misner)2010,第 25 页。

- 惠勒与福特 1998,第 232–234 页。

- “怀勒,约翰·阿奇博尔德(1974)。《拉斯普京、科学与命运的变形》。《广义相对论与引力》,5(2):175–182。Bibcode:1974GReGr...5..175W。doi:10.1007/BF00763499。S2CID 121913638。

- 米斯纳 2010,第 22 页。

- 福特 2006,第 2 页。

- 贾格(2023)。《论惠勒的量子电路》。载于《类量子革命》(The Quantum-Like Revolution),第 25–59 页。doi:10.1007/978-3-031-12986-5_2。ISBN 978-3-031-12985-8。

- 涅斯捷鲁克(2013)。《J. A. 惠勒 “参与性宇宙” 作为具身主体意向关联的对象及物理目的性实例》。《西伯利亚联邦大学学报》,6(3):415–437。arXiv:1304.2277。Bibcode:2013arXiv1304.2277N。

- 惠勒 1990,第 5 页。

- 格里宾、格里宾与格里宾 2000,第 270–271 页。

- 《人择宇宙》。《科学秀》。2006 年 2 月 18 日。

- 加德纳 1981,第 185 页及以下。

- 惠勒与福特 1998,第 342–343 页。

- 惠勒,J. A.(1979)。《对超心理学的更正》。《科学》(Science),205(4402):144–148。doi:10.1126/science.205.4402.144.b。PMID 17750301。S2CID 32053336。

- 惠勒与福特 1998,第 121–122 页。

- 惠勒与福特 1998,第 144–145 页。

- 《讣告》。[www.towntopics.com。存档于 2016 年 3 月 15 日。检索于 2016 年 1 月 8 日。](http://www.towntopics.com。存档于 2016 年 3 月 15 日。检索于 2016 年 1 月 8 日。)

- 《普林斯顿大学 – 著名物理学家约翰·惠勒去世,享年 96 岁》。[www.princeton.edu。存档于 2016 年 1 月 12 日。检索于 2016 年 1 月 8 日。](http://www.princeton.edu。存档于 2016 年 1 月 12 日。检索于 2016 年 1 月 8 日。)

- 卡尔森(2008 年 4 月 15 日)。《讣告:约翰·惠勒》。《卫报》。检索于 2016 年 1 月 8 日。

- 《美国成就学院金盘奖获得者》。[www.achievement.org。美国成就学院。](http://www.achievement.org。美国成就学院。)

10. 来源

- Ford, Kenneth(2006 年冬)。《约翰·阿奇博尔德·惠勒最新动态》(PDF)。《普林斯顿物理新闻》,2(1)。已存档(PDF)于 2014 年 11 月 6 日。

- Gardner, Martin(1981)。《科学:善、恶与伪》。纽约州布法罗:普罗米修斯出版社。ISBN 0-87975-144-4。

- Gribbin, John;Gribbin, Mary;Gribbin, Jonathan(2000)。《Q 代表量子:粒子物理百科全书》。纽约:西蒙与舒斯特出版社。ISBN 978-0-684-86315-3。OCLC 43411619。

- Hawking, Stephen;Gibbons, G. W.;Shellard, E. P. S.;Rankin, S. J.(2003)。《理论物理与宇宙学的未来:庆祝斯蒂芬·霍金 60 岁生日》。英国剑桥:剑桥大学出版社。ISBN 978-0-521-82081-3。OCLC 51324005。

- Jones, Vincent(1985)。《曼哈顿:陆军与原子弹》(PDF)。华盛顿特区:美国陆军军事历史中心。OCLC 10913875。已存档(PDF)于 2014 年 10 月 7 日。检索于 2013 年 6 月 8 日。

- Leonhart, James Chancellor(1939)。《巴尔的摩市学院一百年》。巴尔的摩:H. G. Roebuck & Son。

- Mehra, Jagdish;Rechenberg, Helmut(1982)。《量子理论的历史发展》。纽约:施普林格出版社。ISBN 978-0-387-95086-0。OCLC 7944997。

- Misner, Charles W.(2010)。《约翰·惠勒与广义相对论作为真正物理学的再认证》。收录于:Ciufolini, Ignazio;Matzner, Richard A.(编),《广义相对论与约翰·阿奇博尔德·惠勒》,天体物理与空间科学文库,第 367 卷。纽约:施普林格出版社(Springer)。第 9–27 页。doi:10.1007/978-90-481-3735-0_2。ISBN 978-90-481-3735-0。

- Rhodes, Richard(1986)。《原子弹的制造》(The Making of the Atomic Bomb)。纽约:西蒙与舒斯特出版社。ISBN 0-671-44133-7。OCLC 13793436。

- Rhodes, Richard(1995)。《暗日:氢弹的制造》。纽约:西蒙与舒斯特出版社。ISBN 0-684-80400-X。OCLC 32509950。

- Saunders, Simon(2010)。《多世界?埃弗雷特、量子理论与现实》。纽约:牛津大学出版社。ISBN 978-0-19-956056-1。 Weinberg, Alvin(1994)。《第一个核时代:技术修补者的生平与时代》。纽约:AIP 出版社(AIP Press)。ISBN 1-56396-358-2。

- Wheeler, John A.(1990)。《信息、物理学、量子:寻找联系》。收录于:Zurek, Wojciech Hubert(编),《复杂性、熵与信息物理学》。加州红木城:艾迪生·韦斯利。ISBN 978-0-201-51509-1。OCLC 21482771。

- Wheeler, John Archibald;Ford, Kenneth(1998)。《几子、黑洞与量子泡沫:物理学中的一生》。纽约:W\.W. Norton & Co. ISBN 0-393-04642-7。

11. 外部链接

- 1965 年约翰·惠勒与斯蒂芬·格鲁埃夫(Stephane Groueff)的音频访谈,曼哈顿计划之声

- 1986 年约翰·惠勒与 S. L. 桑格(S. L. Sanger)的音频访谈,曼哈顿计划之声

- 约翰·阿奇博尔德·惠勒已出版和未出版作品集

- 惠勒经典的延迟选择实验

- 1967 年 4 月 5 日与约翰·阿奇博尔德·惠勒的口述历史访谈稿,美国物理研究所尼尔斯·玻尔图书馆与档案馆(已存档于 2013 年 10 月 1 日,网络时光机)

- 1993 年 12 月 6 日与约翰·阿奇博尔德·惠勒的口述历史访谈稿,美国物理研究所尼尔斯·玻尔库馆与档案馆(已存档于 2014 年 12 月 10 日,网络时光机)

- 《宇宙探索》(Cosmic Search)第 1 卷第 4 期,论坛:约翰·A·惠勒

- 惠勒在 “故事之网” 讲述自己的生平

- 惠勒——传记故事(已于 2019 年 4 月 17 日存档,网络时光机)

- 《约翰·阿奇博尔德·惠勒:现代物理学指导研究》

- 基普·S·索恩(Kip S. Thorne)撰写的《约翰·A·惠勒》传记,《美国国家科学院传记回忆录》(2019 年)

友情链接: 超理论坛 | ©小时科技 保留一切权利