爱德华·泰勒(Edward Teller)(综述)

贡献者: 待更新

本文根据 CC-BY-SA 协议转载翻译自维基百科 相关文章。

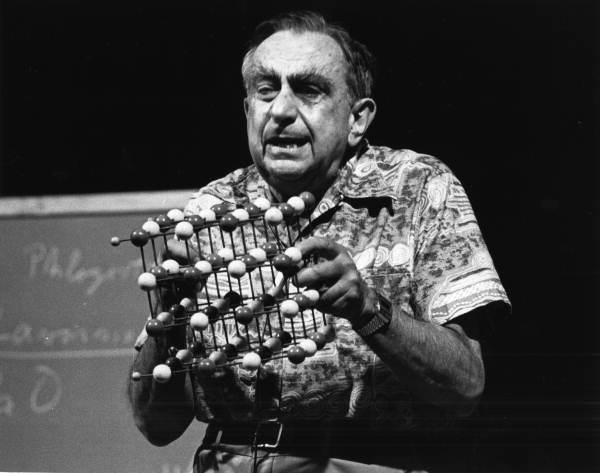

爱德华·泰勒(Edward Teller,匈牙利语:Teller Ede,1908 年 1 月 15 日-2003 年 9 月 9 日)是一位匈牙利裔美国理论物理学家和化学工程师,因其在氢弹发展中的关键角色而被俗称为 “氢弹之父”。他是基于斯坦尼斯瓦夫·乌拉姆设计提出的 “泰勒–乌拉姆构型” 的共同发明人之一。

泰勒性格激烈,据称 “受到百万吨级爆炸梦想的驱使,有救世主情结,展现出专断的行为风格”。\(^\text{[1]}\) 他曾设计过一种名为 “闹钟模型” 的热核炸弹,其爆炸当量高达 1000 兆吨(即 10 亿吨 TNT),并建议通过船只或潜艇投送。这种武器将具备焚毁一个大陆的能力。\(^\text{[1]}\)

泰勒于 1908 年出生于奥匈帝国,20 世纪 30 年代移民至美国,是一批被称为 “火星人” 的匈牙利科学家移民中的一员。他在核物理、分子物理、光谱学以及表面物理等领域作出了诸多贡献。他对恩里科·费米的β衰变理论的拓展,以 “伽莫夫–泰勒跃迁” 的形式,为该理论的实际应用奠定了重要基础;而 “杨–泰勒效应” 和 “布鲁瑙尔–埃米特–泰勒理论”(Brunauer–Emmett–Teller theory,简称 BET 理论)至今仍以原始形式被广泛应用,是物理与化学领域的核心理论之一。\(^\text{[2]}\) 泰勒惯于以基础物理原理思考问题,常常与同行讨论,以突破难题。这一特点在他与斯坦尼斯瓦夫·乌拉姆共同设计可行的热核聚变炸弹方案时表现得尤为明显。然而,后来他在性格上却否定了乌拉姆所起的关键作用。赫伯特·约克指出,泰勒实际上是利用了乌拉姆提出的 “压缩与加热启动热核聚变” 的基本思想,绘制出他自己的 “超级炸弹” 方案草图。\(^\text{[1]}\) 在乌拉姆提出其方案之前,泰勒原始设想的 “经典超级炸弹” 本质上是一个通过加热未压缩液态氘以期引发持续热核燃烧的系统。\(^\text{[1]}\) 这个设想虽然简单,源自基本物理原理,但泰勒对其执着追求的程度极为强烈,即使被证明是错误的,或已有人指出无法实现,他仍不放弃。为了获得华盛顿对其 “超级武器” 计划的支持,泰勒提出在 “绿色屋行动” 中进行一次热核辐射内爆实验,即所谓的 “乔治” 试验。\(^\text{[1]}\)

泰勒对托马斯–费米理论也作出了重要贡献,该理论是密度泛函理论的前身——密度泛函理论是现代量子力学处理中复杂分子的标准工具之一。1953 年,泰勒与尼古拉斯·梅特罗波利斯、阿里安娜·罗森布鲁斯、马歇尔·罗森布鲁斯以及奥古斯塔·泰勒共同发表了一篇论文,该论文成为蒙特卡洛方法在统计力学中的应用、以及贝叶斯统计中马尔可夫链蒙特卡洛(MCMC)研究文献的重要起点。\(^\text{[3]}\) 泰勒早期即参与了 “曼哈顿计划”,该计划研发了世界上第一枚原子弹。他积极推动热核武器的研发,但融合(聚变)型武器最终是在二战后才出现。他共同创立了劳伦斯利弗莫尔国家实验室,并曾担任该实验室的主任或副主任。然而,由于他在其前上司、洛斯阿拉莫斯实验室负责人 J·罗伯特·奥本海默的安全审查听证会上发表了有争议的反面对证言,泰勒遭到了科学界的排斥。

泰勒继续获得美国政府和军方科研体系的支持,尤其是在他倡导发展核能、保持强大核武库以及推进积极的核试验计划方面。在晚年,他提出了许多颇具争议的技术方案,以解决军事和民用问题,例如 “战车计划”——利用热核爆炸在阿拉斯加开凿一个人工港口的设想,以及支持罗纳德·里根提出的 “战略防御倡议”。泰勒曾获得恩里科·费米奖和阿尔伯特·爱因斯坦奖。他于 2003 年去世,享年 95 岁。

1. 早年生活与学术起步

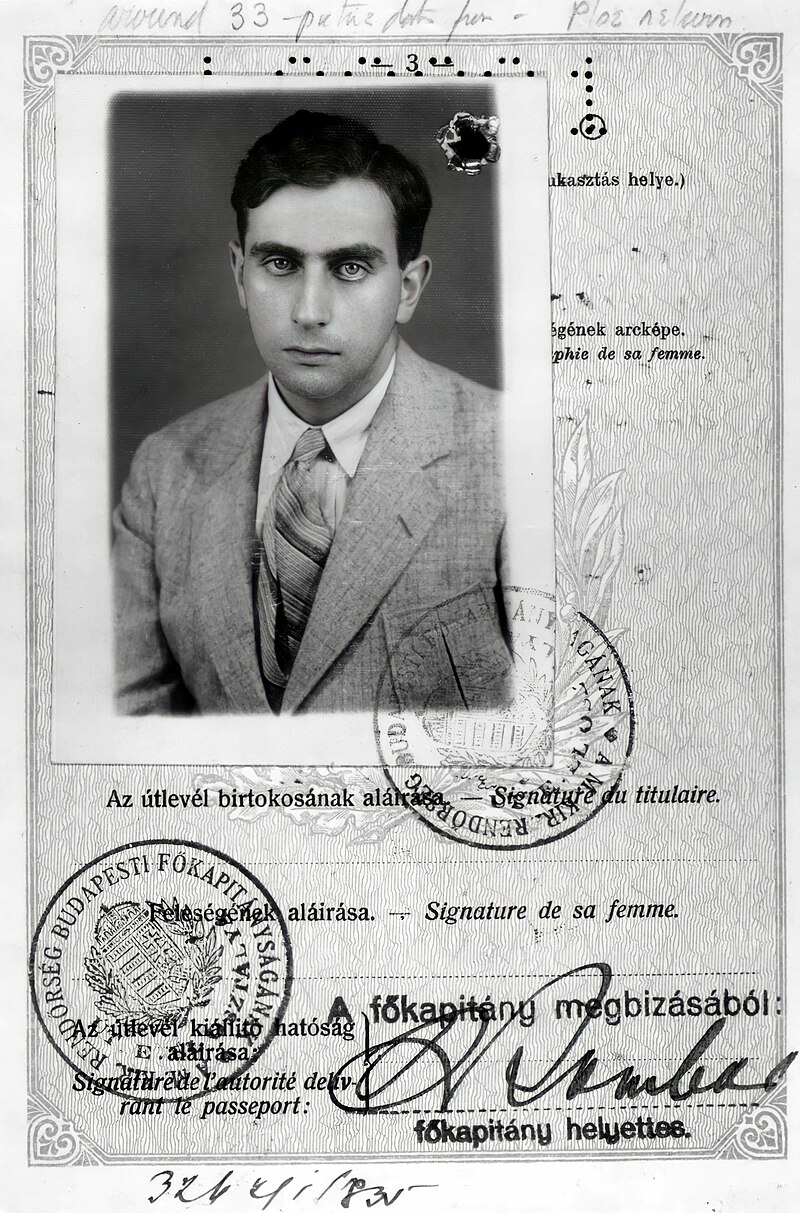

爱德·泰勒于 1908 年 1 月 15 日出生在布达佩斯,当时属于奥匈帝国的领土,他出身于一个犹太家庭。父亲米克沙·泰勒是一位律师,母亲伊洛娜(Ilona,娘家姓 Deutsch)是一位钢琴家。\(^\text{[4][5][6]}\) 他在布达佩斯就读于明塔文理中学。\(^\text{[7]}\) 泰勒是不可知论者。他后来写道:“宗教在我家从来不是个问题,事实上,几乎从未被提起过。我唯一的宗教教育,是因为明塔中学规定所有学生必须修习自己所属宗教的课程。我们家只过一个节日——赎罪日,那天我们全家会一起禁食。但我父亲仍会在每个安息日和所有犹太节日为他的父母祈祷。我所理解的上帝,是:如果他真的存在,那太好了;我们非常需要他,但几千年来我们从未见过他。”\(^\text{[8]}\) 泰勒学说话较晚,但从小就对数字产生了浓厚兴趣,经常以心算大数作为娱乐。\(^\text{[9]}\)

泰勒于 1926 年离开匈牙利前往德国,部分原因是米克洛什·霍尔蒂政权实施的歧视性 “入学限额” 政策。青少年时期匈牙利的政治动荡与革命,使他心中长期对共产主义和法西斯主义怀有敌意。\(^\text{[10]}\)

1926 年至 1928 年间,泰勒在卡尔斯鲁厄大学学习数学与化学,并获得化学工程理学学士学位。\(^\text{[11][12]}\) 他曾表示,使他转向物理学的关键人物是来访教授赫尔曼·马克(Herman Mark)。\(^\text{[13]}\) 在聆听马克关于分子光谱学的讲座后,泰勒意识到,是物理学中的全新思想正在根本性地改变化学的前沿。\(^\text{[14]}\) 马克是高分子化学领域的专家,而该领域对于理解生物化学至关重要;他还向泰勒介绍了路易·德布罗意等人提出的量子物理领域的最新突破。正是这些讲座激发了泰勒改学物理的强烈动机。\(^\text{[15]}\) 当他将这一决定告诉父亲时,父亲感到十分担忧,特地前往学校拜访他并与教授们面谈。化学工程学位可为毕业生在化工企业提供一条稳定且高薪的职业路径,而物理学则没有如此清晰的职业前景。虽然泰勒并未得知父亲与教授们具体谈了什么,但最终的结果是他获得了父亲的许可,得以追随自己成为物理学家的梦想。\(^\text{[16]}\)

随后,泰勒进入慕尼黑大学,师从著名物理学家阿诺德·索末菲学习物理。1928 年,他仍是慕尼黑大学的学生时,不幸被一辆有轨电车撞倒,右脚几乎被截断。此后终生,他走路都一瘸一拐,有时还需佩戴义肢。\(^\text{[17][18]}\) 他所服用的止痛药干扰了思考能力,于是他决定停药,转而凭借意志力来对抗疼痛。他甚至利用安慰剂效应来自我暗示——让自己相信喝下的是止痛药而不是水。\(^\text{[19]}\) 物理学家维尔纳·海森堡曾评价说,泰勒之所以能很好地应对这场事故,靠的并不是单纯的坚忍,而是他精神上的强韧与顽强。\(^\text{[20]}\)

1929 年,泰勒转学至莱比锡大学,并于 1930 年在海森堡的指导下获得物理学博士学位。他的博士论文是关于氢分子离子的量子力学处理,属于该领域最早的精确研究之一。同年,他结识了俄国物理学家乔治·伽莫夫和列夫·朗道。此外,捷克物理学家乔治·普拉切克与泰勒的终生友谊,也对他在科学与哲学方面的发展产生了重要影响。正是普拉切克促成了泰勒于 1932 年前往罗马与恩里科·费米共度的一个暑期,从而使泰勒的科研方向转向核物理。\(^\text{[21]}\) 同样在 1930 年,泰勒前往哥廷根大学进修。由于马克斯·玻恩和詹姆斯·弗兰克的存在,该校当时是世界物理研究的重镇。\(^\text{[22]}\) 但随着 1933 年 1 月阿道夫·希泰勒出任德国总理,德国对犹太人而言变得不再安全。泰勒在国际救援委员会的协助下离开德国。\(^\text{[23]}\) 他短暂前往英国,随后移居哥本哈根一年,期间在尼尔斯·玻尔的指导下工作。\(^\text{[24]}\)1934 年 2 月,他与多年的恋人奥古斯塔·玛丽亚·“米齐”(发音为 “米茨”)·哈尔卡尼结婚,米齐是他朋友的妹妹。由于米齐信奉加尔文教,婚礼也在一座加尔文教堂中举行。\(^\text{[20][25]}\)1934 年 9 月,泰勒返回英国。\(^\text{[26][27]}\)

米齐曾在匹兹堡留学,她一直希望能重返美国。这个机会在 1935 年来临——在乔治·伽莫夫的推荐下,泰勒受邀前往美国,成为乔治·华盛顿大学的物理学教授,自此他与伽莫夫共事至 1941 年。\(^\text{[28]}\)1937 年,泰勒在乔治·华盛顿大学提出了 “扬-泰勒效应”,这一效应描述了在某些情况下分子的几何结构会发生扭曲;该效应影响金属的化学反应,尤其是在某些金属染料的颜色变化方面具有重要意义。\(^\text{[29]}\) 泰勒与赫尔曼·亚瑟·扬(Hermann Arthur Jahn)对该效应进行了纯粹数学物理层面的分析。与此同时,泰勒还与斯蒂芬·布鲁瑙尔(Stephen Brunauer)和保罗·休·埃米特(Paul Hugh Emmett)合作,在表面物理和化学领域作出了重要贡献——他们共同提出了著名的布鲁瑙尔–埃米特–泰勒(BET)等温吸附模型。\(^\text{[30]}\)1941 年 3 月 6 日,泰勒与米齐正式归化为美国公民。\(^\text{[31]}\)

在乔治·华盛顿大学任职期间,泰勒与伽莫夫每年共同组织 “华盛顿理论物理会议”(1935–1947),吸引了众多顶级物理学家参会。\(^\text{[32]}\)

二战爆发后,泰勒希望为战争贡献力量。在知名航空动力学家、同为匈牙利移民的西奥多·冯·卡门(Theodore von Kármán)建议下,泰勒与好友汉斯·贝特(Hans Bethe)合作,共同研究冲击波传播理论。多年后,他们对冲击波后方气体行为的解释,对导弹再入研究的科学家而言具有重要价值。\(^\text{[33]}\)

2. 曼哈顿计划

洛斯阿拉莫斯实验室

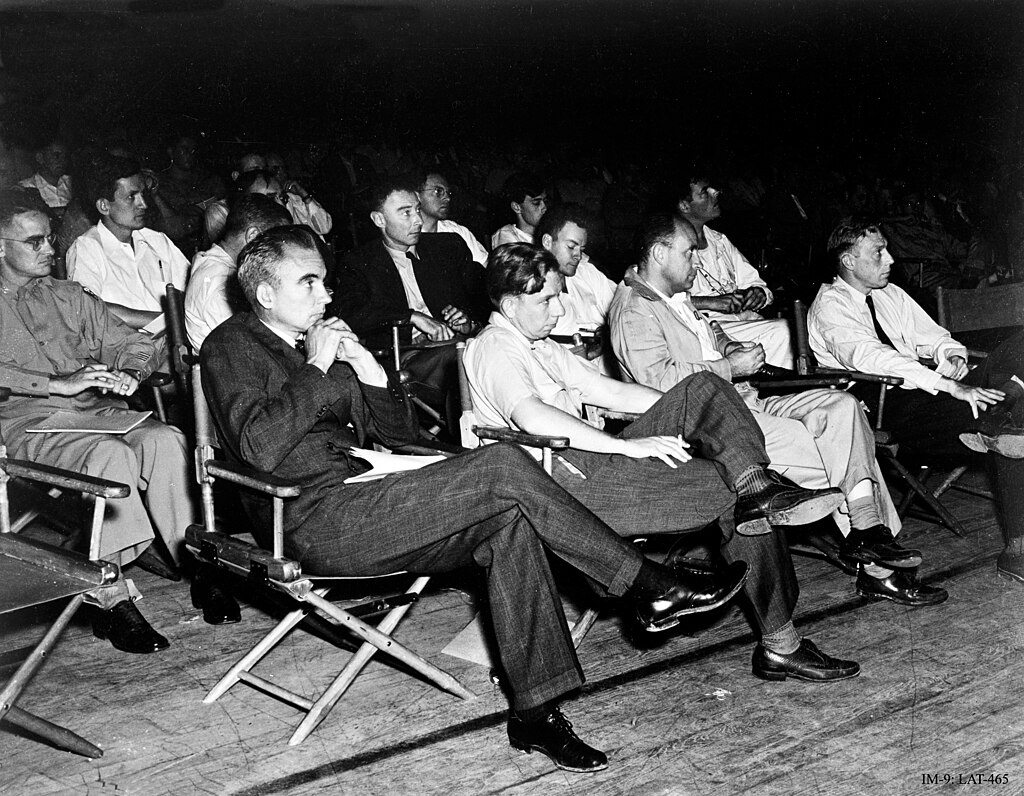

1942 年,泰勒受邀参加由罗伯特·奥本海默在加利福尼亚大学伯克利分校主持的夏季规划研讨会,讨论曼哈顿计划的起始方向——即美国研发第一批核武器的努力。就在几周前,泰勒曾与他的朋友兼同事恩里科·费米会面,探讨核战争的前景。费米漫不经心地提出,也许可以利用核裂变武器引发更大规模的核聚变反应。虽然泰勒最初向费米解释了他认为这种设想行不通的理由,但他很快就被这个可能性所吸引,并对 “仅仅制造” 一枚原子弹感到无聊——尽管这项工作当时还远未完成。在伯克利的会议上,泰勒将讨论的焦点从裂变武器引向了聚变武器的可能性——他称之为 “超级炸弹”,这是氢弹的一种早期设想。\(^\text{[34][35]}\)

芝加哥大学物理系主任阿瑟·康普顿负责协调哥伦比亚大学、普林斯顿大学、芝加哥大学和加州大学伯克利分校的铀研究工作。为了消除分歧和重复,康普顿将科学家们集中调往芝加哥的冶金实验室。\(^\text{[36]}\) 尽管泰勒和米茜此时已是美国公民,但由于他们在敌对国家仍有亲属,泰勒最初并未前往芝加哥。\(^\text{[37]}\)1943 年初,新墨西哥州洛斯阿拉莫斯实验室开始建设。奥本海默担任该实验室的主任,其任务是设计原子弹。泰勒于 1943 年 3 月搬到了那里。\(^\text{[38]}\) 在洛斯阿拉莫斯,泰勒因深夜弹钢琴而惹恼了邻居。\(^\text{[39]}\)

泰勒加入了理论(T)部。\(^\text{[40][41]}\) 他获得了一个秘密身份,名为 “埃德·蒂尔登”(Ed Tilden)。\(^\text{[42]}\) 他对自己未被任命为该部门负责人感到不满,该职位最终由汉斯·贝特担任。奥本海默让他研究构建裂变武器的一些非常规方法,比如 “自催化” 机制,即在核链式反应进行过程中,炸弹的效率会提升,但这一方法被证明并不现实。\(^\text{[41]}\) 他还研究了使用氢化铀代替金属铀,但其效率被发现 “微不足道甚至更差”。\(^\text{[43]}\) 尽管在战争期间氢弹的开发被列为低优先级(因为裂变武器的研制已足够困难),泰勒仍坚持推进自己的聚变武器设想。\(^\text{[40][41]}\) 在一次前往纽约的途中,他请玛丽亚·哥珀特-梅耶为他计算 “超级炸弹” 的相关数据。她证实了泰勒自己的结论:Super 不会奏效。\(^\text{[44]}\)

1944 年 3 月,在泰勒的领导下成立了一个特别小组,负责研究内爆式核武器的数学模型。\(^\text{[45]}\) 该小组同样遇到了不少困难。由于泰勒对 “超级炸弹” 的兴趣,他在内爆计算上的投入不如贝特所期望的那么多。这项任务起初也是低优先级,但随着埃米利奥·塞格雷小组发现钚存在自发裂变现象,内爆式核弹的重要性大大提升。1944 年 6 月,应贝特的请求,奥本海默将泰勒调出 T 部门,让他直接向自己汇报,领导一个专责于 “超级炸弹” 的特别小组。他的职位由英国代表团的鲁道夫·佩耶尔斯接替,后者又引入了后来被揭露为苏联间谍的克劳斯·福克斯。\(^\text{[46][44]}\) 当恩里科·费米于 1944 年 9 月加入洛斯阿拉莫斯实验室时,泰勒的 “超级炸弹” 小组并入了费米所领导的 F 部门。\(^\text{[46]}\) 该小组成员包括斯坦尼斯拉夫·乌拉姆、简·罗伯格、杰弗里·丘、哈罗德和玛丽·阿戈夫夫妇,\(^\text{[47]}\) 以及玛丽亚·哥珀特-梅耶。\(^\text{[48]}\)

泰勒在核弹研究中作出了重要贡献,尤其是在揭示内爆机制方面。他是第一个提出使用实心核心设计(的科学家,该设计最终被证明是成功的。这种设计后来被称为 “克里斯蒂核心”,以实现它的物理学家罗伯特·F·克里斯蒂命名。\(^\text{[49][50][51][52]}\)1945 年 7 月的 “三位一体” 核试验中,泰勒是少数几个戴着护目装备而非背对地面观看核爆的人之一。他后来回忆称,那道核爆闪光 “就像我拉开了黑屋的窗帘,阳光顿时洒满房间”。\(^\text{[53]}\)

投放原子弹的决策

在首次核武器试验(1945 年 7 月的 “三位一体” 试验)前后,匈牙利裔物理学家利奥·西拉德发起了一份《西拉德请愿书》,主张应在对日本实际使用原子弹之前进行一次示威性展示,并且认为这种武器不应被用于杀伤人类。针对西拉德的请愿,泰勒向好友罗伯特·奥本海默征询意见。泰勒认为奥本海默天生是个领袖,能够帮助他应对这样棘手的政治问题。奥本海默安慰泰勒说,一个国家的命运应当交由华盛顿那些理性的政治家来决定。在奥本海默的影响下,泰勒最终决定不签署这份请愿书。\(^\text{[54]}\)

因此,泰勒写了一封信作为对西拉德的回应,信中写道:

我并不真正认同你的反对意见。我不认为有任何可能能够禁止某种武器。如果我们还有一丝生存的希望,那就是设法终结战争。武器越具有决定性,它就越肯定会在任何真正的冲突中被使用,而任何协议都无济于事。我们唯一的希望,是将我们的研究成果的真相公之于众。这或许能让所有人认识到下一场战争将是灾难性的。为此目的,实际的作战使用甚至可能是最有效的手段。\(^\text{[55]}\)

在多年后撰写回忆录时反思这封信,泰勒写道:

首先,西拉德是对的。作为那些参与制造原子弹的科学家,我们确实肩负着特殊的责任。其次,奥本海默也是对的。我们对当时的政治局势了解不足,无法形成有效的判断。第三,我们当时本应做、却没有做到的事情是:制定一套技术方案,让原子弹在东京高空(非常高的高度)引爆作为示威用途,并将该方案提交给杜鲁门总统。\(^\text{[56]}\)

泰勒当时并不知道,他的四位同事已被当时仍属秘密的 “临时委员会”(1945 年 5 月至 6 月间)征询意见。正是该组织最终决定了新型武器的最初使用方式。委员会下设一个四人组成的科学顾问小组,由奥本海默领导,该小组的结论是立即在日本进行军事使用是最佳方案:

我们的科学同仁们对于这些武器的初始使用方式并无一致意见:从纯技术性的展示到以军事用途促使日本投降的主张,观点各异……有人强调立即军事使用可挽救美国士兵的生命……我们更倾向于后者的观点;我们无法提出任何技术展示能有效终结战争;我们也看不到直接军事使用之外有可接受的替代方案。\(^\text{[57]}\)

后来,泰勒得知奥本海默曾参与 “临时委员会” 的决策,并支持了立即将新武器用于军事用途。这与他此前从奥本海默本人那里获得的印象完全相反——当时他就西拉德请愿书向奥本海默请教,奥本海默告诉他国家的命运应交由华盛顿的理性政客决定。泰勒在得知这一事实后,他与奥本海默的师生关系开始恶化。\(^\text{[54]}\)

1990 年,历史学家巴顿·伯恩斯坦指出,泰勒声称自己是对使用原子弹 “隐秘持异议者” 的说法 “不具说服力”。\(^\text{[58]}\) 在 2001 年的《回忆录》中,泰勒宣称他确实曾向奥本海默游说反对使用原子弹,但奥本海默劝他不要采取任何行动,并表示科学家应将军事决策交给军方处理;泰勒还声称他当时并不知道奥本海默和其他科学家实际上被征询了关于原子弹使用方式的意见,并暗示奥本海默表现出虚伪的一面。\(^\text{[59]}\)

3. 氢弹

尽管诺里斯·布拉德伯里在 1945 年 11 月接替奥本海默成为洛斯阿拉莫斯实验室主任后,曾邀请泰勒担任理论(T)部的负责人,泰勒还是于 1946 年 2 月 1 日离开了洛斯阿拉莫斯,回到芝加哥大学担任教授,并成为费米和玛丽亚·格佩特·梅耶的亲密合作者。\(^\text{[60]}\) 格佩特·梅耶对元素内部结构的研究最终使她在 1963 年获得了诺贝尔物理学奖。\(^\text{[61]}\)

1946 年 4 月 18 日至 20 日,泰勒参加了在洛斯阿拉莫斯举行的一场会议,会议旨在回顾战时关于 “超级炸弹”(Super,即氢弹)计划的研究工作。与会者讨论了热核燃料(如氘)的性质以及氢弹可能的设计方案。会议的结论是:泰勒对氢弹可行性的评估过于乐观。氘的需求量很大,而氘在燃烧过程中的辐射损失也很高,使得其可行性令人怀疑。将昂贵的氚添加进热核混合物可能会降低点火温度,但即便如此,当时没人知道需要多少氚,也不确定即使加入氚是否能促进热量传播。\(^\text{[62][63]}\)

在会议结束时,尽管遭到部分成员(如罗伯特·瑟伯)的反对,泰勒仍提交了一份乐观的报告,称氢弹是可行的,并应鼓励继续开展其研发工作。克劳斯·弗克斯也参加了这次会议,并将相关信息传递给了莫斯科。泰勒还与约翰·冯·诺伊曼一起提出了利用内爆引发 “超级炸弹”(Super,即氢弹)的方法。由于泰勒提出的 “经典超级炸弹” 模型存在极大不确定性,奥本海默后来曾表示,他希望苏联人在研制自己的氢弹时采用这一设计方案,因为这几乎肯定会延缓他们的研发进度。\(^\text{[62]}\)

到 1949 年,苏联支持的政府已经开始在整个东欧掌握政权,并在泰勒的祖国匈牙利成立了傀儡国家 “匈牙利人民共和国”(1949 年 8 月 20 日),当时他的许多家人仍居住在那里。\(^\text{[64]}\) 随着苏联在 1949 年 8 月 29 日首次成功引爆原子弹,美国总统哈里·杜鲁门随后宣布启动氢弹的紧急开发计划。\(^\text{[65]}\)

1950 年,泰勒重返洛斯阿拉莫斯,参与该项目的研发。他坚持要让更多理论物理学家参与进来,但包括费米和奥本海默在内的许多知名同行坚信氢弹项目在技术上不可行、在政治上也不可取。彼时尚无任何可行的设计方案。\(^\text{[65]}\) 然而,参与苏联氢弹研发的苏联科学家宣称他们是独立完成该项目的。\(^\text{[66]}\)

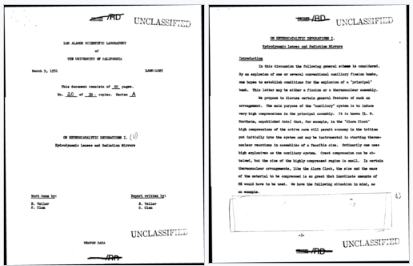

1950 年,波兰数学家斯坦尼斯瓦夫·乌拉姆和其合作者科内利乌斯·埃弗雷特进行的计算,以及费米的验证表明,泰勒此前对氚启动反应所需数量的估计过于保守;即便使用更多氚,聚变过程中的能量损耗也过大,无法维持聚变反应的持续传播。1951 年,泰勒和乌拉姆取得突破,并在一篇机密的 1951 年 3 月论文《关于异催化爆轰 I:流体动力透镜与辐射反射镜》中提出了一种切实可行的、兆吨级氢弹新设计。这项设计被称为 “泰勒–乌拉姆设计”,但关于这一成果中泰勒与乌拉姆各自具体的贡献,公开领域中并无明确结论,自 20 世纪 50 年代初以来,在公开与机密讨论中一直存在争议。\(^\text{[67]}\)

在 1999 年接受《科学美国人》采访时,泰勒对记者说:

“我确实做出了贡献;乌拉姆没有。很抱歉我必须以这样突兀的方式回答这个问题。乌拉姆对旧方法确实感到不满。他带着一个点子的一部分来找我,而那部分内容我早已设想过,却很难让别人听进去。他愿意在那篇论文上署名。但当涉及到为那篇论文辩护、真正投入工作时,他拒绝了。他说,‘我不相信这套方案。’”\(^\text{[10]}\)

这一问题存在争议。贝特早在 1952 年就认为泰勒对氢弹的发明做出了真正的创新,\(^\text{[68]}\) 并在 1954 年称其工作为 “一次天才的闪现”。\(^\text{[69]}\) 他在这两次都强调泰勒的作用,目的是指出即便投入更多支持或资金,氢弹的研制也不会因此加快——这一观点遭到泰勒强烈反对。其他与泰勒立场对立的科学家(如 J·卡森·马克)则声称,如果没有乌拉姆和其他人的协助,泰勒根本无法接近成功。\(^\text{[70]}\) 乌拉姆本人也曾表示,泰勒不过是将他最初的设计 “推广化” 了而已。\(^\text{[71]}\)

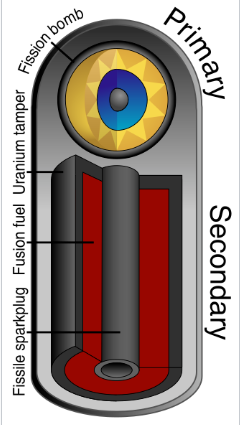

这一突破——其细节至今仍属机密——显然在于将核裂变与核聚变部分分离,并利用裂变弹产生的 X 射线先压缩聚变燃料(通过一种被称为 “辐射内爆” 的过程),然后再将其点燃。乌拉姆的设想似乎是利用初级裂变弹产生的机械冲击来促使次级聚变,而泰勒很快意识到,来自初级的 X 射线能以更对称的方式完成这项任务。实验室的一些成员(特别是 J·卡森·马克)后来表示,利用 X 射线的想法最终谁都能想到,泰勒之所以能立即想到这一点,是因为他当时正在为 1951 年春季的 “温室” 核试验做准备,实验内容正是研究裂变弹的 X 射线对氘氚混合物的作用。\(^\text{[67]}\)

普莉西拉·约翰逊·麦克米兰在其著作《J·罗伯特·奥本海默的毁灭:现代军备竞赛的诞生》中写道,泰勒 “隐瞒了乌拉姆的作用”,并称只有 “辐射内爆” 这一部分是泰勒的主意。泰勒甚至拒绝在专利申请上签字,因为那将需要乌拉姆的签字。托马斯·鲍尔斯则写道:“当然,所有的核弹设计者都知道真相,许多人认为泰勒是科学界中最卑劣、最令人鄙视的那种人——窃取功劳者。”\(^\text{[72]}\)

无论所谓的 “泰勒–乌拉姆设计” 实际包含哪些组成部分,以及各位参与者各自的贡献如何,在该设计提出之后,项目中的科学家们立刻认识到这正是他们长期以来苦苦寻求的答案。那些原本怀疑裂变-聚变武器是否可行的人也转而相信,这仅仅是时间问题,美国和苏联迟早都会研制出多兆吨级的武器。甚至连最初反对该项目的奥本海默也称这个想法为 “技术上令人愉悦”。\(^\text{[73]}\)

尽管泰勒曾参与提出这一设计,并长期倡导这一概念,但他并未被选为氢弹研发项目的负责人(他棘手的性格名声很可能是原因之一)。1952 年,他离开洛斯阿拉莫斯,加入了新成立的加州大学辐射实验室利弗莫尔分部,该实验室在很大程度上是因他的推动而设立的。1952 年 11 月 1 日,在 “常春藤麦克” 试验中,第一枚采用泰勒–乌拉姆结构的热核武器成功引爆,泰勒因此在媒体上被称为 “氢弹之父”。泰勒本人没有前往太平洋试验场观测试验,他称自己在那里 “不受欢迎”,于是选择在伯克利通过地震仪观测爆炸结果。\(^\text{[74]}\)

曾有人认为,通过分析此次试验的放射性沉降物,苏联(其氢弹研发由安德烈·萨哈罗夫领导)可能会破译美国的新设计。然而,这一说法后来被苏联的核武研究人员否认。\(^\text{[75]}\) 鉴于官方对氢弹发展的高度保密,政府当时并未公开太多信息,媒体常将整个氢弹的设计和研制过程归功于泰勒及其新成立的利弗莫尔实验室,实际上该武器最初是由洛斯阿拉莫斯实验室研制的。\(^\text{[66]}\)

泰勒的许多同事对他似乎乐于将全部功劳归于自己感到不满,尽管他在项目中只是部分贡献者。作为回应,在恩里科·费米的鼓励下,泰勒撰写了一篇题为《众人的工作》的文章,于 1955 年 2 月发表在《科学》杂志上,强调氢弹的研制不是他一人之功。后来他在回忆录中写道,自己在 1955 年的文章中说了一个 “善意的谎言”,目的是 “安抚被激怒的情绪”,实际上他主张自己才是该发明的真正功臣。\(^\text{[76][77]}\)

泰勒以沉迷于理论上有趣但实际上不可行的项目而闻名(早期 “经典” 氢弹方案就是其中一个)。\(^\text{[39]}\) 关于泰勒在氢弹项目中的工作,汉斯·贝特曾评论道:

“没有人会因为 1946 年的计算出错而责备泰勒,特别是在洛斯阿拉莫斯当时还没有足够强大的计算机设备。但他在洛斯阿拉莫斯之所以受到指责,是因为他基于极不完整的计算数据,就引导实验室,乃至整个国家,走上了一条冒险的研究之路,而他自己应该很清楚这些计算并不充分。”\(^\text{[78]}\)

在曼哈顿计划期间,泰勒主张研发一种使用氢化铀的炸弹,但许多理论物理学同行认为这种方案不太可能奏效。\(^\text{[79]}\) 在利弗莫尔实验室,泰勒继续推进氢化铀炸弹的研究,最终的结果是一个哑弹。\(^\text{[80]}\) 乌拉姆曾写信给一位同事,提到他和泰勒分享的一个想法时说:“爱德华对此充满热情;这或许正是一个迹象,说明这个想法不会奏效。”\(^\text{[81]}\) 费米也曾打趣说,泰勒是他所认识的唯一一个拥有 “多重狂热” 的 “单一狂热者”。\(^\text{[82]}\)

核武器档案网站的卡里·萨布莱特认为,热核武器中 “辐射内爆压缩” 设计是乌拉姆最早提出的;但另一方面,他也指出,泰勒在 1945 年首次提出 “聚变助爆” 的构想却鲜少被认可,而这一技术对当今核武器的小型化与可靠性至关重要,并已在所有现代核武中普遍应用。\(^\text{[83]}\)

20 世纪 50 年代初,爱德华·泰勒在原子能委员会顾问总委员会的一次会议上提出了 “日晷计划”,该计划中的炸弹预计爆炸当量为 100 亿吨 TNT,而其对应的 “指针计划” 则预计为 10 亿吨 TNT。这两种装置最终都没有建造或测试。

4. 奥本海默争议

泰勒在 1954 年奥本海默的安全许可听证会上作证反对奥本海默,因此引发了巨大争议。在洛斯阿拉莫斯实验室期间,泰勒曾多次就裂变和聚变研究的问题与奥本海默发生冲突。而在这场听证会上,泰勒是唯一一位表示不应给予奥本海默安全许可的科学界成员。\(^\text{[84]}\)

当原子能委员会(AEC)律师罗杰·罗布在听证会上问他是否打算 “暗示奥本海默博士对美国不忠” 时,泰勒回答:

“我并不想做出那样的暗示。我了解奥本海默,他是一位在智力上非常敏锐且极其复杂的人,我认为我若试图分析他的动机,那将是自负且错误的。我始终认为,并且现在依然认为,他对美国是忠诚的。我相信这一点,并会继续相信,除非我看到非常确凿的相反证据。”\(^\text{[85]}\)

接着有人立即追问他是否认为奥本海默是一个 “安全风险”,泰勒作证说:

“我在许多情况下见过奥本海默博士的行为——我理解为奥本海默博士确实是那样行动的——而这对我来说极其难以理解。我在很多问题上都与他有根本分歧,而且坦率地说,他的行为在我看来是混乱和复杂的。因此,我更愿意看到国家的重要利益掌握在我更容易理解、因而更信任的人手中。从这个非常有限的角度来说,我只是想表达一种感受:如果国家事务由他人掌控,我会在个人上感到更安心。”\(^\text{[69]}\)

泰勒还作证说,奥本海默对热核武器项目的看法似乎更多是基于该武器在科学上的可行性,而不是其他因素。他还称赞奥本海默在洛斯阿拉莫斯的领导能力,认为他作为科学家和管理者都 “成就斐然”,并称其 “思维极为敏捷,是一位非常出色的主任”。\(^\text{[69]}\)

不过在这些评价之后,泰勒详细列举了他认为奥本海默在推动热核武器发展方面所造成的阻碍,并批评奥本海默在职业生涯中的多个时间点没有投入更多努力去推进相关研究。他说:“如果这是一个关于智慧与判断力的问题,从 1945 年以来的行为来看,我会说不批准他的安全许可更为明智。”\(^\text{[69]}\)

通过将对氢弹早期工作的分歧解读为安全风险问题,泰勒实际上在一个对安全至关重要的领域中给奥本海默判了 “死刑”。他的证词使奥本海默容易受到国会助理的指控——后者声称奥本海默是苏联间谍——这最终摧毁了奥本海默的职业生涯。\(^\text{[86]}\)

听证会结束后,奥本海默的安全许可被吊销。泰勒的大多数前同事都不认同他的证词,他因此被科学界大范围排斥。\(^\text{[84]}\) 事后,泰勒一直否认自己有意要害奥本海默,甚至声称他是想为奥本海默辩护。然而,有文献证据显示,事实很可能并非如此。在作证前六天,泰勒曾与一位原子能委员会的联络官会面,并提出要在证词中 “加重指控”。\(^\text{[87]}\)

泰勒始终坚称,他的证词并未对奥本海默造成实质性伤害。2002 年,泰勒表示,奥本海默并没有被这场听证会 “毁掉”,而是 “仅仅不再被邀请参与政策事务”。他说自己的措辞是过度反应,因为他刚刚得知奥本海默未能立刻报告海康·谢瓦利耶接触他、试图让他帮助苏联一事。泰勒表示,事后回看,他会选择不同的回应方式。\(^\text{[84]}\)

历史学家理查德·罗兹指出,他认为奥本海默的安全许可被吊销,在当时由 AEC 主席刘易斯·施特劳斯主导下,早已是定局,与泰勒的证词无关。然而,由于泰勒的证词最具杀伤力,他因此被指责为主要责任人,并因此失去了一些朋友,比如著名物理学家罗伯特·克里斯蒂在一次公开场合拒绝与他握手。这一事件象征了他之后在物理学界被边缘化的命运,也迫使他不得不转而投靠政界和工业界。\(^\text{[88]}\)

5. 美国政府工作与政治倡议

在 “奥本海默事件” 之后,爱德华·泰勒被科学界大多数人排斥,但在政府和军事科技圈中仍然颇受欢迎。除了他一贯倡导发展核能、维持强大核武库和推进核试验计划外,他还在 1940 年代末担任美国原子能委员会(AEC)反应堆安全委员会主席期间,帮助制定了核反应堆安全标准。\(^\text{[89]}\)1950 年代末,他领导通用原子公司的一项研发工作,设计出一种在技术上无法发生堆芯熔毁的研究型反应堆。该反应堆被称为 TRIGA(训练、研究、同位素、通用原子),至今已在全球数百家医院和大学中建造并投入使用,用于医疗同位素生产和科研。\(^\text{[90]}\)

泰勒还推动提高国防支出,以应对他所认为的苏联导弹威胁。他是 1958 年洛克菲勒兄弟基金会资助的特别研究项目中军事小组报告的签署人之一,该报告呼吁美国每年增加 30 亿美元的军费开支。\(^\text{[91]}\)

1956 年,泰勒参加了 “诺布斯卡计划” 反潜战争会议,会议议题涵盖从海洋学到核武器。在讨论为 “马克 45” 鱼雷开发小型核弹头的过程中,他引发了一场关于是否可能为 “北极星” 导弹开发体积小、当量为一兆吨的核弹头的讨论。他的讨论对手是来自洛斯阿拉莫斯国家实验室的 J·卡森·马克,起初坚持认为这不可行。然而,马克最终表示,可以开发出足够小、当量为半兆吨的核弹头。这个当量约为广岛原子弹的三十倍,已足够让当时在场的美国海军作战部长阿利·伯克上将满意。到当年年底,海军的战略导弹发展方向从 “木星” 导弹转向了 “北极星” 导弹。\(^\text{[95]}\)

1958 年至 1960 年间,泰勒担任他与欧内斯特·劳伦斯共同创建的劳伦斯利弗莫尔国家实验室主任,之后继续担任副主任。他还主持成立了加州大学伯克利分校的空间科学实验室,并兼任加州大学伯克利分校物理学教授。\(^\text{[93]}\) 泰勒坚定支持强大的核计划,主张继续进行核试验和技术发展——事实上,他辞去利弗莫尔实验室主任职务,就是为了更有效地反对拟议中的核试验禁令。他不仅在国会作证反对禁令,还通过电视向公众发声。\(^\text{[94]}\)

1963 年,泰勒在加州大学戴维斯分校和利弗莫尔实验室创立了应用科学系,该系设有以他命名的 “爱德华·泰勒讲席教授”。\(^\text{[95]}\)1975 年,他从实验室和伯克利双双退休,被授予利弗莫尔实验室名誉主任称号,并被任命为胡佛研究所高级研究员。\(^\text{[39]}\)1989 年匈牙利共产主义政权垮台后,泰勒多次访问祖国,对当地的政治变革保持密切关注。\(^\text{[96]}\)

6. 全球气候变化

泰勒是最早提出气候变化危险性的知名人物之一,他指出燃烧化石燃料所导致的温室效应令人担忧。1957 年 12 月,在美国化学会的一次会员大会上,泰勒警告说,自 19 世纪中叶以来大量燃烧碳基燃料,正在增加大气中二氧化碳的浓度,这些气体 “会像温室一样发挥作用,提高地表温度”。他还表示自己计算过,如果大气中的二氧化碳浓度上升 10%,“极地冰盖的一部分可能会明显融化”。\(^\text{[97]}\)

1959 年,在美国石油协会与哥伦比亚大学商学院为纪念美国石油工业百年所联合举办的一个专题研讨会上,爱德华·泰勒发出警告:\(^\text{[98]}\)

“我要和你们谈谈未来的能源。我先说说为什么我认为我们必须对过去的能源资源进行补充……而奇怪的是,这涉及到一个污染大气层的问题。……每当你燃烧传统燃料,就会产生二氧化碳。……二氧化碳具有一种奇特的性质。它能透过可见光,但会吸收地球释放的红外辐射。它在大气中的存在会引起温室效应。……据计算,如果二氧化碳浓度上升 10%,就足以使冰盖融化并淹没纽约。所有沿海城市都会被水覆盖,而因为相当大比例的人口生活在沿海地区,我认为这种化学污染比大多数人意识到的要严重得多。”

7. 核爆炸的非军事用途

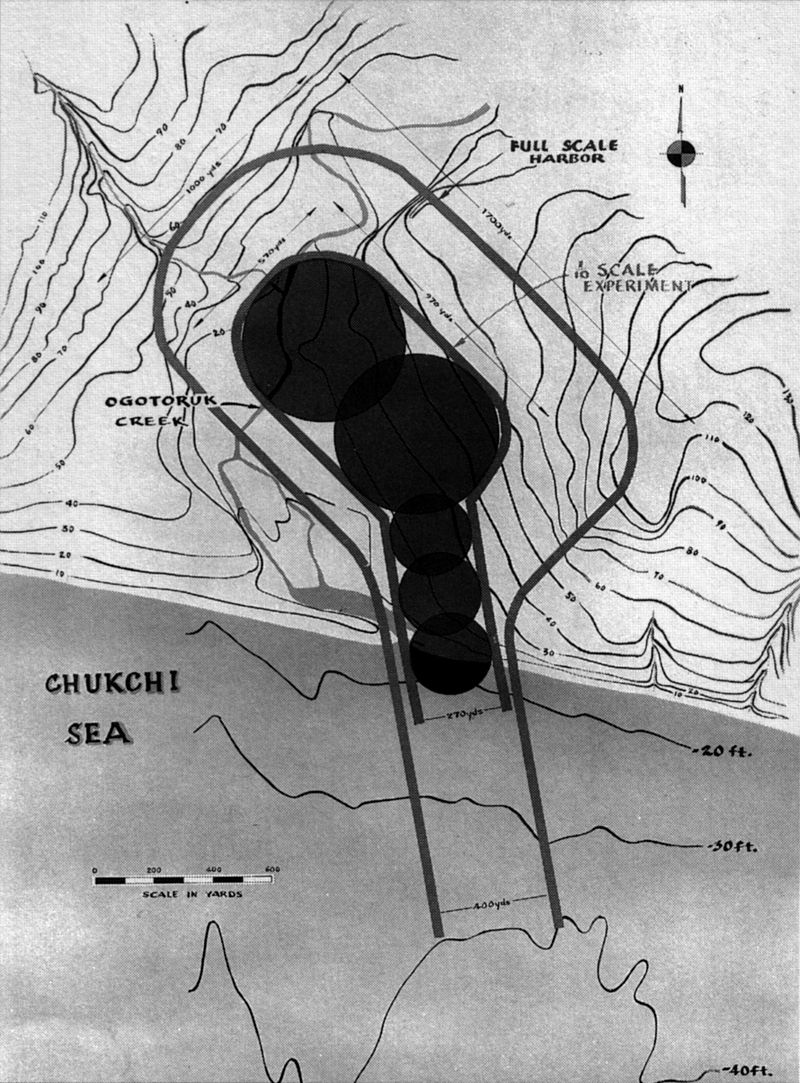

泰勒是最强烈、最著名的主张研究核爆炸非军事用途的倡导者之一,美国在 “铸犁行动” 框架下对这一方向进行了探索。他提出的最具争议性项目之一,是使用多兆吨级氢弹挖掘一个超过一英里长、半英里宽的深水港口,以便将煤炭和石油资源通过阿拉斯加的霍普角转运。1958 年,美国原子能委员会(AEC)接受了泰勒的提议,该项目被命名为 “战车计划”。在 AEC 勘察阿拉斯加场址并将该地从公共土地中划出期间,泰勒公开宣扬该计划的经济利益,但他未能说服地方政府领导人相信该项目在财政上是可行的。\(^\text{[99]}\)

其他科学家批评该项目可能对当地野生动物以及生活在拟定区域附近的伊努皮亚特人构成安全威胁,而这些原住民直到 1960 年 3 月才被正式告知该计划的存在。\(^\text{[100][101]}\) 此外,港口每年将有 9 个月被冰封,严重影响其用途。最终,由于项目在财务上不可行,以及人们对辐射相关健康问题的担忧,该计划于 1962 年被放弃。\(^\text{[102]}\)

另一个与此相关并获得泰勒支持的实验,是在加拿大阿尔伯塔省北部使用核爆炸从油砂中提取石油的计划,称为 “油砂计划”。该计划实际上得到了阿尔伯塔省政府的批准,但被加拿大总理约翰·迪芬贝克领导下的联邦政府否决,因为他坚决反对在加拿大部署任何核武器。在迪芬贝克下台之后,加拿大在 1963 年至 1984 年间参与了与美国的核共享协议,从而拥有了核武器。\(^\text{[103][104]}\)

泰勒还提出使用核弹防止强烈飓风造成破坏。他主张,当大西洋的气象条件适合生成飓风时,可以通过精确布置的核爆炸所产生的热量来引发若干个小型飓风,而不是坐等自然形成一个大型飓风。\(^\text{[105]}\)

8. 核技术与以色列

在长达二十年的时间里,爱德华·泰勒在核问题上为以色列提供建议,尤其是在氢弹制造方面提供了指导。\(^\text{[106]}\)1952 年,泰勒与奥本海默在特拉维夫与大卫·本-古里安举行了一次长时间会谈,告诉他获取钚的最佳方式是将天然铀燃烧于核反应堆中。自 1964 年起,泰勒与以色列之间建立联系的桥梁是物理学家尤瓦尔·尼尔曼,后者在政治观点上与泰勒相近。1964 至 1967 年间,泰勒六次访问以色列,在特拉维夫大学讲学,并为以色列的科学-安全圈高层、总理及内阁成员提供咨询。\(^\text{[107]}\)

1967 年,以色列的核计划接近完成,泰勒通知尼尔曼他将向美国中央情报局(CIA)通报以色列已经拥有核武器,并解释这是在六日战争背景下的正当行为。在尼尔曼向总理利维·艾希柯尔请示后,泰勒向 CIA 科学技术办公室主任卡尔·达克特做了简报。泰勒花了一年的时间才说服 CIA 相信以色列确已拥有核能力;此情报随后通过 CIA 局长理查德·赫尔姆斯传递至当时的美国总统林登·约翰逊。泰勒还说服美方停止对以色列内盖夫迪莫纳核研究中心的核查尝试。1976 年,达克特在美国国会向核管制委员会作证称,在收到一位 “美国科学家” 的信息后,他起草了一份有关以色列核能力的《国家情报估计》报告。\(^\text{[108]}\)

1980 年代,泰勒再次访问以色列,为以色列政府建设核反应堆提供建议。\(^\text{[109]}\) 三十年后,泰勒确认,他正是在这些访问期间得出以色列已经拥有核武器的结论。他在将此事通报美国政府后据称表示:“他们(以色列)已经拥有了核武器,而且聪明到信任自己的科研成果而不去进行试爆。他们知道,一旦试爆,就会惹上麻烦。”\(^\text{[108]}\)

9. 三哩岛事件

1979 年,爱德华·泰勒突发心脏病,并将其归咎于女演员简·方达。方达主演的电影《中国综合症》描绘了一场虚构的核反应堆事故,该片上映时间距三哩岛核事故不足两周。在为影片做宣传时,方达公开反对核能。事故发生后,泰勒迅速展开行动,为核能辩护,积极游说政府,并为核能的安全性与可靠性作证。在一轮密集活动之后不久,他便突发心脏病。他在 1979 年 7 月 31 日《华盛顿邮报》上刊登了一则整版广告,标题是:“我是三哩岛事件唯一的受害者”。\(^\text{[110]}\) 广告开头写道:

“5 月 7 日,也就是三哩岛事故发生几周后,我正在华盛顿。我去那儿是为了反驳拉尔夫·纳德、简·方达以及他们那类人向媒体散布的那些企图吓唬公众远离核能的宣传。我已经 71 岁了,每天工作 20 小时。压力太大了。第二天,我就心脏病发作了。你可以说我是唯一一个因哈里斯堡附近那个反应堆而健康受损的人。不,这说法不对。并不是反应堆的错,是简·方达。反应堆并不危险。”\(^\text{[111]}\)

10. 战略防御倡议

20 世纪 80 年代,泰勒开始大力推动后来被称为 “战略防御倡议” 的计划。批评者讥讽该计划为 “星球大战”,其构想是利用地面和卫星上的激光、粒子束和导弹来摧毁来袭的苏联洲际弹道导弹(ICBM)。泰勒在政府机构中积极游说,并获得了当时总统罗纳德·里根的批准,启动了一个开发系统的计划,该系统包括使用搭载核武器的复杂卫星,通过 X 射线激光打击来袭导弹——这是更大规模核武防御科研计划的一部分。\(^\text{[112]}\)

该项目后来爆出丑闻,泰勒及其助手洛威尔·伍德被指控夸大该计划的可行性,甚至可能促使实验室主任罗伊·伍德拉夫被解职,因为他曾试图指出这一错误。\(^\text{[113]}\) 泰勒的言论导致科学界流传起一个笑话,说 “不切实际乐观的新单位被称为‘泰勒’;一个泰勒数值太大,以至于大多数事件只能用纳泰勒或皮泰勒来衡量”。\(^\text{[114]}\)

许多著名科学家认为该系统毫无意义。汉斯·贝特与 IBM 物理学家理查德·加温以及康奈尔大学的库尔特·戈特弗里德共同在《科学美国人》上发表文章,分析该系统并得出结论:任何潜在敌人都可以用造价极低的诱饵轻松瘫痪整个系统。\(^\text{[115]}\)

1987 年,泰勒出版了《宁可有盾,不要有剑》一书,主张民防建设和主动防御系统。他对激光在 SDI 中作用的观点也发表于 1986 至 1987 年间的两场激光会议论文集中,并可供查阅。\(^\text{[116][117]}\)

11. 小行星撞击防御

在 1994 年 “苏梅克-列维 9 号” 彗星撞击木星事件之后,泰勒于 1995 年在劳伦斯利弗莫尔国家实验室的一次行星防御研讨会上,向一群美俄冷战后时期的武器设计师提议合作设计一个当量为 10 亿吨 TNT(1 吉吨)的核爆装置,其爆炸能量相当于一颗直径 1 公里的小行星的动能。\(^\text{[118][119][120]}\) 为了保卫地球,这个理论上的 1 吉吨装置重量约为 25 到 30 吨,足够轻,能由俄罗斯的 “能源号” 火箭发射。该装置可用于瞬间汽化一颗 1 公里大小的小行星,或在仅几个月的预警时间内偏转直径大于 10 公里、足以引发灭绝事件的小行星轨道;若预警时间达到一年,并在最接近木星的拦截位置部署,该装置还可应对更为罕见、来自柯伊伯带、在两年内穿越地球轨道的短周期彗星。对于此类最大估计直径为 100 公里的彗星,设想的威胁对象是假想天体 “卡戎”。\(^\text{[118][119][120]}\)

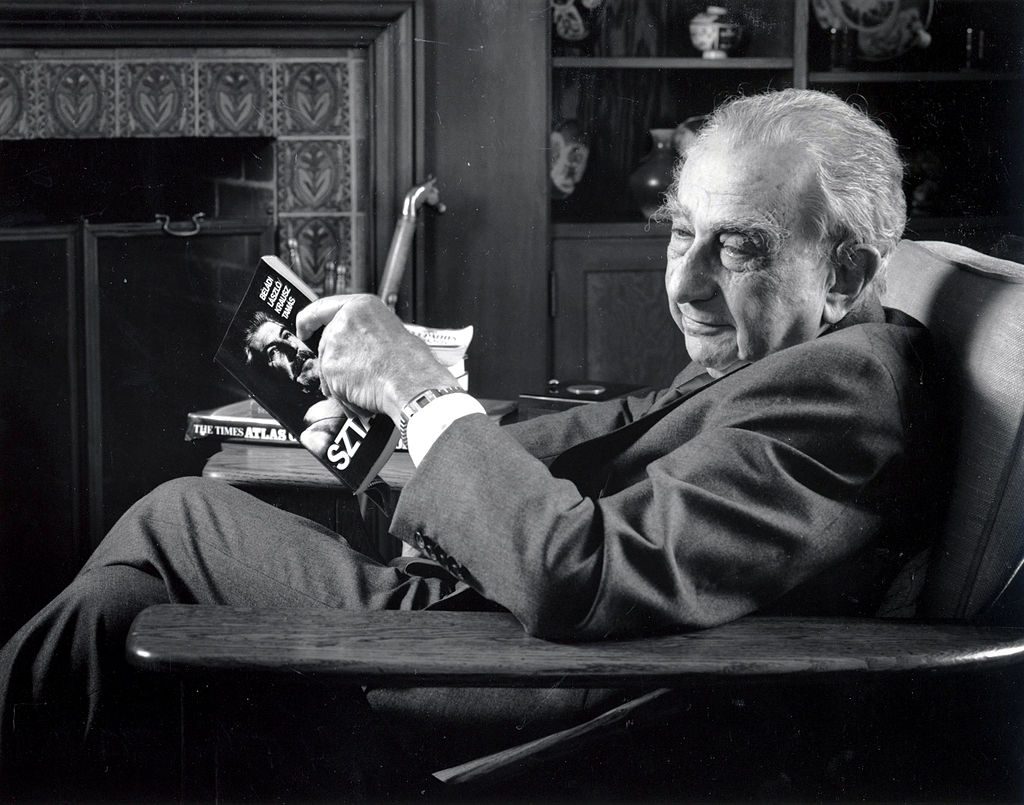

12. 死亡与遗产

泰勒于 2003 年 9 月 9 日逝世,享年 95 岁,地点是加利福尼亚州斯坦福。\(^\text{[39]}\) 两天前他中风,此前已长期患有多种与高龄相关的疾病。\(^\text{[121]}\)

由于泰勒一生积极倡导通过核武器实现力量均衡,尤其是在许多曾与他共事的战时科学家后来对军备竞赛表示悔意的背景下,他成了 “疯狂科学家” 刻板印象的靶子。1991 年,他因 “毕生致力于改变我们对和平认知的含义” 而获得首届 “搞笑诺贝尔和平奖” 之一。他也被传是斯坦利·库布里克 1964 年讽刺电影《奇爱博士》中同名角色的灵感来源之一。\(^\text{[39]}\) 在 1999 年那次接受《科学美国人》采访时,他对这个问题显得极为反感:“我不叫奇爱博士。我不了解奇爱博士。我对奇爱博士不感兴趣。我还能说什么?……听着,再说三次我就把你赶出我办公室。”\(^\text{[10]}\)

诺贝尔奖得主、物理学家伊西多·拉比曾评价说:“如果没有泰勒,这个世界可能会更好。”\(^\text{[122]}\)

1981 年,泰勒成为世界文化理事会的创始成员之一。\(^\text{[123]}\) 在他 90 岁左右的时候,他许下百岁生日愿望:希望劳伦斯利弗莫尔实验室的科学家们能为他提供关于行星内部结构的 “出色预测——不论是计算还是实验”。\(^\text{[20]}\)

1986 年,他获得了美国西点军校的西尔瓦努斯·塞耶奖。他于 1948 年当选为美国国家科学院院士。\(^\text{[124]}\) 他还是美国艺术与科学院、美国科学促进会(AAAS)、美国核学会以及美国物理学会的会士。\(^\text{[125][126]}\) 他所获荣誉包括:1958 年爱因斯坦奖、\(^\text{[93]}\)1961 年美国成就学院金盘奖、\(^\text{[127]}\)1962 年费米奖、\(^\text{[93]}\)1978 年赫茨尔奖、1980 年埃林根奖章、\(^\text{[128]}\)1975 年哈维奖、1983 年国家科学奖章、1989 年总统公民奖章、\(^\text{[93]}\) 以及 2001 年匈牙利的科尔文链奖。\(^\text{[129]}\)1960 年,他作为 “美国科学家” 集体的一员被《时代》杂志评为 “年度人物”;\(^\text{[130]}\) 一颗小行星——5006 Teller——也以他命名。\(^\text{[131]}\)2003 年,在他去世前不到两个月,美国总统乔治·W·布什向他颁发了总统自由勋章。\(^\text{[39]}\)

他的最后一篇论文在他去世后发表,主张建造一种液态氟化物钍反应堆原型机。\(^\text{[132][133]}\) 其共同作者拉尔夫·莫伊尔于 2007 年回忆了这篇论文的起因与动机。\(^\text{[134]}\)

泰勒曾在以下影视作品中被饰演:1980 年电视迷你剧《奥本海默》中由大卫·苏切特饰演;1987 年电视剧《核弹竞赛》中由米基·马诺伊洛维奇饰演;2023 年传记电影《奥本海默》中由本尼·萨夫迪饰演。\(^\text{[135]}\)

13. 著作目录

- 《我们的核未来:事实、危险与机遇》(1958),与阿尔伯特·L·拉特合著

- 《物理学的基本概念》(1960)

- 《广岛的遗产》(1962),与艾伦·布朗(Allen Brown)合著

- 《核爆炸的建设性用途》(1968)

- 《来自天堂与地球的能源》(1979)

- 《对简洁的追求》(1980)

- 《宁可盾牌,不要利剑:国防与技术的视角》(1987)

- 《对物理学黑暗秘密的对话》(1991),与温蒂·泰勒和威尔逊·塔利合著,ISBN 978-0306437724

- 《回忆录:一段二十世纪的科学与政治之旅》(2001),与朱迪思·舒勒里合著,剑桥,麻省:Perseus Publishing(通过互联网档案馆)

14. 参考文献

引文

- Rhodes 1995,第 456 页。

- Goodchild 2004,第 36 页。

- Metropolis, Nicholas; Rosenbluth, Arianna W.; Rosenbluth, Marshall N.; Teller, Augusta H.; Teller, Edward(1953)。《快速计算机对状态方程的计算》。发表于《化学物理学杂志》,21 卷第 6 期,第 1087–1092 页。Bibcode: 1953JChPh..21.1087M。doi:10.1063/1.1699114。OSTI: 4390578。S2CID: 1046577。

- 《科学火星人:改变二十世纪的五位物理学家》,牛津大学出版社,美国,2006 年,ISBN 978-0198039679。

- Libby, Stephen B.; Van Bibber, Karl A.(2010)。《爱德华·泰勒百年纪念研讨会:现代物理与爱德华·泰勒的科学遗产》,加州利弗莫尔,2008 年。世界科学出版社。ISBN 978-9812838001。

- 《爱德华·泰勒逝世,享年 95 岁;氢弹的激烈设计者》,《纽约时报》,2003 年 9 月 10 日。

- Horvath, Tibor(1997 年 6 月)。《西奥多·冯·卡门、尤金·维格纳、约翰·冯·诺依曼、利奥·西拉德、爱德华·泰勒与他们关于终极现实和意义的思想》。发表于《终极现实与意义》,第 20 卷第 2–3 期,第 123–146 页。doi:10.3138/uram.20.2-3.123。ISSN: 0709-549X。

- Teller 与 Shoolery 合著(2001),第 32 页。

- 泰勒在 YouTube 上回忆其最早记忆的视频

- Stix, Gary(1999 年 10 月)。《原子咖啡馆的恶名与荣耀:爱德华·泰勒对其充满争议的职业生涯无怨无悔》,发表于《科学美国人》,第 42–43 页。doi:10.1038/scientificamerican1099-42。访问日期:2007 年 11 月 25 日。

- “爱德华·泰勒 - 核博物馆”。ahf.nuclearmuseum.org/。访问日期:2023 年 6 月 10 日。

- “曼哈顿计划科学家:爱德华·泰勒(美国国家公园管理局)”。[www.nps.gov。访问日期:2023 年 6 月 10 日。](http://www.nps.gov。访问日期:2023 年 6 月 10 日。)

- 爱德华·泰勒——赫尔曼·马克的启发(第 147 段中的第 18 段),1996 年 6 月接受劳伦斯利弗莫尔国家实验室前主任约翰·H·纳克尔斯的采访(发布于 2008 年 1 月 24 日)备用视频来源(2017 年 9 月 27 日上传至 Web of Stories 的 YouTube 频道)

- 爱德华·泰勒的资料,引用如下:“由于反犹主义离开匈牙利,泰勒于 1926 年至 1928 年间前往德国,在卡尔斯鲁厄理工学院学习化学和数学。他听了赫尔曼·马克关于新兴分子光谱学的讲座,深受启发:‘他(马克)让我明白,物理学的新观念已经将化学转变为物理学前沿的重要组成部分。’”

- 爱德华·泰勒——波粒二象性激发了对物理学的热情(第 147 段中的第 16 段),1996 年 6 月接受约翰·H·纳克尔斯采访(发布于 2008 年 1 月 24 日) 备用视频来源(2017 年 9 月 27 日上传至 Web of Stories 的 YouTube 频道)引用:“这个理论(聚合物化学及其与量子物理的关系)促使我从对数学的兴趣转向了对物理的兴趣。”

- 爱德华·泰勒——获得成为物理学家的许可(第 147 段中的第 17 段),1996 年 6 月接受约翰·H·纳克尔斯采访(发布于 2008 年 1 月 24 日) 备用视频来源(2017 年 9 月 27 日上传至 Web of Stories 的 YouTube 频道)

- 爱德华·泰勒——跳下行驶中的列车(第 147 段中的第 20 段),1996 年 6 月接受劳伦斯利弗莫尔国家实验室前主任约翰·H·纳克尔斯的采访(发布于 2008 年 1 月 24 日,2017 年 9 月 27 日上传至 Web of Stories 的 YouTube 频道)

- 罗兹(Rhodes)

- 《爱德华·泰勒与其他科学 “火星人”》,作者伊斯特万·哈吉泰,NIST 学术演讲,2011 年 11 月 4 日(YouTube 发布于 2012 年 6 月 26 日)注:演讲者是《科学的火星人:改变二十世纪的五位物理学家》(2006 年,ISBN 978-0195178456)的作者。

- 维特,格洛丽亚(Gloria Witt):“一位杰出人物的一瞥”,劳伦斯利弗莫尔国家实验室。存档于 2016 年 3 月 24 日,检索日期:2015 年 11 月 13 日。

- 泰勒与舒勒里(Teller & Shoolery)2001 年,第 80 页;另见 “对爱德华·泰勒的采访,第 40 段:与普拉切克(Placzek)前往罗马拜访费米”。Peoples Archive,检索日期:2015 年 11 月 13 日。

- 泰勒与舒勒里 2001 年,第 70–72 页。

- 泰勒与舒勒里 2001 年,第 77–80 页。

- 泰勒与舒勒里 2001 年,第 94–104 页。

- 《爱德华·泰勒,真正的奇爱博士》,哈佛大学出版社,2004 年,ISBN 978-0674016699。

- 泰勒与舒勒里 2001 年,第 109 页。

- 哈吉泰,伊斯特万;哈吉泰,玛格道尔娜(2015 年)。《布达佩斯科学之旅:指南》,牛津大学出版社,ISBN 978-0191068492。

- 泰勒与舒勒里 2001 年,第 118–120 页。

- Jahn, H.; Teller, E.(1937 年)。“简并电子态下多原子分子的稳定性 I:轨道简并性”。《英国皇家学会会刊 A》161(905):220–235。Bibcode:1937RSPSA.161..220J。doi:10.1098/rspa.1937.0142。

- 《美国化学会志》,第 60 卷第 2 期,第 309–319 页(1938 年)。

- 泰勒与舒勒里,2001 年,第 151 页。

- “乔治华盛顿大学天体物理学历史 | 物理系 | 哥伦比亚文理学院”。哥伦比亚文理学院物理系。检索日期:2025 年 1 月 30 日。

- 布朗与李,2009 年,第 13–14 页。

- 赫肯,2002 年,第 63–67 页。

- 罗兹,1986 年,第 415–420 页。

- 罗兹,1986 年,第 399–400 页。

- 泰勒与舒勒里,2001 年,第 158 页。

- 泰勒与舒勒里,2001 年,第 163–165 页。

- 舒尔金,乔尔·N,2003 年 9 月 10 日。“爱德华·泰勒,‘氢弹之父’,95 岁去世”。《斯坦福报道》。斯坦福新闻服务中心。存档于 2015 年 5 月 13 日。检索日期:2007 年 11 月 27 日。

- 霍德森等,1993 年,第 76–77 页。

- 赫肯,2002 年,第 85–87 页。

- 霍德森等,1993 年,第 95 页。

- 霍德森等,1993 年,第 181 页。

- 赫肯,2002 年,第 117–118 页。

- 霍德森等,1993 年,第 129–130 页。

- 霍德森等,1993 年,第 160–162 页。

- 霍德森等,1993 年,第 204 页。

- 达什,1973 年,第 296–299 页。

- “罗伯特·F·克里斯蒂”。原子遗产基金会。检索日期:2015 年 11 月 14 日。

- 威勒斯坦,亚历克斯。“克里斯蒂的装置:关于一场死亡的反思”。Restricted Data 博客。检索日期:2014 年 10 月 7 日。

- “汉斯·贝特 94 岁——来自英国的帮助,以及‘克里斯蒂装置’”。Web of Stories。检索日期:2014 年 10 月 12 日。

- “长崎原子弹的建造”。Web of Stories。存档于 2014 年 10 月 10 日。检索日期:2014 年 10 月 12 日。

- “爱德华·泰勒,安息”。《新亚特兰蒂斯》杂志(第 3 期):105–107,2003 年秋季。存档日期:2016 年 3 月 3 日。检索日期:2015 年 11 月 15 日。

- 布隆伯格与帕诺斯,1990 年,第 82–83 页。

- “爱德华·泰勒致利奥·西拉德的信”(PDF)。核保密博客,1945 年 7 月 2 日。已存档(PDF)于 2022 年 10 月 9 日。检索日期:2015 年 11 月 15 日。副本藏于美国国会图书馆 J·罗伯特·奥本海默档案(MS35188),华盛顿特区,第 71 盒,文件夹:泰勒,爱德华,1942–1963。

- 泰勒与舒勒里,2001 年,第 206 页。

- “临时委员会科学小组关于立即使用核武器的建议,1945 年 6 月 16 日”。核时代和平基金会。存档于 2011 年 2 月 4 日。检索日期:2011 年 3 月 2 日。

- “评论文章——从原子弹到星球大战:爱德华·泰勒的历史。《比剑更好的盾:国防与技术的视角》”。《技术与文化》,第 31 卷第 4 期:848 页,1990 年 10 月。

- 泰勒与舒勒里,2001 年,第 206–209 页。

- 赫肯,2002 年,第 153–155 页。

- 泰勒与舒勒里,2001 年,第 239–243 页。

- 罗兹,1995 年,第 252–255 页。

- 赫肯,2002 年,第 171–173 页。

- “关于聚变武器的早期研究”。核武器档案。2015 年 11 月 15 日。

- 赫肯,2002 年,第 201–210 页。

- 哈里通,尤利;斯米尔诺夫,尤里(1993 年 5 月)。“哈里通版本”。《原子科学家公报》,第 49 卷第 4 期:20–31。Bibcode:1993BuAtS..49d..20K。doi:10.1080/00963402.1993.11456341。

- 罗兹,1995 年,第 461–472 页。

- 贝特,汉斯(1952)。“热核计划历史备忘录”。美国科学家联合会。检索日期:2007 年 12 月 15 日。

- 贝特,汉斯(1954)。“关于 J·罗伯特·奥本海默一案的证词”。原子档案。检索日期:2006 年 11 月 10 日。

- 卡尔森,本特(2003 年 7–8 月)。“乌拉姆如何奠定基础”。《原子科学家公报》,第 59 卷第 4 期:46–51。doi:10.2968/059004013。

- 乌拉姆,1983 年,第 220 页。

- 鲍尔斯,托马斯。“一个美国的悲剧”。《纽约书评》。存档日期:2021 年 5 月 11 日。检索日期:2023 年 7 月 16 日。

- 索普,2006 年,第 106 页。

- 赫肯,2002 年,第 256–257 页。

- 戈雷利克,2009 年,第 169–197 页。

- 泰勒与舒勒里,2001 年,第 407 页。

- 内井惣七(2003 年 7 月 22 日)。“爱德华·泰勒回忆录书评”。《科学哲学通讯》第 52 期。存档于 2011 年 7 月 25 日。检索日期:2009 年 10 月 22 日。

- 汉斯·A·贝特(1982 年)。“关于氢弹历史的评论”(PDF)。《洛斯阿拉莫斯科学》3(3): 47。存档于 2022 年 10 月 9 日。检索日期:2007 年 11 月 28 日。

- 古德柴尔德,2004 年,第 217 页。

- 赫肯,2002 年,第 284–286 页。

- 罗兹,1995 年,第 467 页。

- 古德柴尔德,2004 年,第 131 页。

- 卡里·萨布莱特。“分阶段辐射内爆的基本原理(‘泰勒–乌拉姆设计’)”。检索日期:2015 年 11 月 15 日。

- 迈克尔·伦尼克(2005 年 6–7 月)。“对爱德华·泰勒的最后采访”。《美国传统》杂志。存档日期:2008 年 5 月 17 日。

- 泰勒,爱德华(1954 年 4 月 28 日)。“关于 J·罗伯特·奥本海默一案:人事安全委员会听证会记录”。pbs.org。美国政府印刷局。存档于 2008 年 12 月 11 日。检索日期:2007 年 11 月 24 日。

- 布罗德,威廉·J(2014 年 10 月 11 日)。“60 年来保持机密的记录加强了对奥本海默忠诚的辩护”。《纽约时报》。检索日期:2015 年 11 月 13 日。

- 沙平,史蒂文(2002 年 4 月 25 日)。“百万吨人”。《伦敦书评》。存档于 2007 年 9 月 27 日。检索日期:2007 年 11 月 24 日。

- “理查德·罗兹谈:爱德华·泰勒在奥本海默听证会中的角色”。PBS。存档于 2015 年 11 月 17 日。检索日期:2015 年 11 月 15 日。

- 泰勒与舒勒里,2001 年,第 263–272 页。

- 泰勒与舒勒里,2001 年,第 423–424 页。

- “洛克菲勒报告呼吁以更强的军事部署和持续的意志应对”。《时代》杂志,1958 年 1 月 13 日。存档于 2013 年 1 月 4 日。

- 泰勒与舒勒里,2001 年,第 420–421 页。

- “怀念:爱德华·泰勒”。加利福尼亚大学戴维斯分校。存档于 2014 年 11 月 10 日。检索日期:2015 年 11 月 14 日。

- 赫肯,2002 年,第 330 页。

- “赫兹基金会为爱德华·泰勒设立 100 万美元捐赠基金”(新闻稿)。加利福尼亚大学戴维斯分校新闻服务。1999 年 6 月 14 日。检索日期:2007 年 11 月 24 日。

- 泰勒与舒勒里,2001 年,第 552–555 页。

- 马修斯,M.A.(1959 年 10 月 8 日)。“地球的碳循环”。《新科学家》,第 6 期:644–646。

- 本杰明·弗兰塔,“1959 年在 100 周年纪念日,爱德华·泰勒警告石油行业全球变暖问题”,《卫报》,2018 年 1 月 1 日(页面于 2018 年 1 月 2 日访问)。

- 钱斯,诺曼。“项目车道:阿拉斯加汤普森角的核遗产诺曼·钱斯 - 第一部分”。康涅狄格大学。存档于 2015 年 9 月 21 日。检索日期:2015 年 11 月 15 日。

- 奥尼尔,1994 年,第 97,111 页。

- 布罗德,1992 年,第 48 页。

- 钱斯,诺曼。“项目车道:阿拉斯加汤普森角的核遗产诺曼·钱斯 - 第二部分”。康涅狄格大学。存档于 2016 年 3 月 4 日。检索日期:2015 年 11 月 15 日。

- 洛雷托,弗兰克(2002 年 4 月 26 日)。“《核炸药》书评”。CM。第 8 卷,第 17 期。曼尼托巴大学。存档于 2002 年 10 月 15 日。

- 克利尔沃特,约翰(1998 年)。“加拿大核武器”。邓杜恩出版社(多伦多)。存档于 2011 年 7 月 18 日。检索日期:2011 年 1 月 30 日。

- “泰勒提议用核武器对抗飓风”。《奥兰多哨兵报》,1990 年 6 月 9 日。检索日期:2021 年 7 月 8 日。

- 卡尔平,2005 年,第 289–293 页。

- 加博尔·帕洛(2000 年)。“以色列科学中的匈牙利现象”(PDF)。《化学历史学报》25(1): 35–42。doi:10.70359/bhc2000v025p035。存档(PDF)于 2022 年 10 月 9 日。检索日期:2012 年 12 月 11 日。

- 科恩,1998 年,第 297–300 页。

- 美国新闻社(1982 年 12 月 6 日)。“爱德华·泰勒访问以色列,提供反应堆咨询”。《纽约时报》。检索日期:2012 年 12 月 11 日。

- 古德柴尔德,2004 年,第 327 页。

- “‘我是三英里岛事件的唯一受害者’”。《芝加哥论坛报》,1979 年 10 月 17 日。

- 格温恩,彼得(1987 年 9 月 21 日)。“泰勒谈战略防御倡议(SDI)和竞争力”。《科学家》。

- 谢尔,罗伯特(1988 年 7 月 17 日)。“揭开‘星际大战’真相的人:罗伊·伍德鲁夫的困境始于他试图将 X 射线激光的构想变为现实”。《洛杉矶时报》。检索日期:2015 年 11 月 15 日。

- “爱德华·泰勒:神话背后的人”。《真相寻求者》,2003 年 9 月 15 日。存档于 2020 年 7 月 30 日。检索日期:2015 年 11 月 15 日。

- 贝特,汉斯;加尔温,理查德;戈特弗里德,库尔特(1984 年 10 月 1 日)。“基于空间的弹道导弹防御”。《科学美国人》,251(4):39。Bibcode:1984SciAm.251d..39B。doi:10.1038/scientificamerican1084-39。检索日期:2015 年 11 月 15 日。

- 王,C. P.(主编),《激光国际会议'85》会议记录(STS,弗吉尼亚州麦克林,1986 年)。

- 杜阿尔特,F. J.(主编),《激光国际会议'87》会议记录(STS,弗吉尼亚州麦克林,1988 年)。

- 行星防御研讨会 LLNL 1995

- 杰森·米克(2013 年 10 月 17 日)。“所有炸弹的母亲将在轨道平台上静待”。存档于 2014 年 10 月 9 日。

- “核武器的新用途:狩猎流浪的小行星”。公共诚信中心,2013 年 10 月 16 日。存档于 2016 年 3 月 20 日。

- Goodchild 2004,第 394 页。

- 这句话主要归功于拉比(Rabi)在许多新闻来源中(例如,麦基,罗宾(2004 年 5 月 2 日)。“百万吨的自大狂”。《观察者》),但在一些可靠来源中也归功于汉斯·贝特(Hans Bethe)(即在 Herken 2002 年,结语注释中)。

- “关于我们”。世界文化委员会。检索日期:2016 年 11 月 8 日。

- “爱德华·泰勒”。[www.nasonline.org。](http://www.nasonline.org。)

- “关于实验室:爱德华·泰勒——一生致力于科学”。劳伦斯利弗莫尔国家实验室,2004 年 1 月 7 日。存档于 2008 年 4 月 18 日。检索日期:2007 年 11 月 28 日。

- “APS 会员档案”。美国物理学会。(搜索年份=1936,机构=乔治·华盛顿大学)

- “美国成就学会的金盘奖得主”。[www.achievement.org。美国成就学会。](http://www.achievement.org。美国成就学会。)

- “SES 勋章得主”。工程科学学会。存档于 2015 年 10 月 8 日。检索日期:2015 年 11 月 14 日。

- “匈牙利人表彰氢弹物理学家泰勒”。《德萨雷特新闻》,2001 年 8 月 16 日。存档于 2015 年 11 月 17 日。检索日期:2015 年 11 月 14 日。

- “《时代》年度人物,1960 年:美国科学家”。《时代》杂志,1961 年 1 月 2 日。存档于 2007 年 5 月 5 日。检索日期:2007 年 11 月 28 日。

- “艾姆斯天文图:泰勒访问艾姆斯”(PDF)。美国国家航空航天局,2000 年 11 月 27 日,第 6 页。存档(PDF)于 2022 年 10 月 9 日。检索日期:2007 年 11 月 28 日。

- Ritholtz, Barry(2012 年 3 月 7 日)。《Motherboard TV:泰勒博士的奇异爱好,从氢弹到钍能源》。Motherboard TV。检索日期:2015 年 11 月 16 日。

- Moir, Ralph;Teller, Edward(2005 年)。“基于熔盐技术的钍燃料地下电站”。《核技术》,151(3),美国核学会:334–340。Bibcode:2005NucTe.151..334M。doi:10.13182/NT05-A3655。S2CID 36982574。存档于 2013 年 4 月 4 日。检索日期:2012 年 3 月 22 日。

- “泰勒最后一篇论文的相关材料,供爱德华·泰勒百年纪念参考。Edward Teller – Ralph Moir 2007”(PDF)。存档(PDF)于 2022 年 10 月 9 日。

- Thomas, Michael(2023 年 7 月 19 日)。“‘奥本海默’演员阵容与角色指南:克里斯托弗·诺兰历史史诗中的人物介绍”。Collider。检索日期:2023 年 7 月 21 日。

- Selove, Walter(1958 年)。“对《我们的核未来:事实、危险与机会》一书的评论,爱德华·泰勒与阿尔伯特·L·拉特合著”。《科学》,127(3305):1042。doi:10.1126/science.127.3305.1042.b。S2CID 239881549。

- Frisch, David(1962 年)。“对《广岛遗产》一书的评论,爱德华·泰勒与艾伦·布朗合著”。《今日物理学》,15(7):50-51。Bibcode:1962PhT....15g..50T。doi:10.1063/1.3058270。

- “对《广岛遗产》一书的简短评论,爱德华·泰勒与艾伦·布朗合著”。《海军战争学院评论》,15(6):40。1962 年 9 月。

- Bernstein, Barton J.(1990 年)。“对《比剑更好:关于防御与技术的视角》一书的评论,爱德华·泰勒著”。《技术与文化》,31(4):846–861。doi:10.2307/3105912。JSTOR 3105912。S2CID 115370103。

- “对《与泰勒和威尔逊·塔利的物理学黑暗秘密对话》一书的评论”。《出版商周刊》,2000 年 1 月 1 日。

- Borcherds, P.(2003 年)。“对《与威尔逊·塔利的物理学黑暗秘密对话》一书的评论,爱德华·泰勒与威尔逊·塔利合著”。《欧洲物理学杂志》,24(4):495–496。doi:10.1088/0143-0807/24/4/702。S2CID 250893374。

- Dyson, Freeman J.(2002 年)。“对《回忆录:20 世纪的科学与政治之旅》一书的评论,爱德华·泰勒与朱迪思·舒雷合著”。《美国物理学杂志》,70(4):462–463。Bibcode:2002AmJPh..70..462T。doi:10.1119/1.1456079。

来源

- Blumberg, Stanley; Panos, Louis (1990). 《Edward Teller: Giant of The Golden Age of Physics》。纽约:Macmillan Publishing Company。ISBN 0684190427。

- Broad, William J. (1992). 《Teller's War: The Top-Secret Story Behind the Star Wars Deception》。纽约:Simon & Schuster。ISBN 0671701061。

- Brown, Gerald E.; Lee, Sabine (2009). 《Hans Albrecht Bethe (PDF)》。传记文集。华盛顿 D.C.:美国国家科学院。

- Cohen, Avner (1998). 《以色列与原子弹》。纽约:哥伦比亚大学出版社。ISBN 978-0231104838。

- Dash, Joan (1973). 《A Life of One's Own: Three Gifted Women and the Men They Married》。纽约:Harper & Row。ISBN 978-0060109493。OCLC 606211。

- Goncharov, German (2005). “The Extraordinarily Beautiful Physical Principle of Thermonuclear Charge Design (on the occasion of the 50th anniversary of the test of RDS-37 – the first Soviet two-stage thermonuclear charge)”。《Physics-Uspekhi》,48 (11):1187–1196。Bibcode:2005PhyU...48.1187G。doi:10.1070/PU2005v048n11ABEH005839。S2CID 250820514。俄文原文(免费下载)。

- Goodchild, Peter (2004). 《Edward Teller: The Real Dr. Strangelove》。马萨诸塞州剑桥:哈佛大学出版社。ISBN 978-0674016699。

- Gorelik, Gennady (2009). “The Paternity of the H-Bombs: Soviet-American Perspectives”。《Physics in Perspective》,11 (2):169–197。Bibcode:2009PhP....11..169G。doi:10.1007/s00016-007-0377-8。S2CID 120853984。

- Herken, Gregg (2002). 《Brotherhood of the Bomb: The Tangled Lives and Loyalties of Robert Oppenheimer, Ernest Lawrence, and Edward Teller》。纽约:Henry Holt and Company。ISBN 0805065881。

- Hoddeson, Lillian; Henriksen, Paul W.; Meade, Roger A.; Westfall, Catherine L. (1993). 《Critical Assembly: A Technical History of Los Alamos During the Oppenheimer Years, 1943–1945》。纽约:剑桥大学出版社。ISBN 0521441323。OCLC 26764320。

- Karpin, Michael (2005). 《The Bomb in the Basement》。纽约:Simon & Schuster。ISBN 0743265955。

- O'Neill, Dan (1994). 《The Firecracker Boys》。纽约:St. Martin's Press。ISBN 0312110863。

- Rhodes, Richard (1986). 《The Making of the Atomic Bomb》。伦敦:Simon & Schuster。ISBN 0671441337。

- Rhodes, Richard (1995). 《Dark Sun: The Making of the Hydrogen Bomb》。纽约:Simon and Schuster。ISBN 068480400X。

- Teller, Edward; Shoolery, Judith L. (2001). 《Memoirs: A Twentieth-Century Journey in Science and Politics》。马萨诸塞州剑桥:Perseus Publishing。ISBN 073820532X。

- Thorpe, Charles (2006). 《Oppenheimer: The Tragic Intellect》。芝加哥大学出版社。ISBN 0226798453。

- Ulam, S. M (1983). 《Adventures of a Mathematician》。纽约:Charles Scribner's Sons。ISBN 978-0684143910。OCLC 1528346。

15. 进一步阅读

- Stanley A. Blumberg 和 Louis G. Panos. 《Edward Teller: Giant of the Golden Age of Physics; a Biography》 (Scribner's, 1990)

- Istvan Hargittai. 《Judging Edward Teller: a Closer Look at One of the Most Influential Scientists of the Twentieth Century》 (Prometheus, 2010)

- Carl Sagan 在其书籍《The Demon-Haunted World: Science as a Candle in the Dark》的第 16 章中详细讨论了 Teller 的职业生涯 (Headline, 1996), 第 268–274 页。

- Lawrence Livermore National Laboratory 的《Science and Technology Review》包含了 Stephen B. Libby 于 2007 年撰写的 10 篇文章,纪念 Teller 出生 100 周年,文章主要讲述了 Edward Teller 的生平及其对科学的贡献。

- 《Heisenberg Sabotaged the Atomic Bomb》(《Heisenberg hat die Atombombe sabotiert》)是 Edward Teller 的采访,收录于 Michael Schaaf 的书籍《Heisenberg, Hitler und die Bombe. Gespräche mit Zeitzeugen Berlin 2001》中,ISBN 3928186604。

- Coughlan, Robert (1954 年 9 月 6 日). "Dr. Edward Teller's Magnificent Obsession" 《Life》。检索于 2019 年 1 月 29 日。

- Szilard, Leo. (1987) 《Toward a Livable World: Leo Szilard and the Crusade for Nuclear Arms Control》 (剑桥:MIT 出版社)。ISBN 978-0262192606

16. 外部链接

- 1986 年 Edward Teller 的音频采访,由 S. L. Sanger 主持,《曼哈顿计划的声音》

- 《Edward Teller 的注释书目》来自阿尔索斯数字核问题图书馆

- 《Edward Teller 在 Oppenheimer 听证会中的角色》与 Richard Rhodes 的采访

- Edward Teller 传记与美国成就学院的访谈

- 1988 年 1 月,Edward Teller 在 Lewis Burke Frumkes 广播节目中的广播采访

- 《H 炸弹的父亲:苏联-美国视角》,于 2011 年 6 月 28 日通过 Wayback Machine 归档

- Edward Teller 讲述他的生平故事,在 Web of Stories(视频)

- Edward Teller 的作品,存档于古腾堡计划

- Edward Teller 在 IMDb 上的资料

友情链接: 超理论坛 | ©小时科技 保留一切权利