阿瑟·康普顿(综述)

贡献者: 待更新

本文根据 CC-BY-SA 协议转载翻译自维基百科相关文章。

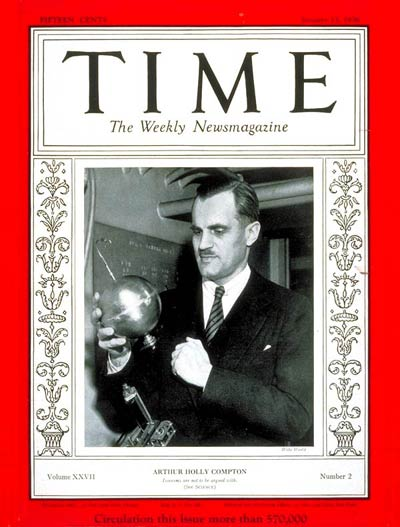

阿瑟·霍利·康普顿(Arthur Holly Compton,1892 年 9 月 10 日—1962 年 3 月 15 日)是美国物理学家,他与 C.T.R. 威尔逊共同获得了 1927 年诺贝尔物理学奖,表彰他发现了康普顿效应,该效应证明了电磁辐射的粒子性质。这一发现当时轰动一时:虽然光的波动性已经得到了充分证明,但光既具有波动性又具有粒子性质的观点并不容易被接受。他还因在曼哈顿计划中领导芝加哥大学冶金实验室而闻名,并在 1945 年至 1953 年期间担任圣路易斯华盛顿大学的校长。

1919 年,康普顿获得了最早的两项国家研究委员会奖学金之一,允许学生到国外学习。他选择前往英国剑桥大学的卡文迪许实验室,在那里他研究了伽玛射线的散射和吸收。进一步的研究导致了康普顿效应的发现。他利用 X 射线研究铁磁性,并得出结论,铁磁性是电子自旋排列的结果;他还研究了宇宙射线,发现它们主要由带正电的粒子组成。

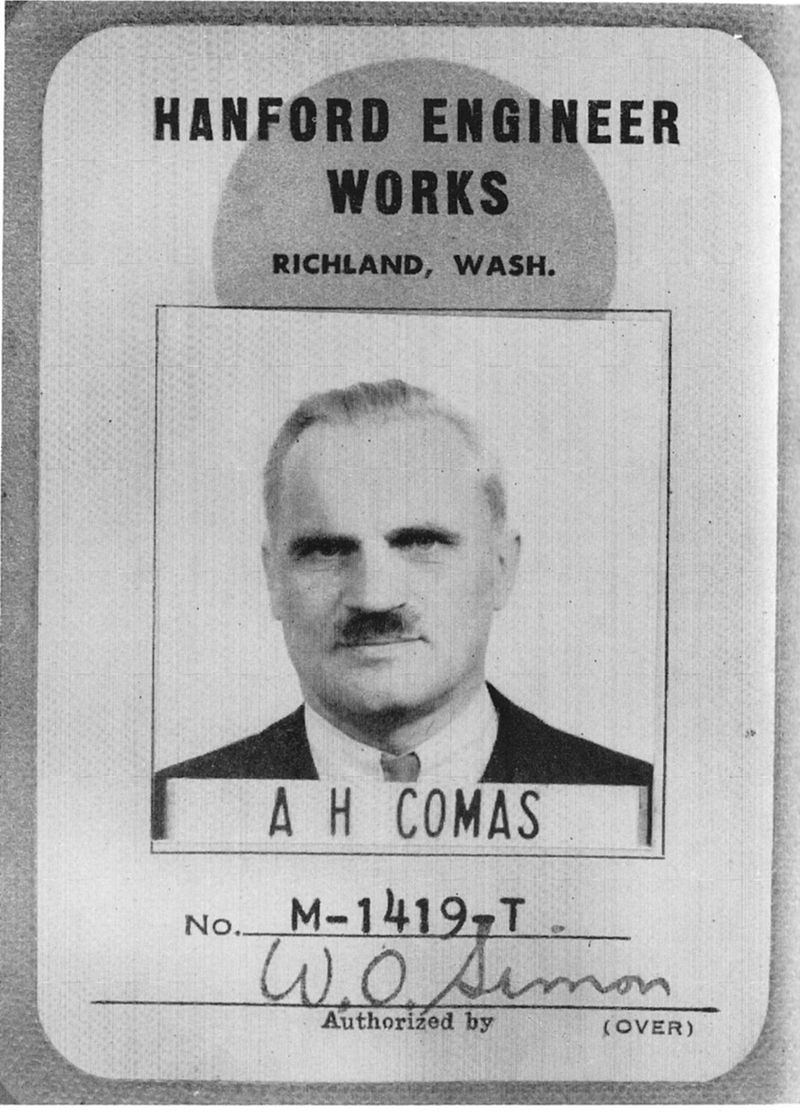

在第二次世界大战期间,康普顿是曼哈顿计划中的关键人物,该计划开发了第一批核武器。他的报告对启动该项目起到了重要作用。1942 年,他成为执行委员会成员,随后成为 “X” 项目的负责人,监督冶金实验室,负责生产核反应堆以将铀转化为钚,寻找将钚从铀中分离出来的方法,并设计原子弹。康普顿监督了恩里科·费米(Enrico Fermi)创建的芝加哥堆-1(Chicago Pile-1),这是世界上第一个核反应堆,于 1942 年 12 月 2 日实现临界。冶金实验室还负责设计和操作位于田纳西州橡树岭的 X-10 石墨反应堆。1945 年,汉福德现场的反应堆开始生产钚。

战后,康普顿成为圣路易斯华盛顿大学的校长。在他的领导下,大学正式废除了本科部的种族隔离政策,任命了第一位女性终身教授,并在战后退伍军人返回美国后迎来了创纪录的学生入学人数。

1. 早年生活

阿瑟·霍利·康普顿(Arthur Compton)于 1892 年 9 月 10 日出生在俄亥俄州的伍斯特(Wooster),父母为伊莱亚斯(Elias)和奥特莉亚·凯瑟琳(Otelia Catherine,née Augspurger)·康普顿。奥特莉亚在 1939 年被评为 “美国年度母亲”,她来自德国门诺派(Mennonite)家庭。康普顿家族是一个学术家庭,伊莱亚斯是伍斯特大学(后来为伍斯特学院)的院长,阿瑟也在该校就读。阿瑟的长兄卡尔(Karl)也在伍斯特大学就读,并于 1912 年从普林斯顿大学获得物理学博士学位,后成为麻省理工学院(MIT)的校长,任职时间为 1930 至 1948 年。阿瑟的次兄威尔逊(Wilson)同样在伍斯特大学就读,1916 年在普林斯顿大学获得经济学博士学位,后来成为华盛顿州立大学(前身为华盛顿州立学院)的校长,任职时间为 1944 至 1951 年。三兄弟都是阿尔法·陶·欧米茄(Alpha Tau Omega)兄弟会的成员。

康普顿最初对天文学感兴趣,并在 1910 年拍摄了哈雷彗星的照片。大约在 1913 年,他描述了一个实验,通过观察水在圆管中的运动,证明了地球的自转,这个装置现在被称为康普顿发生器。同年,他从伍斯特大学获得理学学士学位,并进入普林斯顿大学,在那里他于 1914 年获得硕士学位。康普顿随后在赫尔沃德·L·库克(Hereward L. Cooke)的指导下攻读物理学博士学位,撰写了关于 “X 射线反射强度与原子内电子分布” 的论文。

1916 年,康普顿获得物理学博士学位,他、卡尔和威尔逊成为普林斯顿大学首批获得博士学位的三兄弟。后来,他们成为首个同时领导美国大学的三兄弟。康普顿的妹妹玛丽嫁给了传教士 C·赫伯特·赖斯(C. Herbert Rice),赖斯后来成为拉合尔福门基督教学院的院长。1916 年 6 月,康普顿与伍斯特大学的同班同学和毕业生贝蒂·查尔蒂·麦克洛斯基(Betty Charity McCloskey)结婚。他们育有两个儿子,阿瑟·艾伦·康普顿(Arthur Alan Compton)和约翰·约瑟夫·康普顿(John Joseph Compton)。

康普顿于 1916-1917 年间在明尼苏达大学担任物理学讲师,随后在匹兹堡的西屋灯泡公司(Westinghouse Lamp Company)担任研究工程师,工作两年,致力于钠蒸气灯的开发。在第一次世界大战期间,他为信号军团开发了飞机仪器。

1919 年,康普顿获得了国家研究委员会(National Research Council)提供的首批两项奖学金之一,允许学生出国留学。他选择前往英国剑桥大学的卡文迪许实验室(Cavendish Laboratory)。在与乔治·帕吉特·汤姆森(George Paget Thomson,J·J·汤姆森的儿子)合作时,康普顿研究了伽马射线的散射和吸收现象。他观察到散射后的射线比原始射线更容易被吸收。康普顿深受卡文迪许实验室科学家的影响,特别是恩斯特·卢瑟福(Ernest Rutherford)、查尔斯·高尔顿·达尔文(Charles Galton Darwin)和阿瑟·爱丁顿(Arthur Eddington),他最终以 J·J·汤姆森的名字为自己的第二个儿子命名。

1926 至 1927 年间,康普顿曾在旁遮普大学的化学系教授,并获得了古根海姆奖学金。

康普顿曾一度是浸信会教堂的执事。他曾说:“科学与宗教之间没有冲突,” 他认为,“宗教假定有一位上帝,人类如同祂的儿女。”

2. 职业生涯

康普顿效应

返回美国后,康普顿于 1920 年被任命为圣路易斯华盛顿大学的威曼·克劳物理学教授,并成为物理系主任。1922 年,他发现 X 射线量子与自由电子发生散射后,波长变长,并且根据普朗克关系,能量比入射 X 射线要低,能量的剩余部分转移给了电子。这一发现被称为 “康普顿效应” 或 “康普顿散射”,证明了电磁辐射的粒子概念。

1923 年,康普顿在《物理评论》上发表了一篇论文,解释了 X 射线波长变化,认为光子具有类似粒子的动量,这一概念是爱因斯坦在 1905 年诺贝尔奖获奖的光电效应解释中提出的。最早由马克斯·普朗克在 1900 年假设,这些光量子被概念化为具有特定能量的光 “量子”,该能量仅与光的频率相关。在他的论文中,康普顿推导了波长变化与 X 射线散射角度之间的数学关系,假设每个散射的 X 射线光子只与一个电子相互作用。他的论文最后通过实验验证了他推导出的关系:

\[

\lambda' - \lambda = \frac{h}{m_e c}(1 - \cos \theta)~

\]

其中:

\(\lambda\) 是初始波长,

\(\lambda'\) 是散射后的波长,

\(h\) 是普朗克常数,

\(m_e\) 是电子的静止质量,

\(c\) 是光速,

\(\theta\) 是散射角度。

其中的 \(\frac{h}{m_e c}\) 被称为电子的康普顿波长,值为 \(2.43 \times 10^{-12} \, \text{m}\)。波长变化 \(\lambda' - \lambda\) 介于零(对于 \(\theta = 0^\circ\))和电子的康普顿波长的两倍(对于 \(\theta = 180^\circ\))之间。康普顿发现,尽管某些 X 射线经历了大角度散射,但它们并没有波长变化;在这些情况下,光子未能击出电子。因此,波长变化的大小不仅与电子的康普顿波长相关,而是与整个原子的康普顿波长相关,后者可能比前者小多达 10,000 倍。

“当我在 1923 年在美国物理学会的会议上展示我的结果时,” 康普顿后来回忆道,“这引发了我所知的最激烈的科学争论。” 光的波动性已被充分证明,认为它具有双重性质的想法并不容易被接受。尤其值得注意的是,晶格中的衍射现象只能通过光的波动性质来解释。这一发现使康普顿在 1927 年获得了诺贝尔物理学奖。康普顿与阿尔弗雷德·W·西蒙一起开发了观察单个散射 X 射线光子与反冲电子的同时方法。在德国,瓦尔特·博特(Walther Bothe)和汉斯·盖格(Hans Geiger)独立地开发了类似的方法。

X 射线

1923 年,Compton 转到芝加哥大学担任物理学教授,这一职位他一直担任了 22 年。1925 年,他证明了从元素周期表中的前 16 种元素(从氢到硫)散射的 130,000 伏 X 射线是偏振的,这一结果是 J. J. Thomson 所预测的。哈佛大学的 William Duane 领导了一项努力,试图证明 Compton 对 Compton 效应的解释是错误的。Duane 进行了系列实验来反驳 Compton,但却找到了证据证明 Compton 是正确的。1924 年,Duane 承认了这一点。

Compton 研究了 X 射线对盐中钠和氯原子的影响。他还用 X 射线研究了铁磁性,得出结论认为铁磁性是由于电子自旋的排列所致。1926 年,他成为了通用电气公司灯具部门的顾问。1934 年,他作为东曼访问教授返回英国牛津大学。在那里,通用电气公司请他对位于温布利的通用电气公司研究实验室的活动进行报告。Compton 对该实验室研究荧光灯的前景产生了兴趣。他的报告促使美国开展了一个研究项目,最终开发出了荧光灯。

Compton 的第一本书《X 射线与电子》于 1926 年出版。在这本书中,他展示了如何从 X 射线衍射图案中计算衍射材料的密度。后来,他在 Samuel K. Allison 的帮助下修订了这本书,出版了《X 射线的理论与实验》(1935 年)。这本书在接下来的三十年里一直是该领域的标准参考书。

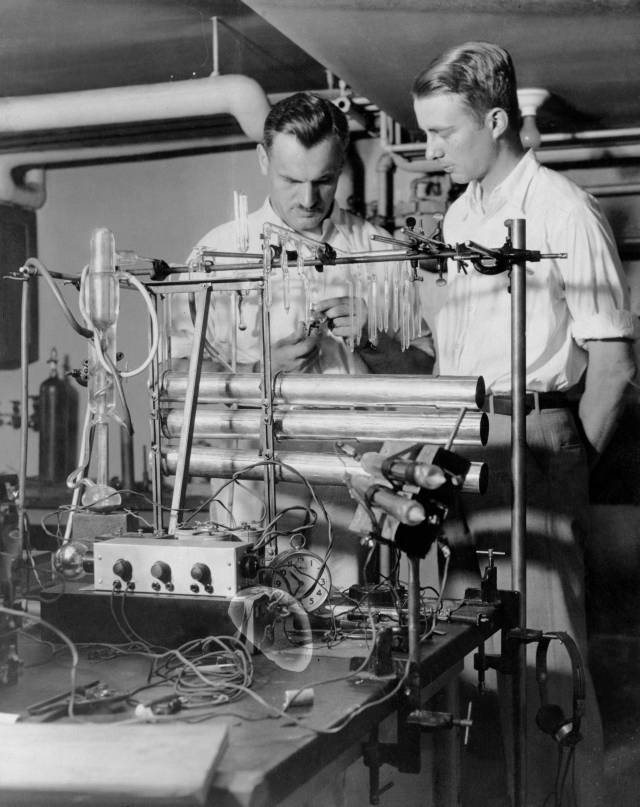

宇宙射线

到 1930 年代初,康普顿对宇宙射线产生了兴趣。当时,宇宙射线的存在已被确认,但其来源和性质仍然是推测性的。通过使用包含压缩空气或氩气的球形 “炸弹” 并测量其电导率,可以检测到它们的存在。康普顿曾前往欧洲、印度、墨西哥、秘鲁和澳大利亚,这些旅行使他有机会在不同的高度和纬度测量宇宙射线。与其他全球范围内进行观察的小组一起,他们发现宇宙射线在极地的强度比赤道高出 15%。康普顿将这一现象归因于宇宙射线主要由带电粒子组成,而非罗伯特·米立肯所提出的光子,并认为纬度效应是由于地球的磁场造成的。[26]

3. 曼哈顿计划

1941 年 4 月,战争时期国家国防研究委员会(NDRC)负责人范尼瓦尔·布什(Vannevar Bush)成立了一个特别委员会,由康普顿负责,报告 NDRC 的铀计划。康普顿的报告于 1941 年 5 月提交,预见了利用铀-235 或新发现的钚(plutonium)开发放射性武器、船舶核推进以及核武器的前景。[27] 在 10 月,他又写了一份关于原子弹实用性的报告。为此,他与恩里科·费米(Enrico Fermi)一起进行铀-235 临界质量的计算,保守估计临界质量在 20 公斤(44 磅)到 2 吨(2.0 长吨;2.2 短吨)之间。他还与哈罗德·尤里(Harold Urey)讨论了铀浓缩的前景,与尤金·维格纳(Eugene Wigner)探讨了如何在核反应堆中生产钚,以及与罗伯特·塞尔伯(Robert Serber)讨论了如何将反应堆中产生的钚从铀中分离出来。他的报告于 11 月提交,指出制造原子弹是可行的,尽管他对其破坏力的估计比马克·奥利芬特(Mark Oliphant)及其英国同僚更为保守。[28]

康普顿 11 月报告的最终稿没有提到使用钚,但在与欧内斯特·劳伦斯(Ernest Lawrence)讨论最新研究后,康普顿相信钚弹也是可行的。12 月,康普顿被任命负责钚计划。[29] 他希望在 1943 年 1 月实现受控链式反应,并在 1945 年 1 月前制造出原子弹。为了解决这个问题,他将哥伦比亚大学、普林斯顿大学和加利福尼亚大学伯克利分校的钚研究小组和核反应堆设计小组集中在芝加哥的冶金实验室。其目标是生产反应堆,将铀转化为钚,寻找将钚从铀中化学分离的方法,并设计和建造原子弹。[30]

1942 年 6 月,美国陆军工兵团接管了核武器计划,康普顿的冶金实验室成为曼哈顿计划的一部分。[31] 同月,康普顿将原子弹设计的责任交给了罗伯特·奥本海默(Robert Oppenheimer)。[32] 尽管当时尚未建成成功的反应堆,康普顿还是负责决定冶金实验室科学家们设计的不同类型的反应堆方案中应追求哪一种。[33]

当劳资争议延误了冶金实验室新家在阿尔贡森林保护区的建设时,康普顿决定在斯塔格球场(Stagg Field)的看台下建造芝加哥堆 1 号(Chicago Pile-1),这是第一个核反应堆。[34] 在费米的指导下,它于 1942 年 12 月 2 日达到临界状态。[35] 康普顿安排马林克罗特(Mallinckrodt)公司负责铀矿石的净化,[36] 并与杜邦公司合作,在田纳西州橡树岭建造钚半成品工厂。[37]

1943 年 7 月,钚计划面临一场重大危机,埃米里奥·塞格雷(Emilio Segrè)小组确认,在橡树岭 X-10 石墨反应堆中生产的钚含有高水平的钚-240。钚-240 的自发裂变排除了将钚用于枪式核武器的可能性。奥本海默的洛斯阿拉莫斯实验室通过设计和建造内爆式核武器应对了这一挑战。[28]

康普顿于 1944 年 9 月在汉福德现场观看了第一个反应堆的启动。1944 年 11 月,第一批铀块被投入汉福德的 B 号反应堆中,钚的运输开始于 1945 年 2 月运往洛斯阿拉莫斯。[38] 在整个战争期间,康普顿一直是一个重要的科学顾问和行政管理者。1945 年,他与劳伦斯、奥本海默和费米一起,参与了科学小组,推荐对日本使用原子弹。[39] 因其对曼哈顿计划的贡献,他被授予了功勋奖章。[40]

4. 返回华盛顿大学

战后,康普顿辞去了芝加哥大学查尔斯·H·斯威夫特杰出物理学教授职务,回到圣路易斯的华盛顿大学,并于 1946 年就任该大学第九任校长。在康普顿担任校长期间,大学于 1952 年正式废除了本科部的种族隔离,任命了第一位女性正教授,并在战时退伍军人返回美国后,招生人数创历史新高。他在全国科学界的声誉和人脉使他能够招聘到许多享有盛誉的科学研究人员。然而,尽管康普顿取得了诸多成就,但当时他因为推进种族融合过于缓慢而受到批评,后来历史学家也对这一点提出批评,这使得华盛顿大学成为圣路易斯最后一所对非裔美国人开放的大型高等教育机构。

康普顿于 1954 年退休,结束了校长职务,但继续在华盛顿大学担任自然哲学杰出服务教授,直到 1961 年完全退休。在退休后,他撰写了《原子追寻》一书,讲述了他在曼哈顿计划中的个人角色,该书于 1956 年出版。

5. 哲学

康普顿是少数几位提出自由意志两阶段模型的科学家和哲学家之一,其他包括威廉·詹姆斯、亨利·庞加莱、卡尔·波普尔、亨利·马尔基诺和丹尼尔·丹尼特。1931 年,康普顿提倡基于量子不确定性的人的自由观念,并发明了微观量子事件放大到宏观世界中的概念,以引入机会。为了说明他的机制,他设想将炸药棒连接到放大器上,预示了 1935 年出版的薛定谔猫悖论。

面对批评,认为他的观点使机会成为人类行为的直接原因,康普顿在 1955 年《大西洋月刊》文章中澄清了他的两阶段自由意志观点。首先会有一系列随机的可能事件,然后在选择行为中加入决定性因素。

已知的物理条件不足以精确指定即将发生的事件是什么。这些条件,在它们可以被了解的范围内,定义了一系列可能的事件,其中某个特定事件将发生。当一个人行使自由时,通过他的选择行为,他自己添加了一个物理条件没有提供的因素,因此他自己决定了将要发生的事情。只有他自己知道他是自由的。从外部来看,人们只能看到他的行为符合物理法则。是内心的知识告诉他自己,他确实是在做自己打算做的事情,这才让他自己感到他是自由的。

6. 宗教观点

康普顿是一个长老会教徒。他的父亲伊莱亚斯是一个受戒的长老会牧师。

康普顿于 1934 至 1935 年间在耶鲁大学、西方神学 Seminary 和密歇根大学讲授了 “人的位置在上帝的世界中” 系列讲座。这些讲座成为他著作《人的自由》的基础。他在书中的章节《死亡或永生?》支持基督教的永生观,并引用了圣经中的经文。从 1948 年到 1962 年,康普顿是圣路易斯第二长老会教堂的长老。在他晚年,他与他人共同撰写了《人的命运在永恒中》一书。康普顿将耶稣作为他信仰中上帝永恒计划的中心。他曾评论道,他能够看到耶稣的精神在世界中工作,作为上帝在男女身上的生命表现。

7. 死亡与遗产

康普顿于 1962 年 3 月 15 日在加利福尼亚州伯克利因脑出血去世。他的妻子(于 1980 年去世)和儿子们在他去世后仍然健在。康普顿被埋葬在俄亥俄州伍斯特的伍斯特公墓。在去世前,他曾担任加利福尼亚大学伯克利分校的特聘教授,直到 1962 年春季。

康普顿一生获得了许多奖项,包括 1927 年的诺贝尔物理学奖、1930 年的马特乌奇金奖、1940 年获得的皇家学会休斯奖章和富兰克林学会富兰克林奖章。他于 1925 年当选为美国哲学学会会员,1927 年当选为美国国家科学院院士,1928 年当选为美国艺术与科学学院院士。他以多种方式被纪念。月球上的康普顿陨石坑与康普顿和他的兄弟卡尔共同命名。圣路易斯华盛顿大学的物理学研究大楼以他的名字命名,该校为学习数学、物理或行星科学的本科生设立的最高奖学金也以他命名。康普顿发明了一种更温和、更长、更平缓的减速带,叫做 “霍利丘”,这种减速带在华盛顿大学校园的道路上广泛使用。芝加哥大学通过为他专门设立的阿瑟·H·康普顿住宅纪念他及其成就。该住宅现已被列为国家历史遗址。康普顿还在圣路易斯名人步道上拥有一颗星。美国宇航局的康普顿伽马射线观测站也以康普顿的名字命名,伽马射线观测站上的伽马射线探测仪器是基于康普顿效应的。

8. 参考书目

- Compton, Arthur (1926). *X-Rays and Electrons: An Outline of Recent X-Ray Theory*. New York: D. Van Nostrand Company, Inc. OCLC 1871779.

- Compton, Arthur; with Allison, S. K. (1935). *X-Rays in Theory and Experiment*. New York: D. Van Nostrand Company, Inc. OCLC 853654.

- Compton, Arthur (1935). *The Freedom of Man*. New Haven: Yale University Press. OCLC 5723621.

- Compton, Arthur (1940). *The Human Meaning of Science*. Chapel Hill: University of North Carolina Press. OCLC 311688.

- Compton, Arthur (1949). *Man's Destiny in Eternity*. Boston: Beacon Press. OCLC 4739240.

- Compton, Arthur (1956). *Atomic Quest*. New York: Oxford University Press. OCLC 173307.

- Compton, Arthur (1967). Johnston, Marjorie (ed.). *The Cosmos of Arthur Holly Compton*. New York: Alfred A. Knopf. OCLC 953130.

- Compton, Arthur (1973). Shankland, Robert S. (ed.). *Scientific Papers of Arthur Holly Compton*. Chicago: University of Chicago Press. ISBN 978-0-226-11430-9. OCLC 962635.

9. 注释

- Hockey 2007, p. 244.

- "Past National Mothers of the Year". American Mothers, Inc. Archived from the original on March 23, 2011. Retrieved July 23, 2013.

- Amstutz, J. E.; Steiner, Samuel J. (February 2012). "Compton, Otelia Augspurger (1859-1944)". In Roth, John D. (ed.). *Global Anabaptist Mennonite Encyclopedia Online*.

- Compton 1967, p. 425.

- "The Official History of the Beta Beta Chapter of the Alpha Tau Omega Fraternity". Alpha Tau Fraternity. Archived from the original on October 16, 2014. Retrieved August 10, 2013.

- Compton 1967, pp. 11–12.

- Compton, A. H. (May 23, 1913). "A Laboratory Method of Demonstrating the Earth's Rotation". *Science*. 37 (960): 803–06. Bibcode:1913Sci....37..803C. doi:10.1126/science.37.960.803. PMID 17838837.

- "Arthur H. Compton – Biography". Nobel Foundation. Retrieved March 19, 2013.

- "Arthur Holly Compton (1892–1962)" (PDF). University of Notre Dame. Archived from the original (PDF) on January 11, 2014. Retrieved July 24, 2013.

- Allison 1965, p. 82.

- Allison 1965, p. 94.

- Allison 1965, p. 83.

- Compton 1967, p. 27.

- "University of the Punjab – Science". pu.edu.pk. Retrieved August 29, 2023.

- Newspaper, the (October 15, 2014). "Nobel Laureates from Lahore". DAWN.COM. Retrieved August 29, 2023.

- "Science: Cosmic Clearance". *Time*. January 13, 1936. Archived from the original on October 24, 2012.

- Allison 1965, pp. 84–86.

- Compton, Arthur H. (May 1923). "A Quantum Theory of the Scattering of X-Rays by Light Elements". *Physical Review*. 21 (5): 483–502. Bibcode:1923PhRv...21..483C. doi:10.1103/PhysRev.21.483.

- Gamow 1966, pp. 17–23.

- "The Compton wavelength of the electron". University of California Riverside. Archived from the original on November 10, 1996. Retrieved August 18, 2013.

- Compton 1967, p. 36.

- Allison 1965, pp. 87–88.

- Allison 1965, pp. 88–89.

- "Eastman Professorship". The Association of American Rhodes Scholars. Retrieved July 26, 2013.

- Allison 1965, p. 90.

- Compton 1967, pp. 157–163.

- Hewlett & Anderson 1962, pp. 36–38.

- Hewlett & Anderson 1962, pp. 46–49.

- Hewlett & Anderson 1962, pp. 50–51.

- Hewlett & Anderson 1962, pp. 54–55.

- Hewlett & Anderson 1962, pp. 74–75.

- Hewlett & Anderson 1962, p. 103.

- Hewlett & Anderson 1962, pp. 180–181.

- Hewlett & Anderson 1962, pp. 108–109.

- Hewlett & Anderson 1962, p. 174.

- Allison 1965, p. 92.

- Hewlett & Anderson 1962, pp. 190–191.

- Hewlett & Anderson 1962, pp. 304–310.

- "Recommendations on the Immediate Use of Nuclear Weapons". *nuclearfiles.org*. Archived from the original on December 22, 2017. Retrieved July 27, 2013.

- Allison 1965, p. 93.

- Pfeiffenberger, Amy M. (Winter 1989). "Democracy at Home: The Struggle to Desegregate Washington University in the Postwar Era". *Gateway-Heritage*. 10 (3). Missouri Historical Society: 17–24.

- "Two-Stage Models for Free Will". *The Information Philosopher*. Retrieved July 27, 2013.

- Compton, A. H. (August 14, 1931). "The Uncertainty Principle and Free Will". *Science*. 74 (1911): 172. Bibcode:1931Sci....74..172C. doi:10.1126/science.74.1911.172. PMID 17808216. S2CID 29126625.

- Compton 1967, p. 121.

- Blackwood, James R. (1988). "Arthur Compton's Atomic Venture". *American Presbyterians*. 66 (3): 177–193. JSTOR 23330520.

- Eikner, Allen V. (1980). *Religious Perspectives and Problems: An Introduction to the Philosophy of Religion*. University Press of America. pp. 194–203. ISBN 978-0-8191-1215-6.

- "Arthur Holly Compton: Systemwide". *California Digital Library*. Retrieved May 24, 2017.

- Allison 1965, p. 97.

- "APS Member History". *search.amphilsoc.org*. Retrieved August 14, 2023.

- "Arthur H. Compton". *www.nasonline.org*. Retrieved August 14, 2023.

- "Arthur Holly Compton". *American Academy of Arts & Sciences*. February 9, 2023. Retrieved August 14, 2023.

- "Compton". *Tangient LLC*. Retrieved July 27, 2013.

- "Arthur Holly Compton Laboratory of Physics". *Washington University in St. Louis*. Retrieved July 27, 2013.

- "Honorary Scholars Program in Arts and Sciences". *Washington University in St. Louis*. Archived from the original on February 15, 2018. Retrieved March 25, 2018.

- "Compton Speed Bumps for Traffic Control, 1953". *Washington University in St. Louis*. Archived from the original on July 19, 2013. Retrieved July 27, 2013.

- "Compton House". *University of Chicago*. Archived from the original on December 1, 2005. Retrieved July 27, 2013.

- "Compton, Arthur H., House". *National Historic Landmark summary listing*. *National Park Service*. Archived from the original on February 12, 2012. Retrieved July 27, 2013.

- St. Louis Walk of Fame. "St. Louis Walk of Fame Inductees". *stlouiswalkoffame.org*. Archived from the original on October 31, 2012. Retrieved April 25, 2013.

- "The CGRO Mission (1991–2000)". *NASA*. Retrieved July 27, 2013.

10. 参考文献

- Allison, Samuel K. (1965). "Arthur Holly Compton 1892–1962". *Biographical Memoirs*. 38. National Academy of Sciences: 81–110. ISSN 0077-2933. OCLC 1759017.

- Gamow, George (1966). *Thirty Years That Shook Physics: The Story of Quantum Theory*. Garden City, New York: Doubleday. ISBN 0-486-24895-X. OCLC 11970045.

- Hewlett, Richard G.; Anderson, Oscar E. (1962). *The New World, 1939–1946* (PDF). University Park: Pennsylvania State University Press. ISBN 0-520-07186-7. OCLC 637004643. Retrieved March 26, 2013.

- Hockey, Thomas (2007). *The Biographical Encyclopedia of Astronomers*. Springer Publishing. ISBN 978-0-387-31022-0. OCLC 263669996. Retrieved August 22, 2012.

11. 进一步阅读

- Bernstein, Barton J. (1988). "Four Physicists and the Bomb: The Early Years, 1945–1950". *Historical Studies in the Physical and Biological Sciences*. 18 (2): 231–263. doi:10.2307/27757603. JSTOR 27757603.(涵盖奥本海默、费米、劳伦斯和康普顿)

- Galison, Peter; Bernstein, Barton J. (1989). "In any light: Scientists and the decision to build the Superbomb, 1952–1954". *Historical Studies in the Physical and Biological Sciences*. 19 (2): 267–347. doi:10.2307/27757627. JSTOR 27757627.

12. 外部链接

- 《Strange Instrument Built to Solve Mystery of Cosmic Rays》,1932 年 4 月,《Popular Science》关于康普顿在宇宙射线研究中的文章

- 圣路易斯华盛顿大学的阿瑟·康普顿传记条目

- 阿瑟·康普顿的注释书目,来自阿尔索斯数字图书馆核问题部分

- 信息哲学者网站上的阿瑟·康普顿

- 诺贝尔奖网站上的阿瑟·康普顿(可在 Wikidata 编辑)

- 美国国家科学院生物学纪实

- 阿瑟·康普顿在 Find a Grave 网站上的纪念页面

- 《阿瑟·霍利·康普顿档案指南 1918–1964》,位于芝加哥大学特别收藏研究中心

- 互联网档案馆中的阿瑟·康普顿作品