大爆炸(综述)

贡献者: 待更新

本文根据 CC-BY-SA 协议转载翻译自维基百科相关文章。

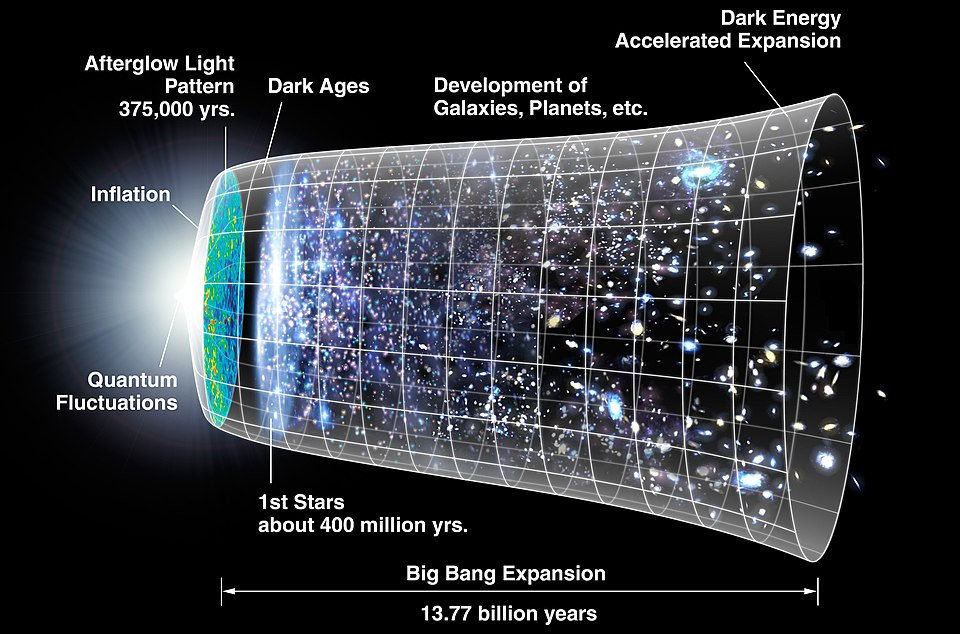

“大爆炸”(The Big Bang)是一种物理理论,用以描述宇宙如何从最初高密度、高温的状态中膨胀而来。基于大爆炸概念的各种宇宙学模型能够解释广泛的天文现象 \(^\text{[1][2][3]}\) 包括轻元素的丰度、宇宙微波背景辐射(CMB),以及宇宙的大尺度结构。宇宙的均匀性——即所谓的视界与平坦性问题——通过 “宇宙暴胀” 得到解释:那是一段发生在宇宙最早期的加速膨胀阶段。对宇宙膨胀速率的精确测量将最初奇点的时间推算为约 137.87 ± 0.02 亿年前,这被认为是宇宙的年龄。大量实证证据强烈支持这一 “大爆炸事件”,该理论如今已被广泛接受。\(^\text{[4]}\)

根据已知物理定律,将这种宇宙膨胀过程反向外推,模型显示宇宙早期处于极端炽热且高密度的原始状态。物理学目前仍缺乏一种被广泛接受的理论来完整描述大爆炸最初阶段的条件。\(^\text{[5]}\) 随着宇宙膨胀,它逐渐冷却到足以形成亚原子粒子,随后又形成原子。这些原初元素——主要是氢,辅以少量氦和锂——在暗物质的引力作用下聚集,最终形成早期的恒星与星系。对超新星红移的观测表明,宇宙的膨胀正在加速,这一现象被归因于一种被称为 “暗能量” 的概念。

“宇宙膨胀” 的思想最早由物理学家亚历山大·弗里德曼(Alexander Friedmann)于 1922 年提出,他在数学上推导出了 “弗里德曼方程”。\(^\text{[6][7][8][9]}\) 宇宙膨胀的最早观测依据被称为 “哈勃定律”(Hubble’s Law),由物理学家爱德文·哈勃(Edwin Hubble)于 1929 年发表,他发现星系正以与其距离成正比的速率远离地球。独立于弗里德曼的理论工作与哈勃的观测,物理学家乔治·勒梅特(Georges Lemaître)于 1931 年提出,宇宙起源于一个 “原初原子”(primeval atom),从而引入了现代意义上的 “大爆炸” 概念。1964 年,人们发现了宇宙微波背景辐射。随后几年中,对该辐射的观测表明:它在天空各方向上高度均匀,且能量—强度曲线的形状都与 “大爆炸模型” 预测的早期高温高密度状态相一致。至 20 世纪 60 年代末,大多数宇宙学家已确信竞争性的 “稳恒态宇宙” 模型是错误的。\(^\text{[10]}\)

然而,观测宇宙中仍存在若干现象尚未能由 “大爆炸模型” 充分解释。其中包括:物质与反物质数量不对称(即重子不对称性)、星系周围暗物质的具体性质,以及 “暗能量” 的起源。\(^\text{[11]}\)

1. 模型的特征

基本假设

大爆炸宇宙学模型依赖于三项主要假设:物理定律的普适性、宇宙学原理,以及物质可被视作理想流体。\(^\text{[12]}\) 物理定律的普适性是相对论的基本原则之一。宇宙学原理指出,在大尺度上,宇宙是均匀且各向同性的——无论从哪个方向观察、位于何处,宇宙都呈现相同的总体结构。\(^\text{[13]}\) 所谓 “理想流体”,是指没有黏度的流体,其压力与密度成正比。\(^\text{[14]: 49 }\)

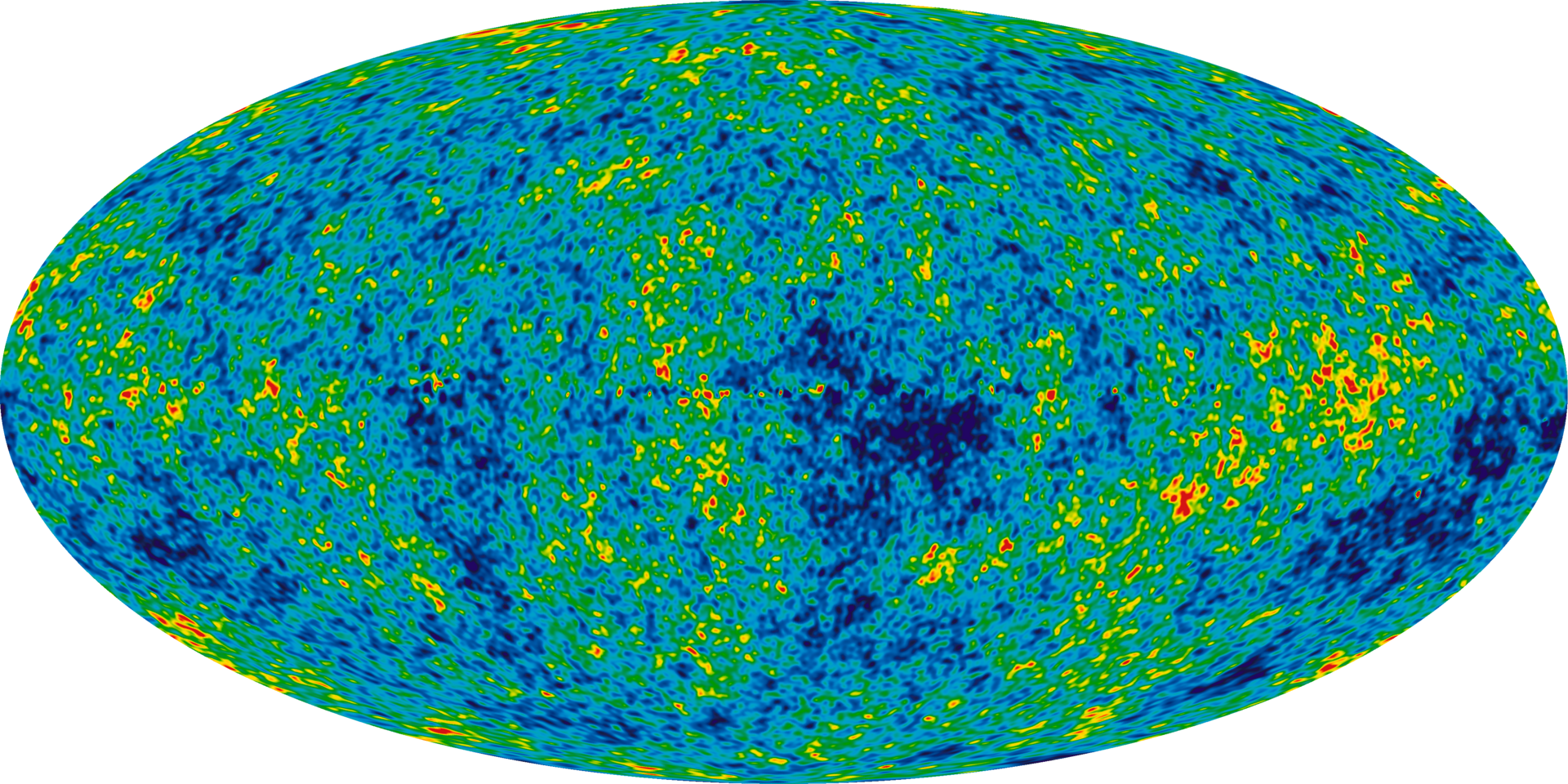

这些假设最初被视为公设,但后来科学家努力对其逐一加以验证。例如,第一个假设(物理定律的普适性)已通过观测得到检验:在宇宙大部分存在时期内,精细结构常数(fine-structure constant)的最大可能偏差量级仅为 $10^{-5}$。\(^\text{[15]}\) 支撑这些模型的关键物理定律——广义相对论——已在太阳系与双星系统尺度上通过了严格的检验。\(^\text{[16][17]}\) 宇宙学原理亦得到高度验证:通过对宇宙微波背景(CMB)温度的观测,其一致性水平达到 $10^{-5}$。截至 1995 年,对 CMB 视界尺度的测量表明,宇宙的非均匀性上限约为 10%。\(^\text{[18]}\)

膨胀预测

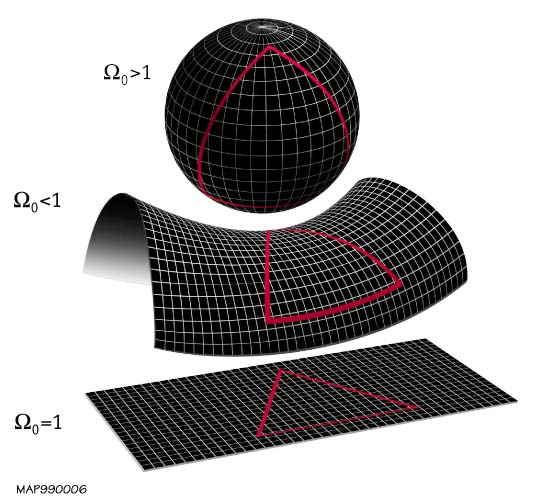

宇宙学原理极大地简化了广义相对论方程,得出了用于描述宇宙几何结构的弗里德曼–勒梅特–罗伯逊–沃尔克度规(FLRW metric);结合理想流体假设,可推导出弗里德曼方程,用于描述宇宙几何随时间的演化。在这一层次的描述中,唯一的自由参数是质量-能量密度:宇宙的几何形态与其膨胀行为均由密度直接决定。\(^\text{[19]: 73 }\) 大爆炸宇宙学的所有主要特征都与这些结果密切相关。\(^\text{[14]: 49 }\)

质量–能量密度

\subs

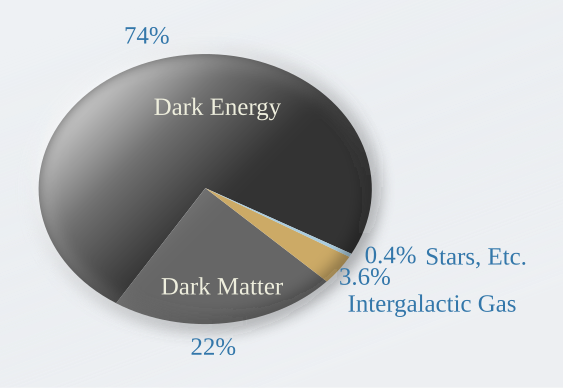

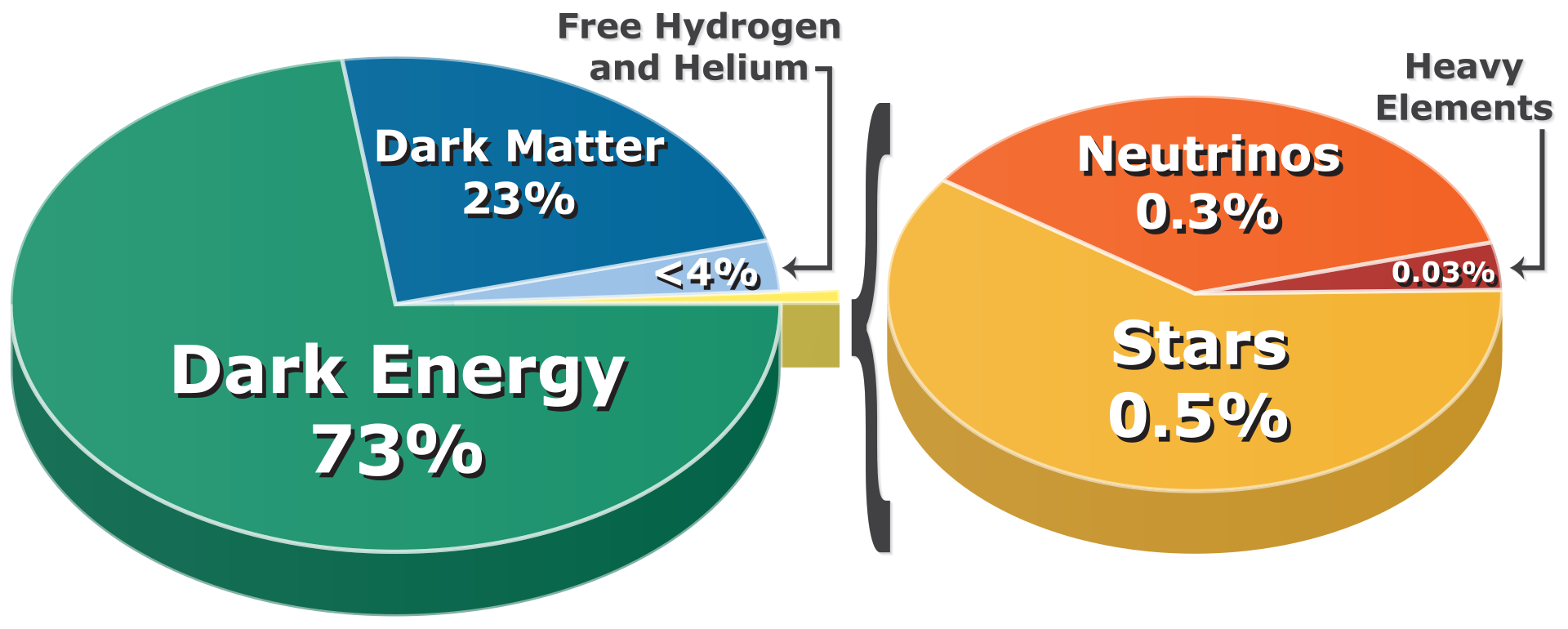

在大爆炸宇宙学中,质量–能量密度决定了宇宙的形状与演化。通过将天文观测结果与已知的热力学和粒子物理定律结合,宇宙学家推算出了宇宙生命期内密度的组成比例。在当前的宇宙中,可见物质(如恒星、行星等)所占的密度不到 5%;暗物质约占 27%;而暗能量则占据剩余的 68%。\(^\text{[20]}\)

视界

大爆炸时空的一个重要特征是粒子视界的存在。由于宇宙的年龄有限,且光速也是有限的,因此可能存在一些过去的事件,其光尚未有足够的时间到达地球。这就为我们能观测到的最遥远天体设置了一个限制,即 “过去视界”。 相反,由于空间在不断膨胀,更遥远的天体正以越来越快的速度远离我们,因此我们今天发出的光可能永远无法 “追上” 那些极远的天体。这就定义了一个 “未来视界”,它限制了我们未来能够影响到的事件范围。 这两种视界的存在都取决于描述宇宙膨胀的弗里德曼–勒梅特–罗伯逊–沃尔克(FLRW)度规的具体形式。\(^\text{[21]}\)

根据我们对早期宇宙的理解,可以推知宇宙存在 “过去视界”;但在实践中,我们的观测受到早期宇宙不透明性的限制,因此视野无法在时间上无限向后延伸,尽管该视界在空间上不断退后。若宇宙的膨胀继续加速,还将存在 “未来视界”。\(^\text{[21]}\)

热化过程

早期宇宙中的某些物理过程相对于宇宙膨胀速率而言过于缓慢,因而无法达到近似热力学平衡;另一些过程则足够迅速,可以实现热化。 通常用来判断早期宇宙中的某一过程是否达到热平衡的参数,是该过程速率(通常为粒子碰撞频率)与哈勃参数的比值。比值越大,意味着粒子在彼此分离之前有更多时间完成热化过程。\(^\text{[22]}\)

宇宙能量密度各组成部分的相对分布估计图。(2015 年 2 月,欧洲主导的普朗克宇宙学探测计划研究团队发布了新的精确数据:普通物质占 4.9%,暗物质占 25.9%,暗能量占 69.1%。)

2. 时间线

根据大爆炸模型,宇宙在最初阶段极其炽热而致密,此后一直在膨胀与冷却之中。

奇点

现有的物理理论无法描述大爆炸发生的确切瞬间。\(^\text{[5]}\) 如果仅用经典广义相对论将宇宙的膨胀反推至过去,会得到一个具有无限密度与温度的引力奇点,该奇点存在于有限的过去时间中。\(^\text{[23]}\) 然而,这种经典引力理论被认为不足以描述在如此极端条件下的物理。\(^\text{[19]: 275}\) 因此,这个奇点在大爆炸语境中的真实含义仍不明确。\(^\text{[24]}\)

广义相对论所能适用的最早时刻称为普朗克时间(Planck time)。\(^\text{[19]: 274}\) 在此之前,即所谓的普朗克纪元(Planck epoch),宇宙温度接近普朗克温标(约 $10^{32}$ K 或 $10^{28}$ eV),量子引力效应被认为占主导地位。 迄今为止,人类尚未建立一个被普遍接受的量子引力理论;在高于普朗克能标的区域,未知的物理规律可能会影响宇宙的膨胀历史。

暴胀与重子生成

由于缺乏可观测数据,大爆炸最早阶段的研究仍主要基于推测。在最常见的模型中,宇宙在最初阶段具有极高的能量密度、温度与压力,并以极快的速度均匀膨胀与冷却。 在膨胀约 $10^{-43}$ 秒之前的普朗克纪元中,四种基本相互作用——电磁力、强核力、弱核力与引力——统一为一种力。\(^\text{[25]}\) 此时,宇宙的特征尺度长度为普朗克长度($1.6\times10^{-35}$ 米),温度约为 $10^{32}$ 摄氏度;在这种条件下,“粒子” 的概念本身已失去意义。对这一时期的准确理解有待量子引力理论的发展。\(^\text{[26][27]}\) 普朗克纪元之后,在约 $10^{-43}$ 秒时进入\emph{大统一纪元},此时引力从其他三种力中分离出来,因为宇宙温度继续下降。\(^\text{[25]}\)

大约在膨胀 $10^{-37}$ 秒时,一次相变引发了宇宙暴胀(cosmic inflation),期间宇宙以指数级速度膨胀,不受光速不变性的约束,温度下降了约十万倍。这一思想的提出是为了解释平坦性问题(flatness problem)——即宇宙的物质与能量密度非常接近产生平坦几何所需的临界密度。换言之,宇宙整体没有几何曲率。由于海森堡不确定性原理产生的微观量子涨落在暴胀期间被 “冻结”,并被放大为后来形成宇宙大尺度结构的种子。\(^\text{[28]}\) 在约 $10^{-36}$ 秒时进入电弱纪元(electroweak epoch),此时强核力从其他力中分离,只剩电磁力与弱核力保持统一。\(^\text{[29]}\)

当前可观测到的所有星系的质量–能量最初都集中在一个半径约 $4\times10^{-29}$ 米的球体中,到暴胀结束时该球体的半径约增至 0.9 米。\(^\text{[30]: 202}\) 随后进入再加热阶段(reheating),暴胀子场(inflaton field)衰变,使宇宙温度升高到足以产生夸克–胶子等离子体及各种基本粒子的水平。\(^\text{[31][32]}\) 当时温度极高,粒子的随机运动达到相对论速度,各类粒子与反粒子对在碰撞中不断产生与湮灭。\(^\text{[33]}\) 在某个阶段,发生了一种未知的反应称为重子生成(baryogenesis),它违反了重子数守恒定律,使夸克与轻子相对于反夸克与反轻子产生极微小的不对称,约为三千万分之一。这种微小的不对称导致了当今宇宙中物质相对于反物质的主导地位。\(^\text{[34]}\)

冷却

宇宙的密度继续下降,温度不断降低,因此每个粒子的典型能量也随之减小。 随着对称破缺相变(symmetry-breaking phase transitions)的发生,物理学的基本相互作用以及基本粒子的参数逐渐形成今天的状态;在约 $10^{-12}$ 秒时,电磁力与弱核力相互分离。\(^\text{[29][35]}\)

在约 $10^{-11}$ 秒之后,情况变得不再完全推测性,因为此时的粒子能量已降至可在粒子加速器中达到的范围。大约在 $10^{-6}$ 秒时,夸克与胶子结合形成重子(baryons),如质子与中子。夸克相对于反夸克的微小过剩导致重子相对于反重子的微小过剩。此时温度已不足以产生新的质子–反质子对或中子–反中子对,随之发生了大规模的湮灭反应,最终仅剩原始物质粒子中约 $10^8$ 分之一的部分,而其反粒子全部消失。\(^\text{[36]}\) 类似的过程在约 1 秒时也发生于电子与正电子之间。在这些湮灭之后,剩下的质子、中子与电子已不再以相对论速度运动,宇宙的能量密度此时由光子主导(中微子的贡献较小)。

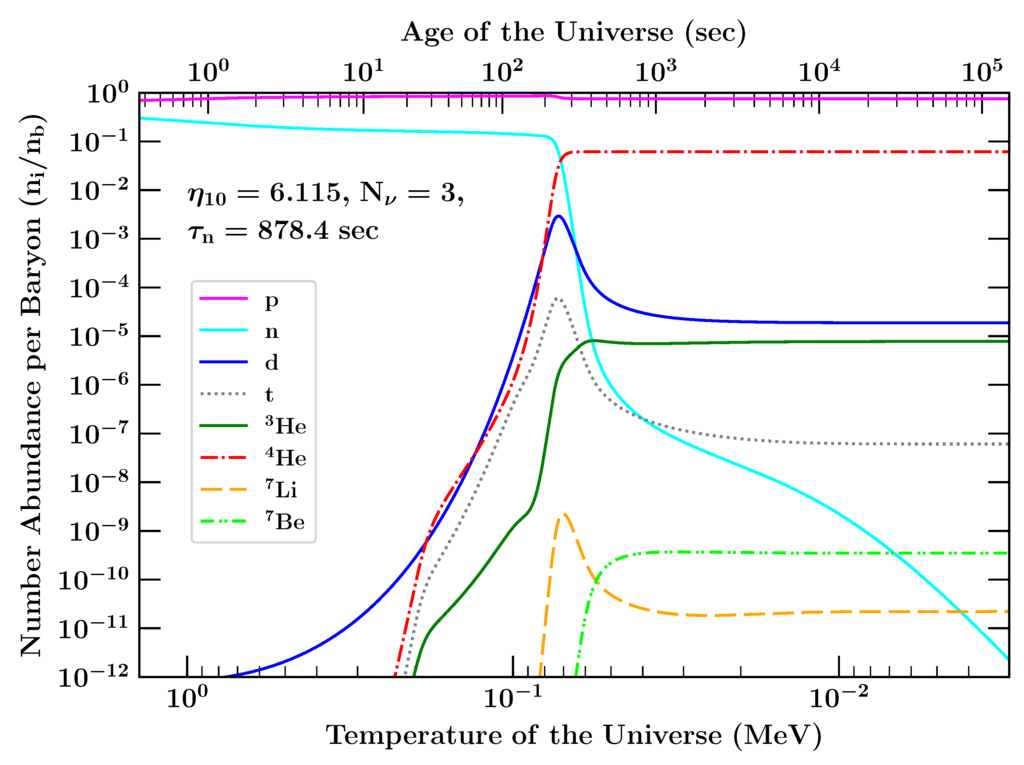

在膨胀几分钟后,当温度约为十亿开($10^9$ K),宇宙中的物质密度与当今地球大气密度相当时,中子与质子结合生成氘核与氦核,这一过程被称为大爆炸核合成(Big Bang nucleosynthesis, BBN)。\(^\text{[37]}\) 大多数质子未被结合,保留为氢核。\(^\text{[38]}\)

随着宇宙继续冷却,在约 5 万年左右,物质的静能密度开始在引力上压倒光子与中微子辐射的能量密度。在约 38 万年时,宇宙冷却至电子与原子核可结合成中性原子(主要为氢)的温度,这一事件称为复合纪元(recombination)。该过程使原本不透明的宇宙变得透明,而在此时期最后一次散射的光子构成了宇宙微波背景辐射(Cosmic Microwave Background, CMB)。\(^\text{[38]}\)

结构形成

在复合纪元(recombination epoch)之后,均匀分布的物质中稍微致密的区域通过引力吸引周围物质,从而变得更加致密,逐渐形成气体云、恒星、星系以及今天可观测到的其他天体结构。\(^\text{[33]}\) 这一过程的细节取决于宇宙中物质的数量与类型。物质被分为四种可能的类型:冷暗物质(cold dark matter, CDM)、温暗物质(warm dark matter)、热暗物质(hot dark matter)以及重子物质(baryonic matter)。根据威尔金森微波各向异性探测器(Wilkinson Microwave Anisotropy Probe, WMAP)的最佳测量结果,数据与假设暗物质为冷态的 $\Lambda$CDM 模型高度吻合。估计这种冷暗物质约占宇宙总物质/能量的 23%,而重子物质约占 4.6%。\(^\text{[40]}\)

宇宙加速膨胀

来自 Ia 型超新星与宇宙微波背景辐射(CMB)的独立观测证据表明,当今宇宙由一种被称为暗能量(dark energy)的神秘能量形式主导,这种能量似乎均匀地充满整个空间。观测显示,目前宇宙总能量密度的约 73% 属于这种形式。在宇宙早期阶段,暗能量可能已经存在,但由于物质彼此更为接近,引力占主导地位,抑制了膨胀。最终,经过数十亿年的膨胀,物质密度相对于暗能量密度的下降,使得宇宙的膨胀开始加速。\(^\text{[11]}\)

在最简单的表述中,暗能量可通过爱因斯坦广义相对论场方程中的宇宙常数项(cosmological constant term)建模,但其组成与机制仍然未知。更一般地说,其状态方程(equation of state)的细节以及与粒子物理标准模型的关系,仍通过观测与理论研究不断探索。\(^\text{[11]}\)

暴胀纪元之后的所有宇宙演化,都可以由宇宙学的ΛCDM 模型(lambda-CDM model)严格描述与建模。该模型结合了量子力学与广义相对论的独立框架。然而,在约 $10^{-15}$ 秒之前的宇宙状态,尚无可直接验证的模型能够加以描述。\(^\text{[41]}\) 理解宇宙历史中这最早的阶段,是现代物理学中最伟大的未解难题之一。

3. 概念史

词源

英国天文学家弗雷德·霍伊尔(Fred Hoyle)被认为是 “Big Bang(大爆炸)” 一词的创始者。他于 1949 年 3 月在 BBC 电台的演讲中首次使用这一说法,\(^\text{[42]}\) 并说道:“这些理论基于这样一个假设:宇宙中的所有物质都是在遥远过去某一特定时刻,通过一次巨大的爆炸(one big bang)被创造出来的。”\(^\text{[43][44]}\) 然而,这个名称直到 1970 年代才真正流行起来。\(^\text{[44]}\)

人们普遍认为,支持另一种 “稳态宇宙模型(steady-state cosmological model)” 的霍伊尔,最初是带着贬义使用这一说法的,\(^\text{[45][46][47]}\) 但霍伊尔本人明确否认了这一点,称他只是为了突出两种宇宙模型的区别而使用了这个生动的比喻。\(^\text{[48][49][51]}\) 赫尔格·克拉格(Helge Kragh)指出,认为该词带有贬义的证据 “并不令人信服”,并列举了若干迹象表明它并非贬义用语。\(^\text{[44]}\)

“原初奇点(primordial singularity)” 有时也被称为 “大爆炸(Big Bang)”,\(^\text{[52]}\) 但该术语也可以泛指早期宇宙中炽热而致密的阶段。\(^\text{[53]}\) 一些学者认为 “Big Bang” 这个词是一个误称(misnomer),因为它让人联想到爆炸。\(^\text{[44][54]}\) 他们指出,爆炸通常意味着向外部空间的扩张,而 “大爆炸” 实际上描述的只是宇宙内部内容物的内在膨胀。\(^\text{[55][56]}\) 另一个由桑托什·马修(Santhosh Mathew)指出的问题是,“bang(爆炸)” 一词暗示声音,但声音并不是该模型的重要特征。\(^\text{[46]}\) 然而,试图寻找更合适替代词的努力最终未能成功。\(^\text{[44]}\)

根据蒂莫西·费里斯(Timothy Ferris)的说法:\(^\text{[47][57]}\)

“‘Big Bang’ 这一术语原本带有嘲讽意味,是由弗雷德·霍伊尔创造的,而它的持久流行恰恰证明了霍伊尔爵士的创造力与机智。 事实上,这个词在一场国际征名比赛中幸存下来——三位评审(电视科学记者休·唐斯(Hugh Downs)、天文学家卡尔·萨根(Carl Sagan)以及我本人) 从 41 个国家的 13,099 份投稿中筛选,但没有任何一个足够恰当以取代它。 最终没有获胜者被宣布。无论你喜欢与否,我们都只能继续使用‘Big Bang’这个词。”

命名前

早期的宇宙学模型源自对宇宙结构的观测与理论推演。1912 年,美国天文学家维斯托·斯里弗(Vesto Slipher)首次测量到 “旋涡星云”(即今天所称的螺旋星系)的多普勒位移,并很快发现几乎所有此类星云都在远离地球。他当时并未意识到这一现象的宇宙学意义;事实上,在那个时代,这些星云是否属于银河系之外的 “岛宇宙”(island universes)仍是极具争议的问题。\(^\text{[59][60]}\)

十年后,俄国宇宙学家兼数学家亚历山大·弗里德曼(Alexander Friedmann)从爱因斯坦场方程中推导出弗里德曼方程(Friedmann equations),表明宇宙可能正在膨胀——这一结果与当时阿尔伯特·爱因斯坦所主张的静态宇宙模型相矛盾。\(^\text{[61][62]}\)

1924 年,美国天文学家埃德温·哈勃(Edwin Hubble)通过测定最近螺旋星云的巨大距离,证明这些系统确实是独立的星系。从同年开始,哈勃利用威尔逊山天文台的 100 英寸(2.5 米)胡克望远镜,painstakingly 建立了一系列距离指示器,为后来的 “宇宙距离梯”(cosmic distance ladder)奠定了基础。这使他能够估算那些已由斯里弗测得红移的星系距离。1929 年,哈勃发现了星系距离与退行速度之间的相关性——即如今所称的哈勃定律(Hubble's law)。\(^\text{[63][64]}\)

1927 年,比利时物理学家、天主教神父乔治·勒梅特(Georges Lemaître)独立推导出弗里德曼方程,提出星云的退行是由宇宙膨胀造成的。\(^\text{[65][66]}\) 基于宇宙学原理(cosmological principle),他预言了哈勃后来实际观测到的关系。\(^\text{[11]}\)1931 年,勒梅特更进一步指出:如果将宇宙的膨胀追溯到过去,意味着越往过去宇宙越小,直到在某一有限的过去时刻,宇宙中所有质量都集中在一个 “原初原子”(primeval atom)中,在那里,时间与空间的织构开始存在。\(^\text{[67]}\)

在 1920 至 1930 年代,几乎所有主要的宇宙学家都倾向于永恒稳态宇宙(steady-state universe)。其中许多人批评大爆炸所暗示的 “时间起点” 会将宗教观念引入物理学;这一反对意见后来被稳态理论的支持者重复引用。\(^\text{[68]}\) 这种印象因膨胀宇宙概念的提出者勒梅特本身是一位天主教神父而进一步加深。\(^\text{[69]}\) 阿瑟·爱丁顿(Arthur Eddington)同意亚里士多德的观点,认为宇宙没有时间上的起点,即物质是永恒的;他认为时间的开端是 “令人厌恶的”(“repugnant”)。\(^\text{[70][71]}\) 但勒梅特不同意这一看法,他写道:

“如果世界起始于一个单一的量子(single quantum),那么在最初,空间与时间的概念将完全失去意义;只有当这个原初量子被分割为足够数量的量子之后,空间与时间的概念才会获得合理的意义。如果这一设想正确,那么世界的开端略早于空间与时间的开端。”\(^\text{[72]}\)

在 1930 年代,为解释哈勃的观测,人们还提出了其他一些非标准宇宙学(non-standard cosmologies):如米尔恩模型(Milne model),\(^\text{[73]}\) 振荡宇宙模型(oscillatory universe,最初由弗里德曼提出,后由爱因斯坦与托尔曼倡导),\(^\text{[74]}\) 以及弗里茨·兹威基(Fritz Zwicky)的 “光疲劳假说”(tired light hypothesis)。\(^\text{[75]}\)

第二次世界大战后,宇宙学出现了两种截然不同的可能性:一种是弗雷德·霍伊尔的稳态模型(steady-state model),其中宇宙膨胀的同时不断生成新物质,使其在任何时刻看起来都大致相同。\(^\text{[76]}\) 另一种是勒梅特的膨胀宇宙理论(expanding universe theory),由乔治·伽莫夫(George Gamow)发展与推广,他以此建立了宇宙化学元素丰度的理论,\(^\text{[77]}\) 其同事拉尔夫·阿尔弗(Ralph Alpher)与罗伯特·赫尔曼(Robert Herman)则预测了宇宙微波背景辐射的存在。\(^\text{[78]}\)

作为一个命名模型

具有讽刺意味的是,正是霍伊尔(Fred Hoyle)本人创造了后来被用于勒梅特(Georges Lemaître)理论的词汇 “Big Bang”(大爆炸)。1949 年 3 月,他在 BBC 电台广播中将其称为 “this big bang idea”(“这个大爆炸的想法”)。\(^\text{[49][44][notes 1]}\) 在相当长一段时间里,学界的支持在这两种理论(稳态宇宙与大爆炸宇宙)之间分裂。最终,观测证据——尤其是无线电源计数(radio source counts)——开始倾向于大爆炸模型。1964 年宇宙微波背景辐射(CMB)的发现与验证,确立了大爆炸理论作为宇宙起源与演化的最佳模型。\(^\text{[79]}\)

1968 年与 1970 年,罗杰·彭罗斯(Roger Penrose)、斯蒂芬·霍金(Stephen Hawking)以及乔治·F·R·埃利斯(George F. R. Ellis)发表论文,证明在相对论性的大爆炸模型中,数学奇点是不可避免的初始条件。\(^\text{[80][81]}\) 随后,从 1970 年代到 1990 年代,宇宙学家们致力于刻画大爆炸宇宙的特征,并解决其中的若干悬而未决的问题。1981 年,艾伦·古斯(Alan Guth)在理论上取得突破,他提出了 “大爆炸模型” 中的一个关键修正阶段—— 早期宇宙的 “暴胀”(inflation)时期,用以解决若干长期存在的理论难题。\(^\text{[82]}\)

与此同时,在这几十年间,观测宇宙学中引发广泛讨论与分歧的两个问题是:哈勃常数(Hubble Constant)的精确数值 \(^\text{[83]}\),以及宇宙的物质密度(在发现暗能量之前,人们认为它是预测宇宙最终命运的关键参数)。\(^\text{[84]}\)

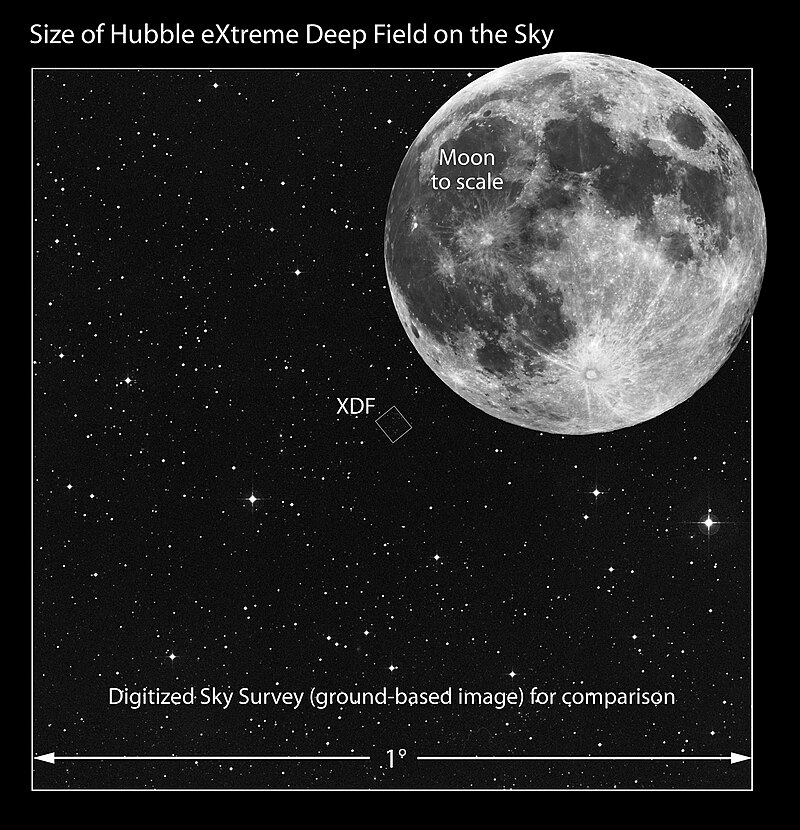

自 1990 年代末以来,由于望远镜技术的进步与来自多颗卫星(如宇宙背景探测者 COBE\(^\text{[85]}\)、哈勃空间望远镜、以及威尔金森微波各向异性探测器 WMAP\(^\text{[86]}\))的数据分析,大爆炸宇宙学取得了显著进展。如今,宇宙学家们已经相当精确地测定了大爆炸模型中的多个关键参数,并意外地发现——宇宙的膨胀似乎正在加速。\(^\text{[87][88]}\)

4. 观测证据

大爆炸模型为广泛的观测现象提供了一个全面的解释,包括轻元素的丰度、宇宙微波背景辐射、大尺度结构以及哈勃定律。\(^\text{[90]}\) 最早且最直接支持该理论的观测证据包括:根据哈勃定律所揭示的宇宙膨胀(由星系红移表明)、宇宙微波背景辐射的发现与测量、以及由 “大爆炸核合成”(BBN)产生的轻元素的相对丰度。更近期的证据还包括星系的形成与演化观测,以及宇宙大尺度结构的分布。\(^\text{[91]}\) 这些证据有时被称为 “大爆炸模型的四大支柱”。\(^\text{[92][93]}\)

现代精确的大爆炸模型依赖于一些尚未在地球实验室中观测到、或尚未被纳入粒子物理标准模型(Standard Model)的奇异物理现象。在这些特征中,暗物质(dark matter)目前是实验研究最为活跃的领域。\(^\text{[94]}\) 然而,冷暗物质模型仍存在 “尖核晕问题”(cuspy halo problem)\(^\text{[95]}\) 与 “矮星系问题”(dwarf galaxy problem)\(^\text{[96]}\)。暗能量(dark energy)同样是科学家高度关注的领域,但目前尚不清楚能否实现暗能量的直接探测。\(^\text{[97]}\)“暴胀”(inflation)与 “重子生成”(baryogenesis)仍属于大爆炸模型中较具推测性的部分。目前科学界仍在寻求可行且可定量化的解释,这些问题被视为物理学中的未解之谜。

哈勃定律与宇宙膨胀

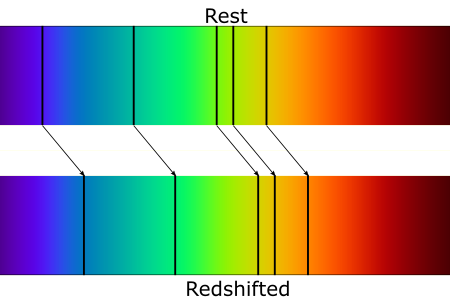

对遥远星系与类星体的观测显示,这些天体的光谱呈现红移现象:它们发出的光被移向更长的波长。通过对目标进行频谱分析,可以将其发射或吸收线的光谱模式,与化学元素原子与光相互作用所产生的特征线相匹配。这些红移是各向同性的,在所有方向上观测到的天体中分布均匀。如果将红移解释为多普勒效应(Doppler shift),则可以计算出天体的退行速度(recessional velocity)。对于某些星系,还可以通过 “宇宙距离梯”(cosmic distance ladder)估算它们的距离。当退行速度与距离绘制在坐标图上时,会出现一个线性关系,即著名的哈勃定律(Hubble’s law):[63]$v = H_0 D$ 其中:

- \( v \) 为星系或其他遥远天体的退行速度;

- \( D \) 为该天体的真实距离(proper distance);

- \( H_0 \) 为哈勃常数(Hubble’s constant),根据 WMAP 的测量为 \( H_0 = 70.4^{+1.3}_{-1.4} \, \text{km/s/Mpc} \)。\(^\text{[40]}\)

哈勃定律表明宇宙在各处均匀膨胀。这种宇宙膨胀最早由弗里德曼(Alexander Friedmann)在 1922 年 \(^\text{[61]}\) 和勒梅特(Georges Lemaître)在 1927 年 \(^\text{[65]}\) 依据广义相对论所预言,远早于哈勃在 1929 年的分析与观测。这一发现成为大爆炸模型(由弗里德曼、勒梅特、罗伯逊与沃克发展)的基石。

该理论要求以下关系在任意时刻均成立:$v = H D$ 其中 \( D \) 为真实距离(proper distance),\( v \) 为退行速度。随着宇宙的膨胀,\( v \)、\( H \)、\( D \) 均随时间变化。因此,用 \( H_0 \) 表示 “当今的哈勃常数”。在远小于可观测宇宙尺度的距离上,哈勃红移可以视为由退行速度 \( v \) 引起的多普勒位移。而在与可观测宇宙相当的尺度上,红移的成因更为复杂,但其作为运动学多普勒效应的解释仍然是最自然的。\(^\text{[98]}\)

在测定哈勃常数的过程中出现了尚未解释的不一致现象,被称为 “哈勃张力”(Hubble tension)。基于宇宙微波背景(CMB)观测的测量结果表明哈勃常数值较低,而通过 “宇宙距离梯” 方法测得的结果则较高。\(^\text{[99]}\)

宇宙微波背景辐射

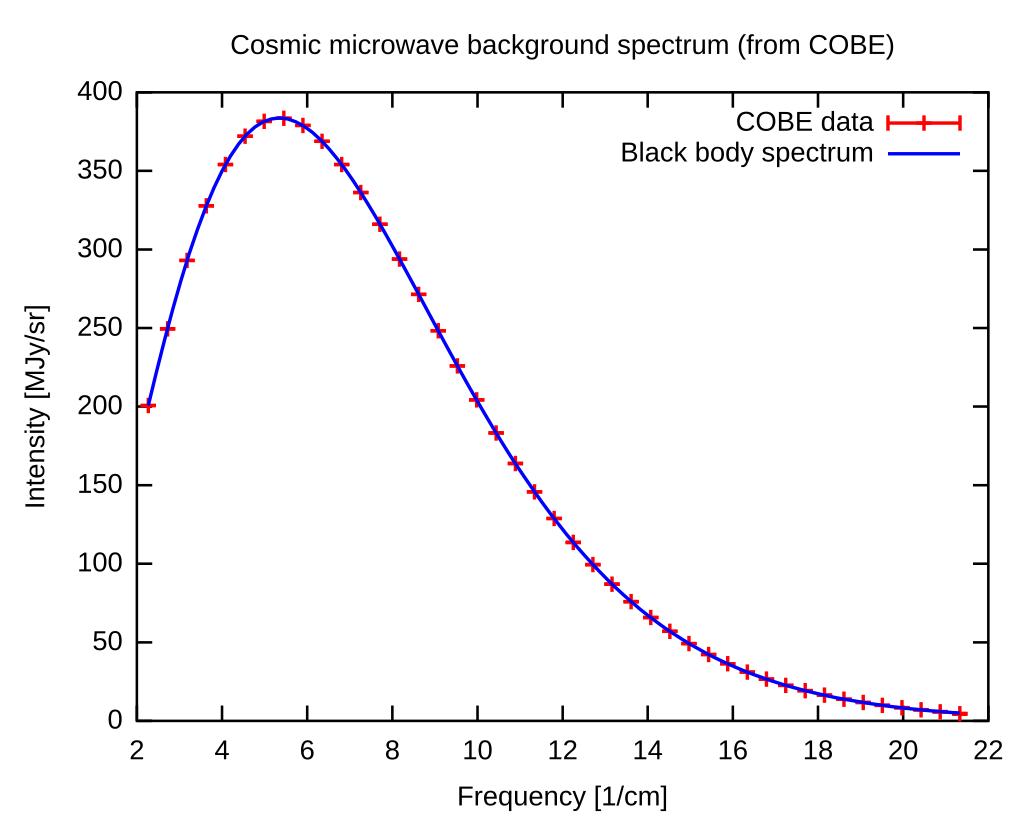

1964 年,阿诺·彭齐亚斯(Arno Penzias)与罗伯特·威尔逊(Robert Wilson)偶然发现了宇宙背景辐射(cosmic background radiation)—— 一种在微波波段中全方位存在的信号。\(^\text{[79]}\) 这一发现为阿尔弗(Ralph Alpher)、赫尔曼(Robert Herman)与伽莫夫(George Gamow)在 1950 年左右提出的 “大爆炸预测” 提供了有力的实验证实。到 1970 年代,科学家们发现这种辐射在各个方向上与黑体辐射谱(blackbody spectrum)近似一致;该谱线因宇宙膨胀而红移,如今对应的温度约为 2.725 K。这一结果使证据天平倾向于大爆炸模型,彭齐亚斯与威尔逊因此获得了 1978 年诺贝尔物理学奖。

与宇宙微波背景辐射(CMB)对应的 “最后散射面”(surface of last scattering)出现在复合纪(recombination epoch)之后不久——即中性氢(neutral hydrogen)开始稳定形成的时期。在此之前,宇宙由炽热而致密的光子–重子等离子体(photon–baryon plasma)构成,光子不断被自由带电粒子散射,难以长距离传播。当宇宙年龄约为 \(372 \pm 14\) 千年(kyr)时,\(^\text{[101]}\) 光子的平均自由程(mean free path)变得足够长,可以穿越宇宙直至今日,此时宇宙变得透明。

1989 年,美国国家航空航天局(NASA)发射了 COBE(宇宙背景探测者,Cosmic Background Explorer)卫星,并取得了两项重大突破:在 1990 年,COBE 的高精度光谱测量表明,宇宙微波背景辐射(CMB)的频谱几乎是一个完美的黑体谱,其偏差小于 \(10^{-4}\);同时测得残余温度为 2.726 K(更近的测量结果略微修正为 2.7255 K)。随后在 1992 年,COBE 进一步观测到 CMB 温度在全天空中存在微小波动(各向异性,anisotropies),其幅度约为 \(10^{-5}\) 量级 \(^\text{[85]}\) 约翰·C·马瑟(John C. Mather)与乔治·斯穆特(George F. Smoot)因在这些研究中的领导作用,获得了 2006 年诺贝尔物理学奖。

在接下来的十年间,大量地面与气球观测实验继续研究 CMB 的各向异性。在 2000–2001 年间,多个实验(尤其是 BOOMERanG)通过测量各向异性的典型角尺度(即在天空中的表观尺寸),发现宇宙在空间几何上几乎是平坦的。\(^\text{[105][106][107]}\)

2003 年初,威尔金森微波各向异性探测器(WMAP, Wilkinson Microwave Anisotropy Probe)公布了首批观测结果,提供了当时最精确的一组宇宙学参数测量值。这些结果排除了若干特定的宇宙暴胀模型,但总体上仍与暴胀理论(inflation theory)相一致。\(^\text{[86]}\) 随后在 2009 年 5 月,普朗克卫星(Planck space probe)成功发射。与此同时,其他地面与气球平台的宇宙微波背景实验仍在持续进行中。

原初元素丰度

根据大爆炸模型(Big Bang models),可以计算出宇宙中氦-4(\(^4\mathrm{He}\))、氦-3(\(^3\mathrm{He}\))、氘(\(^2\mathrm{H}\))和锂-7(\(^7\mathrm{Li}\))等同位素相对于普通氢(H)的预期丰度比。\(^\text{[37]}\) 这些相对丰度仅依赖于一个参数——光子与重子(baryon)的比值。该比值还可通过宇宙微波背景(CMB)温度涨落的细节结构独立计算得到。模型预测的质量比约为:\(^4\mathrm{He}\!:\!H \approx 0.25\),\(^2\mathrm{H}\!:\!H \approx 10^{-3}\),\(^3\mathrm{He}\!:\!H \approx 10^{-4}\),以及 \(^7\mathrm{Li}\!:\!H \approx 10^{-9}\)。[37]

观测得到的各元素丰度大体上与单一重子-光子比值下的预测结果一致。氘(\(^2\mathrm{H}\))的符合度极好,氦-4(\(^4\mathrm{He}\))略有偏差但总体接近,而锂-7(\(^7\mathrm{Li}\))则偏差约一倍——这一异常被称为宇宙学锂问题(cosmological lithium problem)。在后两种情况下,仍存在显著的系统性不确定性。尽管如此,与大爆炸核合成(BBN)预测的总体一致性仍然是支持大爆炸理论的强有力证据,因为该理论是目前唯一能够解释轻元素相对丰度的模型,而且几乎不可能通过调节模型参数使氦的产量远离 20–30% 这一范围。\(^\text{[108]}\) 事实上,除了大爆炸之外,没有其他明显理由能够解释为何在恒星形成之前的年轻宇宙中(通过观测被认为不含恒星核合成产物的物质所确定)氦应多于氘,而氘又多于氦-3,且这些比例在不同观测中几乎保持恒定。\(^\text{[109]: 182–185 }\)

星系的演化与分布

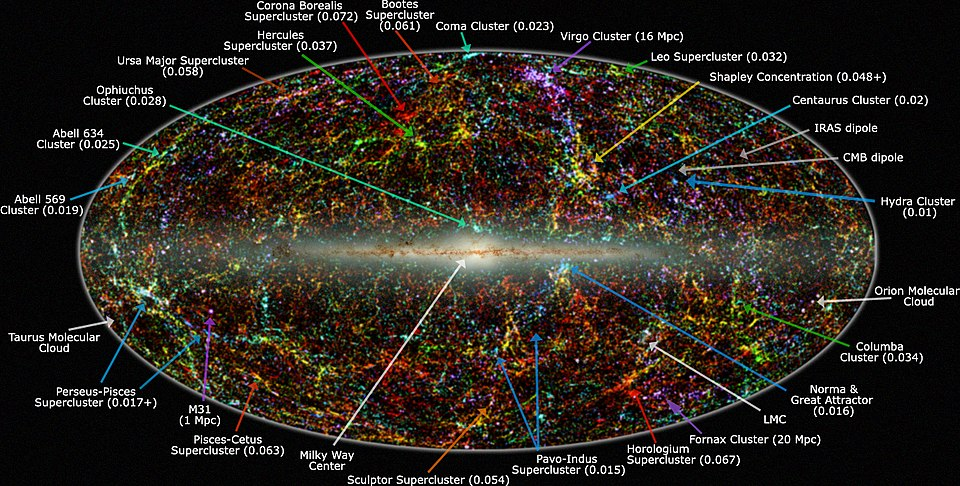

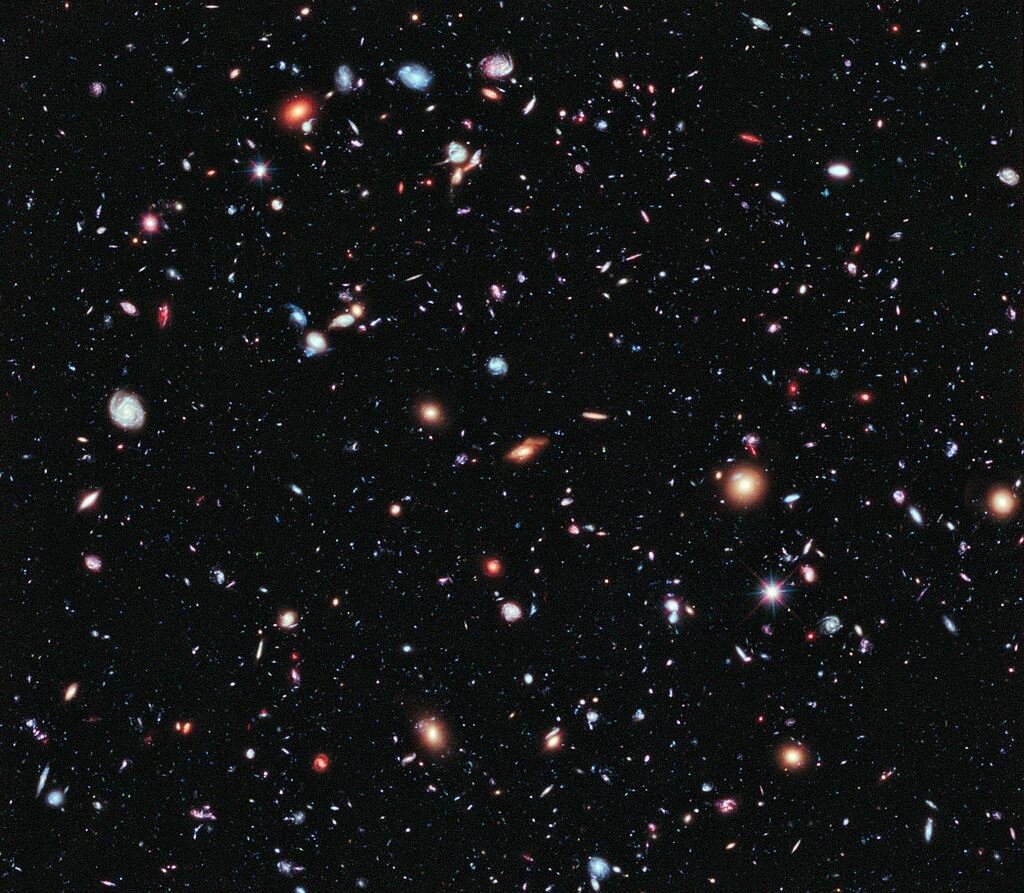

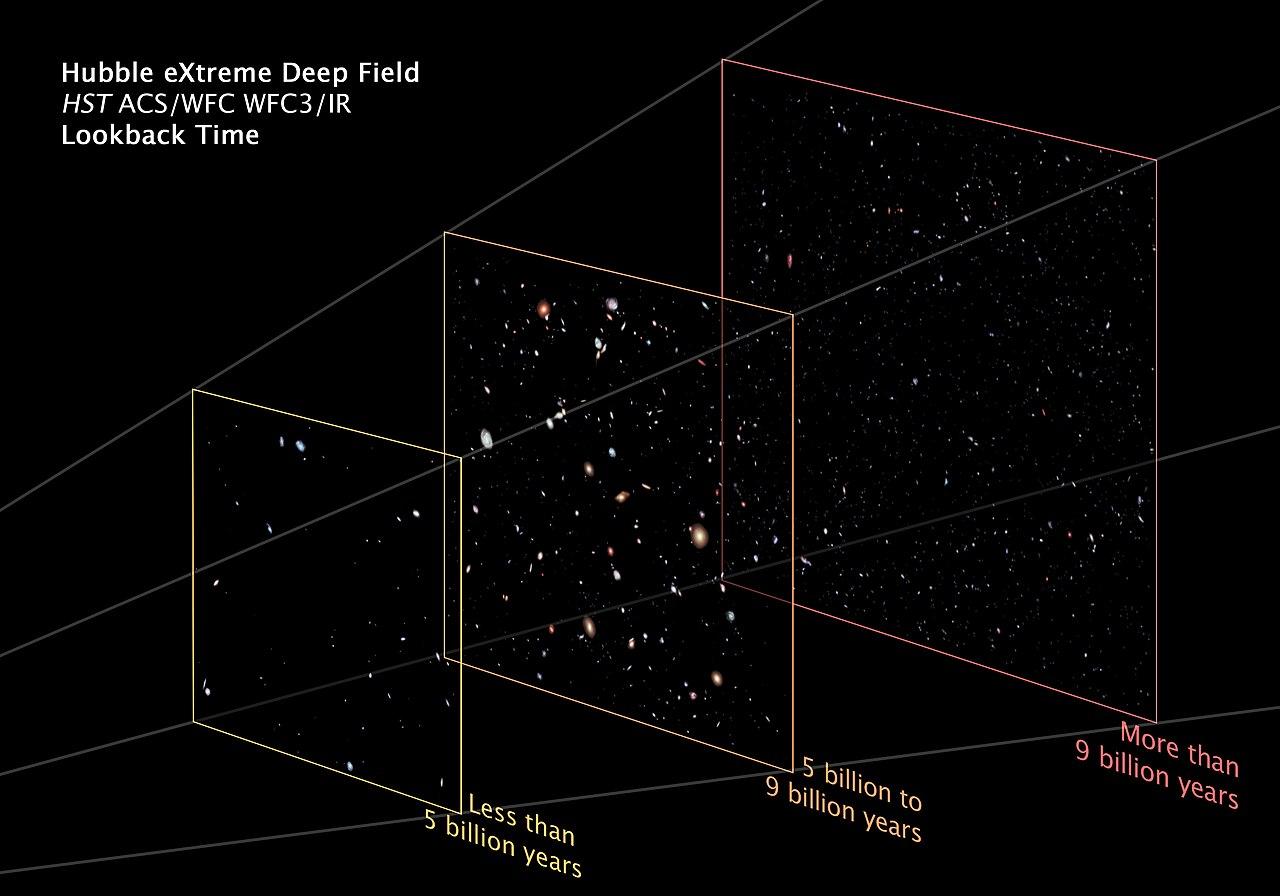

对星系与类星体(quasar)的形态和分布的详细观测结果与当前大爆炸模型的预测一致。观测与理论的综合研究表明,最早的类星体与星系在大爆炸后一十亿年内形成,\(^\text{[110]}\) 此后逐渐出现更大的结构,如星系团与超星系团。\(^\text{[111]}\)

恒星族群不断老化与演化,因此距离较远的星系(即观测到的早期宇宙状态)与近邻星系(较晚期状态)在外观上差异显著。此外,较晚形成的星系与同样距离但在大爆炸后不久形成的星系相比,其结构也有显著不同。这些观测结果是反对稳态宇宙模型(steady-state model)的重要证据。对恒星形成率、星系与类星体分布、以及大尺度结构的观测与大爆炸模型下的宇宙结构形成模拟结果高度吻合,并持续完善该理论的细节。\(^\text{[111][112]}\)

原初气体云

2011 年,天文学家通过分析遥远类星体光谱中的吸收线,发现了他们认为是原始气体(primordial gas)的原初气体云。在此发现之前,所有被观测到的天体都含有由恒星核合成形成的重元素。然而,尽管观测仪器对碳、氧、硅极为敏感,在这两团气体云中却未检测到这三种元素的存在。\(^\text{[117][118]}\) 由于这些气体云未检测到可观的重元素含量,它们很可能在大爆炸后的最初几分钟内形成,即在大爆炸核合成(BBN)阶段产生的。

其他证据

根据哈勃膨胀率和宇宙微波背景(CMB)推算出的宇宙年龄,如今与其他独立的年龄估算方法相一致。这些方法包括:—— 通过将恒星演化理论应用于球状星团,以及对第二星族(Population II)恒星进行放射性测年(radiometric dating)。\(^\text{[119]}\) 此外,它还与基于 Ia 型超新星(Type Ia supernovae)观测到的膨胀速率以及宇宙微波背景温度涨落测量所得的年龄估算结果相符。\(^\text{[120]}\)

不同观测方法得到的宇宙年龄一致,进一步支持了ΛCDM 模型(Lambda-Cold Dark Matter model),因为该模型用于将部分观测量与宇宙年龄联系起来,而所有独立的推算结果都互相吻合。不过,某些早期宇宙天体(尤其是类星体 APM 08279+5255)的观测仍引发了一些质疑——这些天体在 ΛCDM 模型下是否真的有足够时间在如此早期形成。\(^\text{[121][122]}\)

模型还预测:宇宙微波背景辐射温度在过去更高,这一点已通过对高红移气体云中极低温吸收线的观测得到实验证实。\(^\text{[123]}\) 该预测还意味着:星系团中 Sunyaev–Zel'dovich 效应的振幅与红移无直接依赖关系。观测表明这一点大体成立,但由于星系团性质会随宇宙时间演化而改变,精确测量这一效应仍然困难。\(^\text{[124][125]}\)

未来观测

未来的引力波观测台(gravitational-wave observatories)有望探测到原初引力波(primordial gravitational waves)—— 即来自早期宇宙、可追溯至大爆炸后不到一秒的遗迹信号。\(^\text{[126][127]}\)

5. 物理学中的问题与相关议题

与所有理论一样,大爆炸模型的发展也带来了一系列谜团与难题。其中一些已被解决,而另一些仍未有定论。为了解决这些问题而提出的假说,又往往引出了新的谜题。例如,视界问题(horizon problem)、磁单极问题(magnetic monopole problem)以及平坦性问题(flatness problem),通常可借助暴胀理论(inflation theory)来解释,但暴胀宇宙的细节仍未厘清,甚至有部分理论奠基者声称该理论已被证伪。\(^\text{[128][129][130][131]}\) 以下列出的是目前宇宙学家与天体物理学家仍在深入研究的与 “大爆炸” 概念相关的主要谜题。

重子不对称性

目前尚不清楚为什么宇宙中物质多于反物质。\(^\text{[34]}\) 一般假设在早期炽热的宇宙中,系统处于统计平衡,含有相等数量的重子与反重子。当时物质与反物质的总量远高于今天,仅存在约百亿分之一的微小不对称。随着物质与反物质相互湮灭,只留下这极少数剩余的物质。当今的观测表明,即使在宇宙最遥远的区域,也几乎完全由普通物质构成,而反物质极为稀少。\(^\text{[132]}\)

若物质与反物质完全对称,湮灭将只留下光子,而几乎不残留任何物质——显然与观测不符。为解释这种不对称,物理学家提出了重子生成(baryogenesis)过程。要发生重子生成,必须满足萨哈罗夫条件(Sakharov conditions),即:重子数不守恒;存在 C 对称性与 CP 对称性破缺;宇宙偏离热力学平衡。\(^\text{[133][134]}\) 这些条件在标准模型中均可出现,但其效应强度不足以解释当今观测到的重子不对称性。

暗能量

对 Ia 型超新星红移—亮度关系的测量表明,自宇宙约为当前年龄的一半起,宇宙膨胀速度便开始加速。为了说明这种加速,宇宙学模型假设宇宙能量的大部分由一种具有巨大负压(negative pressure)的成分组成,称为暗能量(dark energy)。\(^\text{[11]}\)

尽管暗能量的存在仍属推测,但它可解决多个难题。宇宙微波背景测量显示宇宙空间几乎是平坦的(spatially flat),因此根据广义相对论,宇宙的总质量/能量密度必须接近临界密度。然而,通过引力聚集测得的物质密度仅为临界密度的约 30%。\(^\text{[11]}\) 由于暗能量被认为不会像常规物质那样聚集,它被视为 “缺失能量密度” 的最佳解释。

暗能量还能解释宇宙整体曲率的两个几何测量指标:引力透镜(gravitational lenses)的频率;\(^\text{[135]}\) 重子声学振荡(baryon acoustic oscillations, BAO)的特征分布,即宇宙学中的 “宇宙标尺”。\(^\text{[136][137]}\)

负压被认为是真空能(vacuum energy)的一种性质,但暗能量的确切本质与存在形式仍是大爆炸理论中最大的未解之谜之一。WMAP 团队在 2008 年的结果表明,宇宙由 73% 的暗能量、23% 的暗物质、4.6% 的普通物质,以及不足 1% 的中微子组成。\(^\text{[40]}\) 理论上,物质能量密度会随宇宙膨胀而降低,但暗能量密度保持恒定(或几乎恒定)。因此,在过去物质占宇宙总能量的比例较大,但在遥远的未来,随着宇宙继续膨胀,暗能量将变得更加主导。

理论物理学家用多种相互竞争的理论来解释暗能量成分,包括爱因斯坦的宇宙学常数(cosmological constant)、第五元素假说(quintessence)以及其他修正引力理论。\(^\text{[138]}\) 由此衍生的宇宙学常数问题(cosmological constant problem),有时被称为 “物理学中最令人尴尬的问题”,源自于观测到的暗能量密度与按普朗克单位(Planck units)所作的理论预估值之间存在极大的差异。\(^\text{[139]}\)

暗物质

在 1970 至 1980 年代的观测中,天文学家发现宇宙中可见物质(visible matter)的量不足以解释星系内部与星系之间观测到的引力作用强度。这引出了一个假设:宇宙中多达 90% 的物质是 “暗物质(dark matter)”,它既不发光,也不与普通重子物质发生电磁相互作用。

此外,若假定宇宙主要由普通物质构成,理论预测的结果会与实际观测严重不符。 特别是,若无暗物质存在,宇宙的结构应当更加均匀且富含氘,而现实中我们观测到的宇宙更加团块化(lumpy),且氘的丰度显著更低。尽管暗物质一直存在争议,但多项观测结果都暗示它的存在:包括宇宙微波背景各向异性(CMB anisotropies)、星系旋转曲线问题(galaxy rotation problem)、星系团速度弥散(velocity dispersions)、大尺度结构分布(large-scale structure distributions)、引力透镜观测(gravitational lensing)以及星系团的 X 射线测量等。\(^\text{[140]}\)

暗物质的间接证据主要来自它对其他物质的引力影响,因为迄今为止尚无任何暗物质粒子在实验室中被直接探测到。粒子物理学家提出了多种暗物质候选粒子,多个国际实验(如 LUX、XENON、PandaX)正在尝试直接探测它们。\(^\text{[141]}\)

然而,当前主流的冷暗物质模型(Cold Dark Matter, CDM)仍面临若干尚未解决的问题,其中包括矮星系问题(dwarf galaxy problem)\(^\text{[96]}\) 以及尖峰晕问题(cuspy halo problem)\(^\text{[95]}\)。因此,也有学者提出不依赖暗物质的替代理论,通过修正牛顿或爱因斯坦的引力定律(Modified Gravity)来解释观测现象。但迄今为止,尚无任何替代理论能像冷暗物质模型那样成功解释所有观测结果。\(^\text{[142]}\)

视界问题

视界问题源于这样一个前提:信息传播速度不能超过光速。在一个具有有限年龄的宇宙中,这一限制导致存在一个粒子视界(particle horizon),它决定了任意两片空间区域之间是否能通过因果联系相互影响。\(^\text{[143]}\) 然而,宇宙微波背景的高度各向同性(isotropy)在此框架下难以解释:若宇宙自始至终都由辐射或物质主导,则在最后散射面时,粒子视界仅对应约 2°的天空角尺度。因此,超出这一角度的天空区域之间不应具有相同温度。\(^\text{[109]: 191 }\)

这一表面矛盾可由暴胀理论(inflation theory)解释。根据该理论,在极早期(重子生成之前),宇宙被一个均匀且各向同性的标量能量场(scalar energy field)所主导。在暴胀阶段,宇宙经历指数级膨胀(exponential expansion),粒子视界的扩张速度远超此前假设。因此,如今位于可观测宇宙两端的区域,在暴胀之前实际上处于同一因果区域之内。这解释了 CMB 的温度一致性:这些区域在暴胀前就已热平衡。\(^\text{[28]: 180 }\)

根据海森堡不确定性原理(Heisenberg's uncertainty principle),暴胀阶段会产生量子热涨落(quantum thermal fluctuations),这些微小涨落被放大至宇宙尺度,成为后来宇宙中一切结构的 “种子”。\(^\text{[109]: 207 }\) 暴胀理论预测,这些原初涨落应当是近似尺度不变(scale invariant)且服从高斯分布(Gaussian)的,这一点已通过 CMB 的高精度观测得到验证。\(^\text{[86]: sec 6 }\)

此外,一个与经典视界问题相关的难题在于:多数标准宇宙暴胀模型预言,暴胀结束早于电弱对称性破缺(electroweak symmetry breaking)发生的时间。因此,暴胀不应能够消除因果上分离区域中电弱真空的大尺度不连续性(large-scale discontinuities)。\(^\text{[144]}\)

磁单极问题

在 1970 年代后期,物理学家提出了磁单极问题(magnetic monopole problem)。根据大统一理论(Grand Unified Theories, GUTs),空间中应存在拓扑缺陷(topological defects),表现为磁单极(magnetic monopoles)。在炽热的早期宇宙中,这类粒子应被高效产生,导致其数密度远高于观测允许的水平,而事实上我们未探测到任何磁单极的存在。这一问题由宇宙暴胀理论得以解决:暴胀将所有点状缺陷从可观测宇宙中 “稀释” 出去,就如同它令宇宙的几何趋于平坦一样。\(^\text{[143]}\)

平坦性问题

平坦性问题(Flatness problem,又称 “老龄问题” Oldness problem)是与弗里德曼–勒梅特–罗伯逊–沃克(FLRW)宇宙模型相关的一个观测难题。\(^\text{[143]}\) 宇宙的空间曲率可能为正、负或零,这取决于其总能量密度(total energy density)。当能量密度低于临界密度时,曲率为负;高于临界密度时,曲率为正;恰等于临界密度时,曲率为零,此时空间被称为平坦(flat)。观测结果表明,宇宙与平坦状态高度一致。\(^\text{[145][146]}\)

问题在于:任何微小偏离临界密度的差异,都会随着时间而放大,然而今天的宇宙仍然极其接近平坦。[notes 2]若以普朗克时间(Planck time)约 \(10^{-43}\) 秒作为自然时间尺度,\(^\text{[33]}\) 那么宇宙在经历数十亿年后既未坍缩为 “大挤压(Big Crunch)”,也未热寂(heat death),显然需要额外的解释。例如,即便在相对较晚的时期——大约几分钟时(核合成阶段),宇宙的密度也必须与临界密度相差不超过 \(10^{14}\) 分之一,否则宇宙便不会以如今的形式存在。\(^\text{[147]}\)

6. 误解

除了人们对宇宙膨胀性质的普遍混淆外,大爆炸模型本身也常被误解。

一个常见的误解是认为大爆炸模型完全解释了宇宙的起源。事实上,大爆炸模型并未描述能量、时间与空间是如何被 “创造” 的,而是描述了当今宇宙如何从一种超高密度与高温的初始状态中演化而来。\(^\text{[148]}\)

另一个常见误解涉及哈勃定律(Hubble’s law)中退行速度的理解。这些速度并非相对论意义上的速度(例如,它们并不对应于四维速度的空间分量)。因此,根据哈勃定律,距离超过哈勃长度的星系以超过光速的速率退行,并不意味着这些星系正在以超光速 “运动”,这种 “速度” 并不等同于超光速旅行。\(^\text{[149]}\)

7. 启示

按照当前的科学认识,对宇宙未来的推断仅能在有限的时间范围内进行—— 尽管这个时间尺度远远长于宇宙目前的年龄,但超出此范围后的推测将变得越来越具有猜测性。同样地,目前对于宇宙起源的真正理解仍然只能停留在理论假设与推测的层面。\(^\text{[150]}\)

大爆炸之前的宇宙学

大爆炸理论解释了宇宙从一种极高密度与高温的初始状态演化而来的过程,然而这种状态远超出人类实验所能再现的极限,因此对最早时期和最极端条件的推测必然带有较强的猜测性。勒梅特(Georges Lemaître)将这一初始状态称为 “原始原子”,而伽莫夫(George Gamow)称之为 “原质(ylem)”。关于宇宙初始状态如何产生这一问题仍未有定论,但大爆炸模型确实对其特征施加了某些限制。例如,若自然规律的产生是随机的,膨胀模型(inflation models)显示某些组合出现的概率更高,\(^\text{[151]}\)

这在一定程度上解释了为何我们的宇宙相对稳定。另一种对宇宙稳定性的可能解释是多重宇宙假说(multiverse),该假说认为所有可能的宇宙都存在,而 “思维生命” 只能出现在那些足够稳定的宇宙中。\(^\text{[152]}\) 一个平坦宇宙(flat universe)意味着引力势能与其他形式能量达到平衡,无需额外能量的 “创造”。\(^\text{[145][146]}\)

大爆炸理论建立在经典广义相对论的方程之上,然而当宇宙温度接近普朗克尺度(Planck scale)时,这些方程不再适用。要修正这一点,必须发展出量子引力(quantum gravity)的正确理论。\(^\text{[23]}\) 某些量子引力理论(如惠勒–德威特方程,Wheeler–DeWitt equation)暗示时间本身可能是一种涌现属性(emergent property)。\(^\text{[153]}\) 因此,物理学可能得出的结论是:在大爆炸之前,时间并不存在。\(^\text{[154][155][156][157][158]}\)

尽管我们尚不清楚早期宇宙的高温高密状态之前可能是什么,也不清楚它为何或如何起源,甚至不知道这些问题是否有意义,但关于 “宇宙起源学(cosmogony)” 的猜测从未停止。

以下是一些推测性模型——每一种都涉及未经验证的假设:

- 最简单的模型:大爆炸由量子涨落(quantum fluctuations)引发。这种情形发生的概率极低,但根据极权原理(totalitarian principle),即使最不可能的事件最终也会发生。由于在大爆炸之前不存在可感知的时间,从我们的角度看,这一事件似乎是瞬间发生的。\(^\text{[159][160][161][162]}\)

- 涌现宇宙模型(Emergent Universe models):大爆炸之前存在一个低活动、永恒的阶段,类似于古代关于 “宇宙卵(cosmic egg)” 或 “原始混沌中诞生世界” 的思想。

- 有限时空模型:包括哈特尔–霍金 “无边界条件”(Hartle–Hawking no-boundary condition)。在这些模型中,大爆炸确实是时间的极限,但并不存在数学奇点。\(^\text{[163]}\) 换言之,宇宙是自洽且自足的。\(^\text{[164]}\)

- 膜宇宙学模型(Brane cosmology models):膨胀源于弦论中膜(brane)的运动;包括前大爆炸模型(pre-Big Bang model)、碰撞模型(ekpyrotic model)——认为大爆炸是两张膜碰撞的结果,以及其变体循环模型(cyclic model),在其中 “大爆炸” 与 “大挤压(Big Crunch)” 周期性交替发生。\(^\text{[165][166][167][168][169]}\)

- 永恒膨胀模型(Eternal inflation):膨胀以随机方式在不同区域局部结束,每个终止点形成一个 “泡沫宇宙(bubble universe)”,从其自身的大爆炸开始独立膨胀。\(^\text{[170][171]}\) 这有时也被称为 “前大爆炸膨胀”(pre-Big Bang inflation)。\(^\text{[172]}\)

最后两类模型认为,大爆炸仅是一个事件,它发生在一个更大、更古老的宇宙中,或是一个包含无限可能性的多重宇宙(multiverse)之内。

宇宙的最终命运

在发现暗能量之前,宇宙学家对宇宙未来的发展曾提出两种主要情景。若宇宙的质量密度大于临界密度(critical density),那么宇宙的膨胀最终会停止,达到最大尺度后开始收缩。随着收缩,宇宙的密度与温度将再次上升,最终回到类似于最初状态的高密高温阶段—— 即所谓的大挤压(Big Crunch)。\(^\text{[21]}\)

相反,若宇宙的密度等于或小于临界密度,宇宙的膨胀将逐渐减缓但永不停止。星系中的恒星形成将随着星际气体的消耗而终结;恒星燃尽后只剩下白矮星、中子星与黑洞。这些致密天体之间的碰撞会导致质量逐渐聚合成更大的黑洞。宇宙的平均温度将极其缓慢地接近绝对零度,这一情景被称为大冰冻(Big Freeze)。\(^\text{[173]}\) 此外,若质子本身是不稳定的,则重子物质最终将衰变殆尽,只剩辐射与黑洞。最终,黑洞也会通过霍金辐射(Hawking radiation)而蒸发。宇宙的熵将不断增加,直到所有能量都无法再被组织或提取,这种状态被称为热寂(heat death)。\(^\text{[174]}\)

现代对宇宙加速膨胀的观测表明,越来越多的可观测宇宙区域将越过我们的事件视界(event horizon),与我们永远失去因果联系。其最终结果尚不确定。根据ΛCDM 模型(Lambda-CDM model),宇宙中的暗能量以宇宙常数(cosmological constant)的形式存在。该理论预测,只有如星系般受引力束缚的系统能够维持结构,但随着宇宙不断膨胀与冷却,这些系统也终将走向热寂。而另一类暗能量解释——幻影暗能量(phantom dark energy)理论则认为, 随着膨胀速率无止境地增长,星系团、恒星、行星、原子、原子核乃至物质本身都将被撕裂殆尽,最终走向所谓的大撕裂(Big Rip)。\(^\text{[175]}\)

宗教与哲学的诠释

作为宇宙起源的描述,大爆炸理论对宗教与哲学产生了深远影响。\(^\text{[176][177]}\) 因此,它成为科学与宗教对话中最活跃的议题之一。\(^\text{[178]}\) 一些人认为,大爆炸暗示了造物主的存在,\(^\text{[179][180][181][182]}\) 而另一些人则主张,大爆炸宇宙学反而使 “造物主” 这一概念变得多余。\(^\text{[177][183]}\)

8. 另见

- 人择原理(Anthropic principle)—— 关于智慧生命与宇宙关系的假说

- 大反弹(Big Bounce)—— 一种关于宇宙起源的模型

- 黑洞宇宙学(Black hole cosmology)—— 将可观测宇宙视为黑洞内部的宇宙学模型

- 冷大爆炸(Cold Big Bang)—— 假设宇宙初始时温度为绝对零度的理论

- 宇宙历法(Cosmic Calendar)—— 用以可视化宇宙年代学的方法

- 宇宙起源学(Cosmogony)—— 研究宇宙起源的理论或模型

- 《尤里卡:一首散文诗》(Eureka: A Prose Poem)—— 埃德加·爱伦·坡(Edgar Allan Poe)于 1848 年发表的长篇非虚构作品,其中提出了类似大爆炸的推测

- 宇宙热寂(Heat death of the universe)—— 宇宙可能的最终命运,也称为 “大冷寂”(Big Chill)或 “大冰冻”(Big Freeze)

- 非标准宇宙学(Non-standard cosmology)—— 偏离当时科学共识的宇宙学模型

- 宇宙形状(Shape of the universe)—— 宇宙的局部与整体几何性质

9. 附注

- 通常报道中提到,霍伊尔(Fred Hoyle)最初带有贬义地使用 “大爆炸” 一词。然而,霍伊尔后来否认了这一说法,并表示他只是为了让广播听众更直观地感受到两种理论之间的差异,才使用了这一形象化的比喻。\(^\text{[48]}\)

- 严格而言,以宇宙常数形式存在的暗能量会使宇宙趋向平坦状态;然而,在暗能量密度尚未显著之前,我们的宇宙已经在数十亿年间保持了近似平坦的结构。

10. 参考文献

引文

- Silk, J.(2009),第 208 页。

- Singh, S.(2004),第 560 页。(全书共 532 页,原始引文页码有待校正。)

- NASA/WMAP 科学团队(2011 年 6 月 6 日),“宇宙学:宇宙的研究”(Cosmology: The Study of the Universe),载于 Universe 101: Big Bang Theory,华盛顿特区:NASA。2011 年 6 月 29 日存档,2019 年 12 月 18 日检索。第二部分讨论了大爆炸理论的经典验证,使其成为对宇宙最具说服力且最准确的解释。

- Kragh, H.(1996),第 319 页:“当观测证据最终使天平倾向于相对论的大爆炸理论时,……”

- Chow, T.(2008),第 211 页。

- Belenkiy, A.(2012 年 10 月 1 日),“亚历山大·弗里德曼与现代宇宙学的起源”(Alexander Friedmann and the origins of modern cosmology),Physics Today,65(10):38–43。Bibcode: 2012PhT....65j..38B。doi:10.1063/PT.3.1750。ISSN 0031-9228。

- Nemiroff, R. J.; Patla, B.(2008 年 3 月 1 日),“弗里德曼宇宙学的探险:宇宙弗里德曼方程的详细展开”(Adventures in Friedmann cosmology: A detailed expansion of the cosmological Friedmann equations),American Journal of Physics,76(3):265–276。arXiv:astro-ph/0703739。Bibcode:2008AmJPh..76..265N。doi:10.1119/1.2830536。ISSN 0002-9505。

- Carroll, S. M.; Kaplinghat, M.(2002 年 2 月 27 日),“检验弗里德曼方程:大爆炸核合成期间的宇宙膨胀”(Testing the Friedmann equation: The expansion of the universe during big-bang nucleosynthesis),Physical Review D,65(6):063507。arXiv:astro-ph/0108002。Bibcode:2002PhRvD..65f3507C。doi:10.1103/PhysRevD.65.063507。ISSN 0556-2821。

- Mörtsell, E.(2016 年 9 月 1 日),“从弗里德曼方程推导的宇宙学历史:如粒子般的宇宙”(Cosmological histories from the Friedmann equation: the Universe as a particle),European Journal of Physics,37(5):055603。arXiv:1606.09556。Bibcode:2016EJPh...37e5603M。doi:10.1088/0143-0807/37/5/055603。ISSN 0143-0807。

- Partridge, R.(1995),第 55 页。

- Peebles, P. J. E.; Ratra, B.(2003 年 4 月 22 日),“宇宙常数与暗能量”(The cosmological constant and dark energy),*Reviews of Modern Physics*,75(2):559–606。arXiv:astro-ph/0207347。Bibcode:2003RvMP...75..559P。doi:10.1103/RevModPhys.75.559。ISSN 0034-6861。

- Navas, S. 等(粒子数据小组,2024),“粒子物理综述”(Review of Particle Physics),Physical Review D,110(3)030001:1–708。doi:10.1103/PhysRevD.110.030001。hdl:20.500.11850/695340。§22.1《标准大爆炸模型导论》。

- Francis, C.(2018),Light after Dark I: Structures of the Sky,Troubador Publishing Ltd.,第 199 页。ISBN 978-1-78589-712-2。

- Kolb, E. W.; Turner, M. S.(2018),The Early Universe,博尔德:Chapman and Hall/CRC。ISBN 978-0-201-62674-2。

- Ivanchik, A. V.; Potekhin, A. Y.; Varshalovich, D. A.(1999 年 3 月),“精细结构常数:其宇宙学变化的新观测上限及其理论后果”(The fine-structure constant: a new observational limit on its cosmological variation and some theoretical consequences),Astronomy & Astrophysics,343(2):439–445。arXiv:astro-ph/9810166。Bibcode:1999A&A...343..439I。

- Turyshev, S. G.(2008 年 11 月),“广义相对论的实验检验”(Experimental Tests of General Relativity),*Annual Review of Nuclear and Particle Science*,58(1):207–248。arXiv:0806.1731。Bibcode:2008ARNPS..58..207T。doi:10.1146/annurev.nucl.58.020807.111839。S2CID 119199160。

- Ishak, M.(2019 年 12 月),“在宇宙学中检验广义相对论”(Testing general relativity in cosmology),*Living Reviews in Relativity*,22(1):1–204。arXiv:1806.10122。Bibcode:2019LRR....22....1I。doi:10.1007/s41114-018-0017-4。PMC 6299071。PMID 30613193。

- Goodman, J.(1995 年 8 月 15 日),“地心说再探”(Geocentrism reexamined)(PDF),Physical Review D,52(4):1821–1827。arXiv:astro-ph/9506068。Bibcode:1995PhRvD..52.1821G。doi:10.1103/PhysRevD.52.1821。PMID 10019408。S2CID 37979862。2019 年 5 月 2 日存档 PDF。2019 年 12 月 2 日检索。

- Peacock, J. A.(1998 年 12 月 28 日),Cosmological Physics(第一版),剑桥大学出版社。doi:10.1017/cbo9780511804533。ISBN 978-0-521-41072-4。

- NASA 任务页面(2013 年 3 月 21 日),“普朗克任务让宇宙更清晰”(Planck Mission Brings Universe into Sharp Focus),2020 年 11 月 12 日存档,2016 年 5 月 1 日检索。

- Kolb, E. W.; Turner, M. S.(1988),第 3 章。

- Enqvist, K.; Sirkka, J.(1993 年 9 月),“早期宇宙中 QCD 气体的化学平衡”(Chemical equilibrium in QCD gas in the early universe),Physics Letters B,314(3–4):298–302。arXiv:hep-ph/9304273。Bibcode:1993PhLB..314..298E。doi:10.1016/0370-2693(93)91239-J。S2CID 119406262。

- Hawking, S. W.; Ellis, G. F. R.(1973)。

- Senovilla, J. M. M.(1998 年 5 月),“奇点定理及其后果”(Singularity Theorems and Their Consequences),General Relativity and Gravitation,30(5):701–848。arXiv:1801.04912。Bibcode:1998GReGr..30..701S。doi:10.1023/A:1018801101244。ISSN 0001-7701。

- Unruh, W. G.; Semenoff, G. W.(编)(1988),The Early Universe,Reidel 出版社。ISBN 90-277-2619-1。OCLC 905464231。

- Hawley, J. F.; Holcomb, K. A.(2005 年 7 月 7 日),Foundations of Modern Cosmology,OUP Oxford,第 355 页。ISBN 978-0-19-853096-1。

- “宇宙简史”(Brief History of the Universe),www.astro.ucla.edu,2020 年 4 月 28 日检索。

- Guth, A.(1998)。

- “大爆炸模型回溯至普朗克时间”(Big Bang models back to Planck time),hyperphysics.phy-astr.gsu.edu,2020 年 4 月 28 日检索。

- Ryden, B.(2016 年 11 月 17 日),Introduction to Cosmology(第二版),剑桥大学出版社。doi:10.1017/9781316651087。ISBN 978-1-107-15483-4。

- Schewe, P. F.; Stein, B. P.(2005 年 4 月 20 日),“夸克之海”(An Ocean of Quarks),Physics News Update,第 728 卷第 1 期。2005 年 4 月 23 日存档,2019 年 11 月 30 日检索。

- Høg, E.(2014),“天文社会学:关于无限宇宙的访谈”(Astrosociology: Interviews about an infinite universe),Asian Journal of Physics。arXiv:1408.4795。Bibcode:2014arXiv1408.4795H。

- Bridge, M.(导演)(2014 年 7 月 30 日),《大爆炸的第一秒》(First Second of the Big Bang),收录于 *How The Universe Works*,美国马里兰州银泉:Science Channel。

- Kolb, E. W.; Turner, M. S.(1988),第 6 章。

- Kolb, E. W.; Turner, M. S.(1988),第 7 章。

- Weenink, J.(2009 年 2 月 26 日),“重子生成”(Baryogenesis)(PDF),Tomislav Prokopec 网站,2022 年 10 月 9 日存档(PDF)。

- Kolb, E. W.; Turner, M. S.(1988),第 4 章。

- Peacock, J. A.(1999),第 9 章。

- Clavin, W.; Jenkins, A.; Villard, R.(2014 年 1 月 7 日),“NASA 的哈勃与斯皮策合作探测遥远星系”(NASA's Hubble and Spitzer Team up to Probe Faraway Galaxies),喷气推进实验室,华盛顿特区:NASA。2019 年 9 月 3 日存档,2014 年 1 月 8 日检索。

- Jarosik, N.; Bennett, C. L.; Dunkley, J. 等(2011 年 2 月),“WMAP 七年观测:全天空图像、系统误差与基本结果”(Seven-Year Wilkinson Microwave Anisotropy Probe (WMAP) Observations: Sky Maps, Systematic Errors, and Basic Results)(PDF),The Astrophysical Journal Supplement Series,192(2):第 14 篇文章。arXiv:1001.4744。Bibcode:2011ApJS..192...14J。doi:10.1088/0067-0049/192/2/14。hdl:2152/43001。S2CID 46171526。2019 年 9 月 14 日存档(PDF),2019 年 12 月 2 日检索。(见表 8。)

- Manly, P.(2011),第 7 章:“终极免费午餐”(The Ultimate Free Lunch)[页码待查]。

- “‘大爆炸’天文学家去世”(‘Big bang’ astronomer dies),BBC News 科技版,伦敦:BBC,2001 年 8 月 22 日。2019 年 9 月 3 日存档,2019 年 12 月 2 日检索。

- “霍伊尔在广播中创造‘大爆炸’一词”(Hoyle on the Radio: Creating the 'Big Bang'),载于 Fred Hoyle: An Online Exhibition,剑桥圣约翰学院。2014 年 5 月 26 日存档,2019 年 12 月 2 日检索。

- Kragh, H.(2013 年 4 月),“大爆炸:一个名称的词源”(Big Bang: the etymology of a name),*Astronomy & Geophysics*,54(2):2.28–2.30。Bibcode:2013A&G....54b2.28K。doi:10.1093/astrogeo/att035。

- Mattson, B.(项目负责人)(2017 年 12 月 8 日),“霍伊尔嘲讽‘大爆炸’宇宙理论”(Hoyle Scoffs at 'Big Bang' Universe Theory),Cosmic Times,美国马里兰州格林贝尔特:NASA 高能天体物理档案研究中心。OCLC 227004453。2018 年 3 月 10 日存档,2019 年 12 月 2 日检索。

- Mathew, S.(2013),现代天体物理与宇宙学前沿论文集(Essays on the Frontiers of Modern Astrophysics and Cosmology),Springer Science & Business Media,第 13 页。ISBN 978-3-319-01887-4。

- Ferris, T.(1998),The Whole Shebang: A State of the Universe Report,Simon and Schuster,第 323 页注 10。ISBN 978-0-684-83861-8。

- Croswell, K.(1995),第 113 页,第 9 章。

- Mitton, S.(2011),第 129 页:“为了让听众脑海中形成画面,霍伊尔将宇宙起源的爆炸性理论比作‘大爆炸’。”

- Kragh, H.(2014),Masters of the Universe: Conversations with Cosmologists of the Past,牛津大学出版社,第 210 页注 30。ISBN 978-0-19-103442-8。

- 霍伊尔(Fred Hoyle)曾说:“我在广播中不断努力——那时我没有任何视觉辅助,只有口语——去创造视觉意象。而那似乎是区分稳态模型与爆炸性大爆炸模型的一种方式。因此,我使用了这种语言。”[44][50]

- Roos, M.(2012),第 216 页:“这一奇点被称为大爆炸(Big Bang)。”

- Drees, M.(1990),第 223–224 页。

- Kaler, J. B.(2013),The Little Book of Stars,Springer Science & Business Media,第 3 页。ISBN 978-0-387-21621-8。

- Emam, M.(2021),Covariant Physics: From Classical Mechanics to General Relativity and Beyond,牛津大学出版社,第 208–246 页。ISBN 978-0-19-886489-9。 “‘大爆炸’一词其实是不幸的误称。它暗示了一场‘爆炸’,但爆炸是发生在空间中的事件,而大爆炸描述的其实是空间自身开始膨胀的瞬间。有些人甚至将其解释为宇宙从‘无’中诞生的起点。我们很难确切想象那究竟是什么,但它绝不是一场爆炸。”

- Moskowitz, C.(2010),“大爆炸真的是爆炸吗?”(Was the Big Bang Really an Explosion?),Live Science。

- Gaither, C. C.; Cavazos-Gaither, A. E.(2012),Gaither's Dictionary of Scientific Quotations(第二版),Springer Science & Business Media。ISBN 978-1-4614-1114-7。(引述自 Ferris。)

- Moskowitz, C.(2012 年 9 月 25 日),“哈勃望远镜揭示了有史以来最遥远的宇宙图像”(Hubble Telescope Reveals Farthest View Into Universe Ever),Space.com,纽约:Future plc。2019 年 10 月 12 日存档,2019 年 12 月 3 日检索。

- Slipher, V. M.(1913),“仙女座星云的径向速度”(The Radial Velocity of the Andromeda Nebula),Lowell Observatory Bulletin,1(8):56–57。Bibcode:1913LowOB...2...56S。

- Slipher, V. M.(1915 年 1 月),“星云的光谱观测”(Spectrographic Observations of Nebulae),Popular Astronomy,23:21–24。Bibcode:1915PA.....23...21S。

- Friedmann, A.(1922 年 12 月),“Über die Krümmung des Raumes”(《论空间的曲率》,德语),Zeitschrift für Physik,10(1):377–386。Bibcode:1922ZPhy...10..377F。doi:10.1007/BF01332580。S2CID 125190902。

- Friedmann, A.(1999 年 12 月),“On the Curvature of Space”,General Relativity and Gravitation,31(12):1991–2000。Bibcode:1999GReGr..31.1991F。doi:10.1023/A:1026751225741。S2CID 122950995。(1922 年原文英译本。)

- Hubble, E.(1929 年 3 月 15 日),“星系外星云的距离与径向速度之间的关系”(A Relation Between Distance and Radial Velocity Among Extra-Galactic Nebulae),*Proceedings of the National Academy of Sciences*,15(3):168–173。Bibcode:1929PNAS...15..168H。doi:10.1073/pnas.15.3.168。PMC 522427。PMID 16577160。2006 年 10 月 1 日存档,2019 年 11 月 28 日检索。

- Christianson, G.(1995)。

- Lemaître, G.(1927 年 4 月),“恒定质量与递增半径的均匀宇宙:解释星系外星云径向速度”(Un Univers homogène de masse constante et de rayon croissant rendant compte de la vitesse radiale des nébuleuses extra-galactiques),Annales de la Société scientifique de Bruxelles(法语),47:49–59。Bibcode:1927ASSB...47...49L。

- Lemaître, G.(1931 年 3 月),“恒定质量与递增半径的均匀宇宙:解释星系外星云径向速度”(A Homogeneous Universe of Constant Mass and Increasing Radius accounting for the Radial Velocity of Extra-galactic Nebulæ),Monthly Notices of the Royal Astronomical Society,91(5):483–490。Bibcode:1931MNRAS..91..483L。doi:10.1093/mnras/91.5.483。(1927 年论文英译本。)

- Lemaître, G.(1931 年 10 月 24 日),“关于宇宙演化的英国学会讨论会贡献”(Contributions to a British Association Discussion on the Evolution of the Universe),Nature,128(3234):704–706。Bibcode:1931Natur.128..704L。doi:10.1038/128704a0。S2CID 4028196。

- Kragh, H.(1996)。

- “1927 年大爆炸理论的提出”(Big bang theory is introduced – 1927),载于 A Science Odyssey,波士顿:WGBH Boston(1998)。1999 年 4 月 23 日存档,2014 年 7 月 31 日检索。

- Eddington, A. S.(1931 年 3 月 21 日),“世界的终结:从数学物理的角度”(The End of the World: from the Standpoint of Mathematical Physics),Nature,127(3203):447–453。Bibcode:1931Natur.127..447E。doi:10.1038/127447a0。S2CID 4140648。

- Appolloni, S.(2011 年 6 月 17 日),“‘令人厌恶’,‘一点也不厌恶’:乔治·勒梅特与阿瑟·爱丁顿在宇宙有无开端问题上的认知态度差异如何影响了他们的宇宙观”("'Repugnant', 'Not Repugnant at All': How the Respective Epistemic Attitudes of Georges Lemaître and Sir Arthur Eddington Influenced How Each Approached the Idea of a Beginning of the Universe"),IBSU Scientific Journal,5(1):19–44。

- Lemaître, G.(1931 年 5 月 9 日),“从量子理论观点看世界的开端”(The Beginning of the World from the Point of View of Quantum Theory),Nature,127(3210):706。Bibcode:1931Natur.127..706L。doi:10.1038/127706b0。ISSN 0028-0836。S2CID 4089233。

- Milne, E. A.(1935)。

- Tolman, R. C.(1934)。

- Zwicky, F.(1929 年 10 月 15 日),“论光谱线在星际空间中的红移”(On the Red Shift of Spectral Lines through Interstellar Space),Proceedings of the National Academy of Sciences,15(10):773–779。Bibcode:1929PNAS...15..773Z。doi:10.1073/pnas.15.10.773。PMC 522555。PMID 16577237。

- Hoyle, F.(1948 年 10 月),“一个新的膨胀宇宙模型”(A New Model for the Expanding Universe),Monthly Notices of the Royal Astronomical Society,108(5):372–382。Bibcode:1948MNRAS.108..372H。doi:10.1093/mnras/108.5.372。

- Alpher, R. A.; Bethe, H.; Gamow, G.(1948 年 4 月 1 日),“化学元素的起源”(The Origin of Chemical Elements),Physical Review,73(7):803–804。Bibcode:1948PhRv...73..803A。doi:10.1103/PhysRev.73.803。PMID 18877094。

- Alpher, R. A.; Herman, R.(1948 年 11 月 13 日),“宇宙的演化”(Evolution of the Universe),Nature,162(4124):774–775。Bibcode:1948Natur.162..774A。doi:10.1038/162774b0。S2CID 4113488。

- Penzias, A. A.; Wilson, R. W.(1965 年 7 月),“4080 兆赫多余天线温度的测量”(A Measurement of Excess Antenna Temperature at 4080 Mc/s),The Astrophysical Journal,142:419–421。Bibcode:1965ApJ...142..419P。doi:10.1086/148307。2019 年 10 月 14 日存档,2019 年 12 月 5 日检索。

- Hawking, S. W.; Ellis, G. F. R.(1968 年 4 月),“宇宙黑体辐射与宇宙奇点的存在”(The Cosmic Black-Body Radiation and the Existence of Singularities in our Universe),The Astrophysical Journal,152:25。Bibcode:1968ApJ...152...25H。doi:10.1086/149520。

- Hawking, S. W.; Penrose, R.(1970 年 1 月 27 日),“引力坍缩与宇宙学中的奇点”(The Singularities of Gravitational Collapse and Cosmology),Proceedings of the Royal Society A: Mathematical, Physical and Engineering Sciences,314(1519):529–548。Bibcode:1970RSPSA.314..529H。doi:10.1098/rspa.1970.0021。S2CID 120208756。

- Guth, A.(1981 年 1 月 15 日),“暴胀宇宙:视界和平坦性问题的可能解”(Inflationary universe: A possible solution to the horizon and flatness problems),Physical Review D,23(2):347–356。Bibcode:1981PhRvD..23..347G。doi:10.1103/PhysRevD.23.347。

- Huchra, J. P.(2008),“哈勃常数”(The Hubble Constant),Science,256(5055):321–325。doi:10.1126/science.256.5055.321。PMID 17743107。S2CID 206574821。2019 年 9 月 30 日存档,2019 年 12 月 5 日检索。

- Livio, M.(2000),第 160 页。

- Boggess, N. W.; Mather, J. C.; Weiss, R. 等(1992 年 10 月 1 日),“COBE 任务:发射两年后的设计与性能”(The COBE Mission: Its Design and Performance Two Years after the launch),The Astrophysical Journal,397:420–429。Bibcode:1992ApJ...397..420B。doi:10.1086/171797。

- Spergel, D. N.; Bean, R.; Doré, O. 等(2007 年 6 月),“WMAP 三年观测:对宇宙学的启示”(Three-Year Wilkinson Microwave Anisotropy Probe (WMAP) Observations: Implications for Cosmology),The Astrophysical Journal Supplement Series,170(2):377–408。arXiv:astro-ph/0603449。Bibcode:2007ApJS..170..377S。doi:10.1086/513700。S2CID 1386346。

- Reiss, A. G.; Filippenko, A. V.; Challis, P. 等(1998),“超新星观测揭示宇宙加速膨胀与宇宙常数存在的证据”(Observational Evidence from Supernovae for an Accelerating Universe and a Cosmological Constant),The Astronomical Journal,116(3):1009–1038。arXiv:astro-ph/9805201。Bibcode:1998AJ....116.1009R。doi:10.1086/300499。S2CID 15640044。

- Perlmutter, S.; Aldering, G.; Goldhaber, G.; Knop, R. A.; Nugent, P.; Castro, P. G.; Deustua, S.; Fabbro, S.; Goobar, A.; Groom, D. E.; Hook, I. M.; Kim, A. G.; Kim, M. Y.; Lee, J. C.; Nunes, N. J.; Pain, R.; Pennypacker, C. R.; Quimby, R.; Lidman, C.; Ellis, R. S.; Irwin, M.; McMahon, R. G.; Ruiz-Lapuente, P.; Walton, N.; Schaefer, B.; Boyle, B. J.; Filippenko, A. V.; Matheson, T.; Fruchter, A. S.; Panagia, N.; Newberg, H. J. M.; Couch, W. J.(1999),“从 42 个高红移超新星测量Ω与Λ”(Measurements of Omega and Lambda from 42 High-Redshift Supernovae),The Astrophysical Journal,517(2):565–586。arXiv:astro-ph/9812133。Bibcode:1999ApJ...517..565P。doi:10.1086/307221。S2CID 118910636。

- Krauss, L.(2012),第 118 页。

- Wright, E. L.(2013 年 5 月 24 日),“宇宙学常见问题:大爆炸的证据是什么?”(Frequently Asked Questions in Cosmology: What is the evidence for the Big Bang?),载于 Ned Wright's Cosmology Tutorial,洛杉矶:加州大学洛杉矶分校天文学与天体物理学系。2013 年 6 月 20 日存档,2019 年 11 月 25 日检索。

- Gladders, M. D.; Yee, H. K. C.; Majumdar, S. 等(2007 年 1 月 20 日),“来自红序星系团巡天的宇宙学约束”(Cosmological Constraints from the Red-Sequence Cluster Survey),The Astrophysical Journal,655(1):128–134。arXiv:astro-ph/0603588。Bibcode:2007ApJ...655..128G。doi:10.1086/509909。S2CID 10855653。

- Shellard, P. 等(编)(2012),“标准宇宙学的四大支柱”(The Four Pillars of the Standard Cosmology),Outreach,英国剑桥:剑桥大学理论宇宙学中心。2013 年 11 月 2 日存档,2019 年 12 月 6 日检索。

- Shellard, P. 等(编)(2006),“标准宇宙学的四大支柱”(The Four Pillars of the Standard Cosmology),Cambridge Relativity and Cosmology,英国剑桥:剑桥大学。1998 年 1 月 28 日存档,2019 年 12 月 6 日检索。

- Sadoulet, B. 等,“暗物质的直接探测”(Direct Searches for Dark Matter)(PDF),载于 *Astro2010: The Astronomy and Astrophysics Decadal Survey*(白皮书),华盛顿特区:美国国家科学院代表国家研究委员会出版,OCLC 850950122。2009 年 4 月 13 日存档,2019 年 12 月 8 日检索。

- Diemand, J.; Zemp, M.; Moore, B.; Stadel, J.; Carollo, C. M.(2005 年 12 月),“冷暗物质晕中的尖核结构”(Cusps in cold dark matter haloes),*Monthly Notices of the Royal Astronomical Society,364(2):665–673。arXiv:astro-ph/0504215。Bibcode:2005MNRAS.364..665D。doi:10.1111/j.1365-2966.2005.09601.x。S2CID 117769706。

- Bullock, J. S.(2010),“关于缺失卫星问题的笔记”(Notes on the Missing Satellites Problem),载于 Martinez-Delgado, D.; Mediavilla, E.(编),Local Group Cosmology,第 95–122 页。arXiv:1009.4505。doi:10.1017/CBO9781139152303.004。ISBN 978-1-139-15230-3。S2CID 119270708。

- Cahn, R. N. 等(2009),“白皮书:关于一个全面的空间暗能量观测任务”(Whitepaper: For a Comprehensive Space-Based Dark Energy Mission)(PDF),载于 Astro2010: The Astronomy and Astrophysics Decadal Survey, Science White Papers 第 35 号(白皮书),2010 年,华盛顿特区:美国国家科学院代表国家研究委员会出版,第 35 页。Bibcode:2009astro2010S..35B。OCLC 850950122。2011 年 8 月 7 日存档,2019 年 12 月 8 日检索。

- Bunn, E. F.; Hogg, D. W.(2009),“宇宙学红移的运动学起源”(The kinematic origin of the cosmological redshift),American Journal of Physics,77(8):688–694。arXiv:0808.1081。Bibcode:2009AmJPh..77..688B。doi:10.1119/1.3129103。S2CID 1365918。

- Di Valentino, E.; Mena, O.; Pan, S.; Visinelli, L.; Yang, W.; Melchiorri, A.; Mota, D. F.; Riess, A. G.; Silk, J.(2021),“在哈勃张力领域——解法综述”(In the realm of the Hubble tension—a review of solutions),Classical and Quantum Gravity,38(15):153001。arXiv:2103.01183。Bibcode:2021CQGra..38o3001D。doi:10.1088/1361-6382/ac086d。S2CID 232092525。

- White, M.(1999),“宇宙微波背景的各向异性”(Anisotropies in the CMB)(PDF),载于 Arisaka, K.; Bern, Z.(编),DPF 99: Proceedings of the Los Angeles Meeting。洛杉矶:加州大学洛杉矶分校,代表美国物理学会出版。arXiv:astro-ph/9903232。Bibcode:1999dpf..conf.....W。OCLC 43669022。讲稿 #9–10:“宇宙微波背景”(The Cosmic Microwave Background)。2017 年 2 月 4 日存档(PDF),2019 年 12 月 9 日检索。

- Spergel, D. N.; Verde, L.; Peiris, H. V. 等(2003 年 9 月),“WMAP 第一年观测:宇宙学参数的确定”(First-Year Wilkinson Microwave Anisotropy Probe (WMAP) Observations: Determination of Cosmological Parameters),The Astrophysical Journal Supplement Series,148(1):175–194。arXiv:astro-ph/0302209。Bibcode:2003ApJS..148..175S。doi:10.1086/377226。S2CID 10794058。

- Bennett, C. L.; Larson, D.; Weiland, J. L. 等(2013 年 10 月),“WMAP 九年观测:最终图像与结果”(Nine-Year Wilkinson Microwave Anisotropy Probe (WMAP) Observations: Final Maps and Results),The Astrophysical Journal Supplement Series,208(2):文章 20。arXiv:1212.5225。Bibcode:2013ApJS..208...20B。doi:10.1088/0067-0049/208/2/20。S2CID 119271232。

- Gannon, M.(2012 年 12 月 21 日),“揭晓宇宙的‘婴儿照’”(New ‘Baby Picture’ of Universe Unveiled),Space.com,纽约:Future plc。2019 年 10 月 29 日存档,2019 年 12 月 9 日检索。

- Wright, E. L.(2004),第 291 页。

- Melchiorri, A.; Ade, P. A. R.; de Bernardis, P. 等(2000 年 6 月 20 日),“Boomerang 北美试飞测得的 Ω 值”(A Measurement of Ω from the North American Test Flight of Boomerang),The Astrophysical Journal Letters,536(2):L63–L66。arXiv:astro-ph/9911445。Bibcode:2000ApJ...536L..63M。doi:10.1086/312744。PMID 10859119。S2CID 27518923。

- de Bernardis, P.; Ade, P. A. R.; Bock, J. J. 等(2000 年 4 月 27 日),“来自宇宙微波背景高分辨率图的平坦宇宙”(A Flat Universe from High-Resolution Maps of the Cosmic Microwave Background Radiation)(PDF),Nature,404(6781):955–959。arXiv:astro-ph/0004404。Bibcode:2000Natur.404..955D。doi:10.1038/35010035。hdl:10044/1/60851。PMID 10801117。S2CID 4412370。2019 年 5 月 2 日存档(PDF),2019 年 12 月 10 日检索。

- Miller, A. D.; Caldwell, R. H.; Devlin, M. J. 等(1999 年 10 月 10 日),“宇宙微波背景角功率谱的测量(l = 100–400)”(A Measurement of the Angular Power Spectrum of the Cosmic Microwave Background from l = 100 to 400),The Astrophysical Journal Letters,524(1):L1–L4。arXiv:astro-ph/9906421。Bibcode:1999ApJ...524L...1M。doi:10.1086/312293。S2CID 1924091。

- Steigman, G.(2006 年 2 月),“原初核合成:成功与挑战”(Primordial Nucleosynthesis: Successes And Challenges),International Journal of Modern Physics E,15(1):1–36。arXiv:astro-ph/0511534。Bibcode:2006IJMPE..15....1S。doi:10.1142/S0218301306004028。S2CID 12188807。

- Ryden, B.(2003)。

- O’Callaghan, J.(2022 年 12 月 6 日),“天文学家正为詹姆斯·韦布望远镜发现的早期星系而困惑”(Astronomers Grapple with JWST’s Discovery of Early Galaxies),Scientific American。2023 年 2 月 13 日检索。

- Bertschinger, E.(2000),“宇宙学扰动理论与结构形成”(Cosmological Perturbation Theory and Structure Formation),arXiv:astro-ph/0101009。

- Bertschinger, E.(1998 年 9 月),“宇宙结构形成的模拟”(Simulations of Structure Formation in the Universe)(PDF),Annual Review of Astronomy and Astrophysics,36(1):599–654。Bibcode:1998ARA&A..36..599B。doi:10.1146/annurev.astro.36.1.599。S2CID 29015610。2019 年 3 月 9 日存档(PDF)。

- “BICEP2 2014 年 3 月结果与数据产品”(BICEP2 March 2014 Results and Data Products),The BICEP and Keck Array CMB Experiments,马萨诸塞州剑桥:哈佛大学 FAS 科研计算中心,2014 年 12 月 16 日(原始结果于 2014 年 3 月 17 日发布)。2014 年 3 月 18 日存档,2019 年 12 月 10 日检索。

- Clavin, W.(2014 年 3 月 17 日),“NASA 技术见证宇宙的诞生”(NASA Technology Views Birth of the Universe),喷气推进实验室,华盛顿特区:NASA。2019 年 10 月 10 日存档,2019 年 12 月 10 日检索。

- Overbye, D.(2014 年 3 月 17 日),“空间涟漪揭示大爆炸的确凿证据”(Space Ripples Reveal Big Bang’s Smoking Gun),The New York Times,纽约。ISSN 0362-4331。2014 年 3 月 17 日存档,2019 年 12 月 11 日检索。(此文于 2014 年 3 月 18 日刊登在纽约版 A 版第 1 页,标题为 “空间涟漪揭示大爆炸的确凿证据”;网络版标题为 “Detection of Waves in Space Buttresses Landmark Theory of Big Bang”。)

- Overbye, D.(2014 年 3 月 24 日),“来自大爆炸的涟漪”(Ripples From the Big Bang),The New York Times,纽约。ISSN 0362-4331。2014 年 3 月 25 日存档,2014 年 3 月 24 日检索。(此文于 2014 年 3 月 25 日刊登在纽约版 D 版第 1 页,标题为 “来自大爆炸的涟漪”。)

- Fumagalli, M.; O’Meara, J. M.; Prochaska, J. X.(2011 年 12 月 2 日),“大爆炸后二十亿年发现原始气体”(Detection of Pristine Gas Two Billion Years After the Big Bang),Science,334(6060):1245–1249。arXiv:1111.2334。Bibcode:2011Sci...334.1245F。doi:10.1126/science.1213581。PMID 22075722。S2CID 2434386。

- Stephens, T.(2011 年 11 月 10 日),“天文学家发现早期宇宙中的原始气体云”(Astronomers find clouds of primordial gas from the early universe),UC Santa Cruz News,圣克鲁斯:加州大学圣克鲁斯分校。2011 年 11 月 14 日存档,2019 年 12 月 11 日检索。

- Perley, D.(2005 年 2 月 21 日),“宇宙年龄的确定”(Determination of the Universe’s Age, to),加利福尼亚大学伯克利分校天文学系,伯克利,加州。2006 年 9 月 11 日存档,2019 年 12 月 11 日检索。

- Planck Collaboration(2016 年 10 月),“普朗克 2015 结果 XIII:宇宙学参数”(Planck 2015 results. XIII. Cosmological parameters),Astronomy & Astrophysics,594:文章 A13。arXiv:1502.01589。Bibcode:2016A&A...594A..13P。doi:10.1051/0004-6361/201525830。S2CID 119262962。(见表 4,Age/Gyr,最后一列。)

- Yang, R. J.; Zhang, S. N.(2010),“ΛCDM 模型中的宇宙年龄问题”(The age problem in the ΛCDM model),Monthly Notices of the Royal Astronomical Society,407(3):1835–1841。arXiv:0905.2683。Bibcode:2010MNRAS.407.1835Y。doi:10.1111/j.1365-2966.2010.17020.x。

- Yu, H.; Wang, F. Y.(2014),“在 $R_h = ct$ 宇宙模型中调和宇宙年龄问题”(Reconciling the cosmic age problem in the $R_h = ct$ universe),The European Physical Journal C,74(10):3090。arXiv:1402.6433。Bibcode:2014EPJC...74.3090Y。doi:10.1140/epjc/s10052-014-3090-1。

- Srianand, R.; Noterdaeme, P.; Ledoux, C. 等(2008 年 5 月),“首次在高红移阻尼 Lyman-α系统中探测到 CO 分子”(First detection of CO in a high-redshift damped Lyman-α system),Astronomy & Astrophysics,482(3):L39–L42。arXiv:0804.0116。Bibcode:2008A&A...482L..39S。doi:10.1051/0004-6361:200809727。

- Avgoustidis, A.; Luzzi, G.; Martins, C. J. A. P. 等(2012 年 2 月 14 日),“来自 Sunyaev–Zel'dovich 效应与距离测量的 CMB 温度–红移关系约束”(Constraints on the CMB temperature-redshift dependence from SZ and distance measurements),Journal of Cosmology and Astroparticle Physics,2012(2):文章 013。arXiv:1112.1862。Bibcode:2012JCAP...02..013A。doi:10.1088/1475-7516/2012/02/013。S2CID 119261969。

- Belusevic, R.(2008),第 16 页。

- Ghosh, P.(2016 年 2 月 11 日),“爱因斯坦的引力波‘被看见’——来自黑洞的信号”(Einstein’s gravitational waves ‘seen’ from black holes),BBC News Science & Environment,伦敦:BBC。2016 年 2 月 11 日存档,2017 年 4 月 13 日检索。

- Billings, L.(2016 年 2 月 12 日),“引力波天文学的未来”(The Future of Gravitational Wave Astronomy),Scientific American。2016 年 2 月 13 日存档,2017 年 4 月 13 日检索。

- Earman, J.; Mosterín, J.(1999 年 3 月),“对暴胀宇宙学的批判性考察”(A Critical Look at Inflationary Cosmology),Philosophy of Science,66(1):1–49。doi:10.1086/392675。JSTOR 188736。S2CID 120393154。

- Hawking, S. W.; Israel, W.(2010),第 581–638 页,第 12 章:“奇点与时间不对称”("Singularities and Time-Asymmetry")作者:Roger Penrose。

- Penrose, R.(1989)。

- Steinhardt, P. J.(2011 年 4 月),“关于暴胀的争论:这项现代宇宙学核心理论是否存在严重缺陷?”(The Inflation Debate: Is the theory at the heart of modern cosmology deeply flawed?)(PDF),Scientific American,第 304 卷,第 4 期,页码 36–43。doi:10.1038/scientificamerican0411-36。2019 年 11 月 1 日存档(PDF),2019 年 12 月 23 日检索。

- Canetti, L.; Drewes, M.; Shaposhnikov, M.(2012 年 9 月 17 日),“宇宙中的物质与反物质”(Matter and antimatter in the universe),New Journal of Physics,14(9):095012。arXiv:1204.4186。Bibcode:2012NJPh...14i5012C。doi:10.1088/1367-2630/14/9/095012。ISSN 1367-2630。

- Sakharov, A. D.(1967 年 1 月 10 日),“违反 CP 不变性、C 不对称性与宇宙的重子不对称性”(Нарушение СР-инвариантности, С-асимметрия и барионная асимметрия Вселенной)[Violation of CP-invariance, C-asymmetry and baryon asymmetry of the Universe](PDF),Pis’ma v ZhETF(俄文),5(1):32–35。2018 年 7 月 28 日存档(PDF)。

- Sakharov, A. D.(1967 年 1 月 10 日),“违反 CP 不变性、C 不对称性与宇宙的重子不对称性”(Violation of CP Invariance, C Asymmetry, and Baryon Asymmetry of the Universe)(PDF),JETP Letters,5(1):24–27。2019 年 11 月 9 日存档(PDF),2019 年 12 月 13 日检索。

- (Sakharov 1967 英译版。)

- 收录于:Kolb & Turner(1988),第 371–373 页。

- Weinberg, N. N.; Kamionkowski, M.(2003 年 5 月),“通过弱引力透镜丰度约束暗能量”(Constraining dark energy from the abundance of weak gravitational lenses),Monthly Notices of the Royal Astronomical Society,341(1):251–262。arXiv:astro-ph/0210134。Bibcode:2003MNRAS.341..251W。doi:10.1046/j.1365-8711.2003.06421.x。S2CID 1193946。

- White, M.,“重子声波振荡与暗能量”(Baryon acoustic oscillations and dark energy)。

- Alam, S. 等(2021 年 4 月),“完成的 SDSS-IV 扩展重子振荡光谱巡天:来自阿帕奇角天文台二十年光谱观测的宇宙学意义”(Completed SDSS-IV extended Baryon Oscillation Spectroscopic Survey: Cosmological implications from two decades of spectroscopic surveys at the Apache Point Observatory),Physical Review D,103(8):083533。arXiv:2007.08991。Bibcode:2021PhRvD.103h3533A。doi:10.1103/PhysRevD.103.083533。

- Tanabashi, M.(2018),第 406–413 页,第 27 章:“暗能量”(Dark Energy)(2017 年 9 月修订),作者:David H. Weinberg 与 Martin White。

- Olive(2014),第 361–368 页,第 26 章:“暗能量”(Dark Energy)(2013 年 11 月),作者:Michael J. Mortonson、David H. Weinberg 与 Martin White。Bibcode:2014arXiv1401.0046M。

- Rugh, S. E.; Zinkernagel, H.(2002 年 12 月),“量子真空与宇宙学常数问题”(The quantum vacuum and the cosmological constant problem),Studies in History and Philosophy of Science Part B,33(4):663–705。arXiv:hep-th/0012253。Bibcode:2002SHPMP..33..663R。doi:10.1016/S1355-2198(02)00033-3。S2CID 9007190。

- Keel, W. C.(2009 年 10 月)[最后修改:2015 年 2 月],“暗物质”(Dark Matter),Bill Keel’s Lecture Notes – Galaxies and the Universe。2019 年 5 月 3 日存档,2019 年 12 月 15 日检索。

- Tanabashi, M.(2018),第 396–405 页,第 26 章:“暗物质”(Dark Matter)(2017 年 9 月修订),作者:Manuel Drees 与 Gilles Gerbier。

- Yao, W.-M.(2006),第 233–237 页,第 22 章:“暗物质”(Dark Matter)(2003 年 9 月),作者:Manuel Drees 与 Gilles Gerbier。

- Dodelson, S.(2011 年 12 月 31 日),“修正牛顿动力学(MOND)的真正问题”(The Real Problem with MOND),International Journal of Modern Physics D,20(14):2749–2753。arXiv:1112.1320。Bibcode:2011IJMPD..20.2749D。doi:10.1142/S0218271811020561。S2CID 119194106。

- Kolb & Turner(1988),第 8 章。

- Penrose(2007)。

- Filippenko, A. V.; Pasachoff, J. M.(2002 年 3–4 月),“从无到有的宇宙”(A Universe from Nothing),Mercury,第 31 卷,第 2 期,第 15 页。Bibcode:2002Mercu..31b..15F。2013 年 10 月 22 日存档,2010 年 3 月 10 日检索。

- Krauss, L. M.(演讲);Cornwell, R. E.(制片)(2009 年 10 月 21 日),“Lawrence Krauss《从无到有的宇宙》”(A Universe From Nothing by Lawrence Krauss, AAI 2009)(视频),华盛顿特区:Richard Dawkins Foundation for Reason and Science。2021 年 11 月 23 日存档,2011 年 10 月 17 日检索。

- Hawking, S. W.; Israel, W.(2010),第 504–517 页,第 9 章:“大爆炸宇宙学——谜题与灵药”(The Big Bang Cosmology — Enigmas and Nostrums),作者:R. H. Dicke 与 P. J. E. Peebles。

- “宇宙问题简答”(Brief Answers to Cosmic Questions),Universe Forum,剑桥,马萨诸塞州:哈佛–史密森天体物理中心。2016 年 4 月 13 日存档,2019 年 12 月 18 日检索。(备注:该论坛于 2009 年 9 月作为 NASA 教育支持网络的一部分结束。)

- Davis, T. M.; Lineweaver, C. H.(2004 年 3 月 31 日),“膨胀的困惑:关于宇宙学视界与超光速膨胀的常见误解”(Expanding Confusion: Common Misconceptions of Cosmological Horizons and the Superluminal Expansion of the Universe),*Publications of the Astronomical Society of Australia*,21(1):97–109。arXiv:astro-ph/0310808。Bibcode:2004PASA...21...97D。doi:10.1071/as03040。S2CID 13068122。

- Starobinsky, A.(2000),“我们宇宙的未来与起源:现代观点”(Future and Origin of Our Universe: Modern View),收录于 Burdyuzha, V. 与 Khozin, G. 编,The Future of the Universe and the Future of Our Civilization(1999 年 7 月 2–6 日,匈牙利布达佩斯–德布勒森会议论文集),新加坡:World Scientific Publishing,第 71 页。arXiv:astro-ph/9912054。Bibcode:2000fufc.conf...71S。doi:10.1142/9789812793324_0008。ISBN 981-02-4264-6。S2CID 37813302。

- Hawking, S. W.(1988),第 69 页。

- Kuhn, R. L.(2015 年 12 月 23 日),“直面多重宇宙:‘无限宇宙’意味着什么?”(Confronting the Multiverse: What 'Infinite Universes' Would Mean),Space.com,2024 年 1 月 7 日检索。

- Carroll, S.(无日期)。

- Beckers, M.(2015 年 2 月 16 日),“量子技巧消除了大爆炸奇点”(Quantentrick schafft Urknall-Singularität ab),Spektrum der Wissenschaft(德文),宇宙学栏目。2017 年 7 月 21 日存档,2019 年 12 月 19 日检索(含 Google 译文)。

- Ali, A. F.; Das, S.(2015 年 2 月 4 日),“来自量子势的宇宙学”(Cosmology from quantum potential),Physics Letters B,741:276–279。arXiv:1404.3093v3。Bibcode:2015PhLB..741..276F。doi:10.1016/j.physletb.2014.12.057。S2CID 55463396。

- Lashin, E. I.(2016 年 3 月 7 日),“关于量子势宇宙学的正确性”(On the correctness of cosmology from quantum potential),Modern Physics Letters A,31(7):1650044。arXiv:1505.03070。Bibcode:2016MPLA...3150044L。doi:10.1142/S0217732316500449。S2CID 119220266。

- Das, S.; Bhaduri, R. K.(2015 年 5 月 21 日),“暗物质与暗能量来源于玻色–爱因斯坦凝聚”(Dark matter and dark energy from a Bose–Einstein condensate),Classical and Quantum Gravity,32(10):105003。arXiv:1411.0753。Bibcode:2015CQGra..32j5003D。doi:10.1088/0264-9381/32/10/105003。S2CID 119247745。

- Hawking, S. W.(1996),“时间的开端”(The Beginning of Time),Stephen Hawking 演讲,伦敦:Stephen Hawking Foundation。2019 年 11 月 6 日存档,2017 年 4 月 26 日检索。

- Wall, M.(2012 年 6 月 24 日),“大爆炸无需上帝来启动宇宙”(The Big Bang Didn't Need God to Start Universe, Researchers Say),Space.com。

- Overbye, D.(2001 年 5 月 22 日),“大爆炸之前是什么?”(Before the Big Bang, There Was... What?),The New York Times。2013 年 2 月 27 日存档。

- He, D.; Gao, D.; Cai, Q.(2014 年 4 月 3 日),“宇宙的自发生成”(Spontaneous creation of the universe from nothing),Physical Review D,89(8):083510。arXiv:1404.1207。Bibcode:2014PhRvD..89h3510H。doi:10.1103/PhysRevD.89.083510。S2CID 118371273。

- Lincoln, M.; Wasser, A.(2013 年 12 月 1 日),“从无中自发生成的宇宙”(Spontaneous creation of the Universe Ex Nihilo),Physics of the Dark Universe,2(4):195–199。Bibcode:2013PDU.....2..195L。doi:10.1016/j.dark.2013.11.004。ISSN 2212-6864。

- Hartle, J. H.; Hawking, S. W.(1983 年 12 月 15 日),“宇宙的波函数”(Wave function of the Universe),Physical Review D,28(12):2960–2975。Bibcode:1983PhRvD..28.2960H。doi:10.1103/PhysRevD.28.2960。S2CID 121947045。

- Hawking(1988),第 71 页。

- Langlois, D.(2003),“膜宇宙学”(Brane Cosmology),Progress of Theoretical Physics Supplement,148:181–212。arXiv:hep-th/0209261。Bibcode:2002PThPS.148..181L。doi:10.1143/PTPS.148.181。S2CID 9751130。

- Gibbons, Shellard & Rankin(2003),第 801–838 页,第 43 章:“暴胀理论与埃皮洛提克/循环情景之比较”(Inflationary theory versus the ekpyrotic/cyclic scenario),作者:Andrei Linde。Bibcode:2003ftpc.book..801L。

- Than, K.(2006 年 5 月 8 日),“循环宇宙:或许能解决宇宙之谜的理论”(Recycled Universe: Theory Could Solve Cosmic Mystery),Space.com。2019 年 9 月 6 日存档,2019 年 12 月 19 日检索。

- Kennedy, B. K.(2007 年 7 月 1 日),“大爆炸之前发生了什么?”(What Happened Before the Big Bang?),News and Events,宾夕法尼亚州立大学 Eberly 科学学院。2019 年 12 月 15 日存档,2019 年 12 月 19 日检索。

- Bojowald, M.(2007 年 8 月),“大爆炸之前发生了什么?”(What happened before the Big Bang?),Nature Physics,3(8):523–525。Bibcode:2007NatPh...3..523B。doi:10.1038/nphys654。

- Linde, A. D.(1986 年 5 月),“永恒混沌暴胀”(Eternal Chaotic Inflation),Modern Physics Letters A,1(2):81–85。Bibcode:1986MPLA....1...81L。doi:10.1142/S0217732386000129。S2CID 123472763。2019 年 4 月 17 日存档。

- Linde, A. D.(1986 年 8 月 14 日),“永恒自复制的混沌暴胀宇宙”(Eternally Existing Self-Reproducing Chaotic Inflationary Universe),Physics Letters B,175(4):395–400。Bibcode:1986PhLB..175..395L。doi:10.1016/0370-2693(86)90611-8。

- Conzinu, P.; Gasperini, M.; Marozzi, G.(2020 年 8 月),“源自大爆炸前暴胀的原初黑洞”(Primordial black holes from pre-big bang inflation),*Journal of Cosmology and Astroparticle Physics*(8):031。arXiv:2004.08111。Bibcode:2020JCAP...08..031C。doi:10.1088/1475-7516/2020/08/031。

- NASA/WMAP Science Team(2015 年 6 月 29 日),“宇宙的最终命运是什么?”(What is the Ultimate Fate of the Universe?),Universe 101: Big Bang Theory,华盛顿特区:NASA。2019 年 10 月 15 日存档,2019 年 12 月 18 日检索。

- Adams, F. C.; Laughlin, G.(1997 年 4 月),“濒死的宇宙:天体物理对象的长期命运与演化”(A dying universe: the long-term fate and evolution of astrophysical objects),Reviews of Modern Physics,69(2):337–372。arXiv:astro-ph/9701131。Bibcode:1997RvMP...69..337A。doi:10.1103/RevModPhys.69.337。S2CID 12173790。

- Caldwell, R. R.; Kamionkowski, M.; Weinberg, N. N.(2003 年 8 月 15 日),“幻影能量:具有 $w<-1$ 的暗能量导致宇宙末日”(Phantom Energy: Dark Energy with $w<-1$ Causes a Cosmic Doomsday),Physical Review Letters,91(7):071301。arXiv:astro-ph/0302506。Bibcode:2003PhRvL..91g1301C。doi:10.1103/PhysRevLett.91.071301。PMID 12935004。S2CID 119498512。

- Harris(2002),第 128 页。

- Frame(2009),第 137–141 页。

- Harrison(2010),第 9 页。

- Block 等(2000),第 723–740 页。doi:10.1007/978-94-011-4114-7_85。

- Harris(2002),第 129 页。

- Craig, W. L.(1999 年 12 月),“终极起源之问:上帝与宇宙的开始”(The Ultimate Question of Origins: God and the Beginning of the Universe),Astrophysics and Space Science(讲座),269–270(1–4):721–738。Bibcode:1999Ap&SS.269..721C。doi:10.1023/A:1017083700096。S2CID 117794135。

- Craig, W. L.,“终极起源之问:上帝与宇宙的开始”(The Ultimate Question of Origins: God and the Beginning of the Universe),收录于 Reasonable Faith(达拉斯,德克萨斯州)。2019 年 12 月 29 日存档,2019 年 12 月 21 日检索。

- Hawking(1988),引言部分:“……一个在空间中没有边界、在时间中没有起点或终点的宇宙——上帝无事可做。”——卡尔·萨根。

参考文献

- Belusevic, R.(2008)。《相对论、天体物理学与宇宙学》(Relativity, Astrophysics and Cosmology),第 1 卷。魏因海姆:Wiley-VCH 出版社。ISBN 978-3-527-40764-4。OCLC 876678499。

- Block, D. L. 等(编)(2000)。《走向银河形态学的新千年:国际会议论文集——从 $z=0$ 到 Lyman 断裂的银河形态学》(Toward a New Millennium in Galaxy Morphology: Proceedings of an International Conference "Toward a New Millennium in Galaxy Morphology: from z=0 to the Lyman Break"),南非米德兰德 Eskom 会议中心,1999 年 9 月 13–18 日。多德雷赫特:Kluwer Academic Publishers。doi:10.1007/978-94-011-4114-7。ISBN 978-94-010-5801-8。LCCN 00042415。OCLC 851369444。重印自《Astrophysics and Space Science》第 269–270 卷(1999)。

- Carroll, S. M.(无日期)。《为何有 “存在” 而非 “虚无”?》(Why Is There Something, Rather Than Nothing?)载于 Knox, E. 与 Wilson, A.(编),《劳特利奇物理哲学指南》(Routledge Companion to the Philosophy of Physics),伦敦:Routledge。arXiv:1802.02231v2。Bibcode:2018arXiv180202231C。

- Chow, T. L.(2008)。《引力、黑洞与早期宇宙:广义相对论与宇宙学导论》(Gravity, Black Holes, and the Very Early Universe: An Introduction to General Relativity and Cosmology)。纽约:Springer 出版社。ISBN 978-0-387-73629-7。LCCN 2007936678。OCLC 798281050。

- Christianson, G. E.(1995)。《爱德文·哈勃:星云的航海家》(Edwin Hubble: Mariner of the Nebulae)。纽约:Farrar, Straus and Giroux 出版社。ISBN 978-0-374-14660-3。LCCN 94045995。OCLC 461940674。

- Croswell, K.(1995)。《天堂的炼金术:在银河中寻找意义》(Alchemy of the Heavens: Searching for Meaning in the Milky Way)。插图:Philippe Van。纽约:Anchor Books 出版社。ISBN 978-0-385-47213-5。LCCN 94030452。OCLC 1100389944。

- Drees, W. B.(1990)。《超越大爆炸:量子宇宙学与上帝》(Beyond the Big Bang: Quantum Cosmologies and God)。伊利诺伊州拉萨尔:Open Court Publishing Company。ISBN 978-0-8126-9118-4。LCCN 90038498。OCLC 1088758264。

- Frame, T.(2009)。《失去我的信仰:澳大利亚的不信者》(Losing My Religion: Unbelief in Australia)。悉尼:UNSW Press 出版社。ISBN 978-1-921410-19-2。OCLC 782015652。

- Gibbons, G. W.; Shellard, E. P. S.; Rankin, S. J.(编)(2003)。《理论物理与宇宙学的未来:庆祝斯蒂芬·霍金六十华诞》(The Future of Theoretical Physics and Cosmology: Celebrating Stephen Hawking's 60th Birthday)。剑桥(英国)与纽约:Cambridge University Press。ISBN 978-0-521-82081-3。LCCN 2002041704。OCLC 1088190774。

- Guth, A. H.(1998)[原出版于 1997]。《暴胀的宇宙:对宇宙起源新理论的探索》(The Inflationary Universe: Quest for a New Theory of Cosmic Origins)。序言:Alan Lightman。伦敦:Vintage Books。ISBN 978-0-09-995950-2。LCCN 96046117。OCLC 919672203。

- Harris, J. F.(2002)。《宗教的分析哲学》(Analytic Philosophy of Religion),载于《当代宗教哲学手册》(Handbook of Contemporary Philosophy of Religion),第 3 卷。多德雷赫特:Kluwer Academic Publishers。ISBN 978-1-4020-0530-5。LCCN 2002071095。OCLC 237734029。

- Harrison, P.(编)(2010)。《剑桥科学与宗教指南》(The Cambridge Companion to Science and Religion)。剑桥宗教指南系列。剑桥(英国)与纽约:Cambridge University Press。ISBN 978-0-521-71251-4。LCCN 2010016793。OCLC 972341489。

- Hawking, S. W.; Ellis, G. F. R.(1973)。《时空的大尺度结构》(The Large-Scale Structure of Space-Time)。剑桥(英国):Cambridge University Press。ISBN 978-0-521-20016-5。LCCN 72093671。OCLC 1120809270。

- Hawking, S. W.(1988)。《时间简史:从大爆炸到黑洞》(A Brief History of Time: From the Big Bang to Black Holes)。序言:Carl Sagan;插图:Ron Miller。纽约:Bantam Dell Publishing Group。ISBN 978-0-553-10953-5。LCCN 87033333。OCLC 39256652。

- Hawking, S. W.; Israel, W.(编)(2010)[原出版于 1979]。《广义相对论:爱因斯坦百年纪念论文集》(General Relativity: An Einstein Centenary Survey)。剑桥(英国):Cambridge University Press。ISBN 978-0-521-13798-0。LCCN 78062112。OCLC 759923541。

- Kolb, E.; Turner, M.(编)(1988)。《早期宇宙》(The Early Universe)。物理前沿系列,第 70 卷。加利福尼亚州红木城:Addison-Wesley 出版社。ISBN 978-0-201-11604-5。LCCN 87037440。OCLC 488800074。

- Kragh, H.(1996)。《宇宙学与争论:两种宇宙理论的历史发展》(Cosmology and Controversy: The Historical Development of Two Theories of the Universe)。新泽西州普林斯顿:Princeton University Press。ISBN 978-0-691-02623-7。LCCN 96005612。OCLC 906709898。

- Krauss, L. M.(2012)。《从无到有的宇宙:为何存在而非虚无》(A Universe From Nothing: Why there is Something Rather than Nothing)。后记:Richard Dawkins。纽约:Free Press 出版社。ISBN 978-1-4516-2445-8。LCCN 2011032519。OCLC 709673181。

- Livio, M.(2000)。《加速膨胀的宇宙:无限的扩张、宇宙学常数与宇宙之美》(The Accelerating Universe: Infinite Expansion, the Cosmological Constant, and the Beauty of the Cosmos)。音频版朗读:Tom Parks(Brilliance Audio)。序言:Allan Sandage。纽约:John Wiley & Sons。ISBN 978-0-471-32969-5。LCCN 99022278。OCLC 226086793。

- Manly, S. L.(2011)。《多重宇宙的愿景》(Visions of the Multiverse),Jodi Brandon(编)。新泽西州庞普顿平原:New Page Books。ISBN 978-1-60163-720-8。LCCN 2010052741。OCLC 609531953。

- Milne, E. A.(1935)。《相对论、引力与世界结构》(Relativity, Gravitation and World-Structure),物理学国际专著系列(The International Series of Monographs on Physics)。英国牛津、伦敦:Clarendon Press / Oxford University Press。LCCN 35019093。OCLC 1319934。

- Mitton, S.(2011)。《弗雷德·霍伊尔:科学人生》(Fred Hoyle: A Life in Science)。英国剑桥;纽约:Cambridge University Press。ISBN 978-0-521-18947-7。LCCN 2011293530。OCLC 774201415。

- Olive, K. A. 等(粒子数据小组)(2014)。〈粒子物理综述〉(Review of Particle Physics)(PDF),Chinese Physics C,38(9):1–708。arXiv:1412.1408。Bibcode:2014ChPhC..38i0001O。doi:10.1088/1674-1137/38/9/090001。hdl:10481/34376。PMID 10020536。S2CID 118395784。2017 年 1 月 30 日存档(PDF),2019 年 12 月 13 日检索。

- Partridge, R. B.(1995)。《3K:宇宙微波背景辐射》(3K: The Cosmic Microwave Background Radiation)。剑桥天体物理学系列第 25 卷(插图版)。英国剑桥:Cambridge University Press。ISBN 978-0-521-35808-8。LCCN 94014980。OCLC 1123849709。

- Peacock, J. A.(1999)。《宇宙物理学》(Cosmological Physics)。剑桥天体物理学系列。英国剑桥;纽约:Cambridge University Press。ISBN 978-0-521-42270-3。LCCN 98029460。OCLC 60157380。

- Penrose, R.(1989)。〈暴胀宇宙学的困难〉(Difficulties with Inflationary Cosmology),载于 Fenyves, E. J.(编),《第十四届德克萨斯相对论天体物理学研讨会论文集》(Fourteenth Texas Symposium on Relativistic Astrophysics),纽约科学院年刊(Annals of the New York Academy of Sciences),第 571 卷。纽约:New York Academy of Sciences,第 249–264 页。Bibcode:1989NYASA.571..249P。doi:10.1111/j.1749-6632.1989.tb50513.x。ISBN 978-0-89766-526-1。ISSN 0077-8923。LCCN 89014030。OCLC 318253659。S2CID 122383812。会议时间:1988 年 12 月 11–16 日,美国德克萨斯州达拉斯。

- Penrose, R.(2007)[原出版于 2004 年,伦敦:Jonathan Cape]。《通向实在之路》(The Road to Reality)(Vintage Books 第一版)。纽约:Vintage Books。ISBN 978-0-679-77631-4。LCCN 2008274126。OCLC 920157277。2004 年版可在 Internet Archive 获取。2019 年 12 月 20 日检索。

- Roos, M.(2012)[章节原发表于 2008 年]。〈宇宙的膨胀——标准大爆炸模型〉(Expansion of the Universe – Standard Big Bang Model),载于 Engvold, O.; Stabell, R.; Czerny, B.; Lattanzio, J.(编),《天文学与天体物理学》(Astronomy and Astrophysics),《生命支持系统百科全书》(Encyclopedia of Life Support Systems),第 II 卷。马恩岛拉姆齐:UNESCO 与 Eolss Publishers Co. Ltd. 合作出版。arXiv:0802.2005。Bibcode:2008arXiv0802.2005R。ISBN 978-1-84826-823-4。OCLC 691095693。

- Ryden, B. S.(2003)。《宇宙学导论》(Introduction to Cosmology)。旧金山:Addison-Wesley 出版社。ISBN 978-0-8053-8912-8。LCCN 2002013176。OCLC 1087978842。

- Silk, J.(2009)。《宇宙学的地平线:探索可见与不可见的世界》(Horizons of Cosmology: Exploring Worlds Seen and Unseen)。天普顿科学与宗教系列(Templeton Science and Religion Series)。宾夕法尼亚州康肖霍肯:Templeton Press。ISBN 978-1-59947-341-3。LCCN 2009010014。OCLC 818734366。

- Singh, S.(2004)。《大爆炸:宇宙的起源》(Big Bang: The Origin of the Universe)(美国第一版)。纽约:Fourth Estate 出版社。Bibcode:2004biba.book.....S。ISBN 978-0-00-716220-8。LCCN 2004056306。OCLC 475508230。

- Tanabashi, M. 等(粒子数据小组)(2018)。〈粒子物理综述〉(Review of Particle Physics),Physical Review D,98(3):030001,页码 1–708。Bibcode:2018PhRvD..98c0001T。doi:10.1103/PhysRevD.98.030001。hdl:10044/1/68623。PMID 10020536。

- Tolman, R. C.(1934)。《相对论、热力学与宇宙学》(Relativity, Thermodynamics and Cosmology)。物理学国际专著系列(The International Series of Monographs on Physics)。英国牛津、伦敦:Clarendon Press / Oxford University Press。ISBN 978-0-486-65383-9。LCCN 34032023。OCLC 919976。

- Wright, E. L.(2004)。〈宇宙微波背景各向异性的理论概述〉(Theoretical Overview of Cosmic Microwave Background Anisotropy),载于 Freedman, W. L.(编),《测量与建模宇宙》(Measuring and Modeling the Universe),卡内基天体物理学系列(Carnegie Observatories Astrophysics Series),第 2 卷。英国剑桥:Cambridge University Press,第 291 页。arXiv:astro-ph/0305591。Bibcode:2004mmu..symp..291W。ISBN 978-0-521-75576-4。LCCN 2005277053。OCLC 937330165。

- Yao, W.-M. 等(粒子数据小组)(2006)。〈粒子物理综述〉(Review of Particle Physics)(PDF),Journal of Physics G: Nuclear and Particle Physics,33(1):1–1232。arXiv:astro-ph/0601168。Bibcode:2006JPhG...33....1Y。doi:10.1088/0954-3899/33/1/001。S2CID 117958297。2017 年 2 月 12 日存档(PDF),2019 年 12 月 16 日检索。

延伸阅读

- 关于教科书与专著的注释列表,请参见「\textit{物理宇宙学}」章节中的 “Textbooks” 部分。

- Alpher, R. A.; Herman, R.(1988 年 8 月)。〈回顾 “大爆炸” 宇宙学的早期研究〉(Reflections on Early Work on 'Big Bang' Cosmology)。Physics Today,41(8):24–34。Bibcode:1988PhT....41h..24A。doi:10.1063/1.881126。

- Barrow, J. D.(1994)。《宇宙的起源》(The Origin of the Universe)。科学大师系列(Science Masters)。伦敦:Weidenfeld & Nicolson。ISBN 978-0-297-81497-9。LCCN 94006343。OCLC 490957073。

- Block, D. L.(2012)。〈乔治·勒梅特与斯蒂格勒命名定律〉(Georges Lemaître and Stigler's Law of Eponymy),载于 Holder, R. D.; Mitton, S.(编),《哈勃的日蚀:勒梅特与审查》(A Hubble Eclipse: Lemaître and Censorship),Astrophysics and Space Science Library,第 395 卷。海德堡 / 纽约:Springer 出版社,第 89–96 页。arXiv:1106.3928v2。Bibcode:2012ASSL..395...89B。doi:10.1007/978-3-642-32254-9_8。ISBN 978-3-642-32253-2。LCCN 2012956159。OCLC 839779611。S2CID 119205665。

- Davies, P.(1992)。《上帝的心智:理性世界的科学基础》(The Mind of God: The Scientific Basis for a Rational World)。纽约:Simon & Schuster 出版社。ISBN 978-0-671-71069-9。LCCN 91028606。OCLC 59940452。

- Farrell, J.(2005)。《没有昨天的一天:勒梅特、爱因斯坦与现代宇宙学的诞生》(The Day Without Yesterday: Lemaître, Einstein, and the Birth of Modern Cosmology)。纽约:Thunder’s Mouth Press 出版社。ISBN 978-1-56025-660-1。LCCN 2006272995。OCLC 61672162。

- d’Inverno, R.(1992)。《爱因斯坦相对论导论》(Introducing Einstein’s Relativity)。英国牛津 / 纽约:Clarendon Press;Oxford University Press。ISBN 978-0-19-859686-8。LCCN 91024894。OCLC 554124256。

- Lineweaver, C. H.; Davis, T. M.(2005 年 3 月)。〈关于大爆炸的常见误解〉(Misconceptions about the Big Bang)(PDF)。Scientific American,第 292 卷,第 3 期,第 36–45 页。2019 年 10 月 9 日(PDF)存档,2019 年 12 月 23 日检索。

- Martínez-Delgado, D.(编)(2013)。《本星系群宇宙学》(Local Group Cosmology)。英国剑桥:Cambridge University Press。ISBN 978-1-107-02380-2。LCCN 2013012345。OCLC 875920635。内容为 2008 年 11 月 17–18 日于西班牙特内里费举行的第 20 届加那利群岛冬季天体物理学学校讲座。

- Mather, J. C.; Boslough, J.(1996)。《最初之光:回到宇宙黎明的科学旅程》(The Very First Light: The True Inside Story of the Scientific Journey Back to the Dawn of the Universe)(第一版)。纽约:Basic Books 出版社。ISBN 978-0-465-01575-7。LCCN 96010781。OCLC 34357391。

- Riordan, M.; Zajc, W. A.(2006 年 5 月)。〈最初的几微秒〉(The First Few Microseconds)(PDF)。Scientific American,第 294 卷,第 5 期,第 34–41 页。Bibcode:2006SciAm.294e..34R。doi:10.1038/scientificamerican0506-34a。2014 年 11 月 30 日(PDF)存档。

- Singh, S.(2005)[美国首版于 2004 年出版]。《大爆炸:宇宙的起源》(Big Bang: The Origin of the Universe)(Harper Perennial 插图版)。纽约:Harper Perennial 出版社。ISBN 978-0-00-716221-5。

- Weinberg, S.(1993)[原出版于 1977 年]。《最初的三分钟:现代宇宙起源观》(The First Three Minutes: A Modern View of the Origin of the Universe)(更新版)。纽约:Basic Books 出版社。ISBN 978-0-465-02437-7。LCCN 93232406。OCLC 488469247。第一版可于 Internet Archive 获取,2019 年 12 月 23 日检索。

- Woolfson, M.(2013)。《时间、空间、星辰与人:大爆炸的故事》(Time, Space, Stars & Man: The Story of Big Bang)(第二版)。伦敦:Imperial College Press。ISBN 978-1-84816-933-3。LCCN 2013371163。OCLC 835115510。

11. 外部链接

- 《从前有个宇宙》(Once Upon a Universe)——由英国科学与技术设施委员会(STFC)资助的项目,用通俗易懂的语言讲述宇宙的历史。2020 年 6 月 22 日存档于 Wayback Machine。

- 《大爆炸宇宙学》(Big Bang Cosmology)——美国国家航空航天局(NASA)/ WMAP 科学团队。

- 《大爆炸》(The Big Bang)——NASA 科学网站。

- 《大爆炸,大困惑》(Big Bang, Big Bewilderment)——由约翰内斯·库尔曼(Johannes Koelman)制作的包含动画图形的大爆炸模型介绍。

- 《“大爆炸” 的问题》(The Trouble With "The Big Bang")——萨宾·霍森费尔德(Sabine Hossenfelder)撰写的一篇文章,指出一系列近期报道反映了公众对 “大爆炸” 这一著名术语的长期误解。